乡土社会与单位社会:一个辨析*

2019-11-26王水雄

王水雄

社会治理问题与社会的性质及其变迁的判定是紧密联系在一起的。有关当前中国的社会性质,最近在社会学界展开了以“熟悉社会”“熟人社会”“陌生人社会”“生人社会”等为关键词的探讨。(1)刘少杰:《中国市场交易秩序的社会基础——兼评中国社会是陌生社会还是熟悉社会》,载《社会学评论》,2014(2);焦玉良:《熟人社会、生人社会及其市场交易秩序——与刘少杰教授商榷》,载《社会学评论》,2015(3);张乾友:《匿名、匿名社会及其治理》,载《社会学评论》,2015(3);马良灿:《市场交易秩序何以可能?——兼与焦玉良商榷》,载《社会学评论》,2015(5)。在相关争论中,“乡土社会”与“单位社会”基于“熟悉社会的本质”而建立了一定的联系和相似性基础。两者有相同之处是毫无疑问的,它们的不同之处也同样颇为明显。从“行为方式和思维方式”的角度展开分析,的确有助于发现两者的相同或相通之处;而从“个人与社会关系”这一社会学的元问题或基本问题出发,则有助于我们发现它们的不同之处。发掘“乡土社会”与“单位社会”的不同之处,是本文的任务之所在。

辨析清楚这两种社会的不同之处,有助于人们获得一种明确的社会变迁感,也有助于我们理解当今中国社会及其变迁的方向性问题。“乡土社会”和“单位社会”是当今中国社会所以由来的两个传统,无论当今社会与之距离多远(事实上并不太远),在性质上差别有多大,作为社会变迁的前提,这两个传统的影响力或多或少仍然是存在的。而社会变迁则意味着,传统中一些构成要素的影响力正在式微,一些技术或制度条件正在改变。可以说,对这两种社会进行辨析,在一定程度上有助于我们理解40年来中国改革开放所取得的巨大成就。

一、乡土社会作为“熟悉社会”

有关中国社会性质及其变迁存在各种各样的说法。“中国进入‘陌生人社会’”(2)冯启:《中国进入“陌生人社会”》,2011,http://fq3686.blog.163.com/blog/static/4266665201182210541422。、“生人社会的来临”(3)谢俊贵:《生人社会的来临与社会建设的策略——基于城市社会关顾状态的思考》,载《思想战线》,2012(2)。、行政村“半熟人社会”(4)贺雪峰:《论半熟人社会——理解村委会选举的一个视角》,载《政治学研究》,2000(3);贺雪峰:《新乡土中国》,桂林,广西师范大学出版社,2013。和空心村的“无主体熟人社会”(5)吴重庆:《从熟人社会到“无主体熟人社会”》,载《读书》,2011(1)。,以及当今中国“熟悉社会的本质没发生改变”(6)刘少杰:《中国市场交易秩序的社会基础——兼评中国社会是陌生社会还是熟悉社会》,载《社会学评论》,2014(2)。等说法,让“熟悉社会”一词分外显眼。

“熟悉社会”一词的提出,可以追溯到费孝通先生。费孝通在“描述”乡土社会的时候,用了“这是一个‘熟悉’的社会,没有陌生人的社会”(7)费孝通:《乡土中国 生育制度》,9、10、11页,北京,北京大学出版社,1998。的说法。在费孝通这里,“‘熟悉’的社会”是一个描述性用词,而且主要用来总括性地描述“传统”“乡土社会”的特征。无论是贺雪峰的“半熟人社会”还是吴重庆的“无主体熟人社会”,也都是用来总括性描述“乡土社会”或乡村的。

在强调乡土社会作为“‘熟悉’的社会”的这一特征时,费孝通指出:

生活上被土地所囿住的乡民,他们平素所接触的是生而与俱的人物……甚至先我而在的一个生活环境。熟悉是从时间里、多方面、经常的接触中所发生的亲密的感觉。……规矩不是法律,规矩是“习”出来的礼俗。……乡土社会里从熟悉得到信任。这信任并非没有根据的,其实最可靠也没有了,因为这是规矩。……乡土社会的信用并不是对契约的重视,而是发生于对一种行为的规矩熟悉到不假思索时的可靠性。……这些生了根在一个小地方的人,才能在悠久的时间中,从容地去摸熟每个人的生活……(8)费孝通:《乡土中国 生育制度》,9、10、11页,北京,北京大学出版社,1998。

不但对人,他们对物也是“熟悉”的。一个老农看见蚂蚁在搬家了,会忙着去田里开沟,他熟悉蚂蚁搬家的意义。从熟悉里得来的认识是个别的,并不是抽象的普遍原则。在熟悉的环境里生长的人,不需要这种原则,他只要在接触所及的范围之中知道从手段到目的间的个别关联。……孝是什么?……做子女的得在日常接触中去摸熟父母的性格,然后去承他们的欢,做到自己的心安。这说明了乡土社会中人和人相处的基本办法。……这种办法在一个陌生人面前是无法应用的。(9)费孝通:《乡土中国 生育制度》,9、10、11页,北京,北京大学出版社,1998。

从费孝通的这两段叙述中,不难看到,他强调了乡土社会中的乡民对两个方面的“熟悉”,其一为人,其二为物(或生活环境)。就“人”这个方面而言,因为“熟悉”(注意,并不单单是因为血缘关系或伦理关系),所以有了人际的信任,信任进而成了规矩,对规矩“熟悉到不假思索”时就有了信用;人和人相处的基本方法(比如儿女对父母说“孝”)也被提出。就“物”这个方面而言,因为“熟悉”,所以不需要抽象的普遍原则,而能把握住所触及的范围中足资利用的各种“个别关联”。除人际“信任”“相处”和把握“个别关联”的行为方式和思维方式之外,特别值得注意的是,费孝通强调了乡民这类“行为方式和思维方式”赖以存在的重要基础,或者说是乡土社会之所以为“乡土社会”的根本——“生活上被土地所囿住”,“生了根在一个小地方”。

将传统乡土社会描述为“‘熟悉’的社会”,当然是对的。说“乡土社会里从熟悉得到信任”,并说这信任是规矩,亦属真知灼见。但我们切不可由此就认为在“乡土社会”只有“熟悉”因素而没有“陌生”因素,总是能达成“信任”而不存在“欺诈”。若果真如此,就很难理解乡土社会里的偷鸡摸狗、偷情私奔、邻里相斗、兄弟反目、夫妻离婚乃至自杀被杀了。

如此,费孝通涉及“‘熟悉’的社会”的某些论断需要深思以便推进一步。在笔者看来,在谈论传统乡土社会作为“熟悉社会”的性质时,需要注意两方面的问题:其一,从理论的角度看,“熟悉社会”的概念建构的是一个理想类型。其二,从现实的角度看,到目前为止,任何一个切实、具体的所谓“熟悉社会”(比如传统乡土社会)都是镶嵌在更大的“社会”之中的。作为理想类型的“熟悉社会”与更大的“社会”之间的镶嵌与被镶嵌的关系及其他可能的复杂关系,决定了人们在“这个”具体的“熟悉社会”中的“行为方式和思维方式”及其可能的变化(哪怕由于习惯使然暂未看到明显变化,其未来变化也是可以期待的),进而在一定程度上也决定了在一个切实、具体的社会中人们的生活状态。

二、传统社会作为“陌生社会”

事实上,在讨论“整个社会结构的格局”时,针对中国传统社会(不只是乡下,还包括城里)普遍的“行为方式和思维方式”,费孝通先生提出了“私的毛病”。在个人的“私的毛病”的背后,乃是一套对应的群己、人我界线的划分方法,他称为“自我主义”。由此形成的人和人的关系,最核心的乃是以“己”为中心的亲属关系和地缘关系。如此联系而成的社会关系的网络或圈子,带有“一圈圈推出去,愈推愈远,也愈推愈薄”(10)③④ 费孝通:《乡土中国 生育制度》,27、30、27页,北京,北京大学出版社,1998。的特性,费孝通称之为“差序格局”。

“差序格局”在费孝通的《乡土中国》中显然是比“‘熟悉’的社会”更具基础性的概念,也更具理论框架的性质。社会学界对此有较多讨论。(11)不少学者对该问题进行了探讨。比如,孙立平:《“关系”、社会关系与社会结构》,载《社会学研究》,1996(5);刘世定:《〈乡土中国〉与“乡土”世界》,载《北京大学学报》(哲学社会科学版),2007(5);张江华:《卡里斯玛、公共性与中国社会——有关“差序格局”的再思考》,载《社会》,2010(5);肖瑛:《差序格局与中国社会的现代转型》,载《探索与争鸣》,2014(6);周飞舟:《差序格局和伦理本位——从丧服制度看中国社会结构的基本原则》,载《社会》,2015(1);王建民:《自我主义与社会秩序——关于“差序格局”的再思考》,载《社会学评论》,2016(6)。中国传统社会的这种“差序格局”(以及“自我主义”)具有相对性,是具有伸缩能力的,可外伸,亦可内缩。如此一来,公私也具有了相对性,“站在任何一圈里,向内看也可以说是公的”(12)③④ 费孝通:《乡土中国 生育制度》,27、30、27页,北京,北京大学出版社,1998。,并且“富于伸缩的社会圈子会因中心势力的变化而大小”(13)③④ 费孝通:《乡土中国 生育制度》,27、30、27页,北京,北京大学出版社,1998。。

需要强调的是,在笔者看来,“社会圈子”不仅会因“内向”的“中心势力的变化而大小”,也会因“外向”的人与物的“社会可熟悉程度”“而大小”。也就是说,在“差序格局”相关的理论框架中,行动可能涉及的社会范围内的人与物的“可熟悉程度”是一个不容忽视的自变量(关于“社会可熟悉程度”这个术语的进一步界定,将在后文进一步展开探讨),只不过作为环境或结构变量的“社会可熟悉程度”只能在比较长的时间段、暴力革命前后、突然的技术革新或剧烈的社会转型中才能看到变化罢了。

费孝通所观察到的“差序格局”,特别是其中“私的毛病”,正是因为中国传统社会对其社会成员而言,乃是由近及远逐步“陌生”或者说“可熟悉程度逐步降低”的社会的缘故。相对于当今社会,中国传统社会在总体上可以说是个“陌生社会”。鉴于这种“陌生社会”的性质在传统社会中的稳定性,对“社会圈子”的伸缩性而言,“社会可熟悉程度”这个“外向的”因素在一定程度上可忽略不计,所以,费孝通只用考虑“内向的”“中心势力的变化”就足够了。

为什么中国传统社会在总体上可以说是相对稳定的“陌生社会”呢?

其一,在探讨中国传统社会时,我们常常会说,这里的人们有着“伦理本位、亲情纽带、圈子关系”这样的“行为方式和思维方式”。而这是以行为者所在的“乡土社会”之外还有着大规模的“陌生社会”为前提条件的。如果没有这个前提条件,如果行为者毕生无须面对来自“陌生社会”的压力且没有此类忧虑,“伦理”“亲情”和“圈子”思维的社会意义和重要性将大打折扣。

其二,中国大量的历史事实表明,一旦脱出于“乡土社会”,传统社会人们的“行为方式和思维方式”就带有很强的陌生社会的性质,而那些拘泥于按照“熟悉社会”的“行为方式和思维方式”行事的人及其基因往往会被“淘汰”掉。

其三,中国古人所写的大量小说、笔记等无不表明人们在“‘熟悉’的社会”之外还面对着规模巨大的“陌生社会”;无不表明人们有着大量应对“陌生社会”的“行为方式和思维方式”,甚至“‘熟悉’的社会”中的“行为方式和思维方式”也受此影响。小说虽然不能等同于现实,却来源于现实;古人的小说无疑在一定程度上能够折射传统社会中人们的“行为方式和思维方式”。

其四,最直接的“陌生社会”的证据我们还可从古人纪实性的游记、日记、笔记(且不说《阅微草堂笔记》这样的带有类似于《聊斋志异》《西游记》之类文学性质的作品)中找到。一个比较典型的例子就是徐霞客的湘江遇盗日记,其中有:“已而忽闻岸上涯边有啼号声,若幼童,又若妇女,更余不止。众舟寂然,皆不敢问。余闻之,不能寐……然亦止虞有诈局,俟怜而纳之,即有尾其后以挟诈者,不虞其为盗也。”(14)吴应寿:《徐霞客游记导读》,66页,北京,中国国际广播出版社,2009。这一番描述很好地表现了人与人之间的戒备心理,表现了身处“陌生社会”之中的人们的“行为方式和思维方式”。

上文所述,让“熟悉社会”与“陌生社会”的“行为方式和思维方式”在边界上变得模糊了。费孝通阐述了传统社会中人的“自我主义”,梁漱溟则强调其“互以对方为重”的意义,两者在一定程度上都是对的,只是需要加以澄清。(15)廉如鉴、张岭泉:《“自我主义”抑或“互以对方为重”——“差序格局”和“伦理本位”的一个尖锐分歧》,载《开放时代》,2009(11)。对于古人来说,在自己所熟悉的乡村社会之外还存在大规模的“陌生社会”,而传统社会中的“‘熟悉’的社会”也往往镶嵌在“陌生社会”之中。有鉴于此,面对这样的社会生活,可以观察到的古人(以及现代人)的“行为方式和思维方式”极可能是两种因素混合作用的结果,不能简单地将其归于要么是“熟悉社会”,要么是“陌生社会”的本质特征。

显然,关注“行为方式和思维方式”对社会性质的判定作用,给人以启发,但其分析性或辨别力,特别是对于考察短期社会变迁,却仍然显得有所不足。对于考察社会变迁,也许我们更应该思考的问题是:哪些重要的结构性因素会带来该社会中人们行为方式和思维方式的改变,进而在社会变迁的考察中更具基础性意义?

三、“传统社会”的沿袭与变革

正是因为传统社会既包含着“熟悉”因素,又包含着“陌生”因素,所以在传统社会迈向现代社会的过程中,一些“熟悉”因素,比如说某类“行为方式和思维方式”也就会有所沿袭。比如,谢俊贵教授在论断中国社会进入“生人社会”时就指出:“与熟人社会不同,生人社会或者说陌生人社会不再是原来的乡土社会和传统社会,而是一种经过了长期变革的城市社会和公众社会。……中国乡土社会历经几千年的发展,一直都在熟人社会结构中运行。即使是在中国早期的城镇,由于直接脱胎于乡村,且规模不是很大,所以熟人社会仍是当时中国城镇社会的主要类型。”(16)谢俊贵:《生人社会的来临与社会建设的策略——基于城市社会关顾状态的思考》,载《思想战线》,2012(2)。

谢俊贵还认为,不仅“中国早期的城镇”,“单位社会”也应当是一种熟人社会。只是由于我国20世纪末正式开展社会主义市场经济建设,原来束缚于计划经济体制之中的单位人(包括城市的单位人和农村的社员)开始走向市场,“熟人社会”(17)注意,“熟人社会”和“熟悉社会”这两个概念是不同的。相对而言,“熟悉社会”在指涉社会性质时,边界更为清晰,包含的内容也更丰富,这可以更直接地追溯到费孝通在《乡土中国》中的相关陈述。才发生了动摇。刘少杰教授在描述中国社会的本质、判断中国社会变迁时,对沿袭性有更为坚定的强调:“中国的熟悉社会并没有发生质变,不仅农村社会仍然延续着传统的社会结构和制度关系,而且城市社会也没有真正实现行为方式和思维方式的质变。利己中心、伦理本位、亲情纽带、圈子关系、轻视原则、崇尚权势,谁能证明这些传统社会或熟悉社会的本质特征在哪个社会层面上消失了?在我看来,中国社会的这些本质特征,不仅现在没有消失,而且再过几十年甚至上百年也未必能够消失。正是这些本质特征表现了中国社会的制度结构,具有超常稳定的中国社会的制度结构不会在十几年的历史中彻底改变。”(18)⑦ 刘少杰:《中国市场交易秩序的社会基础——兼评中国社会是陌生社会还是熟悉社会》,载《社会学评论》,2014(2)。对这段话的核心观点,即“利己中心、伦理本位、亲情纽带、圈子关系、轻视原则、崇尚权势”等行为方式和思维方式将在中国社会较长时间内存在的观点,笔者深表赞同。

在此需要强调,鉴于“传统社会”包含的内容极为丰富,传统社会在当今时代的变化也就颇为复杂。笔者认为,传统社会中熟悉的部分(乡村社会)正在“陌生化”。笔者赞同贺雪峰“半熟人社会”和吴重庆“无主体熟人社会”的说法;而传统社会中陌生的部分(乡村社会之外的社会)在当今改革开放和网络化时代则正在“熟悉化”,或者至少是有了更多“熟悉化”的可能。显然,学术界对这正在“熟悉化”的一面强调得还不够,刘少杰等学者对这一点的强调有其价值。

换句话说,如果仅就传统乡村社会的当今变化而言,笔者认为,无论是看到政治权力影响下行政村的“半熟人社会”性质(19)贺雪峰:《论半熟人社会——理解村委会选举的一个视角》,载《政治学研究》,2000(3);贺雪峰:《新乡土中国》,桂林,广西师范大学出版社,2013。,还是看到市场经济影响下自然村的“无主体熟人社会”(20)吴重庆:《从熟人社会到“无主体熟人社会”》,载《读书》,2011(1)。性质(21)翟学伟、何永松、刘少杰等人指出,“无主体熟人社会”作为一个概念用以描述空心化的乡土社会,值得商榷。因为即使是大批青壮年劳动力进城务工了,在“空心村”留下来的很多妇女和老年人以及年幼的子女也可被当作是乡土社会的主体来看待。吴重庆本人将“无主体熟人社会”翻译成baseless society of acquaintance,翟学伟认为,也许英译(可直译为“无根基熟人社会”)要比汉语表述更准确一些。笔者对此有同感。参见:翟学伟:《乡土中国的变迁——也说“无主体熟人社会”》,载《光明日报》,2011-09-20;何永松:《“无主体熟人社会”的逻辑是什么?——与吴重庆先生商榷》,载《甘肃理论学刊》,2012(2);刘少杰:《中国市场交易秩序的社会基础——兼评中国社会是陌生社会还是熟悉社会》,载《社会学评论》,2014(2)。,都是难能可贵的。而如果就整个中国社会(包括城市社会)来说,则看到“以己为中心的差序格局和轻视普遍原则、崇尚中心势力的行为方式和思维方式”在当今的普遍存在⑦,看到其间的沿袭性,亦属真知灼见。

不过,沿着前文初步提出的“社会可熟悉程度”这一理论思路,在可熟悉程度不同的组织或社会体系中,考察“行为方式和思维方式”的变化,特别是诸如“信任”或“不信任”之类具体行为的出现乃至全面铺开,也许更有助于我们反过来思考“社会可熟悉程度”的意涵,对于正确定位和理解“单位社会”同样不无裨益。

四、单位社会的“熟悉”及“陌生”

单位社会的研究最早可以追溯到路风对中国“单位体制”的分析。路风指出该体制的基本内容是:“一切微观社会组织都是单位,控制和调节整个社会运转的中枢系统由与党的组织系统密切结合的行政组织构成。”(22)路风:《单位:一种特殊的组织形式》,载《中国社会科学》,1989(1)。“单位体制”中单位的基本特点包括:功能合一性、生产要素主体间的非契约性、资源的不可流动性。单位的这些特点导致在该体制中,个人对单位、单位对国家的依附成为社会关系中的普遍状态;在我国特定的社会环境中,单位甚至逐渐演化成为家族式的团体。在这个因其成员长期共事而彼此熟识的共同体中,人们重视人际关系,强调平均主义,服从权威。

单位体制曾在我国历史上产生过巨大作用,但是,路风认为,国家通过单位对个人的控制,意味着“个人首创精神、社会组织自治权和市场机制销声匿迹”(23)路风:《单位:一种特殊的组织形式》,载《中国社会科学》,1989(1)。。他认为,在20世纪80年代末90年代初,单位作为我国各种社会组织基本形式的状况并没有根本改变,单位组织形式的存在对改革有限制和抵消作用,由此,全面的组织变革(包括功能分化、引入契约关系、资源流动、实现组织成长等原则)是绝对必要的。路风后来还对中国单位体制的起源和形成过程进行了分析,并指出了单位取向的体制所具有的四个特征。(24)路风:《中国单位体制的起源和形成》,载《中国社会科学季刊》(香港),1993(冬季卷)。对单位制的分析受到中国社会学界的重视,李汉林、王奋宇、李路路(25)李汉林、王奋宇、李路路:《中国的单位现象与体制改革》,载《中国社会科学季刊》(香港),1994(春季卷)。,于显洋(26)于显洋:《单位意识的社会学分析》,载《社会学研究》,1991(5)。以及杨晓明、周翼虎(27)杨晓明、周翼虎:《中国单位制度》,北京,中国经济出版社,1999。等人分别围绕“单位现象”“单位意识”“单位制度”发表过相关论文或著作。

李猛等人(28)李猛、周飞舟、李康:《单位:制度化组织的内部机制》,载《中国社会科学季刊》(香港),1996(秋季卷)。分析了单位内部基本的关系结构和成员的行动策略,发现单位与上级之间存在严重的信息不对称,这为单位的机会主义行为与“实质”自主性创造了条件。如此一来,单位为了实现控制,就产生了大量仪式性活动,以及广泛的“幕后解决”;而对成员来说,就会根据自己对形势的认识和人际关系建构起一个个派系结构,并由此决定个人的行动策略。这也就构成了单位中所谓“控制的辩证法”——冲突和个人策略行动空间的综合。

有关“信任”的研究,特别是其对立面——“杀熟”的研究,也有助于我们理解单位社会。郑也夫借助洛伦兹(29)洛伦兹:《攻击与人性》,北京,作家出版社,1987。的研究指出,“杀熟”是有生物学根源的:“同种资源的争夺决定了‘杀熟’比‘杀生’更为残酷”(30)郑也夫:《走向杀熟之路——对一种反传统历史过程的社会学分析》,载《学术界》,2001(1)。;并认为这一逻辑也适用于人类行为的分析,介于亲属与陌生人中间的“熟人”间关系也可能因“同种资源的争夺”而埋藏下“残酷厮杀的种子”,幸亏“文化动员了其一切手段,抑制‘杀熟’的潜力,强化信任与合作”(31)郑也夫:《走向杀熟之路——对一种反传统历史过程的社会学分析》,载《学术界》,2001(1)。。

在郑也夫看来,“杀熟”这一“社会过程”的形成包含三个步骤,分别是:(1)通过“单位制”形成不信任的温床,使“杀熟”慢慢成形。(2)通过思想改造运动来令“杀熟”获得催化性哺育,并以“揭发”的形式挑起“杀熟”,败坏熟人中的信任。(3)类似老鼠会这样的传销骗局,可以被看作是经济上的杀熟,前两个步骤构成的“政治杀熟”为这种“经济杀熟”扫除了心理障碍、组织基础和舆论压力;这样的“经济杀熟”乃是社会失信的晴雨表。根据这一论述,换句话说,“杀熟”这种极端的“私的毛病”的泛滥,乃是“社会可熟悉程度”因结构剧变、政治运动和传销行为的“颠覆”而迅猛降低所导致的结果。

在分析计划经济时代的单位制的时候,郑也夫指出,由于工资之外的物质利益只能从单位获得或从别处获取成本过高,造成了单位成员对单位的全面依附。物质利益之外,该制度还“把本属于社会的生机勃勃的党派生活和政治参与固定在单位中,并将政治追求与社会地位的晋升牢固地系结在一起”(32)郑也夫:《走向杀熟之路——对一种反传统历史过程的社会学分析》,载《学术界》,2001(1)。。。在成员心理层面,由于单位分配事项过多、过细,单位成员对生活的不如意不免“统统凝聚和发泄在单位上”,使得“单位制度普遍拥有的功能是,造就人们对本单位的不满和仇恨”。(33)郑也夫:《走向杀熟之路——对一种反传统历史过程的社会学分析》,载《学术界》,2001(1)。。

如果将以单位为基础的社会看作是“熟悉社会”,根据这一概念的字面意思,该社会应该能够“从熟悉得到信任”。但这样的社会在郑也夫眼里,却“前所未有地在社会基层造就了一种制造怨恨与不信任的组织机制”(34)郑也夫:《走向杀熟之路——对一种反传统历史过程的社会学分析》,载《学术界》,2001(1)。。

原因何在?

这里有必要指出“退出”的重要性。单位成员对单位的全面依附,意味着单位成员特别是普通成员不那么容易“退出”本单位。从“退出”的角度来看,就单位社会来说,一般的单位成员或“非精英”群体的流动性特别是“退出”受到种种限制或成本非常高昂;被外部权威所认可的“领导”或“精英”却通常是流动的,通过晋升或平调,他们在现实空间上“不难退出”于某个特定的单位,同时获得某种好处或慰藉。这导致其中的人际关系在抽象系统上容易受到外来力量的挑拨与左右。这里,外来力量的运作和切入方式是否是“可熟悉的”具有决定性意义,深刻地影响着单位内部乃至整个社会的“可熟悉程度”。

在笔者看来,单位社会通过政治或社会运动能在一定程度上“制造”更广泛的、系统性的“忠诚”甚至是对更大的社会系统的迷信。只是,这种单位“部分成员”对单位外系统的“忠诚”或迷信“落实”到单位内部时,很容易导致单位内不同成员之间陌生感和整个单位中陌生因素的增加。具体而言,单位外刚性和“冷冰冰”的标准,会被单位内一部分成员所“亲近”和利用,导致另外一些成员被视作“异类”,甚至“被退出”到单位之外去。对于这些“被退出”的人来说,不仅单位外是陌生的,原来自己所在的单位也会变得陌生起来,怨恨自然而然就会滋生。即便政治或社会运动没有导致单位成员“被退出”到单位之外去,单位历经政治或社会运动,也势必会形成一批“忠诚”或“积极”的人,而剩下的人则不免会显得不太“忠诚”或不太“积极”。单位内分化的结果,外来力量稍加确认,就能导致单位内权力和资源分布结构的改变,于是,单位内的陌生因素及成员间的不信任感也就产生了。

总而言之,单位社会中单位的“熟悉”与“陌生”是不断变化、容易波动乃至两极分化的。一方面,有赖于部分行为者进行组织和对立斗争的动力,及其在单位内、外权力体系中的位置;另一方面,则取决于单位外在力量的操控动机和能力。

五、“社会可熟悉程度”再探讨

从澄清问题的要求出发,有必要站在“整个系统”的角度,对“社会可熟悉程度”这个概念加以明确。该概念可初步明确如下:“社会可熟悉程度”指的是,在一个社会中对于现实空间中技术意义上行为可及范围内的“人、财、物”及抽象系统中的“责、权、利”的来龙去脉等,任何社会成员只要想了解和熟悉,或者在有必要了解和熟悉时,就能够以比较低的成本大致了解并熟悉其真实情况的可能性。这种可能性越大,那么“社会可熟悉程度”就越高;这种可能性越小,那么“社会可熟悉程度”就越低。

不难发现,“社会可熟悉程度”其实是一个相当复杂的概念。社会发展、社会分工、社会现代化影响下的社会复杂程度本身当然会对“社会可熟悉程度”产生一定的影响,但也仅仅是从一个维度作用于“社会可熟悉程度”;我们甚至难以得出“社会复杂程度越高,其社会可熟悉程度越低”这样的论断。事实上,直接作用于“社会可熟悉程度”的,是这个社会中“人、财、物”及“权、责、利”的可书写、可标识、可记录、可留存,总之“可信息化”“可存储化”的程度,以及这些信息可被自由、低成本获取和行为主体可自由、低成本“流动”的程度(这意味着下文将着重探讨的“退出”和“进入”问题)。此外,社会制度、社会观念,特别是影响信息传播和行为主体“流动”的行为规范、心智结构、权力体制及意识形态,也会对“社会可熟悉程度”产生影响。

参照这一定义,中国传统社会,甚至是中国传统的乡村社会,尽管“社会复杂程度”不算太高,却很难说是“社会可熟悉程度”特别高的社会。不仅在于人们不怎么了解外部世界,还在于这一社会在地域上的相对“封闭”(技术上人们常规行动的可及范围相对较小)导致人们不那么容易从这个“地方”或这块“土地”上轻松“退出”“流动”,而转到另一个“地方”或“土地”上去。

当然,也需要看到:地域上“封闭”意味着,“无法轻松退出”这一点对所有人,无论男女、长幼、精英还是非精英,都是一样的。而且一旦有了可以熟悉外部世界的途径,比如说血缘或地缘上的关系或共同信仰,只要传统“安土重迁”的观念束缚不太紧,传统乡土社会中年轻的新生代甚至会被鼓励去实现地域上的“退出”或“流动”。

此外,“山高皇帝远”导致中国传统的乡土社会不容易受外来力量的挑拨与左右(尽管来自内部的、群体性的孤立与排斥力可能不容小觑),加上“落叶归根”这类涉及“身后想象力”(35)王水雄:《博弈—结构功能主义》,254页,北京,中国人民大学出版社,2012。的传统文化观念的规制,“杀熟”这样一种表征“社会可熟悉程度”“极低”的现象一般也就不会在这样的社会中普遍存在。

在中国传统社会迈向现代社会的进程中,比较极端的,无论是计划经济时代单位社会中的“政治杀熟”现象,还是经济领域中以传销骗局为极端的“经济杀熟”现象,都可以说是“外来力量”强有力运作的结果。

在此,人们“进入”或“被诱惑进入”了相对陌生的“外部世界”,在一段时间里“外部世界”的力量构筑的更为庞大的“组织和社会系统”是对行为者而言更具安身立命之本的平台,甚至成为决定行为者身家性命、人身自由、感官舒适、群体资源、社会权力乃至政治合法性地位的、“新的”重要基石或阶梯。有的行为者甚至对之更感认同,更觉(可能是一时的幻觉)“熟悉”。于是,“杀熟”(这里的“熟”是指原来的“熟人”)在这样的背景下可能会成为“投名状”,成为表决心、表忠心的一种重要方式。

社会成员面对社会组织时的“退出—进入”的维度,无疑有助于人们考察“社会可熟悉程度”,进而考察“社会性质及其变迁”问题。换句话说,“退出—进入”某个具体组织或社会系统相关的一系列因素,比如说“退出权”“退出成本”“可进入”“进入成本”等,一方面可以指标化地衡量对应社会的“可熟悉程度”;另一方面,也会带来人们“行为方式和思维方式”的改变,进而在对社会性质及其变迁的考察中具有重要意义。

“社会可熟悉程度”与“退出—进入”这两个概念有相同点,也有不同之处。

其一,无论“社会可熟悉程度”,还是“退出—进入”,都触及了社会学的元问题——“个人与社会关系”问题。(36)郑杭生:《也谈社会学基本问题——兼答对我的社会学观点的某些批评》,载《社会学研究》,2001(3)。这个“元问题”可以进一步具体化为社会学的“基本问题”,即关于“行动者个体之间的相互作用与社会共同体的存在与作用的关系”的问题。(37)谭明方:《论社会学的“基本问题”》,载《社会学研究》,1996(6)。

其二,由于“行动者个体”与“社会共同体”内涵的丰富性(38)谭明方:《再论社会学的基本问题——与郑杭生先生商榷》,载《社会学研究》,2001(6)。,从“社会可熟悉程度”以及“退出—进入”的角度来分析社会性质及其变迁时,不妨对“行动者个体”做“权力优势方”和“权力弱势方”的区分,而将“社会共同体”区分为“家庭、社区、组织、群体”以及“国家、国际、全球”之类微观、中观和宏观的范畴,因为它们有着一定程度的“镶嵌”与“被镶嵌”的关系。

其三,“社会可熟悉程度”显然是“社会共同体”相对于“行动者个体”特别是社会成员乃至个人而言的一种性质;“退出—进入”(以及“被”“退出—进入”)则指向“行动者个体”面对社会共同体(以及“如何被社会共同体对待”)的基本权利和行为方式。

其四,两者在指标衡量意义上的联系,具体而言是:行动者个体,特别是其中的权力弱势方,能相对自由、轻松地“退出—进入”某个“社会共同体”或拥有相关的权利,往往意味着这个“社会共同体”及其所镶嵌的更大的“社会共同体”的“可熟悉程度”也较高。当然,这里的“退出—进入”,不限于针对现实空间的“退出—进入”,还涉及针对抽象系统的“退出—进入”。特别地,在一个“可熟悉程度”较高的社会,每个人都能一定程度地较为自由地“退出—进入”某个具体的单位、组织或某种社会系统,甚至人们还有较强的自我组织的能力和自我组织的空间。

对于考察社会性质及其变迁而言,“社会可熟悉程度”/“退出—进入”作为一个分析角度,可能构成对“行为方式和思维方式”视角的补充或推进。前者可能比后者更有分辨力,也更具预测性。

六、结论与讨论

关于社会性质及其变迁,马克思从生产力与生产关系(对应原始社会、奴隶社会、封建社会、资本主义社会、社会主义社会等划分)、迪尔凯姆从社会团结形式(对应机械团结社会和有机团结社会之分)、斯宾塞从社会内部管理形式(对应军事社会与工业社会之分)、滕尼斯从人类共同生活的基本形式(对应“公社”和“社会”之分)等角度展开过探讨和分析。与上述经典社会学家不同,本文尝试从“个人与社会关系”(以及“行动者个体—社会共同体关系”)的角度,提出“社会可熟悉程度”/“退出—进入”的分析视角,用以开展社会性质及其变迁的考察。当然,这一分析视角的提出自有中国社会学的理论渊源,受益于费孝通等人的相关探讨。

具体而言,这个分析视角,沿着“个人与社会关系”展开,从“社会可熟悉程度”着眼,认为,从一个现实空间、具体单位或组织系统中“被退出”“退出权”以及“进入”另一个现实空间、具体单位或组织系统的成本、方式及其可能性,会影响人际关系、组织关系、个人与社会以及环境的关系,进而也极可能影响人们的“行为方式和思维方式”。于是,对社会性质及其变迁的判定,需要进一步聚焦到这一更基础的结构性因素上来。

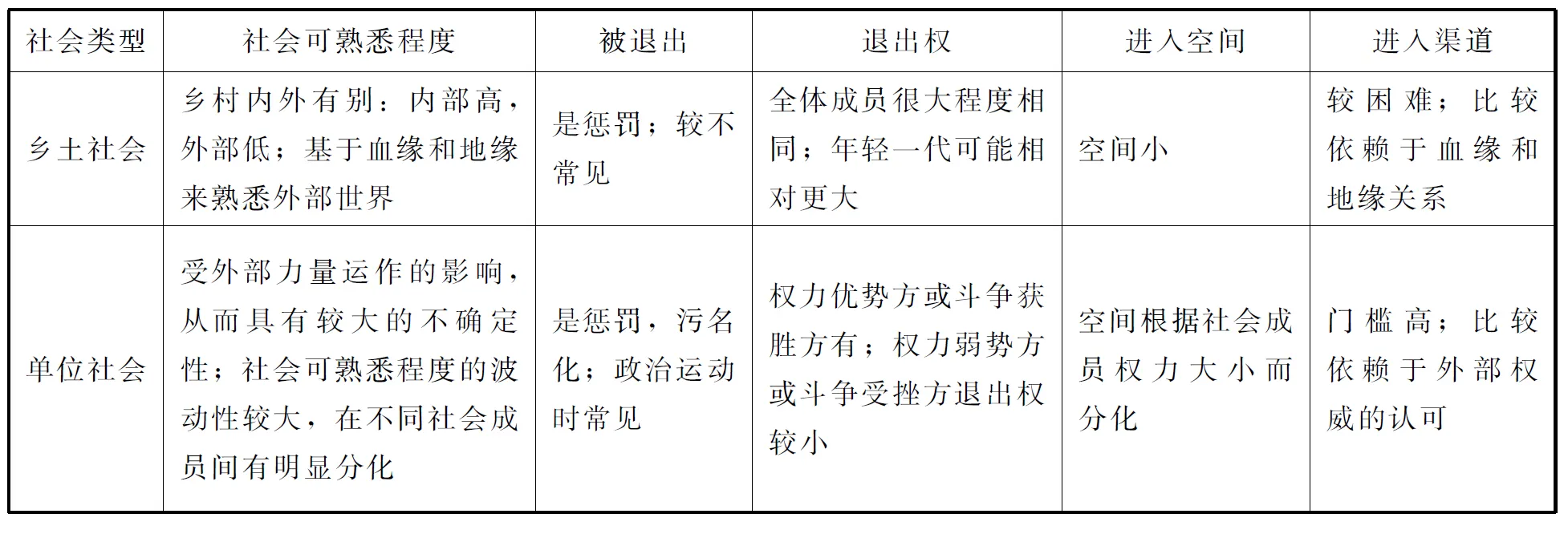

基于这个分析视角,结合上文的相关探讨,可以得出表1,来粗略地展现乡土社会与单位社会的相同与不同之处。

表1 乡土社会与单位社会比较简表

从表1不难看到,在理想类型的意义上,乡土社会和单位社会的“社会可熟悉程度”是不同的;理想类型意义上的单位社会中“社会可熟悉程度”的不确定性更大,其在不同社会成员间的分化也更为明显,并且在较大程度上受到外部力量的左右。而就“退出—进入”这个指标来说,乡土社会和单位社会中的“被退出”“退出权”“进入空间”“进入渠道”等有很大的差异。

值得重视的是,就“社会可熟悉程度”提高而言,如前所述,信息技术等在其中能扮演重要角色。互联网技术的发展在总体上有助于“社会可熟悉程度”的提升。

当今世界,“社会可熟悉程度”以及“行动者个体”特别是其中权力弱势方的“退出—进入”自由度的提升,需要一系列前提方有可能。这些前提应该包括:(1)宏观层次类似“核恐怖”这样的威慑,导致整个系统中“社会”成员之间未处于大规模的战争或暴力冲突或思想以及其他层面的系统性敌对状态;(2)一旦存在越轨行为,真正的越轨者,哪怕属于权力优势方,也往往很难掩盖事实、完全规避惩罚;(3)“行动者个体”之间的互动,以基本权利平等为前提预设;(4)各类社会“组织”乃至各类“行动者个体”有便捷的信息和信号发送和接收系统,对相关信号能以较低成本达成大体一致的理解;只要愿意,它们或他们就能比较容易地获取各种证据,验证关键信息的真伪,甚至找到相关的当事方对质。

形成对应的是,与以上四点相反的状态、行为或时空及制度安排,则意味着“社会可熟悉程度”的降低或“退出—进入”自由度的压缩。比如说某些“组织”所搞的恐怖活动、信息屏蔽、霸权主义、逆全球化等操作。

总之,“社会可熟悉程度”/“退出—进入”这一视角,不仅有利于判定社会的性质与变迁的轨迹和方向,而且有利于我们在具体实践中反思一个社会政治、经济、社会、文化与生态的发展及其治理的可能方式。在这里,整个社会主流的“行为方式和思维方式”可以被处理成是一个因变量或输出变量。