《昔柳摭談》作者馮躍龍考: 爲魯迅“馮起鳳説”正誤

——兼論該書版本及僞作❋

2019-11-26施曄

施 曄

提要: 關於《昔柳摭談》的作者問題,魯迅《中國小説史略》一口咬定爲馮起鳳,不知何本,而後世學界附和者甚衆。亦有細讀文本者發現此説有誤,作者應爲馮起鳳之兄,然對此人始末茫無所知,故此問題不了了之至今。筆者在細讀文本、研究相關著録及光緒《平湖縣志》等資料的基礎上,確定作者爲馮躍龍。另,筆者最近於倫敦大學亞非學院特藏室發現傳教士馬禮遜所藏《剪燈閒話》,此書假托隨園主人戲編,實爲《昔柳摭談》僞書。

關鍵詞: 《昔柳摭談》 梓華生 馮躍龍 《剪燈閒話》

《昔柳摭談》爲清代雜俎類文言小説集,現存最早刊本爲嘉慶二十年(1815)馮氏家刊本,署“平湖梓華樓馮氏編”。目録前有“吴嘉德藕汀氏”序,署“嘉慶己巳八月既望”,現藏於哈佛燕京圖書館。全書凡八卷七十八則,分風、花、雪、月四集,每集兩卷,多敍清乾嘉年間事,內容駁雜,奇聞異事中摻以怪力亂神。每則筆記末皆有“梓華生”評語,間以作者親友詩詞及點評。學界關注此説部者甚少,且對“作者梓華樓馮氏”的身分尚有爭議,以下擬就此問題發表一些拙見。

一 《昔柳摭談》作者爲馮躍龍考

對於《昔柳摭談》的作者問題,首先我們可以確定的是,“梓華樓馮氏”即評者梓華生,有關這點,吴嘉德藕汀氏序已作了明確説明:

余宦游邗上,故鄉朋舊不謀面者垂十數年。丁卯冬,奉諱歸里,遇梓華生於李氏課華廬。初不相識也,時梓華生襆被將之魯,教余弟鴻生讀。卒卒一相見,温涼數語而已。戊辰夏,余省季父至泲上,復與梓華語訂金石交,聯茵接襼,縱橫上下,談每至漏聲雨下,雞唱喔喔,而逸興未已,清論如樂。又得梓華族兄秀森及錢香巖從而和之,恒終夜吃吃笑不休。梓華生胸無積滯,與人交肝膽見於面,出語如松風并翦,善服人,而詆娸奸頑,窮形極態。被酒則諧謔傾倒一座,醒必悔,自矢曰“吾將改改”,醉則諧謔如初。今年春,重晤梓華於公路浦。醉即闔扉下帷,不與人談。而燈光閃焰,吚吚唔唔,或拍案嬉笑聲直達窗外。一夕,余排闥入,見其下筆疾書,顧余急掩卷。余大呼曰:“是何述録而吝密若此?”梓華生知不能終秘,以全册示余,且執册而笑曰:“吾酒後喜多言,然恐議論觸人隱而己不知,卒又不能無語,故托管城子以代舌。”余受而讀之,凡余所未曾聞、未及聞而極欲聞者,無稽駁雜,駭耳游心,如相告語;又余平日所嘗欲言而未能言、未敢言者,皆不啻若探余懷以出之。慨然念是書也,不可不聞於斯世。夫賓戲客嘲,古人弗禁,《語林》、《笑林》以詼諧謔浪而傳,《夷堅》、《睽車》兩志蒐羅神怪異聞,編輯成書,而蒲氏《聊齋志異》風行海内,膾炙人口。然則此書一出,其爲北窗消夏、客館破愁之需,足以傳世行遠無疑也。而梓華以一時遊戲涉筆,未肯出示同人,余曉之曰:“文人姑妄之言,如彩雲留影,曇花現空,往往不自珍惜,隨作隨棄,然柳冕不云乎: 平生好文,老亦興盡。更數十年而後,追念壯時游屐所至,耳目所及,興酣采筆,移情自娱,恐不能歷歷在目矣。”遂力勸其授剞劂氏。姑序之以質諸秀森、香岩,其以余前所云爲知言哉。(1)梓華樓馮氏《昔柳摭談》序,嘉慶二十年家刊本。本文《昔柳摭談》之引文如無特殊説明,皆引自此本。

此序追憶自己與梓華生相識、相交之經過,介紹梓華生爲人及其創作《昔柳摭談》之因緣。由此,該書作者平湖馮氏亦即梓華生無疑。而梓華生亦爲主要評者,且評語在在透露其作者乃評者之身分,如卷六《情妙》記作者友人武原錢生之風流韻事,文末梓華生評曰:

吾輩謂之情妙,佛家謂之意惡。妙者此情好,惡極乃意淫。惟錢生肯言之,惟馮生能記之。言者誘人不少,記者誤人尤深。慧業文人尚其戒諸。(2)《昔柳摭談》卷四,葉31B。

那麽,這位馮姓梓華生又是誰呢?現有三種説法:

1. 馮起鳳。此説之代表人物爲魯迅,《中國小説史略》第二十二篇“清之擬晉唐小説及其支流”云:

他如長白浩歌子之《螢窗異草》三編十二卷(似乾隆中作,别有四編四卷,乃書估僞造),海昌管世灝之《影談》四卷(嘉慶六年序),平湖馮起鳳之《昔柳摭談》八卷(嘉慶中作),近至金匱鄒弢之《澆愁集》八卷(光緒三年序),皆志異,亦俱不脱《聊齋》窠臼。(3)魯迅《中國小説史略》,上海古籍出版社,1998年,頁149。

文壇巨擘有此定論,後世紛紛追隨驥尾,如袁行霈、侯忠義所編《中國文言小説書目》“昔柳摭談”條曰:

(清)馮起鳳編、汪人驥重輯。見《八千卷樓書目》、《清朝續文獻通考·經籍志》小説家。嘉慶二十年馮氏刊巾箱本題“平湖梓華樓馮氏編”。一九一四年上海時務書館鉛印本,一九一四年上海大聲圖書局鉛印本,申報館叢書餘集本作四卷。(4)袁行霈、侯忠義編《中國文言小説書目》,北京大學出版社,1981年,頁383—384。

此條注釋問題頗多。首先,《八千卷樓書目》及《皇朝續文獻通考》皆只署“汪人驥”,並未提及馮起鳳。《八千卷樓書目》卷一四“子部·小説家類”載:“《昔柳摭談》八卷,國朝汪人驥撰,刊本。”(5)丁丙《八千卷樓書目》卷一四,錢塘丁氏聚珍仿宋版,葉12A。而《皇朝續文獻通考》卷二七四《經籍考十八·子部》載:“《昔柳摭談》,八卷,汪人驥撰。人驥,字逸如,江蘇上海人,諸生。”(6)《皇朝續文獻通考》卷二七四《經籍考十八》,《續修四庫全書》(819),上海古籍出版社影印,2013年,頁314上。其次,對版本的介紹亦有誤,上海時務書館鉛印本與上海大聲圖書局本爲同一書,印行者爲“大聲圖書局”,總發行所爲“時務書館”。總之,袁、侯只簡單襲用魯迅之説,至於此説依據何在,則並未追究。

2. 馮起鳳之兄。最先提出此説的是寧稼雨,其《中國文言小説總目提要》釋《昔柳摭談》云:

清代文言小説集,梓華生撰。《八千卷樓書目》小説家類著録,八卷。題馮起鳳編,誤。今傳嘉慶二十年(1815)馮氏巾箱本,署“平湖梓華樓馮氏編”,篇末有梓華生及其親友評語。光緒四年(1878)上海汪人驥整理重印,删去若干篇。清末平步青《霞外攟屑》以爲本書本爲胡薏園《耳諧》,今名爲汪人驥所題,未詳所據。其人始末未詳,僅據書中内容,知其姓馮,爲馮起鳳之兄。乾隆、嘉慶間平湖(今屬浙江)人。没有功名,以課幕爲生。(7)寧稼雨《中國文言小説總目提要》,濟南,齊魯書社,1996年,頁389。

寧氏此説有一個以訛傳訛的錯誤,即《八千卷樓書目》題馮起鳳編(見上引文)。但寧氏的貢獻在於其已發現馮起鳳之説有誤。後又有石昌渝所編《中國古代小説總目》(文言卷)沿用其説,但删去《八千卷樓書目》著録之語:“《昔柳摭談》八卷。(清)梓華生撰。梓華生其人始末未詳。僅據書中內容,知其姓馮,爲馮起鳳之兄。乾隆、嘉慶間平湖(今屬浙江)人。没有功名,以課幕爲生。”(8)石昌渝《中國古代小説總目》(文言卷),太原,山西教育出版社,2004年,頁506。

3. 胡薏園。此説由清人平步青(9)平步青,浙江山陰人,咸豐乙卯舉人,同治元年賜進士出身,改翰林院庶吉士授編修,博覽羣書,喜治明清掌故,有《霞外攟屑》、《樵隱昔寱》、《安越堂外集》等傳世。提出。其《霞外攟屑》“耳諧”條有云:

《耳諧》八卷,胡薏園撰。薏園不知何名,其書似《梅影》更遜。中如“温泉”、“觀察肯吃苦”、“夢想”、“朱陳聚訟”、“鑑鬼異證”、“完璧信誓”、“奇逢”、“掘藏”、“謙厄”、同邑胡薏園,則又似出它人記載,卷八同。“劫悟”、“秋風自悼”、演《石頭記》寶黛二玉事。蔣秋舫澐長慶體七言長古頗佳。“花二郎”、亦指寶玉,報館本無。“子星梅夢”仿《志異·香玉》。諸則,尚可玩。餘如“巧騙”、襲《新齊諧》。“伶人傑識”、即“畢弇山事”,易桂官爲馥郎。“崇明老人”、本《三魚堂集》而異。“士女冤獄”、《春草堂筆記》、《里乘談屑》皆同。“狀元居心異”。本《池北偶談》卷十九。“棄弟成名”,平涼無郭姓子,以衛姓大興籍館選者,不知何本。“慮奴輕”一則,收處最得神。光緒戊寅十月,巢縣汪逸如人驥,以西人活字版排印,而誤署其名爲平湖馮梓峯之《昔柳摭談》,則張冠李戴,貽誤後人。異日馮書復出,真贋反致聚訟矣。“縊鬼禁賭賊”,本《翼駉稗編》卷一。“談迂”、“白晝鳴鑼”、“連殺二命”事本□□,近《夜雨秋燈續録》卷四“坐地虎”條本之。“侍御受侮”,本《翼駉稗編》卷三“花墅給諫”、“陳侍郎以理折鬼”兩條。“異僧善捕”,仿《漁洋文略·劍俠》。(10)平步青《霞外攟屑》卷六“耳諧”,北京,中華書局,1959年,頁388。

《耳諧》作者確爲胡薏園,然胡氏並未刊刻此書,證據是《昔柳摭談》卷七“花二郎”評注曾提及此書云:“天下有如是之契情男女乎?此事曾見於胡薏園未刻之《耳諧》卷中,今已不能記其全篇,姑憶所紀之大概以足成之。”(11)《昔柳摭談》卷七“花二郎”,葉10A。故《耳諧》流傳不廣,少有著録。平氏所見可能爲後代傳抄本或刊本,或已有他書內容竄入,其本人也已注意到“謙厄”諸篇“似出它人記載”。筆者認爲,平氏所見之《耳諧》在後人傳抄時亦混入了《昔柳摭談》部分篇目,否則怎會有二十二則(幾占《昔柳摭談》篇目三分之一)完全相同?平氏博覽羣書,故能指出多則故事之所本。但很顯然,他未曾寓目原本《昔柳摭談》,因而斷定汪人驥誤署作者及書名,指責汪氏張冠李戴,貽誤後人,未知汪氏所本即爲真實存在的“馮書”。平氏過於自信其閲讀面,況且清末民初僞稗風行,因而方有此武斷定論。

再看重輯《昔柳摭談》的汪人驥對此書作者作何説明。其作於民國廿五年的自序云:“余舊閲當湖梓華生《昔柳摭談》一編,其中雖多寓言,而揚清激濁,所以維持風教者,蓋即言情之詞……”(12)平湖梓華樓馮氏原編,巢縣汪人驥逸如重輯《昔柳摭談》序,上海大美書局,1936年。“當湖”爲平湖之别稱,由此可見,汪氏只沿用原本署名,他亦不清楚平湖梓華生爲誰。

正因爲《昔柳摭談》作者問題頗爲棘手,故民國時期所出之汪人驥重輯本便以較爲安全的“馮梓華”署名,如上海大聲圖書局鉛印八卷本《繪圖昔柳摭談》署“平湖馮梓華編、巢湖汪人驥重輯”;而《八千卷樓書目》、《清朝續文獻通考·經籍考》、大美書局本《昔柳摭談》乾脆將其歸於重輯者汪人驥名下。

以上三説皆有錯誤或缺陷。首先,魯迅之説無據可依。無論是馮起鳳還是《昔柳摭談》,清人所編《平湖縣志》均無載。(13)彭潤章修、葉廉鍔纂《平湖縣志》,光緒丙戌刻本。“馮起鳳”之名在《昔柳摭談》中出現過一次,其在《秋風自悼》後留有七絶二首,署“馮起鳳(桐音)”。(14)兩詩爲:“轉眼藍橋路不通,雲廊月榭鏡臺空。挑燈勘破紅樓夢,剩有閒情托惱公。”“閨閣憐才未是癡,留春無計惜春遲。秋風紅豆相思種,不數微之與牧之。”《昔柳摭談》卷六,葉10B。但僅憑此二詩,我們只能得悉馮起鳳字桐音,無法證明馮起鳳即爲梓華生,且《秋風自悼》篇後另有梓華生評語,不太可能出現同一人在評注中用不同名字兩次現身説法的情況。清人中名“馮起鳳”且有著録者,唯有《吟香堂曲譜》(二種四卷,清乾隆五十四年馮氏吟香堂刻本)作者馮起鳳,但此人字雲章,吴縣人,活動於乾隆年間,與字“桐音”之平湖馮起鳳並非同一人。

另外,“馮起鳳之兄”説因没有進一步説明此人情況而欠完善;“胡薏園”説則真正張冠李戴了。

爲了搞清楚梓華生的真實身分,我們先回歸文本,尋求內證。

卷二《談迂》評點有云:“余弟桐音知余記其事,嘆曰: 如某之遊戲也可,不然,與其多才,毋寧略迂。”(15)《昔柳摭談》卷二,葉19B。由此可推知,梓華生爲桐音(馮起鳳)之兄長。然而,起鳳之兄又爲何人呢?從《昔柳摭談》序言及文本中,我們只能察知梓華生爲不得志之書生,設館爲業,蹭蹬半生,一無功名,故時於文中抒發抑鬱不平之氣,如其在卷四《海外奇談》一則中評曰:“詩窮後工之説,或未盡然,惟此種綺語,乃不得志而聰明遊戲,倩管城子以造孽,吾輩奇窮,率由乎此。蓋語愈工則境益窮,粲花妙舌,潦倒半生,不必獄入泥犁而談冥報也。然而中酒氣味,無奈情懷,不以此遣,難開笑口。古人累德之言,要皆失意所爲。”(16)《昔柳摭談》卷四,葉10B。此爲一吐胸中壘塊之真言,但仍不足以爲我們證實其真實身分,因而我們必須尋找外證。

筆者查閲清光緒年間彭潤章、葉廉鍔所修《平湖縣志》,其二十三卷爲《經籍志》,分經、史、子、集四部分著録各朝代平湖文人之著述,最晚至修志者彭潤章、葉廉鍔所在的光緒年間。“當湖經籍法志失傳,程志、朱志始存梗概。乾隆朝三修盡汰之,至嘉慶續志而後備,閲今八十餘年。著述留貽,疊遭兵燹,積時既久,每多缺殘,然諸書所載確有可徵”。(17)《平湖縣志》卷二三,葉1A。筆者發現 《經籍志·集部》之“總集類”載有《小耘廬唱和集》之目,注曰:

《小耘廬唱和集》,馮溥。續詩繫。溥所居小耘廬有梓樹大數抱,每花時偕厲樊榭、金冬心、馬愛廬諸人觴咏其下,著《梓花聯吟》及《小耘廬唱和集》。樊榭爲之序。(18)《平湖縣志》卷二三,葉77B。

樊榭爲清代著名詩人、浙西詞派中堅人物厲鶚(1692—1752)之號,厲氏字太鴻,又字雄飛,號樊榭、南湖花隱等,錢塘人,康熙五十九年舉人,乾隆初舉鴻博。有《宋詩紀事》、《樊榭山房集》等傳世。而金冬心即著名的布衣名士、揚州八怪之一金農(1687—1764),字壽門,號冬心,浙江仁和(今杭州)人,長於花鳥、山水、人物繪畫,尤擅墨梅,又有《冬心先生集》、《冬心先生雜著》等詩文集傳世。

此注所載“小耘廬”有梓花盛開等細節,與《昔柳摭談》卷一《傳神》之敍述對看,極爲契合。這則故事敍梓華生招同人聚飲,二友討論人物肖像傳神之秘訣:

會予小耘廬梓華盛放,招同人飲花下。陸根岳、勞笙和亦在座。陸詢勞曰:“某翁余屢貌失神,子何巧奪化工而能傳神阿堵耶?”勞嘆曰:“難言之矣。所謂傳神者,豈在耳目口鼻之位置哉?”陸曰:“固然。然我何以貌吾同人,無不得手,而獨於此翁失之也?”勞曰:“君誤矣。君所謂同人者,不過戴楚香、陸西廨、馮雲巖一輩寒酸士耳,即交得沈遠亭、孫東雅昆季,亦只能繪其藴藉衣幍、謝王丰度而已。銅山萬丈、没字穹碑,君乃望氣而遁焉,能繪出若翁聲音笑貌哉?”(19)《昔柳摭談》卷一,葉17A。

同樣是小耘廬,同樣在梓花開時招同人聚飲,但不要以爲梓華生即馮溥,斗轉星移,物是人非也。儘管平湖馮溥無名,(20)需要説明的是,此馮溥與清初大臣馮溥(1609—1691,字孔博,號易齋。卒謚“文毅”,山東益都人)非同一人。但厲樊榭、金冬心均爲活躍於乾隆年間士林之重要人物,而梓華生爲嘉慶時人。另外,如此碩儒名士,豈有對《昔柳摭談》絶口不提之理?個中原因在於馮溥與梓華生爲父子,儘管梓華生繼承了乃父之小耘廬及名士作風,但生活境遇已不逮其父,因而嘉慶年間小耘廬梓樹下坐着的便是戴楚香、陸西廨等輩寒酸之士。至於耘廬,亦非馮溥所建。《平湖縣志》卷二《地理下·古迹·耘廬》條載:

在北門外七里。明孝廉馮洪業築。張志、《檇李詩繫》云爲畝三百,周遭浚濠,內爲連山複嶺,植梅三千,築室其中,名雪窖;植海棠千,名海棠巢;植桂二千,名桂香徑。馴舞鶴三十餘,一時文酒之盛,比之玉山。張長生《游馮園詩》: 夙愛耘廬好,春晴繫纜初。梅花高士宅,溪水野人居。度彴空馴鶴,依蒲憶樂魚。名山誰卒業,惆悵覓遺書。沈季友《東湖耆舊詩》: 門第高華絶俗姿,名園詩酒憶當時。梅花不解徵君恨,開徧耘廬雪後枝。(21)《平湖縣志》卷二《地理下》,葉43B。

文獻中提及之沈季友,字客子,平湖人,生卒年不詳,康熙二十六年(1687)副榜貢生,有才名,與汪琬、毛奇齡相唱和。有《學古堂詩集》、《檇李詩繫》等詩文集傳世。由沈氏生平可以推知,馮洪業活躍於明末清初,爲馮溥之高祖。馮洪業孝廉出身,崇禎五年中舉,《平湖縣志》卷九載有其重修顯濟廟事:“崇禎五年夏旱,邑舉人馮洪業親步禱雨,有奇應,復建前後二大殿,頓還舊觀。”(22)《平湖縣志》卷九《祠祀·壇廟》,葉7B。後又築耘廬於縣城外,編有《耘廬彙箋》千餘卷,(23)《平湖縣志》卷二三《經籍》,葉36A。可見其時馮氏家族正處於鼎盛期。但耘廬傳至馮溥手中時,已不復當年的恢宏闊大,故名其曰“小耘廬”。那麽,馮洪業之耳孫、馮溥之子、馮起鳳之兄——梓華生到底是誰呢?同在《平湖縣志》卷二三《經籍志》“别集類”,另有一條至關重要的記載:

《梓花樓駢體文》,馮躍龍。馮氏家乘,未刊,二卷。(24)《平湖縣志》卷二三《經籍》,葉63B。

此處“梓花樓”應即“梓華樓”,梓華生真名爲馮躍龍。上文我們曾提起其弟名馮起鳳,躍龍、起鳳作爲兄弟之名,對仗工穩,極爲妥帖。另外,《傳神》中勞笙和提及陸根岳所交一輩寒酸之士時,理應就在座之人舉例,其中馮雲巖或許即爲馮躍龍,其字雲巖,號梓華生,嘉慶二十年仍在世。

儘管只是一介清寒之士,但與乃父一樣,馮躍龍交遊頗廣。除陸西廨、戴楚香、陸根岳等境遇相同之士外,亦有仕宦,如《傳神》中提及之沈遠亭。遠亭即沈蓮生,《平湖縣志》卷一六《列傳二》載:“(沈初)子蘭生、蓮生。蘭生字芳稱,號春畹,廕生,累官至雲南按察使。蓮生,字清愛,號遠亭,監生,安徽寧國知縣,均有惠政。”(25)《平湖縣志》卷一六《列傳二》,葉28A。又《平湖縣志》卷二三《經籍·集部》載其有《香草溪詞》傳世:“《香草溪詞》,沈蓮生。屈韜園云: 遠亭詞屏絶穠艷,獨抒清雋。黄韻甫云: 詞旨幽微,宜於秋燈疏雨時誦之。”(26)《平湖縣志》卷二三《經籍》,葉80A。沈蓮生在《昔柳摭談》卷六《秋風自悼》後留下《南柯子》一首。(27)《南柯子》:“鴛牒三生錯,琴心一寸灰。明珠雙繫繡羅袿,道是相逢未嫁不須猜。 訣絶溝流葉,飄零絮委苔。海棠深院又重來,可奈年年花卻爲誰開。”《昔柳摭談》卷六,葉11A。另外,《秋風自悼》篇後有蔣澐題寫之長慶體七言古詩。蔣澐亦爲浙江平湖人,嘉慶十三年(1808)舉人,《平湖縣志》載其小傳曰:“蔣澐,字秋舫,嘉慶戊辰恭應天津召試,欽取二等。是年中順天鄉試,官湖北通城縣知縣。勤於莅事,罷官後僑寓楚中,課徒自給,著有《春煦秋陰館集》。”(28)《平湖縣志》卷一六《列傳二》,葉34B。又,同書卷二三《經籍·集部》載其有《秋舫詩鈔》、《睫巢詞稿》等傳世。(29)《平湖縣志》卷二三《經籍》載:“《秋舫詩鈔》,蔣澐。《小雲廬朋舊遺詩》刊本存,二卷。先生工駢體,尤嗜吟咏,宗法少陵,出入於大曆諸子。珠臺一曲,遠近傳誦,幾謂温李再生,梅村復起,見小傳。府於志有《睫巢詩鈔》四卷,《小萬卷樓書目》有《春煦秋陰館詩》。近聞楚北有合刊本。”葉61B。蔣澐、沈蓮生、楊馥孫諸人即便只在《昔柳摭談》中留下片言隻語,也爲我們調查作者的身分籍貫、作品的刊行時間等提供了極爲重要的佐證。

二 《昔柳摭談》的版本與《剪燈閒話》(30)該書現藏於倫敦大學亞非學院(SOAS)古籍特藏室。

《昔柳摭談》的版本主要有兩個系統,一爲嘉慶二十年馮氏家刊本;一爲汪人驥重輯本。

嘉慶二十年馮氏家刊本(以下簡稱原本)封面分三列,中爲書名,右署“嘉慶二十年春鐫”,左題“馮氏鋟版”。每半葉八行,行二十字,白口,上下單邊,左右雙邊,版心從上往下依次爲書名、單黑魚尾、卷數及頁碼。正文前有吴嘉德藕汀氏序(見上文),首頁爲卷目,署“平湖梓華樓馮氏編”。

汪氏重輯本又有光緒四年(1878)申報館本、民國三年(1914)大聲圖書局本、民國廿五年(1936)大美書局本三種。此三種皆爲鉛印本,但每一版本的卷數及篇目均不同,申報館本四卷七十則;大聲圖書局本八卷六十八則;大美書局本兩卷七十則。重輯本以汪氏序取代原本“吴嘉德藕汀氏序”,筆者未曾寓目申報館本,而大聲書局本序文署“時光緒戊寅冬十月巢縣汪人驥逸如”,“光緒戊寅”即光緒四年,故推知此序應與刊行於當年的申報館本序同。比勘光緒戊寅序與大美書局本民國廿五年序,後者前半部分與前者同,後半部分則增加了集資充賑的內容,現録民國廿五年序如下:

天下人事,不外一情。情之正者,不背乎理。古來忠孝節義類,皆發乎情止乎理,而不失其正焉已矣。余舊閲當湖梓華生《昔柳摭談》一編,其中雖多寓言,而揚清激濁,所以維持風教者,蓋即言情之詞,而其旨一出理之正,非直山經志怪、搜神紀異,足以一新耳目之觀也。顧以幾經兵燹,坊板無存,適及門中有疁城求壽萱子於友人處借得舊本,而故紙剥蝕,字迹漫漶。爰據臆見,缺者補之,訛者訂之,而書還全璧。酒闌燈炧、茶香花媚之時,每思公諸同好,一以開放心思,一以扶翼世道。俾閲之者沿流溯源,準情酌理,所益非淺鮮也。邇值晉豫荒歉,流離載道,需賑孔殷。因念藉前人之蠹餘,付大美書局排印裝釘出售,集貲充賑,雖曰杯水車薪無濟大局,然而古人奇文既不磨滅,好古者從而讀之,固可廣識見、牗聰明而知情之至正必合於理,其貲又足以供轉輸之用,俾賑項中多一款致,即兩省民少一餓殍,未始非一舉兩得之事。云商之同人,咸應曰可,乃弁數語於其簡端。時民國廿五年六月 巢縣汪人驥逸如序

由此可見汪氏再版《昔柳摭談》之一片婆心。再來列表對照嘉慶原本及大聲圖書局本、大美書局本篇目,卷次調整及篇目删減情況便一目瞭然:

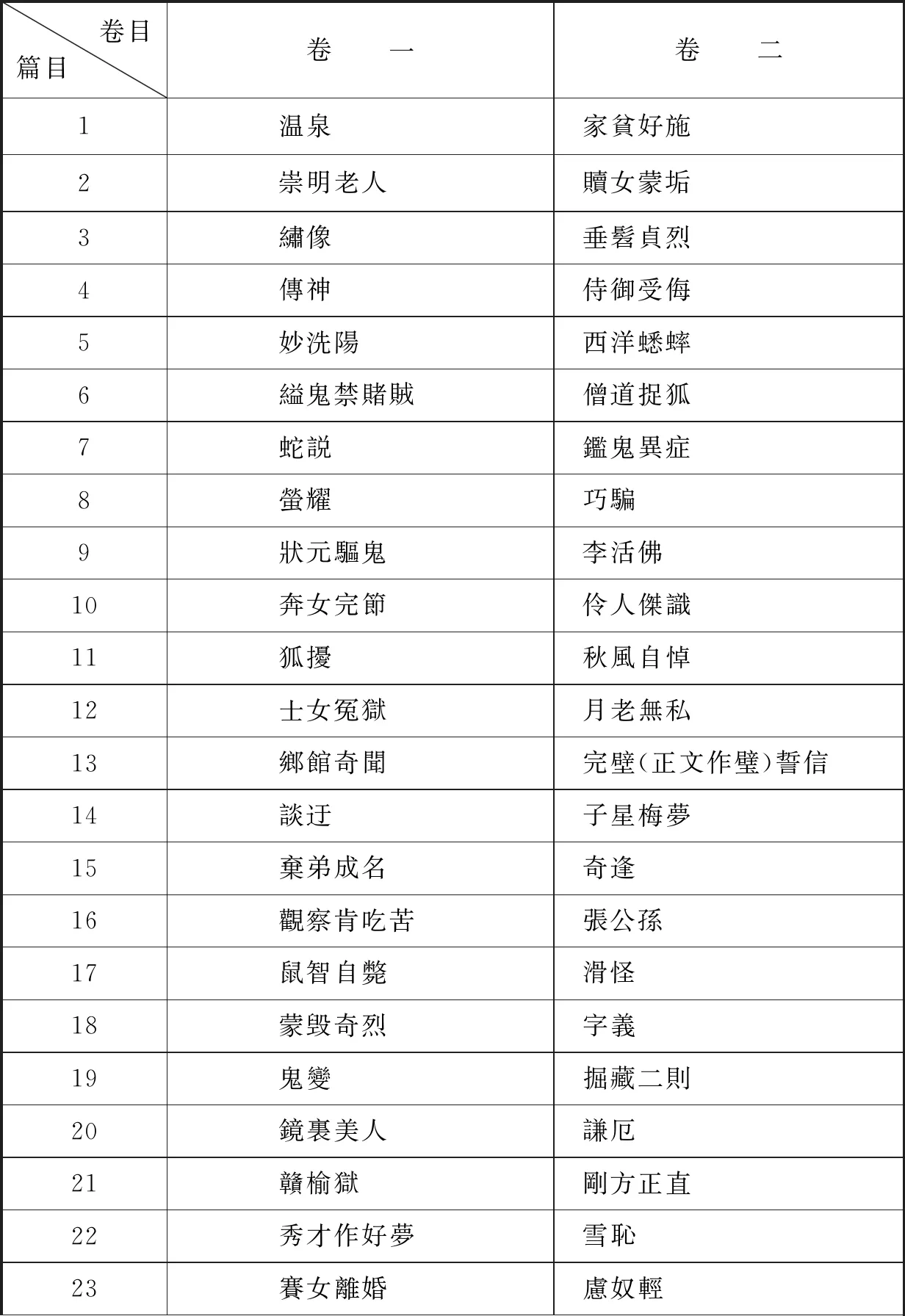

表1 嘉慶原本篇目

上表所列原本八卷,凡七十八則,下表大聲圖書局本《繪圖昔柳摭談》也爲八卷,但篇目減少十則:

表2 大聲圖書局本篇目

最遲出版的大美書局本則僅餘兩卷七十則,目録如下:

表3 大美書局本篇目

此版文後尚有跋文一則,呼應汪氏前序,重申再版《昔柳摭談》以捐貲賑災事,並鳴謝鳩資諸君,謂:“梓華有靈九原之下,其亦當有感於諸君矣,而況悉數充賑,尤出自諸君好善之誠也。傳曰: 行道有福,諸君其庶幾乎?工既竣,因述其大略如此。”(31)汪人驥重輯《昔柳摭談》跋,大美書局本,跋頁1。跋署“民國廿五年六月下浣肄業廣方言館嘉定求壽萱子跋”。

汪氏重輯本除篇目有删減、卷次有調整外,文本內容基本與原本同,只對個别字詞作修改,(32)以《温泉》爲例,原本“命僕沈張欈衣巾隨往”、“茶水清絶”、“堂西偏有池”、“不敢失笑,唯唯而已”,大美書局本分别作“命僕沈張攜衣而隨往”、“茶水清澈”、“堂下偏有池”、“不敢作笑,唯唯而已”,汪氏所謂“爰據臆見,缺者補之,訛者訂之”,竊以爲並不高明。且保留了原本梓華生及其親友的評語、詩詞。

筆者最近在倫敦大學亞非學院(SOAS)古籍特藏室閲讀馬禮遜藏書時意外發現《昔柳摭談》之僞書《剪燈閒話》。此書封面中間爲書名“剪燈閒話”,左側題“翻刻必究”、“隨園主人戲編”,右側署“嘉慶癸酉新刻”、“本衙藏板”。是書每半葉八行,行二十字,卷首有石庵居士題辭:

正容莊語,讀者恐卧,集以雋永,使人意消,不以文爲制,而以文爲戲,晉公亦何規乎?瓌瑋連犿,吾愛其筆。石庵居士題下鈐“劉墉之印”,後署“嘉慶癸酉歲孟春醉經樓主人督刊”。題辭後爲序,序文內容同原本,唯將“梓華生”悉數改爲“隨園主人”,序末亦署“嘉慶壬申八月既望吴嘉德藕汀氏頓首拜書於得真意軒”。

全書凡四卷五十一則,具體篇目如下:

表4 《剪燈閒話》篇目

“隨園”爲清代著名文人袁枚(1716—1797)之號,所著文言小説有《子不語》(後名《新齊諧》)二十四卷及《續子不語》(後名《續新齊諧》)十卷。各種有關袁枚的著録中未曾有過《剪燈閒話》之目。此本序中有“丁卯科奉諱歸里,遇隨園主人於李氏課華廬”云云, 嘉慶丁卯爲1806年,此時袁枚早已仙逝十年。且卷首之石庵居士題辭居然照搬紀昀《灤陽消夏録三卷》抄本(國圖藏)之劉墉跋語,因此《剪燈閒話》顯然爲《昔柳摭談》僞本,通過改换書名及作者,挖改序跋及落款時間等拙劣伎倆作僞牟利,這與清末民初僞稗盛行之風不無關係。

三 《昔柳摭談》的素材來源

摭談,顧名思義爲摭拾異談趣聞。故本書素材來源較廣,大致可分爲兩類。

1. 源自友朋間的談異風氣。自古以來,中國文人便有與三五知己聚而論道、談狐説鬼之風習,故自漢魏以降便有延綿不絶的録異志怪傳統,明清文人亦然。和邦額在《夜譚隨録》序中云:“予今年四十有四矣,未嘗遇怪,而每喜與二三友朋,於酒場茶榻間滅燭譚鬼,坐月説狐,稍涉匪夷,輒爲記載,日久成帙,聊以自娱。昔坡公强人説鬼蚩白,用廣見聞,抑曰譚虚無勝於言時事也。故人不妨妄言,己亦不妨妄聽。夫可妄言也,可妄聽也,而獨不可妄録哉?”(33)和邦額《夜譚隨録》霽園主人自序,上海會文堂印局,1924年,葉1A。袁枚於《新齊諧》中亦稱自己“文史外無以自娱,乃廣采游心駭耳之事,妄言妄聽,記而存之”。(34)袁枚《新齊諧》序,濟南,齊魯書社,1986年。《昔柳摭談》亦爲采摭談資而成,而這些談資除狐怪故事,如“狐擾”、“鬼變”等外,亦采時事異聞,如卷五“伶人傑識”即敍乾隆年間狀元畢沅未發迹時得優伶李桂官資助事。作者在敍事及評點中亦屢次提及其故事之來源,如卷三《海外奇談》起始曰:“丁卯秋九,陰雨連綿。枯坐梓華樓上,奇悶欲絶。適花徑小史冒雨至,謂余曰: 連日不見,有異聞焉,爲君述之。”(35)《昔柳摭談》卷三,葉34A。又《談迂》一則曰:“嘉慶庚申冬,余與金山姚芳潊客西湖。連日大雨,不能出户,晨夕相對,又無一卷書可以自娱。每呼小奚沽酒細酌,搜索舊事之可嗤者,互相談笑。”(36)《昔柳摭談》卷二,葉17A。評點中亦多有提及,如《棄弟成名》評語有云:“此事禾人唐君爲我言之,嘖嘖嘆衛叟不置,余記其事。”(37)《昔柳摭談》卷二,葉23B。

《昔柳摭談》亦多記作者友人的傳奇經歷。如卷一《温泉》、卷二《狐擾》均敍楊馥孫之奇遇。馥孫,號乙雲山人,乾嘉時人,曾於湖北宜城、松滋等地任知縣。(38)參倪文蔚、舒惠《萬城堤志 萬城堤續志》,武漢,湖北教育出版社,2002年,頁87;吕調元等《湖北通志》卷三《建置志六·壇廟四》,武漢,湖北人民出版社,2010年,頁966。錢泰吉《曝書雜記》有記:“姑夫平湖楊乙雲大令名馥孫,晚歲歸田,手鈔宋元明儒書數十種。余每至高齋,輒展閲,惜未録其目。”(39)錢泰吉《曝書雜記》卷中,北京,中華書局,1985年,頁58。而《名花傾國》一則記友人陸西廨風流自喜,“善吟詩,喜卉木”,(40)《昔柳摭談》卷四,葉5A。於沈氏園夜夢棠仙、春風一度事,頗有《遊仙窟》之風致。卷五《李活佛》則敍友人李鱸鄉夜宿滕縣張姓店時失竊,縣令命鎖店主並封其屋以變折,鱸鄉動惻隱之心赦免店家而獲“李活佛”之名,作者評曰:“以三百金市活佛之名,大得便宜。彼計核責錢叨貪而來伐檀譏者,那得解此。”(41)《昔柳摭談》卷五,葉25B。

2. 采自同邑前輩或友人筆記。《昔柳摭談》中有多篇采自前輩文集,如《狀元居心異》寫康熙庚戌科狀元蔡啓僔發迹前受親友家僕冷遇事,此事可見於《柳崖外編》等書;另如《崇明老人》源自康熙間著名理學家陸隴其《三魚堂集》“崇明老人記”等等,(42)陸隴其(1630—1692),平湖人,康熙九年(1670)進士,歷官江南嘉定、直隸靈壽知縣、四川道監察御史等,時稱循吏。清代著名理學家,有《困勉録》、《讀禮志疑》、《三魚堂文集》等傳世。陸隴其《崇明老人記》,參見朱壬林《當湖文繫初編》卷一四,光緒己丑刻本,葉19B—20A。對此平步青已多有提及。平氏因爲發現《昔柳摭談》有多則與胡薏園《耳諧》相同,因而懷疑《昔柳摭談》作者爲胡氏,此書爲《耳諧》之張冠李戴。細讀文本,即可得悉胡薏園爲梓華生同邑前輩。《昔柳摭談》卷七《謙厄》敍述同邑胡薏園爲岳家上壽,鄉間虚禮客套使人不胜其煩事。《昔柳摭談》卷八《竹觀音》又敍邑中竹工李某以箍桶爲業,某日剖竹得一物,狀如觀音,“遐邇喧傳大士下降,焚檀爇蠟無虚日”,“里中胡秀才薏園做駢體疏文一首,持香頂禮。其文曰……疏乍脱稿,好事者已爭相傳寫”。(43)《昔柳摭談》卷八,葉23A。作者評中有“竹觀音現相,余時未及十齡”云云,(44)《昔柳摭談》卷八,葉24A。説明作者當時尚是未滿十歲之幼童,而胡薏園已是滿腹經綸之秀才,故胡氏《耳諧》必定早於馮氏《昔柳摭談》,並成爲後者重要的素材源,而胡氏《耳諧》亦有多篇取材自前人筆記。明清間人版本意識尚不强烈,因而對文人筆記相互傳抄引用不以爲怪。梓華生亦不諱言其沿用前輩或同人筆記之事實,卷七《花二郎》評注云:

梓華生曰: 天下有如是之契情男女乎?此事曾見於胡薏園未刻之《耳諧》卷中,今已不能記其全篇,姑憶所紀之大概,以足成之。(45)《昔柳摭談》卷七,葉10A。

可見作者讀過胡氏《耳諧》,並根據記憶重寫了其中的部分篇目。另如《緑衣女郎》一則,采自作者研友陸西廨之《西廨雜記》。《緑衣女郎》評語曰:

曾見《西廨雜記》中有此傳稿,并有題詩云:“緑衣衫子可憐人,占斷鶯湖一片春。惆悵夢魂飛不到,三生何處證前因?”“巫山巫峽氣蒼涼,莫雨朝雲欲斷腸。佩飾玉鸞如在目,不堪回首楚襄王。”或曰,此楊蘋香事,托名柳生而西廨傳之者,滯哉斯言也。姑點竄以存之。(46)《昔柳摭談》卷二,葉35B。

又如卷七《雪恥》一則,首句即點明此故事來源:“《思孝録》中載晉陵張翁販青果一則,以爲爲人子者奮勉。余於良鄉道上,晤武孝廉萬爾濤,亦晉陵人,詳言其事云……”(47)《昔柳摭談》卷七,葉20A。因而在某種程度上,《昔柳摭談》是集體創作,作者並非梓華生一人,其前輩或友人如胡薏園、陸西廨、李鱸鄉等,或提供素材,或參與評點,或成爲故事主角。《昔柳摭談》中多有西廨主人評,如卷四《扶乩》西廨評曰:“廣姬妾,比頑童,日夜齋而不戒;刊經典,建廟塔,黄白張而復羅。滿口元微,一腔齷齪;僊風俗骨,佛面機心。兜率宫中果有若輩否?阿鼻地下豈乏斯人哉?”(48)《昔柳摭談》卷四,葉12B—13A。此外卷六《奇逢》、卷七《月照妻臀》都有陸氏評點。梓華生只創作了《昔柳摭談》的部分篇目,其更大的貢獻在於遴選、輯録並付梓該書。

儘管魯迅誤斷了《昔柳摭談》之作者,但他對此書“志異”、“不脱《聊齋》窠臼”的評判是恰如其分的。且《昔柳摭談》除志異外,多録艷冶之篇,對此作者亦有自悔之意,他在《碧窗女史》評點中曰:“余謂有才若此,則梓華之筆墨有光也。恨余摭談太雜,艷冶居其半,恐使紀阿男爲伯紫之妹,與莫愁、桃葉並稱。世有知者,其謂之何?”(49)《昔柳摭談》卷四,葉31B。但此書仍有其長處,文筆古雅簡淨,敍人狀物淋灕畢肖,對世態炎涼、人情冷暖則多有深刻揭露,處處寄寓着作者懷才不遇的牢騷之氣,因而有人謂此書“讀之如入山陰道上,令人應接不暇,真近今罕見之作,而有目共賞者也”,(50)汪人驥重輯《昔柳摭談》跋,大美書局本,跋頁1。筆者認爲此洵的評也。