從敦煌本《文選》殘卷看李善注底本的“舊注”

2019-11-26王德華葛亞傑

王德華 葛亞傑

提要: 李善注《文選》版本研究是“選學”研究的重點之一,但是長期以來,人們對《文選》李善注與“舊注”之間的關係卻很少措意,一般認爲李善《文選》“舊注”爲李善援引或節引。敦煌本《文選》以其分明的體例,區分了李善注與“舊注”,説明李善注底本一些文章原有“舊注”的事實。敦煌本《文選》保存的李善注釋體例,在刻本中卻變得“漫無界限”。李善《文選》注底本一些篇章有“舊注”的事實被掩蓋,這與李善自敍其注釋體例的被忽視、刻本的訛亂及敦煌本《文選》長久湮没密切相關。

關鍵詞: 敦煌本 文選 李善注 舊注

對於《文選》研究者來説,人們據以研究的版本大都是南宋淳熙八年(1181)的尤袤刻本或是在此基礎上進一步勘刻的胡克家本(下簡稱胡刻本)。雖然因敦煌《文選》殘卷的發現及日本《文選集注》的引進,學界在《文選》版本研究上又有了新的進展;但是人們對李善注與《文選》原有的“舊注”之間的關係似很少措意。饒宗頤先生編《敦煌吐魯番本文選》,(1)饒宗頤編《敦煌吐魯番本文選》,北京,中華書局,2000年。其中明確標有李善注的爲法藏P.2528張平子《西京賦》,法藏P.2527東方曼倩《答客難》及楊子雲《解嘲》一首。另外,俄藏L.1452,此有束廣微《補亡詩六首》(僅存第六首,起自“明明后辟”句)、謝靈運《述祖德詩二首》五言、韋孟《諷諫一首四言并序》、張茂先《勵志詩一首》四言、曹子建《上責躬應詔詩表》(殘,止於“馳心輦轂”句),皆非李善注。今據此本,對李善注底本一些篇章原有“舊注”的體例作一初步的探討,以就正于方家。

一

在李善注本中,李善之前的“舊注”有兩種情況,一是一篇作品爲一人注者,二是一篇作品爲多人所注,後又有人加以彙注,名爲“集注”者。李善對這兩種情況都有交待。《西京賦》薛綜注是《文選》中首次出現的爲一人所注的“舊注”,李善於薛綜下自敍其體例云:“舊注是者,因而留之,並於篇首題其姓名,其有乖繆,臣乃具釋,並稱臣善以别之,他皆類此。”(2)《文選》,胡克家校刻本,北京,中華書局,1977年,頁36。文中簡稱“胡刻本”。《甘泉賦》爲《文選》“舊注”中第一次出現“集注”的文章,故李善在《甘泉賦》楊子雲下又重新加以説明自己的注釋體例:“然舊有集注者,並篇内具列其姓名,亦稱臣善以相别,佗皆類此。”(3)《文選》,胡克家校刻本,頁111。一人注之“舊注”,李善注本在篇名下均有標識;多人注者,没有標識,爲了便於説明問題,本文暫標以“集注”。以胡刻本來看,約有以下諸篇:

卷二張平子《西京賦》,薛綜注。

卷三張平子《東都賦》,薛綜注。

卷四左太沖《三都賦序一首》,劉淵林注。

卷四左太沖《蜀都賦一首》、卷五左太沖《吴都賦一首》、卷六左太沖《魏都賦一首》。(按,胡刻本卷四《三都賦序一首》、《蜀都賦一首》,卷五《吴都賦一首》,卷六《魏都賦一首》,注中均有“善曰”隔開“舊注”與李善自注。胡刻本於《三都賦序一首》後有“劉淵林注”,又云:“三都賦成,張載爲注魏都,劉逵爲注吴蜀。自是之後,漸行於俗也。”據此按語,以上四篇《魏都賦一首》中“舊注”應屬張載注,但《魏都賦一首》篇下並無“張載注”之標識。所以此篇“舊注”是劉淵林注還是張載注,也就不明。又,《文選集注》《三都賦序》篇名下,有《集注》作者按語:“陸善經曰: 舊有綦毋邃注。”而《集注》的底本爲李善注,此篇在“李善曰”之前的“舊注”正標爲“綦毋邃”,而在胡刻本中全都誤爲“劉淵林”注。據此,《三都賦序一首》“舊注”就爲綦毋遂,《魏都賦一首》的“舊注”很可能是張載注而誤爲劉淵林注。)

卷七楊子雲《甘泉賦》并序,集注。

卷七潘安仁《藉田賦》,舊注未取。

卷七司馬長卿《子虚賦》,郭璞注。

卷八司馬長卿《上林賦》,郭璞注。

卷八楊子雲《羽獵賦》,集注。

卷九楊子雲《長楊賦》并序,集注。

卷九潘安仁《射雉賦》,徐爰注。

卷一〇潘安仁《西征賦》,有舊注未取,見《射雉賦》注。

卷一一王文考《魯靈光殿賦》并序,張載注。

卷一三賈誼《鵩鳥賦》,集注。

卷一四班孟堅《幽通賦》,集注。

卷一五張平子《思玄賦》,舊注。

卷一九韋孟《諷諫詩》,集注。

卷二三阮嗣宗《咏懷詩》,顔延年、沈約等注。

卷三二屈平《離騷經一首》《九歌四首》,王逸注。

卷三三屈平《九歌三首》《九章一首》《卜居一首》《漁父一首》、宋玉《九辯五首》《招魂一首》、劉安《招隱士一首》,王逸注。

卷三五漢武帝《詔一首》《賢良詔一首》,集注。

卷三九鄒陽《上書吴王》《獄中上書自明》,集注。

卷三九司馬長卿《上疏諫獵》,集注。

卷三九枚叔《奏書諫吴王濞》《重諫吴王濞》,集注。

卷四四司馬長卿《喻巴蜀檄》《難蜀父老》,集注。

卷四五東方曼倩《答客難》,集注。

卷四五楊子雲《解嘲》,集注。

卷四五班孟堅《答賓戲》,集注。

卷四五卜子夏《毛詩序》, 鄭氏箋。

卷四七王子淵《聖主得賢臣頌》,集注。

卷四七楊子雲《趙充國頌》,集注。

卷四八司馬長卿《封禪文》,集注。

卷四八班孟堅《典引》,蔡邕注。

卷五一賈誼《過秦論》,集注。

卷五一東方曼倩《非有先生論》,集注。

卷五二班叔皮《王命論》,集注。

卷五六陸士衡《演連珠》五十首,劉孝標注。

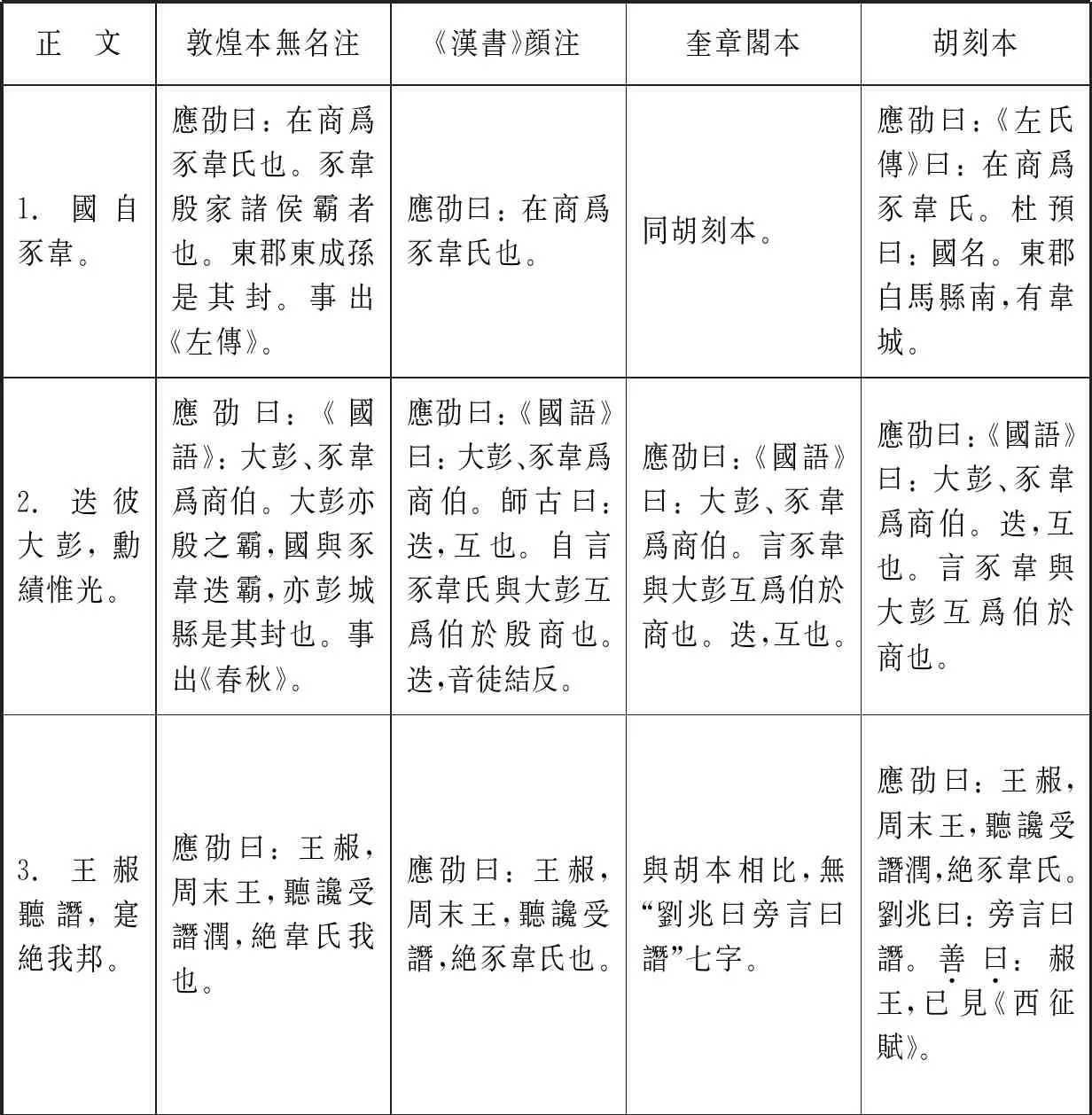

從以上所列諸篇來看,李善注本一些篇章有“舊注”應是一個較爲普遍的現象。所幸的是,李善所説的“舊注”兩種方式在敦煌《文選》殘卷中得以保存;將敦煌本與胡刻本相較,敦煌本的體例與李善自述的體例更爲吻合。如法藏P.2528張平子《西京賦》保存了一人注之“舊注”,我們試以表1,列舉以下數條來説明:

表1 張平子《西京賦》敦煌本注與胡刻本注對照表

敦煌本在薛綜注與自注之間,李善用“臣善曰”三字以别之,而胡刻本中只有“善曰”二字。 雖然兩本注釋有些差異,但是總體上説來,敦煌本與胡本均保存着“舊注”與“李善注”二者可以明晰區分的體例。如第1句中的注屬薛綜“舊注”,第2句屬李善自注,第3句“臣善曰”或“善曰”前屬薛綜“舊注”,後屬李善“自注”。像薛綜這樣的一人“舊注”,雖説胡刻本將敦煌本的“臣善曰”三字改爲“善曰”,但李善注前有“薛注”的注釋體例還是非常明顯的。

李善底本的另一種“舊注”形式,即集衆家之注的,一是由於不知集注者爲誰,二是因刻本的訛亂,李善注底本有“舊注”的特徵變得隱晦。敦煌本《答客難》、《解嘲》爲李善注本,其所保留的“舊注”的集注性質,極爲可貴。敦煌本《答客難》、《解嘲》於“臣善曰”之前,並有服虔等人注,與李善自述其注例相符,以“臣善曰”三字以别之,而與胡刻本相校,“臣善曰”三字(或“善曰”二字)則無。如《答客難》“此士所以日夜孳孳敏行而不敢怠也”句注,敦煌本爲:“臣善曰: 孟子曰: 雞鳴而起,孳孳爲善,舜之徒也。”胡刻本則無“臣善曰”三字。據表1可知,敦煌本中的“臣善曰”三字,不能因爲此句全是李善注而被視爲可有可無的,因爲一些句子李善無注,完全是前有“舊注”,這樣,敦煌本注中就無“臣善曰”三字,表明此句是舊有“集注”。如《解嘲》“孟軻雖連蹇猶爲万乘師”句注,敦煌本爲:“蘇林曰: 連蹇,言語不便利也。”很明顯地將舊注與李善自注區别開來,與李善自述的自注體例也一致。而胡刻本由於“臣善曰”三字的全無,使得李善自注與舊注的區分不明。又如,《解嘲》“故士或自盛以橐或鑿壞以遁”句注,敦煌本爲:“服虔曰: 范睢入秦,藏於橐中。臣善曰: 《史記》曰: ……”而胡刻本中無“臣善曰”三字,不僅混淆了舊注與李善自注,而且統觀全篇又將服虔注與所引《史記》全都看作是李善注引。所以王重民先生説:“今本除明言用舊注之數篇,尚存‘善曰’,然已删去‘臣’字,餘悉删之,有時并其所引《漢書注》之‘臣瓚曰’之‘臣’字亦删之。(見《西京賦》度曲未終注。)他篇採用舊注者亦不少,即如《答客難》、《解嘲》諸篇,多採《漢書》舊注,故凡崇賢自注,皆稱名别之,今本則漫無界限。”(4)王重民《敦煌古籍敍録》,北京,中華書局,1979年,頁312。可見,敦煌本所保存的李善注釋體例是“漫無界限”的胡刻本所無法明證的。

二

在弄清了“臣善曰”三字所具有的區别李善自注與“舊注”之間的標識作用之後,我們尚要進一步探究的是這些“舊注”是李善援引的還是李善所用《文選》底本就有的。

《隋書》卷三五《經籍志》著録:

《雜賦注本》三卷。(梁有郭璞注《子虚上林賦》一卷,薛綜注張衡《二京賦》二卷,晁矯注《二京賦》一卷,傅巽注《二京賦》二卷,張載及晉侍中劉逵、晉懷令衛瓘注左思《三都賦》三卷,綦毋邃注《三都賦》三卷,項氏注《幽通賦》,蕭廣濟注木玄虚《海賦》一卷,徐爰注《射雉賦》一卷,亡。)

梁有班固《典引》一卷,蔡邕注,亡。(5)《隋書》,卷三五,北京,中華書局,1973年,頁1083,1087。

而以上《隋志》所著録的在梁代業已亡佚的單篇之注尚存于《文選》李善注本中。如以上所列:

卷二張平子《西京賦一首》,薛綜注。

卷三張平子《東京賦》,薛綜注。

卷四左太沖《三都賦序一首》,劉淵林注。

卷七司馬長卿《子虚賦一首》,郭璞注。

卷八司馬長卿《上林賦一首》,郭璞注。

卷九潘安仁《射雉賦》,徐爰注。

卷四八班孟堅《典引 一首》,蔡邕注。

由此可知,在梁代業已亡佚而存于李善注本中的以上“舊注”,李善是無法再睹其舊容並首次加以援引的,這就説明了李善本中的“舊注”非出於李善注引而是李善注底本就有的,這也是李善兩次交待自己注例時所説的“舊注是者”“舊有集注者”的真實含義。又,李善對這些“舊注”的去取態度也非常明確,如卷七潘安仁《藉田賦一首》,李善在潘安仁下注云:“《藉田》《西征》咸有舊注,以其釋文膚淺,引證疏略,故並不取焉。”(6)《文選》,胡克家校刻本,頁115。與李善在薛綜注及楊子雲下所交待的注釋體例參看,如果“舊注”是李善首次援引,取舊注固須説明,那麽不取舊注本無須贅繁,而李善對“舊注”或取或去,去取之間,都有交待。又,卷一五張平子《思玄賦一首》,標爲“舊注”。李善在“舊注”下注云:“善曰: 未詳注者姓名。摯虞《流别》題云衡注,詳其義訓,甚多疏略,而注又稱‘愚以爲’,疑非衡明矣。但行來既久,故不去。”(7)《文選》,胡克家校刻本,頁213。又,《胡氏考異》卷三云: 袁本、茶陵本“舊”上有“張平子”三字。案: 有者是也。此每篇下所標作人姓名。但是從李善按語及他所引摯虞《流别》云是衡注,恐原本無“張平子”三字。此三字袁本、茶陵本因作者是張平子而誤。如果是張平子注,便題張平子注便可,何必言“張平子舊注”,他篇皆某某注而未言某某舊注的。李善這條注解説明李善對一些舊注的態度是: 雖多疏略,但因其行來既久,故不删去。所以,將李善自述體例與《隋書·經籍志》兩相結合,可以説明李善所取“舊注”並非出自李善援引,而是李善注底本一些篇章是有“舊注”的。因而,筆者以爲李善之所以用“臣善曰”以别“舊注”與“自注”,並非簡單的指“舊注”是引自他人,而是標識出李善所用的底本是有“舊注”的底本,李善在此基礎上復又作注,爲了以示區别,故以“臣善曰”加以標識。

一人注之“舊注”我們可以通過《隋志》的著録來判斷這些“舊注”應屬李善注底本原有的;那麽,屬於“集注”的舊注是李善首次集注呢,還是李善注底本原有的呢?上文所引李善在《甘泉賦》楊子雲下注云:“然舊有集注者,並篇内具列其姓名,亦稱臣善以相别,佗皆類此。”既然“集注”是“舊有”的,那麽,此“集注”肯定不是李善首次徵引諸家之説當無疑。而且我們從敦煌本中“臣善曰”前的一些“舊注”在《隋志》中已不見著録的像如淳、臣瓚等人的注來看,這些集注也不應是李善首次一一徵引。那麽,這些“集注”會不會是李善徵引前代某位《漢書》注家的集注本呢?如果李善稱引,則他當會明白其出自哪位注家,如晉灼、姚察,或與李善同時代的顔師古《漢書》注,可自標爲某某集注或集解,所以這“舊有集注者”也不當是李善首次稱引的“集注”,而只能是李善注底本就有的“集注”。從現存的唐寫本(包括日本《文選集注》)李善注本的集注所徵引的情況來看,最遲的是在晉代,如晉灼注、臣瓚注。而我們從《文選集注》中所録的公孫羅的《鈔》來看,雖然公孫羅稍後於李善,但他的《鈔》屢引“察曰”,正如研究者所指出的,“察”就是指陳代姚察。《隋志》載姚察有《漢書訓纂》及《漢書集解》。唐寫本李善自注前的“集注”中並不見有姚察注,可見,“集注”者是陳代以前的。從這一角度推論,此“集注”最大的可能就是蕭統編撰《文選》時,把一些文章有集注的也一併録入,以便參閲。由於公孫羅與李善的注釋體例的不同,故李善嚴格地保持了《文選》原録舊有“集注”的面貌。

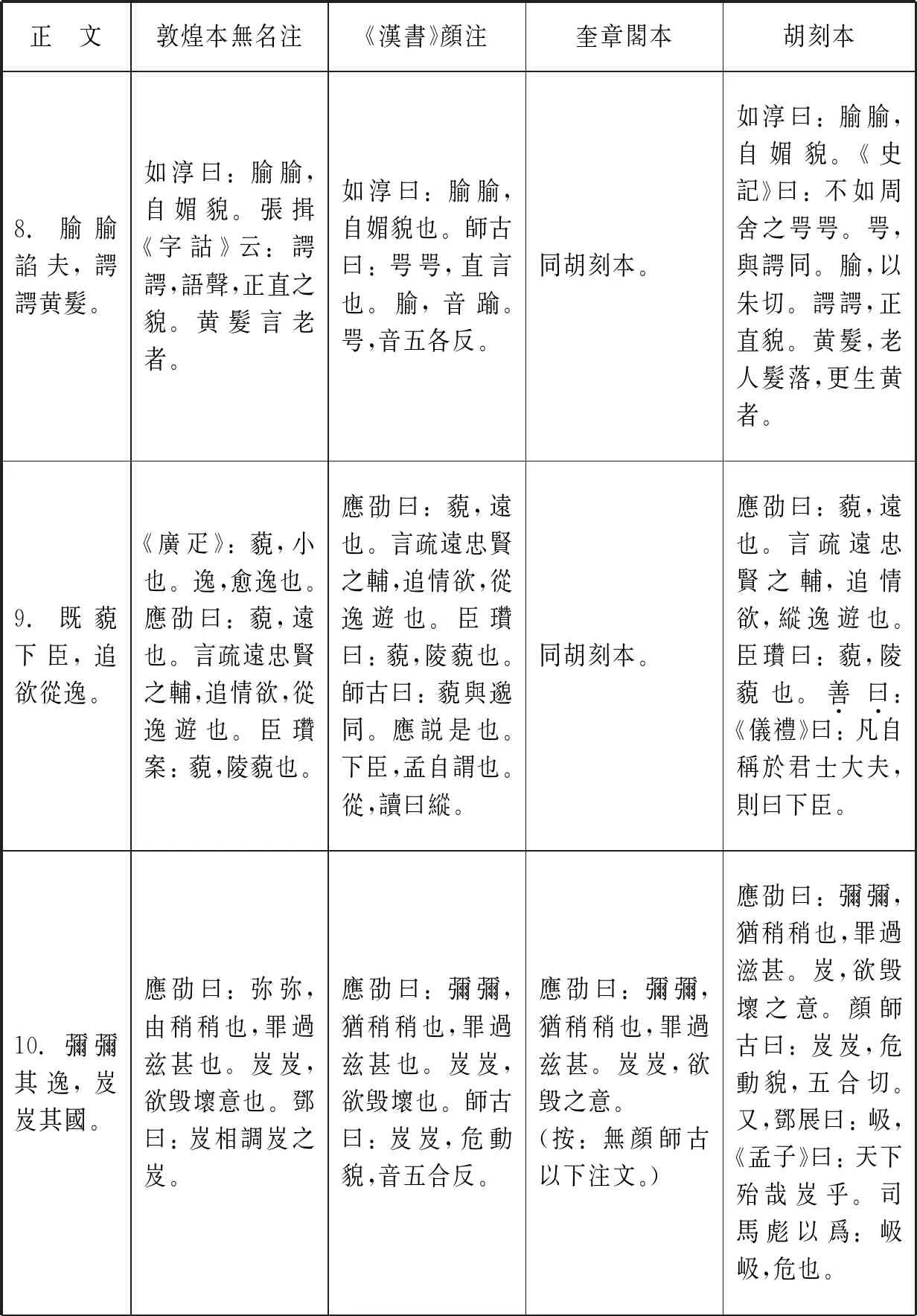

我們若將敦煌本李善注與顔師古《漢書》注相較,也可看出李善本中的“舊注”非李善稱引,而是李善注底本就有的,刻本卻變得“漫無邊界”。現將揚雄《解嘲》敦煌本注、《漢書》顔師古注及胡刻本注列表2如下:

表2 揚雄《解嘲》敦煌本注、顔師古《漢書》注及胡刻本注對照表

(續表)

(續表)

(續表)

(續表)

首先,表2所列各條,我們可以發現李善注本中的“集注”與顔師古注中所引的《漢書》舊注頗不同,這種不同一方面表現在所注的文字上,如第1、2、4句;一方面是所引出處不同,如表2中只有第5句兩本舊注相同,其他如第3、6、7、13句注,李善注本有“服虔”等舊注,而顔注則無;第9、14、15、16句顔注有舊注,而李善本則無;第8、10、11、12句兩本舊注不同。顔師古《漢書》注,在當時就産生了很大影響,《文選集注》中公孫羅《鈔》就屢引顔注。李善本中的“集注”與顔注的不同,都可以看出敦煌李善注本的“集注”未參照顔師古注。

但是李善的“自注”卻參照了顔注中的舊注。如第15句注,敦煌本“集注”中無注,只有李善的自注。而顔注本卻有應劭注。李善對“二老”的詳釋,可以看作是對應劭注的進一步解釋。如果敦煌本“集注”屬於李善注引,他完全可據顔注將應劭注引入,再以“臣善曰”加以具體闡釋,但是敦煌本中只以“臣善曰”開頭釋“二老”的含義。

又第14句注,敦煌本無“集注”,只有李善自注。而顔師古《漢書》注引應劭曰:“乘雁,四雁也。”應劭以“四”釋“乘”,而李善引《方言》曰:“飛鳥曰雙,雁曰乘雁。”兩句相對,將“乘”仍理解爲雙。李善釋乘爲雙,也有所據。《周禮·秋官·掌客》:“上公……乘禽日七十雙。”鄭玄注曰:“乘禽,乘行羣處之禽。謂雉雁之屬,於禮以雙爲數。”(8)《周禮注疏》,《十三經注疏》本,北京,中華書局,1980年,頁900—901。如果説李善參照了《漢書》顔注,但是他在取義上有自己的取捨。值得注意的是,胡刻本卻依顔注本將“雁曰乘雁”改爲“四雁曰乘”,與應劭注相同了。

又第16句注,敦煌本無“集注”,只有李善自注。按,據胡刻本,鄒陽《獄中上書自明》“范睢摺脅折齒於魏,卒爲應侯”句全爲李善注,最後李善引《廣雅》曰:“摺,折也,力合切。”晉灼曾著《漢書集解》,晉灼對“摺”的釋義,即“摺,古拉字也。力答反”,在鄒陽文中各本皆無。這一句晉灼注在“臣善曰”後,應出自李善的注引,而顔注正有這一條注,也可看出李善參照了顔師古所引的舊注,但是非底本“集注”所有,所以李善參照了顔師古所引舊注,但又在“臣善曰”之後,是李善自己的援引。

以上三例李善注參照了顔師古所引“舊注”,對應劭注或取或捨,均未稱引;對晉灼注稱引又置“臣善曰”之後,這些都説明了敦煌本李善注嚴格地遵守了李善自述的體例,也説明了李善注本中的“集注”,非李善注引,而是底本就有的“舊注”。而李善的這種注釋體例在刻本中卻變得極爲混亂。胡刻本中其他篇中也多有引“顔師古曰”或者“師古曰”的(詳後有注例),胡克家《考異》認爲,“以《長楊賦》注證之,善自稱顔監。今他篇作顔師古者,經後人改之”,而作師古,“益誤中之誤矣”。(9)胡克家《文選考異》卷八,見李善注《文選》,北京,中華書局,1977年,頁955。認爲李善尊崇顔師古,故徵引其注,稱其爲“顔監”。筆者以爲從稱呼上定哪一條爲李善注引哪一條是經後人改動,尚不是問題的關鍵。李善可以用“顔監”表示對顔師古的尊敬,但這並不是李善的專利,改動者也可尊稱“顔監”的。問題在于李善完全有可能注引顔注,但是按照李善注例,其稱“顔監”,必在“善曰”之後,如果在“善曰”之前,是否爲李善稱引,則應細察。李善對顔注的參照,一方面當然直接體現在直引“顔監曰”如何,另一方面,還表現在李善對顔注所引舊注的參照上。從以上分析,我們可以看出李善即使參照了顔注中的“舊注”,也嚴格地遵守了自述的注釋體例。

三

敦煌本俄藏L.1452,此有束廣微《補亡詩六首》(僅存第六首,起自“明明后辟”句)、謝靈運《述祖德詩二首》五言、韋孟《諷諫一首四言并序》、張茂先《勵志詩一首》四言、曹子建《上責躬應詔詩表》(殘,止於“馳心輦轂”句),均有注。與今李善注及五臣注相較,非六家注。日本狩野直喜先生有《唐鈔〈文選〉殘篇跋》(載《支那學》第五卷)記其内容,認爲不知注家何人,而頗與李善、五臣相類,書則寫於唐玄宗前。疑亦李善注旋被傳寫之本。(10)見屈守元《昭明文選雜述及選講》,天津古籍出版社,1988年,頁34。傅剛先生據此本“民”字俱缺筆,而“治”“照”“隆”“基”等不缺筆,推斷此本出於太宗朝,屬早于李善注的注本。因而,此本不是李善注本旋被後人傳抄者,而是李善參考了這一注本。(11)傅剛《文選版本研究》,北京大學出版社,2000年,頁274—287。那麽,李善注與此敦煌本注之間的關係究竟如何?除了一本參照另一本之説外,是否存在着兩本共同參照了一種底本的可能?

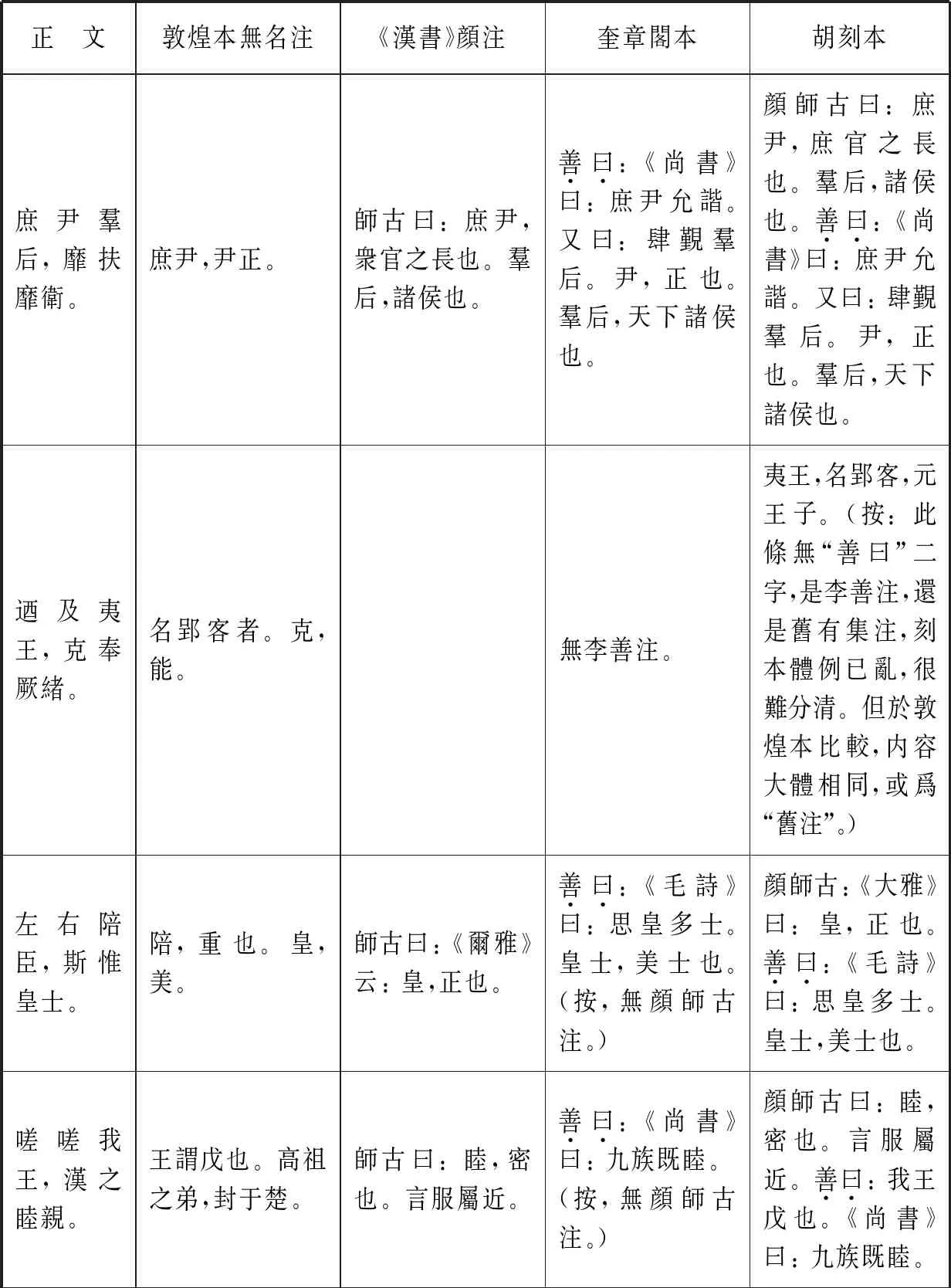

首先,我們必須説明的是,不論我們得出何種結論,我們據以比較的李善注本是刻本,而刻本李善注有“舊注”的面貌已變得不清。因此,在探討兩本誰參考了誰之前,我們須明確的是從胡刻本來看,《諷諫詩》有“善曰”二字將“舊注”與李善注隔開,因此,李善注此詩應是有“舊注”作爲底本的。奎章閣本因是較早的六家本,以五臣注在前,故奎章閣本李善注本中的“舊注”往往與五臣注連在一起,使得李善本“舊注”的面貌不清。但是從奎章閣本將五臣注與李善注本的“舊注”相連,也可見出奎章閣的合注者也認爲,李善注本中的“舊注”非李善援引的。從胡刻本來看,有數條“善曰”之前有注的,我們現將韋孟《諷諫詩》諸本之注數條以表3形式列於下:

表3 韋孟《諷諫詩》敦煌本無名注、《漢書》顔注、奎章閣本及胡刻本注對照表

(續表)

(續表)

(續表)

如若從敦煌本注早于李善注本來看,據表3我們當然可以斷定李善注本參照了敦煌本注。但是統觀李善注本的體例,胡刻本中“善曰”之前的“舊注”應屬於底本原有的,(12)表2所列李善注本中“舊注”具有“集注”性質的,多與顔注不合,而此篇三本所引大抵相同;敦煌本注出自顔注前,據此,刻本李善注所引也不應看作是取自顔注。又,胡刻本中多稱引顔師古曰,上文已有論及爲後人據顔注增補,故奎章閣本俱無。這些都可以幫助我們在使用胡刻本時,對李善注的“舊注”的認識,一方面我們可以依據李善的自述體例把它看作是底本就有的,另一方面,我們可以排除胡刻本中所引顔師古注,均非李善注本所有。在界定了這一性質之後,我們倒可以認爲敦煌本注其實參照了《文選》原有的底本注,也就是説,兩本有共同的底本。表3中1、2、3、4、5、8、9、10句注非常明顯地可以説明這一點。表3中6、7、11三句,從敦煌本注釋義來看,與李善本所引“舊注”義同,但敦煌本注没有引出“舊注”的姓名,統觀諸例,應是敦煌本略而李善注本保留了“舊注”。除了以上這些明確標有“舊注”的句外,還有一些句子,李善的注略同于敦煌本注,如表4:

表4 韋孟《諷諫詩》敦煌本無名注、《漢書》顔師古注、奎章閣本及胡刻本注對照表

(續表)

表4中李善注義同于敦煌本諸例,這種現象在謝靈運《述祖德詩》、張華《勵志詩》、曹植《上責躬應詔詩表》中都有表現;(13)具體參見傅剛《俄藏敦煌寫本ф242號〈文選注〉發覆》,《文選版本研究》,頁281—287。如果認爲敦煌本注早于李善注本,我們也可視作是李善參考了敦煌本注。但是更值得我們注意的是,李善雖參考了敦煌本注,因屬於自己的參考,所以直以“善曰”標識,這樣反而有助於我們認識李善注本的“舊注”是底本就有的、非李善注引的性質。再者,我們也不能完全排除表4李善自注與敦煌本注義相似之處,是有共同底本所致。因爲我們據以對照的李善注本是“舊注”與李善自注已“漫無界限”的刻本,由於刻本李善“舊注”與“自注”已相當混亂,故未能完全分清李善注與“舊注”之間的關係,那麽,李善注與敦煌本注義相同之處或出於共同的底本,也未可知。正如傅剛先生指出的,敦煌本的某些注文也與五臣注有相似之處,這相似之處除了傅先生所説的是五臣參照了敦煌本注之外,是否也可説明五臣注就參照了蕭統《文選》的底本注。我們習慣了將敦煌注本、李善注本、五臣注本作綫性比較,因而在判斷敦煌本注與李善注及五臣注的關係時,或認爲敦煌本早於六家注,六家皆受其影響;或認爲李善注本早于敦煌注本,敦煌注本受到李善注本影響,是李善注形成之後旋被傳鈔者之本。如果我們能認清蕭統《文選》的某些篇章是有注之本,我們倒可以認爲這三家注所參照的是有共同“舊注”底本,並形成了各自不同的注釋内容,而蕭統《文選》有注的原貌卻在李善注本中部分得以保存。

四

最後,我們還想説明一點的就是,敦煌《文選》殘卷存在一種現象,即李善注文與正文的用字不相一致之處。如法藏P.2528張平子《西京賦》殘卷,末有“永隆年二月十九弘濟寺寫”一行。永隆爲高宗年號,永隆二年,即西元680年,上距李善顯慶三年九月成《文選》上表(西元658年)有22年,下距李善卒尚有9年,因此,永隆本《西京賦》被稱作“此亦李注未經竄亂之本也”。(14)王重民《敦煌古籍敍録》,頁314。但據傅剛先生研究,永隆鈔本並非全出自李善注本,因爲他認爲“判斷永隆本是不是李善本,一個最基本的依據是該本的正文和注文必須一致,但永隆本並非如此,它的李善注文常常和正文相左”。(15)傅剛《文選版本研究》,頁242。傅先生詳加比勘,主要以十三個例證證明永隆本用的是薛綜底本,(16)按: 傅先生的十三例不包括表5中的第13例,13例爲本文所加。傅先生原表中有“獵昆駼”一例,據核,李善于“昆”字無注,而傅先生引善注爲“鯤”,今删。如表5:

表5 敦煌永隆本正文與薛綜注、李善注異文表

以上13例,除“增蟬蜎以此豸”句,薛注與善注與正文都有異文外,薛注與正文相合,而善注全異,似能證明永隆本用的是薛注底本。但是傅先生也發現並非永隆本的全部薛注都與正文相合,其中最爲明顯者就有四例,如:“累層構而遂躋”的“躋”,薛注作“隮”;“駢田偪庂”的“偪庂”,薛注作“偪側”;“發引龢”的“龢”,薛注作“和”;“衡陿鷰濯”的“鷰” ,薛注作“燕”。

這種不同,傅先生認爲是寺僧抄時正文據李善本校改,所以傅剛先生判斷云: 寺僧抄寫永隆本時“同時握有薛綜本和李善本兩種底本”。(17)傅剛《文選版本研究》,頁244。傅先生的這一比勘,無疑將問題引向深入。但是寺僧如李善一樣不可能看到已亡佚的薛綜單注本,那麽,不論是寺僧還是李善他們所據的或所援引的薛注,只能是《文選》原本就有的。永隆本主要以薛注本爲底本,這也應是李善的底本。又,永隆本“摣?樋4,?儑窳狻”句注可以幫助我們判斷李善注是以薛注爲底本的。永隆本注爲:“?樋4,獸身人面身有毛,披髮,迅走,食人。蝟,其毛如刾矣。窳,窫窳也,類貙,虎爪,亦食人。狻,狻猊也,一曰師子。摣、?儑,皆謂撠撮之。臣善曰: 摣,莊加反;?樋4,房沸反;,音謂;?儑,側倚反;窳,音庾;狻,音酸;猊,五兮反。”“猊”字正文中並没有,而是出現在薛綜注中,如果永隆本爲寺僧合成,李善注並不以薛注爲底本,如何解釋句中“猊”字是對薛注的解釋?我們是否可以認爲,即使永隆本爲寺僧合成,其所用李善注本也是有薛注作爲底本的。

再者,這種正文與注文不一致的現象,敦煌本《文選》其他篇章中也有存在,如屬李善注的《答客難》、《解嘲》就有四例,如表6:

表6 敦煌本《答客難》《解嘲》正文與舊注、李善注異文表

這種不一致,我們很難説也是寺僧或後人抄時依據兩本所致。又,非李善注本的俄藏L.1452也有正文與注文不一致的地方,如謝靈運《述祖德詩一首》、韋孟《諷諫詩》就有三例:

表7 謝靈運《述祖德詩一首》、韋孟《諷諫詩》正文與注文異文表

以上兩篇非李善注本,不存在持兩本抄寫的情況,但也有正文與注文不一致之處。就是李善注的刻本有時也不盡然,如上舉“秦繆以霸”句,奎章閣本正文作“穆”,校語曰:“善本作‘繆’字。”但是奎章閣本李善注卻依然是“穆”字,胡刻本正文作“繆”,注文亦作“穆”。而李善本《諷諫詩》是有“集注”的,那麽,奎章閣的校語是否意味着李善所用的有“舊注”的底本爲“繆”,而李善注時卻用“穆”字,如果用正文與注文必須一致,很難作出是非判斷。

敦煌本《文選》李善注與正文存在着不一致之處,不僅表現在永隆本中,在《文選》其他篇中也都有程度不同的表現,這可以説是敦煌文獻較爲突出的一個特徵。對於這種現象及原因,前人已有論述,如劉師培指出“經文多古字,傳文恒否”。(18)劉師培《敦煌所出唐寫本提要》,《敦煌古籍敍録新編》(第一册),臺北,新文豐出版社,1986年,頁128。陳寅恪《〈大乖義章〉書後》云:“又此書日本刊本,其卷壹標題下,有‘草書惑人。傷失之甚。傳者必真,慎勿草書’等十六字。寅恪所見敦煌石室卷子佛經注疏,大抵草書。合肥張氏藏敦煌草書卷子三種,皆佛經注疏,其一即此書,惜未取以相校。觀日本刊本‘慎勿草書’之語,則東國所據,最初中土寫本,似亦爲草書,殆當日傳寫佛典,經論則真書,而注疏則草書。其風尚固如是歟?”(19)陳寅恪《〈大乘義章〉書後》,《金明館叢稿二編》,北京,生活·讀書·新知三聯書店,2001年,頁185—186。這應是漢魏晉南北朝時注疏體例中所出現的特有的文字不規範現象。敦煌《文選》殘卷既爲鈔本,因而也就不能排除《文選》本出後,鈔者鈔時以當時流行之字代替注文之字的可能,從而出現鈔寫時“經文多古字,傳文恒否”這種正文與注文不合的現象。

當然,寫本中正文與注文的不一致,原因應有多種,除了鈔者原因之外,還與注疏者自身尚無文字規範的意識有關。蔣斧先生言:“古人寫書,凡經文中字不敢苟簡,注中則否。許叔重作《説文》,不收漢時俗字,而説解中則恒用之,此其例也。”(20)《敦煌石室遺書》,《敦煌古籍敍録新編》(第一册),頁325。錢玄同先生在談到文字“辭形之歧異與統一”時説:“現存的古器物如甲骨、彝器、秦漢碑碣,古籍如羣經、諸子、《史記》、《漢書》,這種同音通用的字,觸目皆是,所以一辭異形者甚多。魏晉以後,漸趨統一。許多異形之中,有一個寫的人最多,於是漸成習慣,公認爲定形……自五代時馮道創刻版之法,把各書校定刊木,書中辭形皆歸一致,人人童而習之,某辭必作某形,不復如前此寫本之歧異,辭形從此才算統一,以至於今。(小小歧異,也還難免。)”(21)錢玄同《辭通序》,《辭通》,上海,開明書店,1934年,錢序頁5—6。由此可見,刻版産生之前的寫本時代,我國的文字書寫還很不規範,一字多體、辭形歧異的現象很普遍。以上所列敦煌《文選》殘卷中存在的正文與注文的不一致現象,有的字屬異體字,借字,不關意義。李善可能只用當時的文字習慣來釋義,在字體的校對,以求與正文的一致上並未多加措意。再者,李善注引古書處,其所引書有時正與所用之底本不一致,但不妨釋義,故只作援引,對字體的不合未作説明。如“張甲乙而襲翠被”句,李善注:“班固《漢書贊》曰: 孝武造甲乙之帳,襲翠被,憑玉几。”李善所引爲“甲乙之帳”的“帳”爲名詞,故作“帳”,而《西京賦》原文“張甲乙”之“張”爲動詞,故作“張”,如果李善引書將“帳”改作“張”,反而有損原義。以上《西京賦》十四例,胡刻本中多將正文與注文校改一致,所以以刻本正文與注文常一致的經驗恐難定寫本之是非。

五 結 論

李善《文選》注底本一些篇章的“舊注”,長期以來人們多將它視作李善援引。李善《文選》注底本一些篇章有“舊注”的事實被掩蓋,這是與李善自敍其注釋體例的被忽視、刻本的訛亂及敦煌本《文選》長久湮没密切相關的。通過以上的分析,我們至少可以這麽認爲:

其一,敦煌本中的“臣善曰”三字,驗證了刻本中李善交待的自注體例。

其二,敦煌本保存了李善所説的一人所注的“舊注”和多人所注的“集注”兩種“舊注”形式,尤其是原有的“集注”,以其分明的體例,區分了李善注與“舊注”,也證明了李善注底本一些文章原有“舊注”的事實,而這一體例是舊有“集注”與李善自注變得“漫無界限”的今刻本所無法明證的。

其三,敦煌本中頗與李善注相類而又不知姓名的注本,學界把它看成是李善注旋被傳鈔者或是李善參考了這一注本。但是如果我們認清《文選》一些篇章原是有注這一事實,那麽,也就不排除衆家參考同一底本這一可能。

其四,敦煌本《文選》殘卷正文與李善注文用字的不合,也许不是使用兩個不同版本所致。刻本前寫本時代的文字不規範是造成這種現象的主要原因。而之所以將正文與注文的不合以兩本釋之,也與忽視了李善注本的“舊注”爲其底本所有的注釋體例有關。