義熙年間劉裕北伐的天命與文學❋

——以傅亮《爲宋公修張良廟教》、《爲宋公修楚元王墓教》爲中心

2019-11-26童嶺

童 嶺

提要: 義熙年間劉裕的兩次重要的北伐,一是對鮮卑族的南燕,一是對羌族的後秦。前者史書多稱“廣固之役”,當時文筆表策,均出王誕之手;後者之軍中文書則多由北地傅亮掌筆。義熙十二年至義熙十四年,劉裕北伐軍攻陷天下之中洛陽、長安,傅亮爲此撰寫了《爲宋公修張良廟教》與《爲宋公修楚元王墓教》。結合義熙年間北伐後秦行軍的地理位置變化,可考證“二教”的具體撰寫時間;今將“二教”置於劉裕身分“宋公”、“加九錫的宋公”、“宋王”的關鍵節點再加以文本詳考。在宋初“經史之學”向劉宋中葉“詞賦之學”的演進途中,傅亮是一位非常有標誌意義的人物,他在文學史甚至是在中古政治史上的地位應該得到重新審視。

關鍵詞: 義熙北伐 劉裕 傅亮 爲宋公修張良廟教 爲宋公修楚元王墓教

一

1906年7月15日,章太炎先生在東京《留學生歡迎會演説辭》中昌言:“何如學步中國舊人,還是本來面目。其中最可崇拜的,有兩個人: 一是晉末受禪的劉裕,一是南宋伐金的岳飛,都是用南方兵士,打勝胡人,可使我們壯氣。”(1)湯志鈞編《章太炎政論選集·上册》,北京,中華書局,1977年,《東京留學生歡迎會演説辭》,頁279。這一段文辭,曾經被島田虔次譯爲日文。(2)島田虔次《中國革命の先驅者たち》,東京,筑摩叢書,1965年,頁214。章太炎先生還説過:“中國的人才,愈到後世愈衰落了。所以當異族憑陵之際,出而主持國事的,只會做趙匡胤、做秦檜,卻不會做魏武帝、做宋武帝。”(3)轉引自吕思勉《論宋武帝與陳武帝》,文載其著《論學集林》,上海教育出版社,1987年,頁116。今核這段章太炎的説辭不見於其他文獻,疑是吕思勉個人記述。可見章太炎對宋武帝劉裕的高度推崇。

然而不論是相對於武侯岳飛還是魏武帝,“晉末受禪”劉裕的重要意義至今闡發不夠。比如劉裕的學術性傳記,陋見所及,迄今爲止似乎只有京都大學吉川忠夫教授的《劉裕: 江南的英雄宋武帝》一本而已。(4)吉川忠夫《劉裕: 江南の英雄·宋の武帝》,東京,中公文庫,1989年。歷史小説類最新出版的則爲小前亮《劉裕: 豪劍的皇帝》。(5)小前亮《劉裕: 豪劍の皇帝》,東京,講談社,2018年。

沈約在《宋書·武帝紀下》的“史臣曰”部分,開首有云:

載祀四百,比祚隆周,雖復四海横潰,而民繫劉氏,惵惵黔首,未有遷奉之心。(6)《宋書》卷一《武帝紀下》,北京,中華書局,1974年,頁60。

“雖復四海横潰,而民繫劉氏。”六朝古文中的“民”,無法準確對應爲今天現代漢語語境下的“庶民”、“百姓”,有時毋寧説是指讀書階層的“士人”(literati)。那麽,心繫劉氏,這是諛辭,抑或是東漢末年以來,三國兩晉士人的實態?衆所周知,沈約歷經宋、齊、梁三朝,撰寫《宋書》時在南齊永明年間,(7)徐浩《廿五史論綱》,上海書店,1989年(據1947年世界書局版影印),頁91—92。又,鈴木虎雄將其撰成《宋書》的具體時間定爲“永明六年戊辰”。參見鈴木虎雄著、馬導源編譯《沈約年譜》,上海,商務印書館,1935年,頁22—23。雖對晉宋、宋齊兩次禪讓之殘忍陰暗面或有迴護之筆,但是,據中華書局《宋書》修訂版主持人丁福林先生言,還確實廣泛存在“諱之於本紀,而散見於列傳”的做法,(8)這個提法最初見於趙翼《廿二史札記》卷九。丁福林先生對之有很好的闡發。參童嶺采訪《丁福林談〈宋書〉的編纂、點校與修訂》,文載2018年8月12日《澎湃新聞·上海書評》。又可參見中華書局《點校本“二十四史”及〈清史稿〉修訂工程簡報》第100期,2018年9月。也就是説,沈約在一定程度上秉持了史家的直筆傳統。(9)沈約的這種史學精神、文筆,影響最直接的,應該是與他處於同一時代的後輩蕭子顯。參考拙作《南齊時代的文學與思想》第一章第三節《蕭子顯的學術思想: 從“晚渡北人”和對沈約的雙重心態談起》,北京,中華書局,2013年,頁26—29。因此,《宋書》帝紀“史臣曰”的部分,如果我們替沈約提煉一個關鍵詞,那恐怕就是“天命”。

一般後世的史家及研究者,往往把此處的“天命”僅僅視爲晉宋禪代之命——姑且稱作“小天命”;其實最容易被忽視的,是劉裕雄心勃勃意欲平定南北一統天下的“大天命”。歷代的六朝文史研究者,可能囿於劉裕的對手赫連勃勃與其謀臣王買德的對話,(10)王買德對赫連勃勃曰:“劉裕滅秦,所謂以亂平亂,未有德政以濟蒼生。關中形勝之地,而以弱才小兒守之,非經遠之規也。狼狽而返者,欲速成篡事耳,無暇有意于中原。”《晉書》卷一三《赫連勃勃載記》,北京,中華書局,1974年,頁3208。這段劉裕對手詆毁他的話,居然被大部分的後世史家不加考證,深信不疑,亦咄咄怪事也。而詆毁劉裕北伐不徹底,急於南歸建康篡晉。筆者認爲這是非常失考的草率判斷。即使像研究南朝佛教史有名的塚本善隆,也把僧侣惠義等幫劉裕取得“天命”祥瑞寶器行爲,單純考慮爲“代晉”。(11)塚本善隆《世界の歴史: 唐とインド》,東京,中公文庫,1974年,頁89—90。然而塚本善隆另一本《中國中世佛教史論考》(東京,大東出版社,1975年)中的第二、第三章對劉裕政權與佛教的關係之研究非常值得參考。

實際上,沈約隱含的話語已經企圖把我們從“晉→宋”的既有“小天命”觀念拉出來,强調“晉→漢”的回歸。類似《宋書》“史臣曰”所提到的“雖復四海横潰,而民繫劉氏”無疑就是“大天命”。總之,對於“天命”二字的記述,東晉末年的史籍中多有例證。而我這裏提出的大、小天命的區别,請容留待後文詳議。在劉裕代晉稱帝前,幕下最爲重要的股肱之臣劉穆之,他於義熙三年,曾經和劉裕在一次對答中説道:

昔晉朝失政,非復一日,加以桓玄篡奪,天命已移。公興復皇祚,勳高萬古。既有大功,便有大位。位大勳高,非可持久。公今日形勢,豈得居謙自弱,遂爲守藩之將邪?(12)《宋書》卷四二《劉穆之傳》,頁1304。

劉穆之這段話的背景,是勸劉裕不要放棄“揚州刺史”的要職,(13)川勝義雄認爲獲得揚州刺史是“顯示自主軍力走向擴大抑或再次成爲傭兵的一條重要分水嶺”。氏著、徐谷芃等譯《六朝貴族制社會研究》第三編第一章《劉宋政權的成立與寒門武人》,上海古籍出版社,2007年,頁231。而僅僅據守京口要地,其最主要的根據就是“天命已移”。義熙三年(407),在此三年前,劉裕在京口起義,擊退桓玄,迎回晉安帝。而恰在這一年,北方的鐵弗匈奴赫連勃勃建立了夏國。

劉裕的兩次北伐(伐南燕,伐後秦),以及夾在兩次北伐之間的掃平盧循、討滅劉毅、司馬休之等國内外功績——這些奠定他作爲劉裕自己,而非僅僅是“京口義兵”之盟主的重要事件,在義熙三年之前也尚未發生。因此,我想借劉穆之之口説明,對於劉裕及劉裕的“從龍集團”來説,義熙三年這個時間點上,他們都認爲僅僅是“天命已移”,(14)吉川忠夫在翻譯“天命已移”這句話時,用了日語表達“天命已經離開了晉王朝”,很聰明的譯法。《劉裕: 江南の英雄·宋の武帝》,第四章《北と南》,頁66。卻尚未達到“天命已定”的程度。

如上所述,對於劉穆之等劉裕的堅定支持者來説,“天命已移”在義熙三年已經是一個共識,但是否百分百移到劉裕身上,尚未成定數。天命“移”歸誰?至少當時存在强有力的挑戰者、同爲起義推翻桓玄的劉毅,以及司馬家族像司馬休之這樣有實力的皇室成員。

如果把視綫拉長一些,《宋書·徐羨之傳》提到“上初即位,思佐命之功”,“上”無疑就是宋武帝,“佐命”即輔佐劉裕“天命”之功臣。我們把這句話後面宋武帝詔書所提到的從龍集團之佐命功臣尚在世者,共14人,按照詔書原本羅列的順序,條列如下:

1. 散騎常侍、尚書僕射、鎮軍將軍、丹陽尹徐羨之

2. 監江州豫州之西陽新蔡諸軍事、撫軍將軍、江州刺史華容侯王弘

3. 散騎常侍、護軍將軍作唐男檀道濟

4. 中書令、領太子詹事傅亮

5. 侍中、中領軍謝晦

6. 前左將軍、江州刺史宜陽侯檀韶

7. 使持節、雍梁南北秦四州荆州之河北諸軍事、後將軍、雍州刺史關中侯趙倫之

8. 使持節、督北徐兗青三州諸軍事、征虜將軍、北徐州刺史南城男劉懷愼

9. 散騎常侍、領太子左衞率新淦侯王仲德

10. 前冠軍將軍、北青州刺史安南男向彌

11. 左衞將軍灄陽男劉粹

12. 使持節、南蠻校尉佷山子到彦之

13. 西中郎司馬南郡相宜陽侯張邵

14. 參西中郎將軍事、建威將軍、河東太守資中侯沈林子(15)以上條列根據《宋書》卷四三《徐羨之傳》頁1330的詔書内容梳理。

宋武帝劉裕對當時尚在世的、輔佐其“天命”的14人之總體評價是“或忠規遠謀,扶讚洪業;或肆勤樹績,弘濟艱難”。本文將聚焦到第四人“中書令、領太子詹事傅亮”,他在同一詔書中被封爲“建城縣公”。

川勝義雄《魏晉南北朝》第六章《貴族制社會的定着》説過:

事實上,圍繞着東晉的滅亡,正好就是公元四世紀向五世紀的轉變期。這個轉變期,與江南社會從一個時代進入另一個新時代的步調是一致的。(16)川勝義雄《魏晉南北朝》第六章《貴族制社會の定着——四世紀の江南》,東京,講談社學術文庫,2003年,頁237。

在這一大轉變期中,劉宋的佐命功臣之一的傅亮,他不僅參與了“造宋”的“洪業”,也和劉裕一起開闢了南朝的新時代。那麽,與攻城拔寨的猛將檀道濟,或第一流高門瑯琊王弘不同的是,傅亮憑藉什麽在義熙年間幫助劉裕完成天命轉移的呢?——在没有找到更好的詞彙之前,我們姑且用現代漢語中的“文學”來表達。

義熙年間北伐文學之研究,國際學界有兩篇名文: 1. 森鹿三著作《東洋學研究: 歷史地理篇》中的《劉裕の北伐西征とその從軍紀行》;(17)森鹿三《劉裕の北伐西征とその從軍紀行》,收入其著《東洋學研究: 歷史地理篇》,京都大學東洋史研究會,1970年,頁210—226。另一位日本學者小尾郊一著、邵毅平譯《中國文學中所表現的自然與自然觀》,上海古籍出版社,2014 年,第二章第三節下收有《“征”記與“征”賦》一部分,頁 222—226;但不是全部圍繞劉裕北伐展開。2. 劉苑如《見與不見的戰爭——論記體與賦體及劉裕北伐》。(18)劉苑如《見與不見的戰爭——論記體與賦體及劉裕北伐》,載《中國文哲研究集刊》第49期,2016年刊,頁1—40。大陸最新論文: 田峰《劉裕“造宋”與晉宋之際的征伐隨行記》,《中國典籍與文化》第104期,2018年,頁61—69。然而田峰對之前的國内外成果(森鹿三、劉苑如等氏)似無參考。從賦、紀行這兩種文體出發的研究,幾乎已被上述二位先生的精彩考證發掘殆盡、題無剩義,因此,本文擬從上述二體之外的文學體裁“教”體出發,(19)大平幸代在去年有一篇討論劉裕北伐文學的論文,但主要討論對象亦是紀行體文獻。見其著《劉裕の北伐をめぐる文學——晋宋革命を演出した人とことば》,文載《古代學(奈良女子大學古代學學術研究センター)》第9號,2017年,頁1—14。展開一些新的思考。

所謂六朝當時人觀念中的“文學”與正史記述,我認爲是一個互爲“倒影”的關係。本文試圖闡釋的,也正是這種倒影的瓜葛以及其文本背後的時代意義。對於六朝南方的禪讓政權來説,新的政權或者即將成爲新政權的核心層,需要向貴族、人民與軍隊等,闡釋其所處時代的意義,進而可以宣誓自己的神聖使命。换言之,對於東晉末年的劉裕來説,這樣的“天命”與“文學”的互動,才能在時間軸和空間軸上,準確定位他的偉大意義。而傅亮本人,也正是在“天命”與“文學”的交錯關係中,同時步入了其當代功業與身後文名的巔峰。

二

沈約《宋書》的編列是非常用心的。試看帝紀、志之後的列傳:“列傳第一”是《后妃傳》;“列傳第二”是《劉穆之傳》與《王弘傳》及他們的子弟附傳,前者是劉裕從京口起兵到執政地位無可撼動之間最重要的謀臣,後者則是江南第一流貴族中支持劉裕及劉宋政權的代表人物。

“列傳第三”依次收録了《徐羨之傳》、《傅亮傳》與《檀道濟傳》,加入獨立收在“列傳第四”的《謝晦傳》,傳主四人不僅僅是劉裕的佐命之臣,也是劉裕身後的四大顧命大臣。

傅亮(374—426),字季友,北地靈州人。(20)關於北地傅氏,一支屬靈州,另一支屬泥陽,其間變化經緯,請參《宋書》卷四八,《傅弘之傳》,頁1430。北地傅氏,魏晉以來多有名人,如: 曾祖傅玄(217—278),魏晉間學者、詩人,官至司隸校尉,著有《傅子》,北宋以後散佚,今有輯本。高祖傅咸(239—294),官至議郎兼司隸校尉,西晉辭賦家、詩人。然過江後,傅氏家門聲名不及王、謝等超一流貴族。父傅瑗以學業知名,官至安成太守。傅瑗與郗超友善,郗超曾與傅家見到幼年的傅亮,點評云:“卿小兒才名位宦,當遠踰於兄。然保家傳祚,終在大者。”(21)《宋書》卷四三《傅亮傳》,頁1336。此處兄指傅亮兄長傅迪,傅迪官至五兵尚書,雖有文采,但不像其弟傅亮進入了政治權力的最核心層,傅迪在宋武帝永初年間即已去世。

傅亮“博涉經史,尤善文詞”。(22)《宋書》卷四三《傅亮傳》,頁1336。如果從“政治家”之外的“文士”這一面來看,傅亮工於詩文,後世以文筆著稱的任昉也非常傾慕他的才思。傅亮保存至今比較完整的文章,有《爲宋公修張良廟教》、《爲宋公修楚元王墓教》、《爲宋公修復前漢諸陵教》、《爲宋公至洛陽謁五陵表》、《爲宋公求加贈劉前軍表》,以及被認爲是傅亮所作的《册宋公九錫文》等篇章。(23)前二教、二表的“著作權”肯定是傅亮無疑,然而收在《宋書·武帝紀中》的《册宋公九錫文》全文,雖繫在天子晉安帝名下,但一般認爲即是傅亮手筆。趙翼謂:“劉裕九錫文,亦不詳何人所作,據《傅亮傳》,謂裕征廣固以後,至於受命,表册文誥皆亮所作,則九錫文必亮筆也。”趙翼著、王樹民校證《廿二史劄記校證》卷七,北京,中華書局,1984年,頁148。此外,尚有詩作若干,(24)逯欽立輯得《從武帝平閩中詩》、《從征詩》、《奉迎大駕道路賦詩》、《冬至》四首。參逯欽立輯校,《先秦漢魏晉南北朝詩》卷一《宋詩》,北京,中華書局,1983年,頁1138—1140。鍾嶸《詩品》列於“下品”。(25)鍾嶸著、曹旭集注《詩品集注》(增訂本),上海古籍出版社,2011年,《詩品下·宋尚書令傅亮》,頁528—531。《隋書經籍志》謂有文集三十一卷,今已逸,明人張溥《漢魏六朝百三家集》收有《傅光禄集》,其題辭有云:“季友博經史,長文筆。”(26)張溥著、殷孟倫注《漢魏六朝百三家集題辭注》,北京,人民文學出版社,1960年,頁166。又有《應驗記》一卷,《續文章志》二卷,中土均散佚,二者之佚文見於中古典籍之注釋及後世類書中。前者尚有一個《應驗説話集》鈔本保存在京都青蓮院。

姑且稱之爲“義熙二教”的《爲宋公修張良廟教》、《爲宋公修楚元王墓教》都收在《文選》中而流傳至今(另一教文《爲宋公修復前漢諸陵教》未收入《文選》)。作爲六朝世族文學,或者曰貴族文學的最大“結晶”(27)拙作《侯景之亂至隋唐之際〈文選〉學傳承推論》,載《國學研究》第33卷,北京大學出版社,2014年6月版。——昭明太子所編的《文選》,代表了南朝人對於“文”的最高理解。《文選》在賦與詩兩大文體外,尚有三十餘種代表當時重要文學觀念的文體,其中李善注本的卷三六“教”類,就只收録了《爲宋公修張良廟教》、《爲宋公修楚元王墓教》二教而已,(28)蕭統編、李善注《文選》卷三六,上海古籍出版社,1986年,頁1640—1644。足見傅亮的文學地位之重要。

在傳世的各種刻本系統的李善注、五臣注與六臣注《文選》收録之外,殘存日本的珍貴唐鈔本《文選集注》卷七一,恰好也保存了《爲宋公修張良廟教》、《爲宋公修楚元王墓教》的正文以及佚存的注釋。(29)周勛初編選《唐鈔本文選集注彙存》第二册卷七一,上海古籍出版社,2000年,頁211—228。目前,《文選集注》卷七一的原鈔本藏於金澤文庫(稱名寺)。而目前可以獲見的,以《京都帝國大學文學部景印舊鈔本》最接近金澤文庫本原始形態。(30)《京都帝國大學文學部景印舊鈔本》第三至第九集(1935—1942出版)收録了《文選集注》的珂羅版,傅亮兩篇教文所在的卷七一,收於第三集中。關於《京都帝國大學文學部景印舊鈔本》的學術史意義,請參拙作: 《六朝隋唐漢籍舊鈔本研究》第四章《草創期的日藏漢籍舊鈔本研究》,北京,中華書局,2017年,頁116—122。

除了《文選》,沈約《宋書·武帝紀中》也收録了《爲宋公修張良廟教》的全文,除了文字與《文選》略有差異外,《宋書》將其稱之爲“令”,而非“教”——但在六朝人看來,“教”與“令”是存在差異的兩類文體。另外,《爲宋公修楚元王墓教》則不見於《宋書》。沈約《宋書》鈔録當時文章全秩的凡例,一爲文辭優美,二爲史料重要,或者兩者都滿足。《爲宋公修張良廟教》在沈約心目中的地位可見一斑。

六朝人之外,“二教”在中古時代的另一重要著録,是唐顯慶三年許敬宗編纂的《文館詞林》的卷第六九九。《文館詞林》最重要的版本是長澤規矩也在日本古典研究會出版的《影弘仁本文館詞林》。(31)長澤規矩也《影弘仁本文館詞林》,東京,古典研究會,1969年,卷六九九,頁447—448。此後《藝文類聚》卷四〇及《太平御覽》卷五六都有部分收録,嚴可均《全宋文》也載有二教之全文。

以上是二教的基本文獻著録情況。

與劉宋一代文名最盛的謝靈運相比,傅亮在後世人眼中尚有差距。比較之下,《文選》收録劉宋一代作品,最多的是謝靈運,第二是顔延之。而我認爲,傅亮文章的意義,必須首先置於晉宋時代史中,具體説,就是義熙北伐的大前提下去閲讀、考察、審視。因而他的“二教”,就並不能像謝靈運、顔延之或鮑照等的詩、文、賦,部分可以脱離時代而被後世任何感同身受的人去單純吟咏。傅亮這兩篇教文,是與義熙年間江南社會即將跨入一個新時代的步調緊密相聯繫的。

義熙六年(410),劉裕大軍討平慕容鮮卑的南燕政權,青徐五州終於再次回復南方政權手中。(32)南燕領五州。并州治陰平,幽州治發干,徐州治莒,兗州治梁父,青州治東萊。平定南燕後,劉裕又先後取得了東晉境内三大戰役的勝利(平盧循、討劉毅、討司馬休之),獲得了莫大的聲譽。實際上,在這個時間點上,“東晉的天命”(小天命)幾乎就已經轉移到劉裕身上,(33)北伐後秦之前的義熙十二年,劉裕已經完全獲得了代晉的資格,毋庸再多此一舉進行勝負難料的北伐。最先指出這一點的是吕思勉,其有云:“宋武代晉,在當日,業已勢如振槁,即無關、洛之績,豈慮無成?苟其急於圖篡,平司馬休之後,逕篡可矣,何必多此伐秦一舉?”《兩晉南北朝史》第七章《東晉末葉形勢》,上海古籍出版社,1983年,頁320。但如第一節所討論,“天下的天命”——也就是神州禹域的“天命”(大天命)——是劉裕的最大期許。在“天命”與“文學”這一組對應關係上,我特别想再次指出所討論的“天命”並不僅僅是晉宋之嬗代(小天命)而已。

六年後,義熙十二年(416)正月,劉裕正式準備北伐後秦羌族姚氏政權。晉安帝以劉裕領兗州刺史、加平北將軍,增都督南秦二十二州諸軍事。劉裕把平北將軍府併入他原來的太尉府。三月,後秦姚興去世,劉裕授意晉安帝加其“中外大都督”,(34)這裏劉裕獲得“中外大都督”的時間,《宋書》與《南史》均記載爲“三月”,《資治通鑑》繫年爲“二月,加太尉裕中外大都督。”司馬光編著、胡三省音注《資治通鑑》卷一一七《晉紀》三九,北京,中華書局,1956年,頁3686。李碩認爲朝廷二月發佈詔令,三月劉裕才正式接收。説見其著《南北戰爭三百年: 中國4—6世紀的軍事與政權》,上海人民出版社,2017年,頁274。但我認爲可能推之過深,應當從《資治通鑑》校勘記,“二月”當作“三月”。加領征西將軍、司豫二州刺史,正式戒嚴,意欲北伐。前期準備工作持續了約三個月,八月丁巳,劉裕率大軍發京師建康之前,留下世子劉義符爲中軍將軍,監太尉留府事,鎮石頭城;心腹謀士劉穆之升爲左僕射、領監軍、中軍二府軍司,《宋書》稱他“入居東府,總攝内外”。(35)《宋書》卷二,《武帝紀中》,頁36。作了這兩個留守建康的最重要人事安排之後,劉裕帶着晉安帝的弟弟瑯琊王司馬德文,率領大軍揮師北上。“挾持”司馬德文一同北伐的一個原因,就是預測到北伐成功則可以“脩敬山陵”。(36)《資治通鑑》卷一一七,《晉紀》三九,頁3686。

義熙十二年九月,晉軍主力大部隊到達彭城,劉裕又加領徐州刺史。根據王仲犖先生的描述,先鋒軍此時分四路北伐:

第一路: 龍驤將軍王鎮惡、冠軍將軍檀道濟率領步兵自淮、淝進取許昌、洛陽。

第二路: 建武將軍沈林子、彭城内史劉遵考率領水軍,與王鎮惡步兵配合,由汴水經滎陽石門入黄河。

第三路: 振武將軍沈田子、建威將軍傅弘之率領,直撲武關。

第四路: 征虜將軍、冀州刺史王仲德率領水軍,由桓公瀆自淮入泗水,再自泗入清、濟水,最終自清水入黄河。(37)以上根據王仲犖論述梳理。參王仲犖《魏晉南北朝史·上册》第六章第一節,上海人民出版社,1979年,頁378—379。

那麽,在此我們要提出兩個大問題: 第一,傅亮是跟隨哪一路部隊北上的呢?第二,《爲宋公修張良廟教》、《爲宋公修楚元王墓教》二教是寫於何時、何地呢?

關於第一個大問題,我個人認爲,雖然四路先鋒部隊“以王仲德督前鋒諸軍”,(38)《資治通鑑》卷一一七《晉紀》三九,頁3689。但傅亮隨王仲德這一路北上的可能性不大。這是因爲“北征廣固,(文筆)悉委長史王弘;自此後至於受命,表策文誥,皆亮辭也”。(39)《宋書》卷四三《傅亮傳》,頁1337。第一次北伐鮮卑南燕,由瑯琊王弘擔任文筆之職;征討盧循開始,至第二次北伐羌族後秦,則轉由傅亮擔任最重要的文筆工作(太尉府的記室參軍,兼爲侍中,宋國建臺爲中書令)。因此,傅亮不會隨四路先鋒軍中的任何一路,而是跟隨劉裕的後繼大軍,沿着王仲德的這一路北上,也只有如此,才會途經(返回)彭城,及時接受劉裕的命令,完成“二教”的寫作。

下面考察第二個大問題,即二教的寫作時間與地點。第二個問題其實又牽涉兩個子問題: 甲、中國中古時代“教”類文體的性質;乙、劉裕前鋒部隊與主力部隊在義熙十二至十四這三年間進攻、駐防、撤退的主要節點。

首先考察“甲”。我們將時段下限設在東晉南朝。(40)兩漢與三國的實際情況,與此後的時代略有不同。根據佐藤達郎的研究,西漢中期教令的發佈者爲郡太守,但至三國以降,由州刺史發布教令之事例急劇增加。參見氏著《漢六朝期の地方的教令について》,載《東洋史研究》第68卷,2010年,頁575—600。又參朱騰譯《漢六朝時期的地方性教令》,載《法律史譯評》,北京,中國政法大學出版社,2013年。《文選》卷三六“教”字類目下,李善注云:“蔡邕《獨斷》曰: 諸侯言曰教。”(41)《文選》卷三六,頁1640。這一則解釋,需要聯繫與《文選》相印證的《文心雕龍》來綜合考察。案《文心雕龍·詔策第十九》有云:

教者,效也;出言而民效也。契敷五教,故王侯稱教。(42)劉勰著、范文瀾注《文心雕龍注》卷四《詔策第十九》,北京,人民文學出版社,1958年,頁360。

劉勰在定義了“教”内涵之後,舉了鄭弘、孔融與諸葛亮的例子,謂其皆是“教之善者”。范文瀾《文心雕龍注》云:

《説文》:“教,上所施,下所效也。”《白虎通·三教》:“教者,效也。上爲之,下效之。”《文選》卷三十六引蔡邕《獨斷》曰:“諸侯言曰教。”(今《獨斷》無此語。)(43)《文心雕龍注》卷四《詔策第十九》,頁375。

范文瀾引用的前兩種典籍《説文解字》與《白虎通義》,解釋了“教”的作用;而“教”的實施者,范氏也只找到了《文選》此處的李善注文。另一則范氏疏漏的重要佚文,見於楊明照《增訂文心雕龍校注·引證第五》,楊氏引成蓉鏡《釋名補證·釋典藝》條解釋“詔書”二字時曰:

案蔡邕《獨斷》:“制詔,詔猶告也;告,教也。三代無其文,秦漢有也。”(44)黄叔琳注、李詳補注、楊明照校注拾遺《增訂文心雕龍校注》,北京,中華書局,2000年,附録《引證第五》,頁876。

這段《獨斷》佚文出自《太平御覽》卷五九三,後《秦會要訂補》亦引之。(45)孫楷撰、徐復訂補《秦會要訂補》卷六,北京,中華書局,1959年,頁72。唯《秦會要訂補》作“秦始有之”,他本作“秦漢有之”。則似蔡邕認爲“教”的性質應該和“制詔”一樣,那麽發出對象應是帝王。Enno Giele將這段引文的“告,教也”英譯爲To announce means to educate (the people)。(46)Enno Giele, Imperial decision-making and communication in early China : a study of Cai Yong’s Duduan(《漢朝政府的行政文書研究》), Harrassowitz, 2006(Opera sinologica; 20).p.258.

那麽,關於“教”的號令者,是重臣、諸侯(李善注),王侯(劉勰),還是帝王(蔡邕)?我認爲這三者在一定的歷史時期都有可能發出“教”文。關鍵在於“教”的書寫者,必須是“喉舌之官”。在兩漢初爲尚書,屬少府;曹操爲魏王之後,置秘書令,典尚書奏事;魏文帝改爲中書,又置中書監,并掌機密。兩晉因之不改。故直至義熙年間,中書監、中書令掌讚詔命,記會時事,典作文書。非才地兼美者不能任之。故劉永濟《文心雕龍校釋》云:“舍人於詔策一體,獨推魏晉。”“魏晉詔命,極盛一時。”(47)劉永濟《文心雕龍校釋》卷上《詔策第十九》,上海,中華書局上海編輯所,1962年,頁84—85。

準此,則再考傅亮義熙十二年北伐前後之任職,《宋書》本傳云:“西討司馬休之,以爲太尉從事中郎,掌記室。”又云:“宋國初建,令書除侍中,領世子中庶子。徙中書令,領中庶子如故。”這是傅亮擔任過的三個掌管文書誥命的重要官職: 記室參軍、侍中、中書令。而傅亮創作二教時,他則是典掌機要文書的太尉府重要文臣“記室參軍”,並且同時兼爲東晉朝廷的侍中。反過來也可以補證,傅亮也一定是在沿着王仲德這一路繼續北上的劉裕主力部隊裏面。

下文繼續考察“乙”——劉裕前鋒部隊與主力部隊在義熙十二年前後進攻、駐防、撤退的主要節點。

前文已述前鋒軍共分四路。僅僅一個月後(義熙十二年十月),四路即已經取得豐碩戰果。

第一路王鎮惡、檀道濟推進最快,戰績最爲顯赫,於義熙十二年(416)十月丙寅,攻克洛陽,後秦守將姚洸投降。第二與第三路亦較爲順利的挺進北上。第四路王仲德由水道入黄河後,北魏在河南唯一的據點滑臺,守將棄滑臺逃跑。然而即使洛陽已經攻克,但此時劉裕的主力(包括傅亮等太尉府文職官員)尚聚集在彭城。得知洛陽得手的消息,劉裕上表建康朝廷,修晉五陵,置守備威儀。十月己丑,使兼司空、高密王司馬恢之修謁五陵。(48)五陵據胡三省注,爲晉宣帝陵、晉景帝陵、晉文帝陵、晉武帝陵、晉惠帝陵。《資治通鑑》卷一一七《晉紀》三九,頁3695。吉川忠夫認爲: 修晉五陵,絶不是劉裕向東晉王朝表忠心,而是賣一個恩情給晉廷,同時展示劉裕超强的實力。《劉裕: 江南の英雄·宋の武帝》,頁142—143。劉裕本人此時雖未到洛陽拜謁晉陵,但是傅亮爲之撰寫了《謁五陵表》。(49)《文選》卷三八,《爲宋公至洛陽謁五陵表》,頁1725—1727。但是,劉裕在義熙十二年的十月,應該還没有正式獲得宋公的封號,這個篇名很有可能是梁代的後擬題目。

十一月,劉裕從彭城派遣左長史王弘還建康,諷朝廷授予九錫。而典麗駢雅的名文《册宋公九錫文》亦出自喉舌之官傅亮手筆。十二月壬申,詔以劉裕爲相國、總百揆、揚州牧,封十郡爲宋公,備九錫之禮,位在東晉諸侯王之上,(50)由建康朝廷派出授予劉裕九錫的官員是司空范泰與尚書右僕射袁湛,需要留意的是: 范泰等人與傅亮關係素來不平。第一次的九錫照例是“辭不受”。領征西將軍,司、豫、北徐、雍四州刺史如故。作爲傅亮《爲宋公修張良廟教》、《爲宋公修楚元王墓教》二教寫作時間的上限,我認爲不會早於劉裕“宋公”的正式獲得時間義熙十二年(416)十二月壬申。

以上是義熙十二年(416)這一年之經緯,後秦雖然没有完敗,但對於劉裕來説,“大天命”正在一步一步向他轉移。

義熙十三年(417)正月,在彭城駐紮、修養了約四個月的劉裕主力,正式沿着水路北上,留下第三子,也就是後來的宋文帝劉義隆鎮守彭城。《宋書·武帝紀中》云:

十三年正月,公以舟師進討,留彭城公義隆鎮彭城。軍次留城,經張良廟,令曰(下略)。(51)《宋書》卷二《武帝紀中》,頁41。

這一時間記載也被《建康實録》采納。(52)《建康實録》卷一一《宋高祖武皇帝》,頁288。李善注《文選·爲宋公修張良廟教一首》篇題下亦注曰:“裴子野《宋略》: 義熙十三年,高祖北伐,大軍次留城,令修張良廟。”(53)《文選》卷三六,《爲宋公修張良廟教》,頁1640。陳八郎五臣注本曰:“翰曰: 宋公,謂宋高祖劉裕也。晉封宋公,時北伐,過彭城,修張良廟,乃下此教。”劉躍進著、徐華校《文選舊注輯存》,南京,鳳凰出版社,2017年,頁7154。李周翰雖然費辭多於李善,但是在“教”還是“令”的問題上,則説得很清楚。《宋略》中的“令修張良廟”,到了《宋書》與《建康實録》都變成了“令曰(下爲教之正文)”。我猜測,較爲接近原貌的文本應該是《宋略》,也就是劉裕“令”人修繕張良廟,并“令”傅亮作了“教”——撰有這個句式的原本已隨着《宋略》的散佚而不可知,但《宋書》直接簡化爲“令曰”則是史書剪裁時造成的脱字,進而讓後世的人對這篇文獻到底是“令”還是“教”形成誤解。

彭城此地,是收復青徐五州後,東晉的北方重鎮。(54)吴慧蓮謂:“以重兵駐守碻磝、歷城、瑕丘、彭城,使胡騎不越黄河,是正本清源的最上策。”氏著《東晉劉宋時期之北府》,臺北,臺灣大學出版委員會,1985年,頁54。檢《晉書·地理志下》“徐州”條,有云:“義熙七年(411),始分淮北爲北徐州,淮南但爲徐州,統彭城、沛、下邳、蘭陵、東莞、東安、琅邪、淮陽、陽平、濟陰、北濟陰十一郡。”(55)《晉書》卷一五《地理志下》,頁453。《晉書·地理志》總體上雖然被清儒詬病,但這一則記載我認爲是討伐南燕成功至北伐後秦前、徐州地區的一個實態。《宋書·州郡志》也將留城標繫在彭城郡治下。(56)《宋書》卷三五《州郡志一》,頁1047。譚其驤《中國歷史地圖集》將留城(留縣)位置標在彭城北面的泗水旁(未到沛縣),(57)譚其驤主編《中國歷史地圖集》第四册《東晉十六國南北朝時期》,上海,地圖出版社,1982年,頁11—12。這是很精準的。因此,留城是劉裕主力在義熙十三年正月從彭城出發後,到達的第一個重要地點。

至此,第一篇教文《爲宋公修張良廟教》的寫作時間、地點均已大致確定。其寫作目的,大而言之固然與拙論本題天命有關,細而論之則留待第三節文本分析時詳議。不過這裏可以先强調的是: 這篇教文寫於後秦都城未克之前,“求士”是該篇教文的主要目的之一,此外,號召南北貴族與北府將士都向心於劉裕也是此文的言外之意。而正因爲此時對於北伐將士來説,依舊是危機重重,傅亮此教的“當下史”意義才得以凸顯,所以沈約《宋書》纔幾乎全文抄録了它。(關於《爲宋公修張良廟教》的寫作時間,從唐代開始就發生了混淆,比如《文選鈔》就以爲是寫於義熙十三年秋攻破長安回師之後。(58)如《文選鈔》認爲:“十三年秋,平長安,執天子姚泓,收器物。此時取彭城,過見張良廟殲毁,出教令修治。”見《唐朝文選集注彙存》,卷七一,頁211。《文選鈔》的性質,只能代表唐代“中層學問世界”的知識結構,因此會出現對六朝史地理解的偏差。參見拙作《隋唐時代“中層學問世界”研究序説——以京都大學影印舊鈔本〈文選集注〉爲中心》,載《古典文獻研究》第十四輯,南京,鳳凰出版社,2011年,頁88—144。)

義熙十三年五月,劉裕主力克服了北魏的騷擾到達洛陽;七月,僧人釋慧義在嵩山覓得象徵今後劉宋祥瑞的玉璧三十二枚,黄金餅一塊;(59)釋慧皎撰、湯用彤校注、湯一玄整理《高僧傳》卷七《宋京師祇洹寺釋慧義》,北京,中華書局,1992年,頁266。關於這一佛教祥瑞的研究,請參板野長八《劉裕受命の仏教的瑞祥》,載《東方學報》第11册,1940年3月刊。八月,前鋒克姚泓,平長安;九月,劉裕到達灞上,王鎮惡道迎入長安,執送姚泓,斬于建康,謁漢高祖陵,大會文武於未央宫;冬十月,進劉裕公爵爲王,增封十郡,讓不受(需留意劉裕在這時並没有接受“宋王”的稱號,否則後一篇《爲宋公修楚元王墓教》則無法繫年);十一月,劉裕留守建康的股肱之臣劉穆之卒,傅亮爲劉裕向朝廷求追贈劉穆之官職,撰寫了《爲宋公求加贈劉前軍表》。(60)《文選》卷三八《爲宋公求加贈劉前軍表》,頁1727—1729。因爲在建康帝都失去了最重要的助手,“本欲頓駕關中,經略趙、魏”的劉裕便有暫時南歸之意,(61)《宋書》卷四二《劉穆之傳》,頁1306。留次子劉義真鎮守長安,配以文武;十二月,劉裕主力發長安,自河入洛,開汴渠而歸。

以上是義熙十三年(417)這一年之北伐事略。

義熙十四年(418)正月,劉裕攜主力回師到達彭城,解嚴息甲,令瑯琊王司馬德文先歸建康。這一年的下半年,雖然經歷了長安得而復失的悲劇,但至少在回師彭城的正月裏,祭拜過漢高祖,也在嵩山獲得祥瑞寶器的劉裕,他一統天下的“大天命”之自信必定展露無遺。

楚元王劉交是漢高祖劉邦的季弟,封地恰好就在彭城(今天的徐州楚王山一號漢墓就被認爲是劉交之墓),劉交是劉裕的二十二世高祖。從祭祀的順序上來看,只有先在長安祭祀了漢高祖——天命,纔可以回到彭城祭祀楚元王——祖命。教文中“開元自本者乎”就是這層意思。(62)《文選》卷三六《爲宋公修楚元王墓教》,頁1643。包括吉川忠夫(《劉裕: 江南の英雄·宋の武帝》,頁152)在内,有些學者認爲祭祀楚元王是在劉裕到達洛陽之前,我認爲這是不妥當的。因此,傅亮《爲宋公修楚元王墓教》我認爲應該寫於此時、此地。

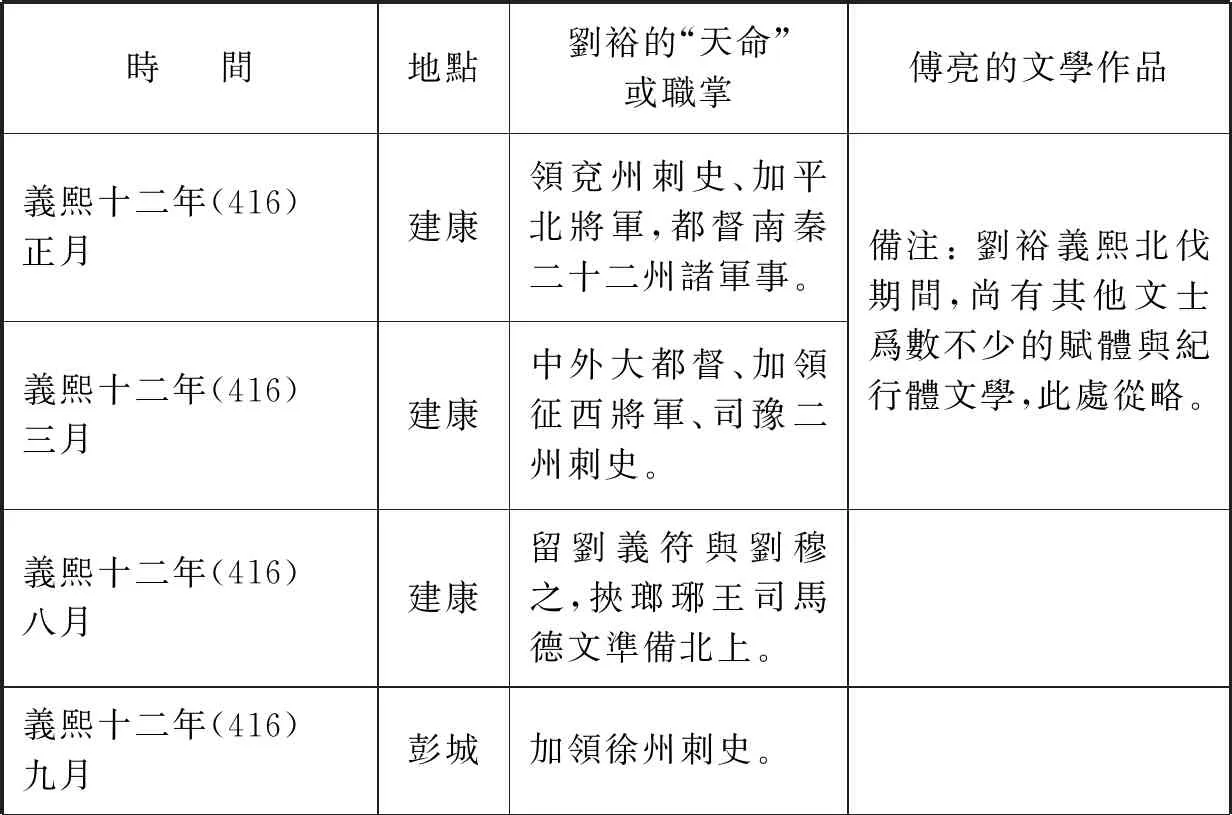

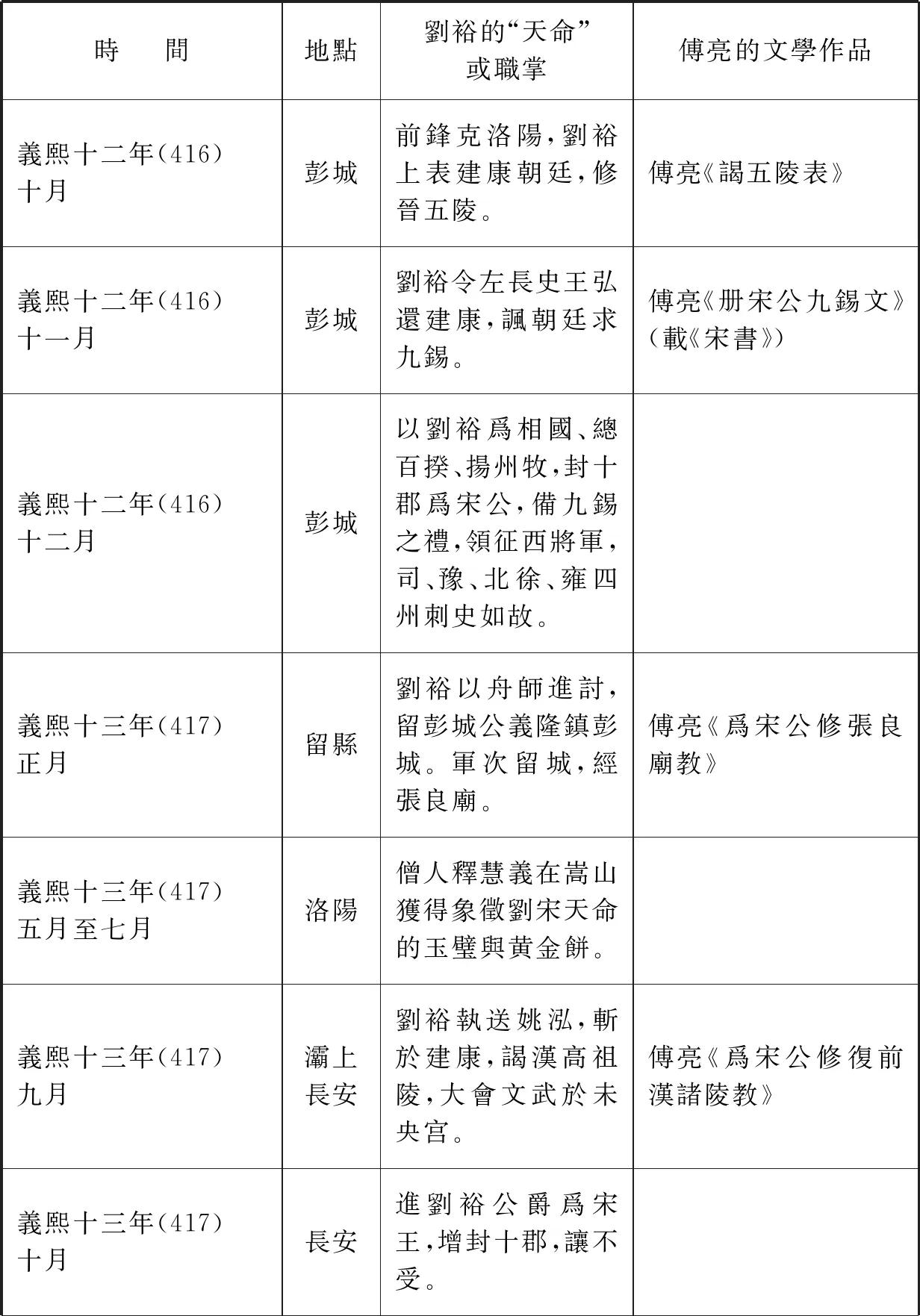

我們試將上文分析的義熙十二至義熙十四年,劉裕北伐之天命與文學關係,再列出如下簡表:

時 間地點劉裕的“天命”或職掌傅亮的文學作品義熙十二年(416)正月建康領兗州刺史、加平北將軍,都督南秦二十二州諸軍事。義熙十二年(416)三月建康中外大都督、加領征西將軍、司豫二州刺史。備注: 劉裕義熙北伐期間,尚有其他文士爲數不少的賦體與紀行體文學,此處從略。義熙十二年(416)八月建康留劉義符與劉穆之,挾瑯琊王司馬德文準備北上。義熙十二年(416)九月彭城加領徐州刺史。

(續表)

(續表)

如上表所示,在義熙十二至義熙十四年的北伐事業中,以一統天下“大天命”爲目標的劉裕,也一度達到了胡馬渡江以來,南方政權收復失地的頂峰狀態。雖然説,最後的結果是以南方政權的禪讓“小天命”結束。

義熙十四年底,晉安帝崩,瑯琊王司馬德文即位,是爲晉恭帝。晉恭帝元熙元年(419)正月,劉裕正式進公爵爲宋王,後一年(420)四月,晉恭帝正式禪讓於宋王劉裕。

三

上文已論,《文選》所收傅亮的《爲宋公修張良廟教》、《爲宋公修楚元王墓教》二教寫作時間與地點,都與劉裕北伐之“大天命”緊密相聯繫。

然而,在自有中國文學史一科以來,傅亮在“六朝文學”部分是無甚重要地位的。比如民國初年劉師培《中國中古文學史講義》“宋代文學”部分,僅有小注云:“謝莊、鮑照詩文,尤爲後世所祖述,次則傅亮諸人”數語而已。(63)《劉申叔遺書》,南京,江蘇古籍出版社,1997年。近代中文系學科意識下的“文學”,與六朝、或者聚焦到晉宋之交的“文學”,存在着極大的不重合之處,(64)拙作《“五朝遺緒”與“大夏龍雀”——唐及先唐“文學”研究趨勢之姑妄言》,文載劉躍進、程蘇東主編《周秦漢唐讀書會文匯·第一輯》,北京,中華書局,2017年,頁48—56。故而導致傅亮的“缺席”。

即使在“選學”領域,近代以來,專門關注傅亮教文加以通講的,似乎只有屈守元。(65)屈守元《文選導讀》,成都,巴蜀書社,1993年,頁233—240。案,屈守元在此書中串講了《爲宋公修張良廟教》,然而没有涉及《爲宋公修楚元王墓教》。屈守元在另一本著作《昭明文選雜述及選講》(天津,天津古籍出版社,1988年)中,則選講了《爲宋公至洛陽謁五陵表》,頁142—146。相對于當世的謝靈運、顔延之、鮑照等,後世的傅亮研究無疑十分寂寥。

下面詳細分析一下傅亮《爲宋公修張良廟教》、《爲宋公修楚元王墓教》二教的相關文本含義。

首先,傅亮二教都以“綱紀”二字開頭,李善注云:

綱紀,謂主簿也。教,主簿宣之,故曰綱紀,猶今詔書稱門下也。虞預《晉書》,東平主簿王豹白事齊王曰: 況豹雖陋,故大州之綱紀。(66)《文選》卷三六《爲宋公修張良廟教》,頁1640。

此二字未見於《宋書》所引《爲宋公修張良廟教》中。這是六朝公文書的格式,沈約收録時將所謂的格式語删除。主簿者,司綱紀之職。劉穆之就曾經擔任過劉裕主簿。五臣注云:“教皆主簿宣之,故先呼之,亦猶今出制,首言門下是也。”(67)蕭統編、李善等注《六臣注文選》卷三六《爲宋公修張良廟教》,北京,中華書局,1987年,頁672。這種六朝公文程式語,尚有教文末的“主者施行”以及後一篇教文末尾的“便可施行”,《宋書》皆删之。

傅亮《爲宋公修張良廟教》的全文如下:

綱紀: 夫盛德不泯,義存祀典。微管之歎,撫事彌深。張子房道亞黄中,照鄰殆庶。風雲玄感,蔚爲帝師。夷項定漢,大拯横流。固已參軌伊、望,冠德如仁。若乃交神圯上,道契商洛,顯默之際,窅然難究,淵流浩瀁,莫測其端矣。

塗次舊沛,伫駕留城。靈廟荒頓,遺像陳昧。撫事懷人,永歎實深。過大梁者,或伫想於夷門;游九京者,亦流連於隨會。擬之若人,亦足以云。可改構棟宇,修飾丹青,蘋蘩行潦,以時致薦。抒懷古之情,存不刊之烈。主者施行。(68)《文選》卷三六《爲宋公修張良廟教》,頁1640—1642。

上海古籍出版社的整理本從“塗次舊沛”句另起一段,從教文之本意來看,是比較妥帖的。第一段以“盛德不泯,義存祀典”起句,源於此時劉裕的先鋒部隊已克西晉舊都洛陽,晉安帝亦授予劉裕宋公加九錫(辭未受)。雖然李善注“盛德”出典于《左傳》“晉侯問于史趙”,但在古典之外,也不容忽視傅亮已經察覺出劉裕自己的“盛德”。“微管之歎,撫事彌深”,“微管”二字是《論語》“微管仲,吾其披髮左衽矣”的簡略法。屈守元指出:“微管”以及下文的“殆庶”、“如仁”皆是六朝人文學語言習慣。(69)《文選導讀》,頁236。《文選集注》注引《文選鈔》云:“撫,執也。執事屬張良,以此比管仲也。”(70)《唐朝文選集注彙存》卷七一,頁213—214。又,五臣注張銑云:“今宋公撫思此事,彌深於情。”(71)《六臣注文選》卷三六《爲宋公修張良廟教》,頁672。那麽至少在這一句上,《文選鈔》與五臣注均將劉裕的心思點明了。

後云“張子房道亞黄中,照鄰殆庶。風雲玄感,蔚爲帝師。夷項定漢,大拯横流”,看起來是在説張良,但聯繫本文第二節的義熙北伐時間、地點之“定位”,可知劉裕此時强烈渴望在奪得西晉的舊都洛陽後(在東晉士人心目中,洛陽作爲都城的象徵意義,首先指西晉,而非指東漢),進一步平定西漢的舊都長安。如果説前者主要是爲了司馬氏,那麽後者則是爲了劉氏。因此,這一偉業不僅僅需要北府兵的猛將,也需要像當年張良這樣的六國貴族(比喻魏晉貴族)來支持他。尤其是“風雲玄感,蔚爲帝師”,可以想象當傅亮的《爲宋公修張良廟教》在留縣蒼茫的高臺上大聲宣讀時,臺下北府兵將帥、從軍文士等等,最大的感觸不是對西漢開國功臣張良的敬仰,而是聯繫到自己——也許即將就可以輔助宋公獲得天命,進而自己成爲他的“風雲從龍”之士。特别是文士們,尤其是部分貴族,也許成爲新的“帝師”的機會就在眼前。劉苑如教授將此教中劉邦與張良的關係,認爲是劉裕與劉穆之的對照。(72)劉苑如《三靈眷屬: 劉裕西征的神、聖地景書寫與解讀》,載張石吉等編《旅遊文學與地景書寫》,臺北,臺灣中山大學人文研究中心,2013年,頁59。對此,我認爲略有不妥,因爲張良的出身與劉穆之的出身,無疑是代表貴族與寒士這兩種截然不同的階層,而且在進軍後秦都城長安大決戰之前,僅僅把這篇教文理解成讚美劉裕手下的“具體一個人”,恐怕是不恰當的。

接着考察教文“夷項定漢,大拯横流”句,《文選鈔》敏鋭地注意到:“横流,水流縱横也,喻天下之亂。”楚漢之際的“亂”很容易讓人聯想到當時五胡之亂。能“定漢”者,在邏輯上固然就是劉氏血脈後裔與新的從龍之士。

第一段的末尾“若乃交神圯上,道契商洛。”“交神”二字,《文選集注》本作“神交”。亦據《文選鈔》:“圯橋在下邳,黄石公於此墜履,使張良取之。”(73)《唐朝文選集注彙存》卷七一,頁217。傳説中張良獲得了《黄石公兵法》,後來爲吕后畫策,迎來了居住於“商洛”的商山四皓,太子位遂定。“淵流浩瀁,莫測其端矣。”《文選鈔》又云:“謂爲帝師,運籌於帷幄。”劉裕北伐時,從軍文士並非皆是“文學裝飾”而已,能夠運籌帷幄、幫助劉裕出謀劃策的亦不乏其人,如謝晦就是“數從高祖征討,備覩經略,至是指麾處分,莫不曲盡其宜”。(74)《宋書》卷四四《謝晦傳》,頁1350。此幾句則特别告知貴族們,不要緊張於一個出身于草莽的軍人的上台(實際上漢高祖即如此)。

教文第二段,承接第一段,闡述劉裕大軍主力暫時駐紮於留縣,看到張良廟的破敗——某種意義上是隱喻漢家輔佐之士的不振——而“撫事懷人,永歎實深”,此後文風一轉,云“過大梁者,或伫想於夷門;游九京者,亦流連於隨會”。用了《史記》侯嬴及《禮記》叔譽的典故。《文選鈔》云:“高祖微時,過夷門,常想侯嬴,祭信陵君,以其能待賢也。”(75)《唐朝文選集注彙存》卷七一,頁220。這裏傅亮替劉裕發出的潛在信號是,無論高低士族,但凡能爲其效命者,皆敞懷迎之。

最後云“抒懷古之情,存不刊之烈。主者施行。”所謂“懷古”固然指張良廟之事,而“不刊之烈”無疑是激奮北伐衆人,收復長安在望,此乃千古一遇之際。

如果説《爲宋公修張良廟教》是與後秦決戰前,傅亮通過古雅的文筆向將士、貴族宣告劉裕的求士意圖以及統一天下的使命,那麽《爲宋公修楚元王墓教》則是完成自古未有北伐壯舉之後,劉裕向天下宣示自己“大天命”的一個文本。

傅亮《爲宋公修楚元王墓教》篇幅略短于前一篇,其全文如次:

綱紀: 夫褒賢崇德,千載彌光,尊本敬始,義隆自遠。楚元王積仁基德,啓藩斯境;素風道業,作範後昆。本支之祚,實隆鄙宗;遺芳餘烈,奮乎百世。而丘封翳然,墳塋莫翦。感遠存往,慨然永懷。夫愛人懷樹,甘棠且猶勿翦;追甄墟墓,信陵尚或不泯。況瓜瓞所興,開元自本者乎!可蠲復近墓五家。長給灑埽。便可施行。(76)《文選》卷三六《爲宋公修楚元王墓》,頁1642—1644。

在解讀這篇教文之前,當明確它與前一篇教文的相同處與不同處。相同處在於作者(傅亮)、寫作地點(彭城,以及彭城治下的留縣)與文體技法均一致。然而最大的不同處在於,後者撰寫宣讀時,後秦都城長安已破,後秦國主姚泓已執斬于建康,劉裕也已祭拜過漢高祖陵。

首句“褒賢崇德,千載彌光”,前四字李善注云:“《禮緯》曰: 天子辟雍,所以崇有德,褒有行。鄭玄《禮記注》: 崇,尊也。”六朝學術中,讖緯隆盛。傅亮在這裏用了《禮緯》“天子”的典故,當諳熟經緯的士族們讀到第一句,即當明了此教文之主旨。而“千載彌光”四字,後世文獻中幾乎成了帝王追尊其父母祖先詔令的專用辭,如《唐大詔令集》卷七八《追尊先天太皇德明興聖皇帝等制》,《全唐文》卷二四《追尊元元皇帝父母并加謚遠祖制》等等。考其原始,傅亮此意則闡明此天子之命,在劉氏而不在司馬氏。

其後又云“尊本敬始,義隆自遠”,李善注再次敏鋭地指出,前四字出自魏明帝詔書。而後四字“義隆自遠”的“義”,是與劉裕最初得以起家的一個最重要的口號“義軍”的“義”緊密相連,即説明了劉裕“合法性”的另一來源。所以在前一篇《爲宋公修張良廟教》開首也云“義存祀典”。衆所周知,劉裕共生有七子,均是“義”字輩。如果允許“讖緯式”推論,宋武帝之後構建劉宋基業最偉大的宋文帝就叫“義隆”,與這裏的“義隆自遠”暗合。不過,日藏舊鈔本《文館詞林》“義隆”二字則作“義高”。(77)《影弘仁本文館詞林》卷六九九,頁447。

再接着“楚元王積仁基德”等幾句則看似讚美先祖楚元王,而實際上反復出現的“後昆”、“本支”、“鄙宗”、“遺芳”、“餘烈”、“百世”等詞彙,似乎都在用華麗的駢文手法而反復地去重點標識一個“關鍵詞”——這個關鍵詞全部聚焦到楚元王的後人——劉裕身上,而非楚元王本身。因此,如“本支”句,《文選鈔》云:“本支,宋公自謂本由彼隆盛之世存此鄙褻之宗。”(78)《唐朝文選集注彙存》卷七一,頁224—225。似乎解釋得不是很到位;而“遺芳餘烈”句,李善注則引用《春秋元命苞》文王積善的典故,則較爲明確地點出了傅亮的用心。

教文又有“追甄墟墓,信陵尚或不泯”句,則完美地與前一篇《爲宋公修張良廟教》“過大梁者,或伫想於夷門”匹配起來。北伐長安前,用侯嬴(臣)的典故;北伐回到彭城,則用信陵君(君)的典故。二典同出一源,一者言臣,一者言君,傅亮可謂成功地體會了劉裕前後兩次在彭城的心境。而此篇教文的另一核心句則是“況瓜瓞所興,開元自本者乎!”《文選鈔》云:“喻周家子孫不絶,今亦自喻高祖之苗裔也。宋,楚之後,故言開源自本。”(79)《唐朝文選集注彙存》卷七一,頁227—228。也就是宣示了劉氏政權相對於司馬氏政權,具有更大、更遠的天命。

以上是《文選》所收義熙二教的大略。

在分析二教的文本結構之後,我想在本節快結束時,作一個學理上的小推測,也就是傅亮最直接的學習對象是誰?在談到傅亮幫助劉裕完成“天命”轉移的文學手法時,往往第一反應是他學習或者參照了魏晉的禪讓九錫文,最著名的當然就是同收在《文選》,卷三五的潘勗《册魏公九錫文》——這一看法,我們無法簡單判斷爲“錯”,但肯定是不精準的。

三國兩晉時代的“經典”,相對於之前或之後的時代,有一個重要特徵,就是其成爲“經典”的時間非常快,也許後世需要五十年才經典化的文本,在瞬息萬變的三國兩晉,可能只要短至五年不到就完成“經典化”了。因此,我們姑且將這個時代的“經典”,相對于東晉末期或南朝初期的人來説,稱之爲“近典”。

在討論傅亮的“近典”之前,請先考察其起家官,《宋書》本傳有云:

(傅亮)初爲建威參軍,爲桓謙中軍行參軍。桓玄篡位,聞其博學有文采,選爲秘書郎,欲令整正秘閣,未及拜而玄敗。(80)《宋書》卷四三《傅亮傳》,頁1336。石井仁《參軍事の研究》對於劉宋的參軍有很好的考證。文載日本三國志學會編《三國志研究》第十號,2015年9月,頁17—83。

桓謙是桓沖次子,桓玄入建康輔政後,其爲尚書令,諸桓之中,可謂權重一時。桓玄敗後,桓謙曾經奔後秦姚興。而傅亮在做到侍中、中書令之前,主要就是記室參軍,且在北伐途中,一度以侍中兼太尉府的參軍,掌記室。王華説他和徐羨之是“中才寒士,布衣諸生”。從這種次一等士族做到“管司喉舌”的重要權臣。我認爲在劉裕之前的桓玄集團的謀臣卞範之是傅亮的“近典”之一。卞範之的事迹主要見於《晉書》與《建康實録》,其有云:

卞範之字敬祖,濟陰宛句人也。識悟聰敏。桓玄爲江州刺史,範之爲長史,委以心膂。玄將篡位,範之爲侍中,其禪詔,文皆範之辭也。後進尚書僕射,玄平,斬於江陵。(81)《建康實録》卷一〇《晉安皇帝》,頁244。

另一個“近典”則有可能是殷仲文:

仲文,陳郡人,南蠻校尉覬之弟。有美才容貌。從兄仲堪薦於會稽王道子,累遷至新安太守,妻即桓玄姊也。聞玄平京邑,棄鄉郡投玄。玄將篡,九錫文,仲文辭也。及玄篡位,總領詔命,以玄勳,爲玄侍中。(中略)劉裕引爲長史,冀因是進,既不得志,常居怏怏有不滿心。(82)《建康實録》卷一〇《晉安皇帝》,頁247。

這兩位桓玄篡晉的掌管誥命重要文士,在桓玄朝都做到了侍中,按照官職與職掌如撰九錫文、册命等等,都可能算是傅亮的“近典”(傅亮是東晉後期及宋國初建之侍中,後爲中書令)。雖然殷仲文與卞範之的文章只剩下比傅亮更少的殘篇斷簡,但正如晉恭帝禪讓前夕簽署詔書時所説:

天子即便操筆,謂左右曰:“桓玄之時,天命已改,重爲劉公所延,將二十載。今日之事,本所甘心。”(83)《宋書》卷二《武帝紀中》,頁46。

我們采取倒敍的視角可知,這份事先擬好的詔命以及此後的策命,正是傅亮的手筆。《宋書·武帝紀》與《資治通鑑》都没有記載的後一情節,而録於《建康實録》:“劉裕至京師,傅亮承裕密旨,諷帝禪位。草詔以請帝書之。”(84)《建康實録》卷一〇《晉恭皇帝》,頁265。而在傅亮“承裕密旨”回京的前夜,《宋書》頗有傳奇色彩地記述傅亮深夜入劉裕宋王宫殿請辭,出門時見“長星竟天”既而感慨云:“我常不信天文,今始驗矣。”(85)《宋書》卷四三《傅亮傳》,頁1336—1337。即將回京讓晉恭帝簽署禪讓詔書的傅亮,這時所説的“天文”也就是“天命”的同義詞。

胡三省注《資治通鑑》劉裕義熙北伐時曾有云:“裕之用人,猶有漢高祖、諸葛孔明之識。”(86)《資治通鑑》卷一一七《晉紀》三九,頁3691。啓用比王、謝次一級的北地傅氏,無疑是劉裕非常重要的人事安排。在最後晉恭帝禪讓這一層窗户紙捅破之前,義熙年間傅亮正是通過二教爲主的這一類文字,獲得了劉裕的極大信任。在北伐途中幫助劉裕取得“大天命”的努力下,最後實際上獲得了江南的“小天命”。

四

《建康實録》“中宗世祖孝武皇帝”條,下有云:

乙亥,置清臺令。初,武帝自永初迄于元嘉,多爲經史之學,自大明之代,好作詞賦,故置此官,考其清濁。(87)《建康實録》卷一三《宋中宗世祖孝武皇帝》,頁349。

此段《建康實録》的敍述似不見於《宋書》等史料之記載,“清臺令”之“清”,有本作“青”。(88)張忱石校勘記云:“徐鈔本及《宋書·孝武帝紀》、《南史·宋本紀》中并作‘清臺令’,今據改。”許嵩撰、張忱石點校《建康實録》,北京,中華書局,1986年,頁500。又,承蒙劉淑芬教授指教,“清臺”在唐前古籍多見,作“青”者不妥。其具體職掌不能完全明了。案宋武帝之世,帝出於部伍之中,不暇文飾,宋王朝初期可謂一“軍事政權”。(89)《江南の開發》,森鹿三責任編輯《分裂の時代: 魏晉南北朝》,東京,中公文庫,2000年,頁271。案: 此章執筆者爲川勝義雄。然宋文帝承平近三十年,論六朝文學者,因“四館”之設(時在元嘉十五年,儒、玄、文、史),多以爲“文學”在宋文帝之世勝於經史,其實在部分唐人的視角中,依舊是“多爲經史之學”。真正的詞賦之興,還要等到性格與才情都大異於父祖的宋孝武帝。

而從宋初“經史之學”,向劉宋中葉“詞賦之學”的轉變過程中,傅亮無疑是一位非常有標誌意義的文士。《宋書·傅亮傳》云:“亮博涉經史,尤善文詞。”(90)《宋書》卷四三《傅亮傳》,頁1336。通常敍述語境下,會把“博涉經史”簡單聯繫上北地傅氏家族的治學門風,比如其高祖西晉傅咸等等。但是,如果我們結合本文二教的分析可以發現,傅亮的文學位置,恰好處於劉宋“經史”到“詞賦”的學術轉變之間,並非“臉譜化”的魏晉家學門風而已。他的教文,無疑首先是具備了典雅性、莊重性,以及與“天命”轉移相符合的神聖性,其次方才是文辭之美。唐宋以後將之定義爲“六朝文學精品”,其實還原到一千六百年前的歷史語境下(公元418,義熙十四年,該年十二月晉安帝崩),今天所謂的“文學性”無疑是它的第二義。或如張溥所云:“晉宋禪受,成于傅季友,表策文誥,誦言滿堂。”(91)《漢魏六朝百三家集題辭注》,頁166。講的方爲第一義。

同時也可見,雖然魏晉南朝大量的“教”類文辭,今天都鮮有一見全貌之緣。而傅亮的這兩篇教文,因爲與劉裕北伐之“大天命”及造宋之“小天命”關係極大,加之身處那個晉宋之際的南方士人對這類文辭尤其敏感、在意,故成文後當很早就被官方或私人吟誦、傳寫。當然,南朝後期的《文選》無疑是他最重要的一次學術文本之定格化。即使對照日藏唐鈔本《文選集注》,傅亮的《爲宋公修張良廟教》、《爲宋公修楚元王墓教》這兩篇正文的異文也還是相對較少,從另一個側面也證明了在“天命”强大視域下,傅亮的教文獲得了鈔本時代較爲少見的穩定性。

文末,再總結一下本篇拙作的幾個基本觀點:

一、 義熙年間,當劉裕討伐南燕之後,獲得“宋公”稱號之前,“天命”對於他來説,不僅僅是獲得南方皇帝之位的“小天命”(承接東晉司馬氏),而是一統天下的“大天命”(恢復兩漢劉氏)。一般認爲東晉南朝僅僅滿足于在南方“重塑中國”,(92)這個詞彙借自何肯(Charles Holcombe),參氏著、盧康華譯《在漢帝國的陰影下: 南朝初期的士人思想與社會》第一章《導論: 重塑中國》,上海,中西書局,2018年,頁1—4。但南朝第一位帝王劉裕卻並非如此。把他的兩次北伐,都用庸俗政治學僅僅視作“篡晉”前的準備,不僅無明顯根據,而且頗爲失古人之心。

二、 作爲南渡次一級士族的北地傅亮,他撰寫的《爲宋公修張良廟教》、《爲宋公修楚元王墓教》,雖然都創作於東晉的北方重鎮彭城(或彭城治下的留縣),但前者寫於後秦未滅,長安未平之際;後者寫於淪喪於胡塵的二京完全收復之際。從唐代開始,很多文獻就搞錯了二教的寫作時間,而現代六朝文史學者亦或迴避二教寫作時間不談,本文透過詳細考證,將其嵌入了對應的義熙北伐時間節點上。

三、 作爲六朝的“教”——這種兼有公文性與駢文性的特殊文體,一般由重臣、諸侯或皇帝手下掌管文書誥命的重要文士撰寫,從官職看,有記室參軍,也有侍中、中書令等等。北伐途中,傅亮以記室參軍兼侍中的身分,用駢儷莊重的文體,將周秦典故成功地化用入劉裕的身上,被此後信奉“事出於沈思,義歸乎翰藻”的梁昭明太子激賞,全文收録進了《文選》的“教”類,也是其書“教”類唯一的作者。從緊迫感來看,《爲宋公修張良廟教》由於寫在北伐將士尚未成功平定後秦之前,危機猶存,透過教文的“文字魔力”之强調,當然重於大獲全勝之後的《爲宋公修楚元王墓教》,因此作爲史家的沈約只在《宋書》中收録了前一篇而已。

四、 通過對二教的文本細讀可知: 彭城,這一座北方城市對於義熙年間的劉裕來説,重要性在某種意義上超過了義熙年間的洛陽,甚至長安。在這裏,他將自己的現實功績與冥冥的漢代劉氏血統建立了最爲直接、可靠的天人聯繫。這一天人聯繫,不僅僅是對他自己存在莫可代替的意義,對於劉裕集團的士人也具有同樣的意義,進一步説,這種意義經由“二教”得以固定化與加强化,因而對劉裕潛在的對手或抵觸者而言,也是具有震撼效果的宣示效力。

五、 作爲推論,傅亮潛在的學習“近典”,很可能是桓玄幕下同樣也擔任過侍中,撰寫過九錫文、册命的卞範之與殷仲文。只是卞、殷二人輔佐了一次不成功的禪讓,其典章誥命自然難以留存後世,而傅亮的教文則作爲“教”的典範收入了《文選》,所以在鈔本時代很早地就獲得了文本的相對穩定性而流傳至今。總之,在宋初“經史之學”,向劉宋中葉“詞賦之學”的推演途中,傅亮無疑是一位非常有標誌意義的人物,他的文史地位應該得到再審視。