常州市轨道交通票价策略研究

2019-11-23黄国栋

黄国栋

(常州市规划设计院,江苏 常州213003)

0 引 言

城市轨道交通票价策略的实施是一个复杂且敏感的问题,既要考虑经济效益和经营可持续性,还要考虑外部社会效益[1-2]。常州市轨道交通1 号线正处于建设中、未开通之际,需谋划相应的票价实施策略。本文从政府、轨道交通企业、乘客三个不同角度出发,结合常州市的实际情况提出轨道交通票价策略实施建议,为常州市轨道交通1 号线票价策略提供借鉴和参考。

1 政府角度

1.1 政府兜底建设期投入,减轻运营压力

常州市轨道交通1 号线一期工程总投资232.97 亿元,其中项目资本金为93.19 亿元,具体由常州市政府根据投资计划安排落实该部分建设资金的筹措,其余资金则由轨道交通公司通过商业银行贷款筹集。

此外,常州市政府还设立了轨道交通建设发展专项基金,多渠道筹措建设和运营资金,一方面每年划拨15%新增财力注入专项基金,另一方面市区经营性土地出让收益中固定抽取50 万元/亩纳入专项基金。

通过政府财力担保,减轻了轨道交通运营压力,一定程度上降低了建设期投资还本付息对票价制定的锚定约束影响。

1.2 运营阶段予以财政补贴和政策扶持

政府除了直接的财政资金补贴外,也可以规划控制轨道交通沿线土地[3]。常州市级层面控制了轨道交通1、2 号线站点周边约5000 亩土地,并发文明确该部分土地出让收益全额用于运营管理补贴。前期控制沿线土地,后期出让土地补贴运营的做法本质上是将轨道交通外部效益内部化。

此外,政府也可将轨道交通沿线土地开发管理权赋予轨道交通公司,授予广告、商贸等特许经营权,多渠道的商业化收入弥补运营业务亏损,减轻政府财政补贴压力。

1.3 税费减免和电价优惠

政府可在规定范围内合理运用各项税务优惠政策,采用财政退税、房地产税减免、所得税优惠等方式对轨道交通企业提供支持。

电费在轨道交通运营成本中约占25%,在总成本中约占10%。轨道交通是公益性城市基础设施,其用电收费不能按照一般盈利为主的单位用电标准,电价收费标准应低于大工业(见表1)[4]。政府可吸取国内轨道交通运营相对成熟的城市经验,对轨道交通用电实行单一制电价,并予以电价优惠。

1.4 整合公共交通资源,实现公共交通一体化发展

政府应统筹城市公共交通资源,结合轨道交通线站位布局,实现城市公共交通系统内部各种运输方式合理分工。对常规公共交通线网围绕轨道交通分四个层次进行重构。

1.4.1 第一层次:对轨道交通沿线的常规公共交通平行线路合理抽疏

主要针对平行段长度超过轨道交通线路三个区间的公共交通线路,具体的调整方式包括将公共交通线路局部改线、截短线路或取消线路(见图1)。

表1 常州市电价分类收费标准 元/(kW·h)

1.4.2 第二层次:增加接驳公共交通线路,增加轨道交通辐射范围

通过轨道交通与常规公共交通的换乘,加大轨道交通站点对客流需求较大的外围片区、居住社区等区域的辐射吸引(见图2)。

图2 增加接驳公共交通线路

1.4.3 第三层次:沿线公交首末站的调整

将有条件的常规公共交通线路首末站整合进轨道交通站点综合枢纽内,加强轨道交通与常规公共交通的无缝衔接,进一步增大轨道交通的辐射范围。

1.4.4 第四层次:沿线公交中途停靠站的调整

通过调整公交中途停靠站,减少与轨道交通与常规公共交通的换乘时间,提高换乘便捷程度,从而进一步增强轨道交通吸引强度。

1.5 适时调整现有公共交通低票价政策

长期以来常州城市公共交通实行“投币一元,刷卡六角”的低票价政策,低票价的运营模式对政府带来了明显的财政压力。2016 年,常规公共交通的运输收入约为0.8 元/人次,实际运输成本则达

3.2 元/人次,政府全年财政补贴高达4.92 亿元。

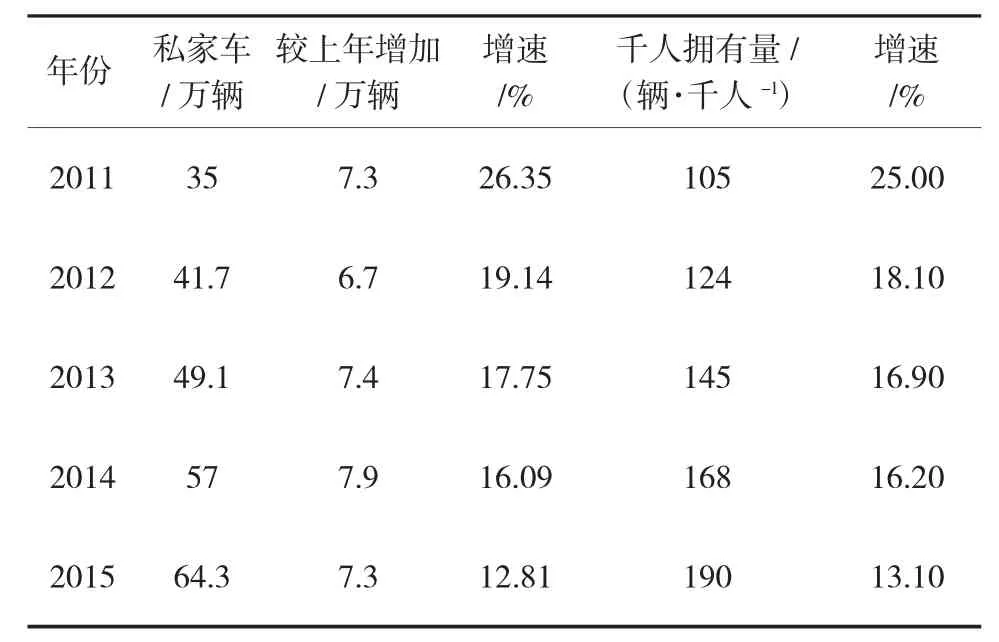

然而公共交通客流量却逐年下降(见图3)。一方面,是由于小汽车保有量增长较快(见表2);另一方面,低票价对于客流增长的刺激出现边际效应。

图32011—2015 年常州市区公共交通客运量变化趋势图

表22011—2015 年常州市区注册私家车、千人拥有量情况

低票价政策吸引一部分短距离慢行客流向公交转移,公交线路局部段运能不足,服务质量较差;同时小汽车的便捷和低成本对于中长距离的客流更有吸引力。适时调整现有公共交通低票价政策,提升小汽车出行成本,优化出行结构,既能减轻政府财政补贴压力,也有利于城市公共交通的长期稳定发展。

2 轨道交通企业角度

2.1 经营策略与轨道交通发展阶段相吻合

从轨道交通线网运营规模、网络密度、客流分担率、运输服务供需状态、企业盈利能力等多方面综合衡量,轨道交通的发展可大致分三个阶段时期:运营初期、运营成长期和运营成熟期。

2.1.1 运营初期

运营初期表现为运营线路仅1~2 条,服务范围有限,乘客需借助其他交通方式经过若干次换乘才能实现一次完整出行。

2.1.2 运营成长期

轨道交通骨架线路基本成型,但网络结构仍处于扩张完善中,对城市重要区域均实现一定覆盖。轨道交通客流增长明显且迅速。轨道交通运营收入实现较快增长,运营企业逐步实现内部收支平衡。

2.1.3 运营成熟期

轨道交通线网已经完全成型,覆盖区域实现最大化。市民出行对轨道交通具有很强的依赖性,客流量达到设计流量,甚至出现个别线路、部分时段超过设计能力的情况,运营利润达到顶峰。

1 号线一期工程是常州市建设的第一条轨道交通线路,预计2019 年投入运营。对于整个城市轨道交通网络系统而言,2022 年常州仍处于轨道交通运营初期阶段,该阶段主要目的是最大限度地吸引1 号线沿线客流,培育客流市场,固化居民出行习惯。因此在运营初期,应通过采用包括低票价在内的多种措施来吸引居民选乘轨道交通1 号线,提高轨道交通利用率,同时加强宣传力度,让老百姓了解轨道交通的优势,不断提升运输服务质量,增强轨道交通的影响力和渗透力。

2.2 合理调整轨道交通票价及政策

随着轨道交通网络的不断完善,轨道交通服务水平也在逐步提升,进入运营成长期和成熟期后,轨道交通的运营情况以及外部经济条件都发生较大的变化,轨道交通票价策略也必须相应地做出调整。

轨道交通作为一项公益性较强的公共服务基础设施,票价策略的调整应坚持“政府指导、企业自主、民众监督”的原则。

2.3 配套实施分时票制

从2016 年常州市综合交通调查初步结果来看,居民出行的早晚高峰现象非常明显(见图4)。这表明在计程票制基础上,常州市轨道交通1 号线具备配套实施分时票制的条件。

图42016 年常州市区居民出行时间分布图

轨道交通运营初期客流量远未饱和:高峰时段运能存在较多富余,无须提高票价来平抑部分客流量;平峰时段地面交通相对畅通,轨道交通的优势有些下降,为吸引客流,轨道交通票价可适当下降,避免运能浪费。因此可选择“高峰时段不提价,平峰时段降价”的分时票制策略,具体通过不同时段的刷卡优惠比例不同来实现。

3 乘客角度

3.1 与既有公共交通票价政策做好衔接

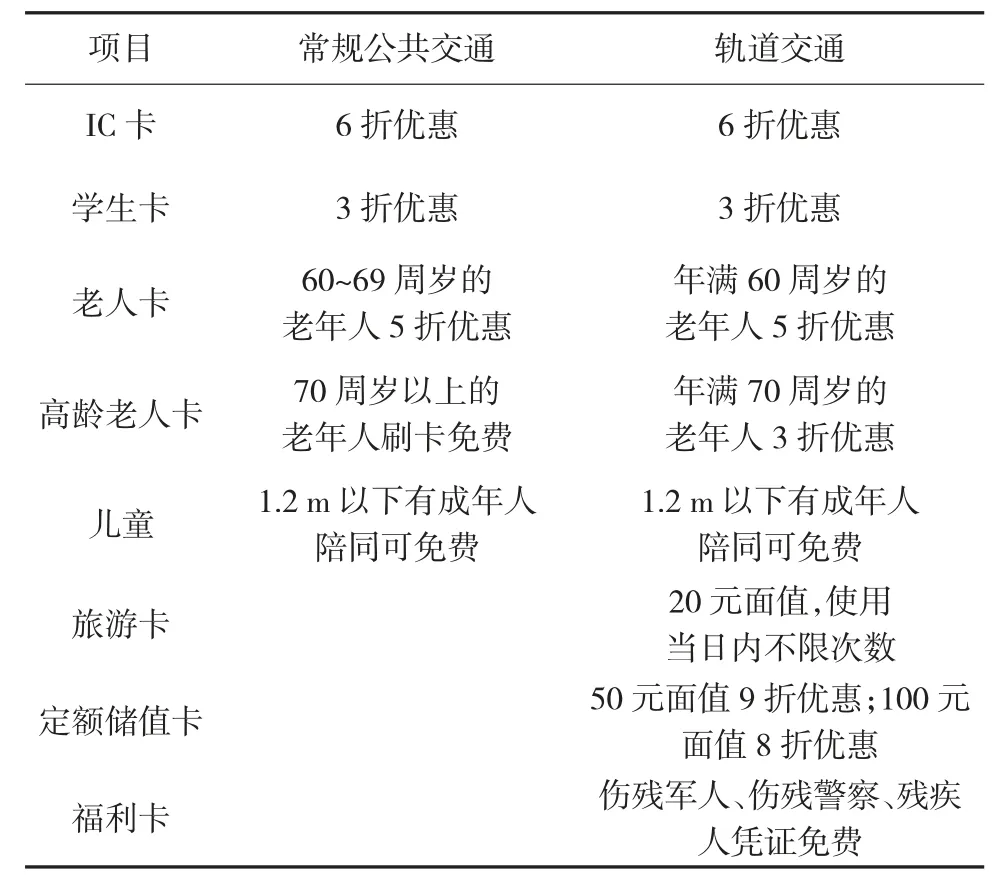

常州市常规公交票价政策是“投币一元,刷卡六角”,同时针对不同人群有多种优惠卡,居民认可度较高。

轨道交通一般采用区间计程票制,在票价上与常规公共交通有所不同,建议常州市轨道交通在票价优惠政策方面尽量延续常规公共交通的做法,使两者尽可能实现平顺过渡对接,为公共交通一体化奠定基础。

轨道交通与常规公共交通票价优惠政策对比见表3。

表3 轨道交通与常规公共交通票价优惠政策对比

此外为了进一步促进城市公共交通一体化联运,鼓励居民选择公共交通出行方式,建议在一定时段内,常规公共交通与轨道交通之间换乘优惠,如乘客在第一次刷卡乘坐常规公共交通后60 min内换乘轨道交通的可享受1 元优惠;乘客刷卡出站后30 min 内可免费换乘常规公共交通。

3.2 完善轨道交通站点交通衔接设施

轨道交通无法提供“门到门”的运输服务,因此应在轨道交通站点合理配置其他交通衔接设施,缩短各种其他交通方式与轨道交通之间的换乘距离。轨道交通站点各项交通衔接设施主要有以下四项[5]。

3.2.1 步行空间

为保障乘客的安全通行,在轨道交通站点交通衔接设施规划布局时应将行人步行空间放在首要位置,确保步行流线的清晰连续和步行环境的安全便捷。一般大型的枢纽站及重要站点均需设置站前广场。城市中心区域由于受用地条件限制,应确保站点拥有足够的集散空间,满足一定的换乘条件。

3.2.2 非机动车

非机动车是轨道交通系统衔接方式中短距离出行的必备工具,非机动车接驳轨道交通的覆盖范围不宜超过2 km。位于城市中心城区边缘、城郊接合部或者城市中心区内生活性道路沿线附近的轨道交通站点设置非机动车停车设施,为非机动车换乘轨道交通提供条件。

3.2.3 出租车

出租车与轨道交通接驳,多采用即停即走的方式,停车时间较短,因此一般不专门设置出租车停车场(大型枢纽站除外),可根据需要在站点周围结合出入口合理设置出租车临时停靠点,一般设置1~2 个停车位即可。

3.2.4 私家车

中心城区内的轨道交通站点不宜设置私家车接驳停车场,城市外围地区的轨道交通枢纽站可构建“P+R”系统,提供换乘服务和停车优惠,调节出行需求,缓解中心城区交通压力。

4 结 语

本文分别从政府、轨道交通企业、乘客三个角度出发提出了轨道交通票价策略实施的相关建议。政府方面主要是兜底轨道交通建设成本,提供必要的财政补贴及政策扶持,多渠道、多方式减轻轨道交通运营压力,整合公共交通资源,以实现公共交通协调发展。轨道交通企业则应采取轨道交通发展阶段相适应的经营策略与乘客出行需求相匹配的票价策略,以提升轨道交通吸引力。乘客更多关注的是轨道交通与既有公共交通在票价上的衔接过渡,完善其他不同交通方式与轨道交通的换乘设施,以提升公交出行便捷度。