人工湿地的绿色结构设计初探

2019-11-23张桢

张 桢

(上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司,上海市200092)

0 引 言

随着国家海绵试点城市建设的推广与黑臭水体治理的推进,人工湿地成为重要的一种绿色设施用于水质提升。在人工湿地的设计中,结构工程对于湿地建设尤为重要,人工湿地作为绿色设施,在结构设计中也尽量采用绿色设计,对生态环境的影响与隔离最小。

1 人工湿地的实用范围

目前人工湿地用于污水厂尾水的深度处理、海绵城市建设中初期雨水的处理、微污染河水、黑臭水体的治理、分散型生活污水的处理中都是一种比较普及的方式[1,2]。

2 人工湿地的类型

人工湿地主要分两种类型,一种为看得见水面的人工湿地,称为表面流人工湿地,另一种为看不见水面的人工湿地,称为潜流人工湿地。在实际应用中,两者通常串联使用。

3 人工湿地的结构设计

3.1 表面流人工湿地的结构设计

表面流人工湿地的过流通道全部采用绿色设施较为合理。

表面流人工湿地要保证一定的水面率,同时为了保证沉水植物的正常生长,水深不宜太深,在结构设计中,因为是绿色生态设施,所以挡墙、护岸尽量采用生态模式。在设计表面流人工湿地时,尽量利用场地现场的土壤进行土石方平衡,在此基础上尽量采用重力流、设置一定的坡度,保证有一定的流速,不易发生富营养化且不发生冲刷。尽量减少钢筋、水泥、砖等灰色设施工程的量,有效利用地块原状土进行土石方平衡。流道采用生态放坡,应依照岸坡稳定、正常行洪、表面异质、材质自然、内外透水、及成本经济等原则来进行设计。护岸结构对生态系统冲击最小,不仅对水流的流量、流速、冲淤平衡、环境外观等影响最小,要适宜于创造动物栖息及植物生长所需要的多样性生活空间。

3.2 潜流人工湿地的结构设计

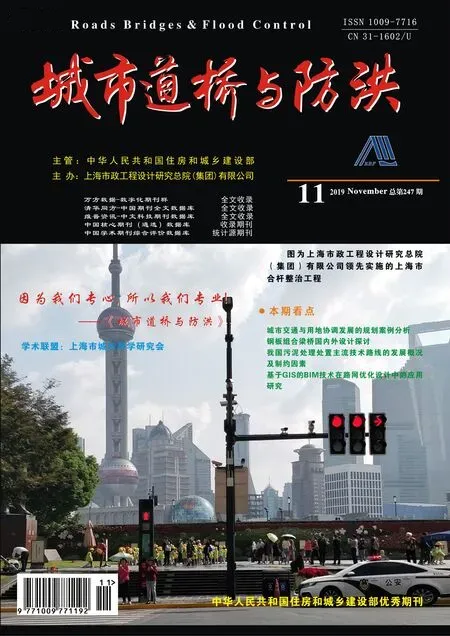

潜流人工湿地通常以单元格模块化组合的方式设置,每个单元格内的主要构成为布水管道与布水区、湿地填料、出水管道与出水区,深度通常为90~160 cm 之间[3]。湿地填料的面层为种植土,种植湿地作物。潜流人工湿地与外部其他设施如耕地、道路、鱼塘等隔离,通常采用钢筋混凝土挡墙,保证湿地的稳定性,不因外部条件对湿地的稳定性造成干扰影响。由于潜流人工湿地通常为轮换运行,当相邻单元格一组进水、另一组不进水时,挡墙两侧的受力难以平衡,这时挡墙底部宜采用钢筋混凝土底板,挡墙墙体采用砖砌[4]。潜流湿地单元格之间的挡墙顶部尽量不伸出土体,挡墙起到保证水流稳定性的基本功能下,做到上部绿色湿地植物的种植面积最大化,见图1,在实际操作中,隔墙也可以采用PVC 板。

图1 潜流人工湿地的结构设计(单位:mm)

3.3 人工湿地配套设施结构设计

(1)水上栈道的设计

表面流人工湿地通常设置水上栈道用于维修,表面流人工湿地通常设置在鱼塘、河漫滩、湖库沿岸,通常在栈道区域需要保证栈道的稳定性。

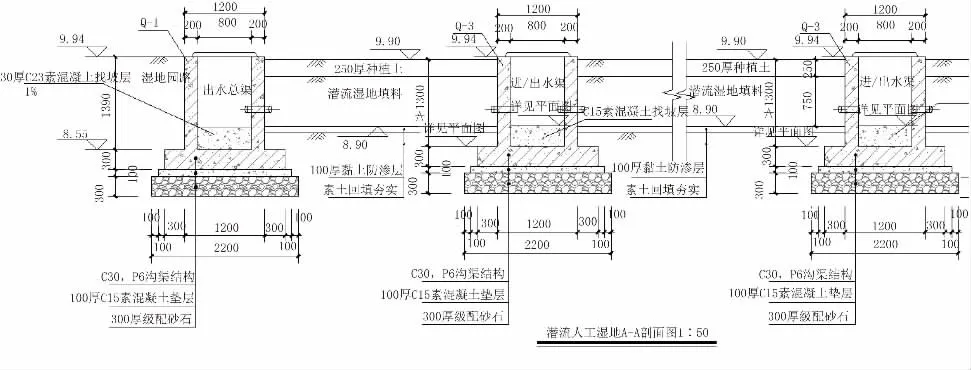

当湿地对游客开放时,通常防腐木或者仿木面层;当湿地作为水质提升设施,主要满足运维人员通行时,栈道设置为水泥压花面层,栈道设置见图2。

图2 表面流人工湿地的水上栈道结构设计(单位:mm)

(2)调节塘或湿塘的结构设计

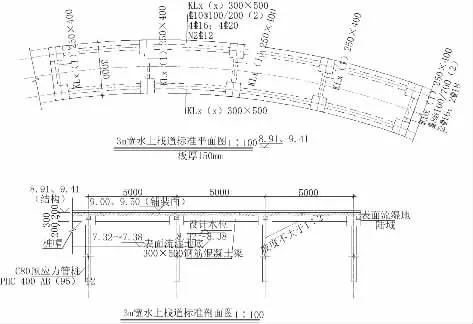

人工湿地用于处理初期雨水或回用雨水时,通常水质与水量均有较大波动,为了避免对人工湿地处理效果的冲击,在用地条件较好时,设置调节塘或湿塘,将雨水进行临时储存,相对均匀的排入人工湿地,保证湿地在合理的污染负荷和水力负荷下运行。调节塘或湿塘作为生态调蓄设施,在结构设计汇总尽量采用相对生态的方式保证其结构稳定性。在近期某市的海绵城市初雨治理项目中,由于调节塘地块的土质偏差,均为淤泥质土壤,无法正常放坡,利用现状土质作为调节塘护坡较为困难,本着对环境影响最小、尽量减少土方外运的原则,设计采用了袋装土护坡,再外运少量优质土壤用于表层种植,这样对周边生物的生态干扰最小。

调节塘在实际运行中需要保持一定水位,保证调节塘护坡上的挺水植物的正常生长,在出水端底部梯形断面,上面设置格宾石笼墙,既可以保证水流正常通过调节塘,又可以将较大的漂浮物、悬浮物滞留在调节塘内,不对后续人工湿地的运行造成影响。

(3)跌水设计

在人工湿地的应用中,有较多的地区具有地块高差偏大,需要设置跌水后才能满足人工湿地的进出水要求,这时,可以采用梯级湿地进行跌水,在跌水过程中可以达到充氧、造景与水处理的综合效果,见图3。

图3 人工湿地的跌水设计