机动车登记查验制度框架下理解与运用VIN情况分析

2019-11-22林继开董世凯

林继开 董世凯

摘 要:VIN作为机动车的身份证,在机动车登记查验中具有重要意义,只有正确把握和熟练运用国家标准、部门规章的相关内容,才能在机动车管理和查验工作中做到有的放矢,充分发挥其应有的作用。

关键词:车辆识别代号;机动车登记;机动车查验

VIN(即vehicle identification number的縮写,中文翻译为“车辆识别代号”,俗称“大架号”),是车辆制造厂为了识别某一辆车而为该车辆指定的一组字码。只有正确认识和全面把握关于VIN的系列制度规定,才能充分发挥其在机动车登记查验中的重要作用。

1机动车登记查验中有关VIN规定的标准制度梳理

1.1 GB 16735中的规定

2004年6月21日发布,同年10月1日起施行的GB 16735—2004,是将原国家推荐性标准GB/T 16735—1997《道路车辆车辆识别代号(VIN)位置与固定》和GB/T 16736—1997 《道路车辆车辆识别代号(VIN)内容与构成》整合与完善后,升级为强制性国家标准。其主要内容如下:

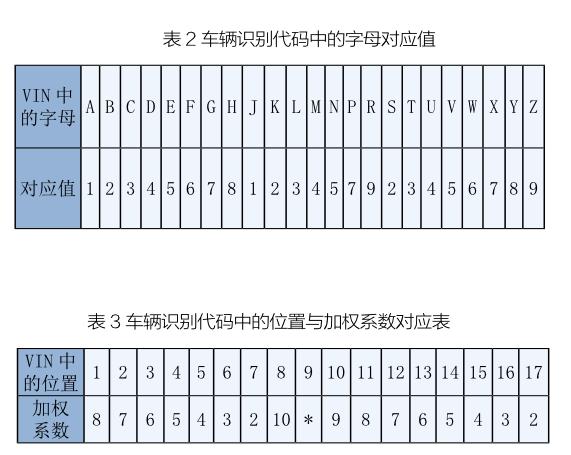

VIN由世界制造厂识别代号(WMI)、车辆说明部分(VDS)、车辆指示部分(VIS)三部分组成,共17位阿拉伯数字和大写的罗马字母(字母I、O及Q不能用),是机动车的身份证,在全世界范围内具有唯一性。机动车查验中应用最多的是检验位和年份代码位。VIN的第9位字码是检验位,可为“0~9”中任一数字或字母“X”,车辆制造厂在确定了VIN的其他十六位代码后,通过以下方法计算得出检验位(计算结果用以核对车辆识别代号记录的准确性):①车辆识别代码中的数字和字母对应值如表1、表2所示;②按表3给车辆识别代码中的每一位指定一个加权系数;③将检验位之外的16位每一位的加权系数乘以此位数字或字母的对应值,再将各乘积相加求得的和被11除,所得余数即为检验位。如果余数是10,检验位应为字母X。

VIN中第10位为年份代码(数字0和字母I、O、Q、Z不能用),按表4规定使用(30年循环一次)。

1.2 GB 7258中的规定

GB 7258是我国机动车安全技术管理中最基本的技术性法规,是新车注册登记、用车定期检验和事故车辆检验的主要依据,其历次版本修订时都将VIN作为重要内容加以规定和表述。

GB 7258—1987:我国第一部机动车运行安全技术管理的技术性法规。尽管在该版本标准中没有VIN的具体规定,但它的颁布和实施,在保障机动车运行安全、促进机动车技术和质量的提高及检测技术的发展等方面发挥了重大作用。值得注意的是,标准中规定发动机的型号和出厂编号字体应为二号印刷字,底盘的型号和出厂编号字体应为一号印刷字,这是标准中唯一对字体的规定。

GB 7258—1997:1997年4月9日批准,1998年1月1日起施行。新标准充分借鉴了87版实施多年的实践经验和国外车辆管理的先进方法,条款由141条增加到223条。标准3.1.4中规定,“易于拓印的车辆识别号(VIN)可代替整车型号和出厂编号”,虽然是选择性条款,但开启了VIN纳入GB 7258管理的新篇章,为实现车辆管理与国际接轨奠定了基础。

GB 7258—2004:2004年7月12日发布,当年10月1日起施行。该标准在4.1.3中明确规定,“汽车、摩托车及轻便摩托车、半挂车必须在车架(无车架的机动车为车身主要承载且不能拆卸的部件)上打刻易见且易于拓印的车辆识别代号,打刻位置应尽量位于前部右侧,如受结构限制亦可打刻在其他部位,组成车辆识别代号的字母和数字的高度和深度应符合 GB 16735 的规定,车辆识别代号一经打刻不得更改、变动”;“打刻的所有车辆识别代号应一致,车上所有的车辆识别代号内容应一致”。此外,鉴于运输车不宜分工业用和农业用的共识,在04版标准中将“三轮农用运输车”更名为“三轮汽车”,将“四轮农用运输车”更名为“低速货车”,明确“农用运输车”实质上是汽车的一类。

GB 7258—2012:2012年5月11日批准发布,当年9月1日开始施行。新版本中的一个显著变化,就是对VIN的打刻要求和标示要求更加严格,在实践中更具有可操作性和严密性,以期提升对汽车(尤其是乘用车)的可追溯性,更好地打击和预防盗抢机动车违法犯罪行为。标准增加了乘用车和总质量小于等于3500kg的货车(低速汽车除外)还应在靠近风窗立柱的位置设置能永久保持、可从车外清晰识读的标有车辆识别代号的标识的规定;增加了“乘用车至少还应在后备箱标识车辆识别代号及在其他5个主要部件上标识车辆识别代号或零部件编号”“具有ECU单元的乘用车,其ECU应能读取车辆识别代号等特征信息或能通过电子接口读取车辆识别代号等特征信息”“对机动车进行改装或修理时不允许对车辆识别代号等整车标志进行遮盖(遮挡)、打磨、挖补、垫片等处理及凿孔、钻孔等破坏性操作”,以及“不应破坏或未经授权修改ECU记载的VIN信息”等要求。

GB 7258—2017:2017年9月29日发布,2018年1月1日起施行。为从制造源头上加大栏板式、仓栅式、自卸式、罐式货车/挂车等重点车辆造假难度,限制不法分子使用“标准车厢”“值班车厢”等手段在注册登记检验、定期安全技术检验等环节中蒙混过关,标准进一步规范了车辆识别代号的打刻要求,明确总质量大于等于12000kg的栏板式、仓栅式、自卸式、罐式货车及总质量大于10000kg的栏板式、仓栅式、自卸式、罐式挂车还应在其货箱或常压罐体上打刻至少两个车辆识别代号,并且距货箱(常压罐体)前端面距离应小于等于1000mm。

1.3机动车登记的相关规定

《机动车管理办法》:1960年国家颁布了《机动车管理办法》。在计划经济背景下,将机动车作为生产资料进行管理,导致办法的内容比较简单,只能通过规范性文件、批复、答复等形式对机动车登记工作做出补充和调整,但这些规定琐碎分散,缺乏系统性和规范性。

第56號令:公安部于2001年1月颁布了《中华人民共和国机动车登记办法》,并于当年10月1日起施行。办法规定,车辆管理所办理注册登记时,应当使用计算机登记系统,全国统一的专用打印设备和打印软件,对机动车的类型、制造厂、品牌、型号、车辆识别代号(车架号码)、发动机号码、车身颜色等进行登记,以维护国家法定证件的严肃性。同时,56号令统一了车管所名称“XX市公安局交通警察支队车辆管理所”,建立了机动车登记证书制度和委托办理制度,使抵押登记和委托办理成为可能。

第72号令:2004年4月30日公安部部长办公会议通过,当年5月1日起施行。部令规定,车辆管理所应当使统一标准的数据库和登记软件办理机动车登记,并能够实时将登记内容传送到全国公安交通管理信息系统。车辆管理所应当对机动车的车辆类型、厂牌型号、颜色、发动机号码、车辆识别代号(车架号码)及主要特征和技术参数进行确认,核对车辆识别代号(车架号码)的拓印膜。

第102号令:2008年4月21日发布,当年10月1日起施行。鉴于《机动车查验工作规程》(GA 801—2008)于同年10月1日起开始实施,部令中将涉及车辆查验方面的内容删除,只是侧重于办理登记业务程序性、资料性的要求。

第124号令:2012年9月12日公安部第124号令公布《公安部关于修改<机动车登记规定>的决定》,在102号令中增加了校车登记的内容。

这里需要说明的是,相对于部令规定的“硬条件”而言,机动车登记业务还有一个“软约束”,即“交通安全综合服务平台”,也就是“六合一”系统。就VIN管理而言,通过在“六合一”中嵌入含有“合格证编号、车辆识别代号、发动机号”等模块,从2008年6月1日起,系统开始对所有乘用车及客车(即微型客车、小型客车、中型客车、大型客车)类产品实施核查;从2008年12月1日起对其他机动车产品实施核查,进而在系统内实现和保证VIN的唯一性。

1.4其它规定

1996年12月25日发布《车辆识别代号(VIN)管理规则》,于1997年1月1日起施行,要求每一辆汽车、挂车、摩托车和轻便摩托车都必须具有车辆识别代号。规则过渡期为24个月,1999年1月1日后,规则范围内所有新生产车辆均须使用VIN。

1998年11月19日,公安部交管局印发关于实施《车辆识别代号(VIN)管理规则》有关问题的通知(公交管﹝1998﹞296号),要求公安交管部门对打刻了VIN的车辆,应当使用VIN代替车架号作为判别车辆唯一性的标识之一,注册登记时应拓印VIN并留存,在过渡期内车辆打刻VIN或车架号均视为有效,不得以未使用VIN为由拒绝办理注册登记。

2002年10月18日,国家经贸委和公安部联合下发《关于进一步加强车辆公告管理和注册登记有关事项的通知》(国经贸产业﹝2002﹞768号),规定实施车辆识别代号(VIN)的管理,要求汽车整车、汽车底盘、半挂车、摩托车产品实施VIN管理,采用汽车整车的产品或底盘改装的产品,应在改装车产品的规定部件或产品标牌上完整保留汽车整车产品或底盘的VIN。

2004年11月2日,国家发改委第66号公告,发布《车辆识别代号管理办法(试行)》,决定从2004年12月1日起开始施行,与GB 16735—2004配套使用,共同对我国车辆VIN进行管理,原《车辆识别代号(VIN)管理规则》同时废止。

2006年,国家发改委关于规范三轮汽车、低速货车管理有关事项的通知(发改产业﹝2006﹞) 823号)要求,三轮汽车、低速货车应当实施VIN管理,并且自2007年3月31始,《车辆生产企业及产品公告》内未标识VIN的产品将撤销,并不得销售。

2008年1月2日,国家质检总局和公安部联合发布《对进口机动车车辆识别代号(VIN)实施入境验证管理的公告》(公告2008年第3号),规定自2008年3月1日起,进口机动车的VIN必须符合GB 16735—2004的要求。对不符合上述标准的进口机动车,检验检疫机构将禁止其进口,公安机关不予办理注册登记手续,国家特殊需要经批准的,以及常驻我国的境外人员、我国驻外使领馆人员自带的除外。

2登记查验中需要注意和把握的问题

2.1 正确理解年份代码的含义

根据GB 16735—2004的规定,VIN的第10位表示车辆的生产年份,它可以是实际制造车辆的历法年份,也可以是车辆制造厂决定的车型年份。当采用车型年份时,可以与实际制造的历法年份不一致,只要实际周期不超过两个历法年即可。由于合格证上并未注明采用哪种年份,需要查验员根据实车判断:如果年份代码与制造年份一致,采用的是“制造年份”,如果不一致,则采用的是“车型年份”。

对于“两个历法年份”,是指VIN中年份代码(依据表1)对应的年份与车辆实际制造年份的差值。制造年份,对国产车是指《机动车整车出厂合格证》(对改装车为《底盘出厂合格证》或用于改装的整车的《机动车整车出厂合格证》)上“车辆制造日期”对应的年份,而不是“合格证签发日期”对应的年份;对进口车应采用其整车《货物进口证明书》及《车辆一致性证书》等经确认的技术文件上记载的车辆制造日期对应的年份,而不是《货物进口证明书》上“进口日期”对应的年份。比如VIN第10位为“G”,其对应的历法年份为2016年,其实际制造年份最早可以是2014年1月1日(至2016年1月1日不超过2年),最晚可以是2018年12月31日(与2016年12月31日不超过2年),即以2016年为基准左右各2个历法年度,车辆制造日期在2014年1月1日至2018年12月31日之间均视为符合要求。

需要说明的是:GB 7258—2017条文释义中关于“车型年份”的说明系根据修订后的GB 16735编写的,目前还没有发布实施,故仍执行GB 16735—2004的相关规定。修订后的GB 16735规定,车型年份由车辆制造厂为某个单独车型指定,只要实际周期不超过24个月,可以和历法年份不一致。若实际生产周期不跨年,车型年份应与历法年份一致;若实际生产周期跨年,车型年份应包含且僅包含年份代码对应历法年份的1月1日。重点是要正确理解“包含且仅包含年份代码对应历法年份的1月1日”,即只能有一个1月1日。比如采用车型年份,代码为K,对应的历法年份为2019年,则该车型最长的允许生产周期为2018年1月2日至2019年12月31日(即只能有2019年的1月1日,而不能有2018年和2020年的1月1日)。

2.2 正确把握标准的效力范围

纵览相关规定可以看出,不同时期VIN管理的侧重点不同、详细程度不同,对于机动车全寿命管理而言,查验中既不能以现行标准盲目“溯往”,又不能用失效标准错误“开来”,尤其是针对GB 7258—2004与GB 7258—2012期间变化较大的条款,要合理区分、正确使用。比如在2004版本有效期间内生产的车辆,因各机动车生产厂家在设计和生产时对VIN打刻位置和打刻的VIN应易见且易于拓印的理解不同,加之车辆结构变化较大,形态各异,再有生产成本和制造工艺的影响,造成VIN的打刻位置和打刻方式也多种多样,个别车辆还存在周围有覆盖物、打刻在挖补或焊接在车身部件上、不易观察和数量单一、同一型号车辆VIN位置不固定,标牌和仪表盘处VIN标识易破坏等情形,均不宜认为是违规产品。还有,2008年3月1日开始对进口车实施VIN管理,对于之前已注册车辆,在转移登记过程中,更是应以排除盗抢嫌疑为主,应具体问题具体分析,做到与其他查验项目相互印证,共同判定车辆的唯一性,而不能一概而论,一退了之。

2.3 正确把握查验的确认尺度

VIN是机动车登记查验的核心项目,也是确认机动车唯一性的重要依据,事关群众的切身利益,工作中必须做到依法依标查验,既不要人为抬高标准,又不能肆意降低标准,坚决杜绝随意性。比如,标准未规定VIN两端是否打刻起止标记,但如果打刻则不应与VIN相混淆,且与VIN的字母、数字的间距应紧密、均匀;标准未规定VIN的字体形式,鉴于不同部件材质及受力面大小的不同,不同部位构件上的VIN无法做到字体和大小相同,但同一车辆的所有VIN内容应相同,同一部位VIN字母和数字的大小应相同;尽管规定了VIN打刻的深度和高度,但实践中以拓印膜清晰可读为符合标准;VIN从上(前)方易于观察、拓印,并非指车辆的正前方,在车辆侧面易于观察和拓印也应视为符合要求;对于部分平行进口车和进口改装车,存在第10位年份代码为“0”,或者打刻的要求不符合GB 7258的规定,在用车以排除盗抢为主,新车应严格把关,不应为其办理注册登记。

3结语

综上所述,VIN是确认车辆唯一性的重要依据。我们只有把握其自身的发展脉络,掌握国家的相关政策法规,熟悉机动车登记查验的相关标准要求,不断完善制度标准和管理手段,才能在登记查验中充分发挥其应有的作用。

参考文献

[1] 《道路车辆车辆识别代号》[S],GB 16735—2004.

[2] 杨蜀成,孙从富,罗跃.车辆识别代号(VIN)的管理现状及改进建议[J].道路交通管理,2011(6).

[3] 戴晓锋.VIN的奥秘[J].汽车与安全,2013(10).

[4] 周天佑.正确理解和执行国家标准GB 7258—2004(上)[J].汽车维修与保养,2005(3).

[5] 周天佑.正确理解和执行国家标准GB 7258—2004(中)[J].汽车维修与保养,2005(4).

[6] 叶盛基.我国机动车运行安全技术条件标准的修订情况及其分析[J].世界汽车,1997(9).

[7] 丁莉,李怀彬.从乘用车角度对GB 7258—2012《机动车运行安全技术条件》标准的解读[J].轻型汽车技术,2012(Z4).

[8] 应朝阳,胡鲲.GB 7258-2012《机动车运行安全技术条件》制修订情况介绍[J].中国标准导报,2012(7).

[9] 周炜.谈《机动车运行安全技术条件》(GB 7258—2017)的变化[J].汽车维护与修理.2018(3).

[10] 公安部发布机动车登记办法[J].道路交通管理,2001(2).

[11] 林少雄.新旧机动车管理办法之比较[J].安全与健康,2002(12).

[12] GB 7258—87至GB 7258—2017的历次版本及其释义.

[13] 机动车登记规定(办法)的历次版本.

[14] 是建荣.机动车登记系统.2009(10).

《机动车查验工作规程》(GA 801—2019)车辆外观形状查验合格要求简介

9月1日起,公安部发布的《机动车查验规程》(GA 801—2019)正式实施。新版规程修改了“附录A 机动车查验主要合格要求”。根据 GB 7258—2017等新标准要求和查验过程中遇到的常见问题,修改了车辆识别代号等项目的主要合格要求,放宽了车辆外观形状要求,允许加装/改装部分外部零件。

对于车辆外观形状改装合格的查验,我们需明确合格改装情形以及涉及非法改装的情形,了解车辆外观形状合格改装的要求。

注册登记查验时,国产机动车外观形状应与《公告》照片一致,但以下2种情形除外:(1)装有《公告》允许选装部件的;(2)乘用车在不改变车辆长度宽度和车身主体结构且保证安全的情况下,加装车顶行李架、出入口踏步件、换装散热器面罩和/或保险杠、更换轮毂等情形的。其他情况下,实车外观形状应与《行驶证》照片一致(目视不应有明显区别),但以下2种情形除外:(1)装有允许自行加装部件的;(2)乘用车对车身外部进行了加装/改装,但未改变车辆长度宽度和车身主体结构的。

乘用车出厂后对车身外部进行上述加装/改装但未改变车辆长度宽度和车身主体结构、加装车顶行李架后车辆高度增加值小于或等于300mm且未发现因加装/改装导致不符合GB 7258国家标准情形的,告知机动车所有人或申请人(或被委托的经办人)应定期对车辆按规定进行检查及维护保养、保证加装/改装后车辆的使用安全,车辆外观形状发生变化的还应申请换发行驶证,记录相关情况后视为合格。其中,测量车辆长度宽度时,按照GB 1589-2016 国家标准规定不应计入测量范围的装置、部件应除外。

查验时,需注意测量加装后车辆高度增加值不得超过300mm、保险杠合乎尺寸、更换的轮毂不外凸超出车身最宽处等事项,结合本地实际情况统一规范、明确确认加装/改装情形安全性、标准符合性的具体条件要求。

依据《机动车登记规定》和GA 801-2019规定,对机动车结构、外观形状改变的要求及情形总结如下:(1)需申请变更登记:改变车身颜色,更换发动机,更换车身或者车架的;(2)不需要办理变更登记:小型、微型载客汽车加装前后防撞装置,货运机动车加装防风罩、水箱、工具箱、备胎架等,增加机动车车内装饰;(3)可注册登记:国产机动车装有《公告》允许选装部件;(4)需符合一定条件才可登记,并在查验时应告知机动车所有人或申请人(或被委托的经办人)应定期对车辆按规定进行检查及维护保养、保证加装/改装后车辆的使用安全,车辆外观形状发生变化的还应申请换发行驶证,记录相关情况:乘用车加装车顶行李架、出入口踏步件、换装散热器面罩和/或保险杠、更换轮毂等。

此外,常见涉嫌非法改装情形包括:更改大尺寸轮毂、加装大尾翼、更改原车车标、安装不符合国家标准的前照灯、更改发动车机性能(如加装天燃气燃料系统)、降低车身底盘、拆卸改装车内坐椅。