乡村振兴战略背景下新型职业农民的生成环境、培育机理及出路探讨

2019-11-22杨优芳毛慧冯爱芳

杨优芳 毛慧 冯爱芳

摘 要:未来“谁来种地”和“如何种地”,一直是困扰农业农村发展的亟待解决的大问题。结合L市新型职业农民培育中存在的问题,分别从内生性培育途径和外生性培育途径进行探讨。

关键词:乡村振兴;新型职业农民;培育

中图分类号:F32 文献标识码:B doi:10.3969/j.issn.1009-6922.2019.05.012

文章编号:1009-6922(2019)05-60-07

未来“谁来种地”这一现实问题和“如何种地”这一深层问题,一直是困扰着农业农村发展的亟待解决的问题。为此,中央一号文件连续多年反复强调要培育新型职业农民。特别是2018年的中央一号文件在实施乡村振兴战略中明确提出要破除人才的制约瓶颈,大力培育新型职业农民。新型职业农民的培育是一个关乎农业、农村、农民发展的全局性、方向性和战略性的大问题。

当前,农业劳动力老龄化、农村空心化、新生代农民群体对土地“陌生”、农民适应现代化农业生产能力和市场竞争力欠缺等问题,都使得农业生产的安全与农村社会的发展受到阻碍和威胁。乡村振兴要顺利推进,必须解决农业农村人才愿意扎根农村从事农业生产的问题。浙江省L市针对当前农村的实际,探索出一条内生主导和外生推动的职业农民培育之路,目标是培育一批懂现代农业生产经营管理的高素质人才队伍,为农业农村解决“谁来种地”的问题。

一、培育新型职业农民是乡村振兴的前提和基础

沃尔夫在《农民》一书中认为传统农民以维持生计为目的从事农业生产,具有小农意识,一般文化程度不高,不会利用现代技术提高劳动生产率。传统农民仅仅只是一个户籍的概念,更具乡土性,他们日出而作,日落而息,自给自足。

职业农民和传统农民虽共属农民范畴,都是依赖土地等农业生产资料长期从事农业生产的劳动者,但从职业的角度看,职业农民比传统农民更具专业劳动技能、生产管理经营技能,并将农民职业当作人生的价值加以实现。新型职业农民具有以下特征:一是职业化。即将农业作为终身职业加以实现,农民不再是一种身份,而是一种职业。二是高素质。新型职业农民懂技术、会经营、有文化、成组织,具有丰富的实践经验和创新精神。三是专业化。新型职业农民不再是小农经济,而是农业商品专业化的生产者。

(一)解决未来农村“谁来种地”的问题,破解农业发展后继乏人的困局

随着农村青壮年劳动力的转移,2018年L市有农业人口77.88万人,其中外出务工人员16万左右,不从事农业生产人员约50万左右,真正留在农村从事劳动的以老人和妇女居多。调查中发现,几乎没有一个青壮年劳动力在田里从事农业生产。由此可见,农村劳动力日趋短缺且呈老龄化趋势,未来“谁来种地”的问题已经成为一个关乎国计民生的大问题。因此培育新型职业农民刻不容缓,它能解决“谁来种地”的问题,能缓解农村日渐严重的农民老龄化问题。

(二)发挥农业固本的作用,促进农业现代化同步发展

农业是国民经济的基础,是确保国家粮食安全和重要农产品有效供给的有效途径,同时也确保中国人的饭碗牢牢地端在自己的手里,因此必须推动传统农业经营方式的彻底转变。新型职业农民的培育为传统农业经营模式的转变提供了人才支撑,用现代农业的经营模式最终解决国家的粮食安全问题。

(三)促进农村社会繁荣发展,促进凋敝的乡村振兴

培育新型职业农民可使农业成为有奔头的产业,农民成为体面的职业,农村成为安居乐业的美丽家园,吸引更多的有识之士加入现代农业建设队伍,让高素质的人才愿意留在农村,从而推动凋敝的农村重新振兴。

二、新型職业农民生成环境分析

(一)新型职业农民的生成需要复杂的社会环境

1.必要的社会和职业尊重。几千年来农民的社会地位在社会阶层中基本处于最低端,其身份一直得不到尊重。因此,农民的身份地位直接影响是否愿意当农民的择业判断,即便中央多年连续出台关于“三农”问题的一号文件,但是农民这份职业的择取者数量还是没有增长。

2.较好的经济收入。农民必须且能够从农业中获得较好的经济收入,才愿意成为新型职业农民。按照2020年小康目标的要求,农民收入要在2010年5919元的基础上翻一番,达到11838元。这里关键的是务农收入在总收入中的比例。只有务农收入与其他行业收入大致相当,才能吸引有志者将农民作为自己的职业选择。

3.政府的支持与保护以及一系列配套措施的实施。新型职业农民的培育离不开政府部门的支持和保护。我国政府已出台相关法律,用政策和法律手段来促进对新型职业农民培育的保护作用,但这些既定的法律法规还没有形成完善的保障体系。新型职业农民的生成环境还需要完善的农业社会化服务体系的配套支持,在专业化分工和集约化服务规模效益的社会化农业经济组织中让新型职业农民有施展本领的空间。农村金融可以促进农业生产和土地流转,农业保险则可以保护农业从事者避免自然灾害所带来的损失。

(二)职业农民生成需要解决的要素

1.解决农民职业准入制问题。在中国,农民职业进入无门槛,其“职业性”无从体现。必须解决新型职业农民“职业性”的不可替代性和专业性问题,和发达国家一样将农业从业者和各项素质要求相连接,且通过立法明确二者之间的关系。职业农民资格的获得并非轻而易举,而是要通过完善严格的农业技能考试,获取资格审定证书后方可从事农业经营得到农业补贴、惠农信贷等。但当前职业农民准入制度缺失,以致农业劳动者综合素质不高,农业现代化进展缓慢。

2.引导土地流转,解决规模经营问题。引导土地流转,解决农村土地细碎化问题,提高农业的规模经营水平。以L市为例,据农业普查数据显示,L市小农户数量众多,占到农业经营主体97%左右,从业人员占90%,所经营耕地面积占总耕地面积的70%。户均经营规模小,地块零散,平均每块地只有0.5亩。只有当生产要素与经营的土地规模相匹配,达到适度规模经济,才能显著降低农业产前、产中、产后的成本,提高劳动生产效率,才能够吸引高素质人才进入该行业,成为新型职业农民。

3.创新农业组织形式为新型职业农民解决载体问题。培育“三位一体”农合联、农民专业合作社、农民协会、农村电商协会等组织,鼓励和支持打破地域界限、实现跨区域、跨行业联合的各类组织,为新型职业农民从事现代规模化的农业生产经营解决载体问题。

4.解决农业产业结构单一问题。目前L市农业产业多以种植业、养殖业为主,产业结构较为单一,农业结构主要局限于品种结构的调整,农产品多样化、专业化和优质化滞后于需求结构的变化,大路货多,名特优少。农产品加工处于初级阶段,附加值低,农产品在价格、品质竞争上处于劣势。加上农业靠天吃饭的风险性,农民从农业中获得的收入有限。因此,要解决农业结构单一问题,使农村家庭成员主要劳动力的收入起码不低于外出务工的收入,这样才能让农村劳动力愿意留在农村从事农业生产。

三、L市新型职业农民培育现状及存在的问题

(一)L市新型职业农民培育的现状分析

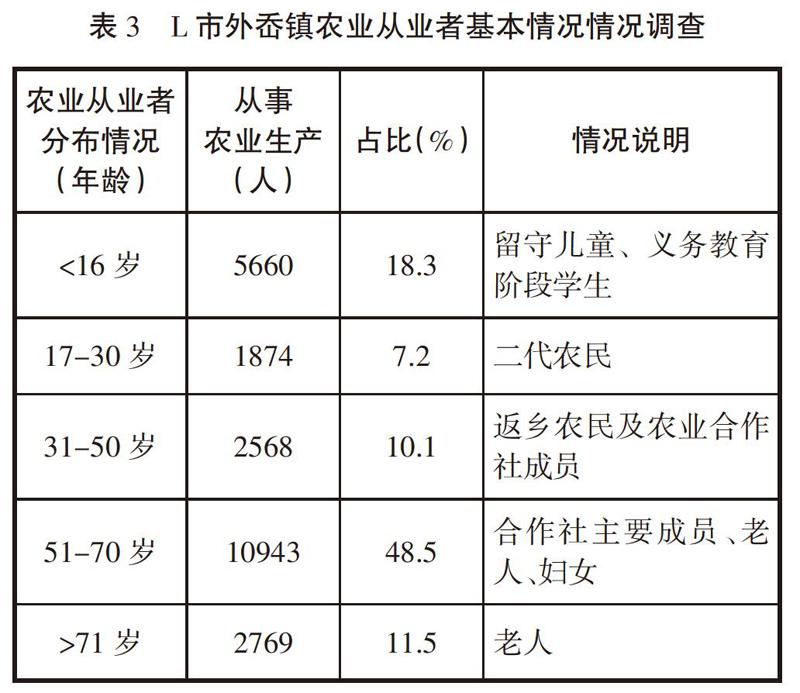

L市于2017年底启动职业农民培育计划,先后举办了农技标兵、柑桔、茶叶生产和加工、旅游服务与管理等培训班。计划到2020年新型培育职业农民2000人左右,但当前已认定的新型职业农民少之又少,培育任务十分艰巨。从2011年—2018年,L市户籍农业人口不断下降,农业劳动力数量逐年递减。乡村常驻人口约20来万,实际从事农业的只有10多万,外出务工劳动力占总劳动力数的32%,其中常年外出务工人数达到16.60万人,有的镇至少有1/3农村居民常年在外或移民定居外地。以外岙镇为例,该镇有户籍人口65310人,常住19672人,55岁以上人口的占总人口71%左右,青壮年多外出打工或从事其他行业。

(二)L市新型职业农民培育存在的主要问题

1.参加培育意愿不高。从表4可以看出,年老和年轻的农民参加职业农民培训的意愿最弱。究其原因,一是害怕培训麻烦,费时费力又误工;二是担心学到技能没有用武之地;三是认为自身文化水平低,学不了现代化的知识和技能;四是认为农民地位低,收入低,农业没有奔头。

2.培育对象科学素质较低。一是文化程度和科学素质之限。农村高素质农民人才匮乏,大专及以上文化的人数极少,且农业主力军多为老人、妇女。农业劳动力过度转移,只有老弱病残留在农村,农业发展陷入高素质劳动力制约的困局。据调查,2018年农村居民科学素质比例为4.93%,低于全国公民8.47%的平均水平。二是思想观念之锢。传统农业的简单性、经验性、风险性使得从事农业劳动者更注重维持生计,农业科技较难转化为现实生产力,农业的低竞争性和农村环境的相对封闭性也使得传统农民对市场信息的关注和竞争意识的树立表现得较为冷漠,群体缺乏创新意识和科学素养。

3.培育主体作用发挥不到位。一是培训资源没有有效配置和整合。政府、农村科技培育中心、农广校在职业农民培育上起着主要作用,科研院所、大专院校、农村中介组织等也起着部分作用。但政府在新型职业农民培育上所起的主导作用存在缺位甚至错位现象,政府相关部门在农业培训项目的具体实施中往往缺乏与其他培育主体的沟通和联系,各行其是,管理混乱。二是培训资金短缺。职业农民培训与其他培训不同,是一项专业性、系统性和长期性的工作,所以培育所需的资金较多。L市是一个财政较为紧张的县级市,每年用于农村人才培育支出的大约也就6万左右。三是监督缺位。职业农民有没有进行培育、培育结果如何缺乏有效的监督。培训就是把人召集到一处上上课,课上完了,人走了,培训就结束了,而培训结果则无人顾及。

4.培育体系不完善。职业农民培育体系离针对性、精细化培育差距甚远,有效培育甚少,达不到现代农业趋势下对新型职业农民培育的要求。一是培训缺乏针对性、系统性和持续性。农村职业教育和培训应根據农民职业的变化、实际需求持续、有效地开展,为职业农民的整个生涯提供知识和技能支撑,促使农村职业教育成为现代农民终身教育和构建现代学习型新农村的有效形式。但时下对职业农民的培训和教育更多的是进行一次性的集中学习,缺乏持续性和系统性。二是培训模式固化。L市职业农民培训主要采用二种模式:一种是课程模式,主要是课堂教学和理论讲授,此模式多为大班集中教学;另一种模式是田间教学、专家指导、异地交流等。这两种模式相对固化,创新步伐缓慢。三是培训内容缺少针对性。培训内容千篇一律,理论性偏多,案例和实际操作偏少,显得空洞没有针对性,另外农业师资队伍不健全也影响了培训的结果。四是尚未建立政府职业农民培育统一网站,职业农民培育缺少数据和网络科技支撑。

5.农村公共服务体系不健全。由于农村教育、医疗卫生、文化娱乐等公共服务设施远不如城市,许多村民一旦有钱,都会往城镇购房,扎根农村建设家乡的意愿不强。对于城市人而言,到农村旅游,领略下乡村恬静的风光是可以的,但要他们做个职业农民长期生活在农村,则另当别论。农村公共服务水平与城市之间的巨大落差,使乡村留不住人,特别是高素质的人才,此乃职业农民培育的最大瓶颈。

四、新型职业农民培育路径选择

(一)新型职业农民的内生性培育途径

1.职业的理想指引。任何人都有自己的理想,包括职业理想,这是人们在职业选择上根据社会和自身条件确立的奋斗目标,与职业期待、价值观等密切相关。一是要满足对农民职业的期待。随着乡村振兴战略在农村的实施,广大农村通过构建农业生产体系、产业体系、经营体系以及农业支持保护制度的完善,乡村产业逐步壮大,农村创业活力正在激发,农村广阔的天地呈现出一派大有作为的景象,职业农民的理想前景也已慢慢出现。二是提高农民职业的地位。生产力和生产方式水平的高低不同,形成职业地位、职业声望在个人头脑中的反映也不一样。当前,农民职业地位随着农村生产力的发展、生产方式的进步以及乡村振兴战略的实施,人们头脑中对农民的社会地位已大有改观,不再是落后和低下的代名词,而将是体面的为农业做出贡献的农业从业者。三是引导农民职业的选择。乡村振兴战略提出要通过建立有效的激励机制和利益联结,让农民的职业成为体面的理想职业,农民通过自身的学习和培训,做好职业规划,在农村就业创业,成为真正的新型职业农民,在农村的天地里也一样可以实现自己的理想和抱负。