济宁市湿地保护管理现状与对策

2019-11-22史丹刘静孔维健

史丹 刘静 孔维健

摘要:指出了济宁市是湿地资源大市,拥有全国十大淡水湖之一的南四湖,其湿地生境独特、湿地类型多样、物种资源丰富,具有较高的科学研究价值。分析了济宁市湿地资源情况、保护管理现状及存在的主要问题,提出了相应的对策,以期为促进济宁市湿地资源与区域经济的可持续发展提供参考。

关键词:济宁湿地;资源;保护管理;对策

中图分类号:X826 文献标识码:A 文章编号:1674-9944(2019)18-0048-03

1引言

湿地是位于陆地生态系统和水生生态系统之间的过渡性地带,与人类的生产、生活和发展息息相关,与森林、海洋并称全球三大生态系统。由于湿地在改善、美化环境,保持生物多样性,涵养水源,调节气候,降解污染物和提供人类赖以生存的物质资源等方面具有重要的生态功能,被誉为“地球之肾”、“生命的摇篮”和“鸟类的乐园”。

2济宁湿地资源基本特征

2.1面积大、类型多

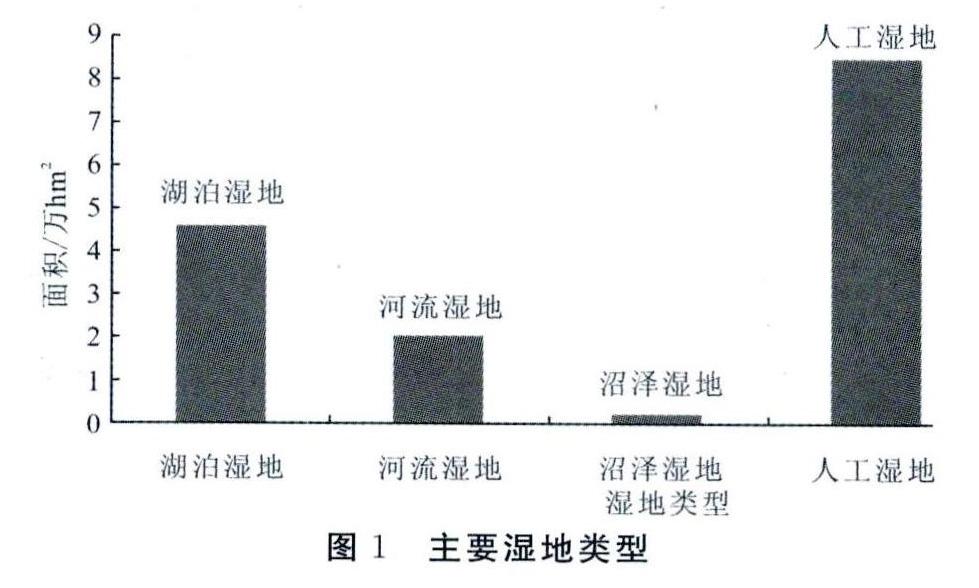

济宁是湿地资源大市,根据第二次湿地资源调查结果(单块湿地面积≥100hm2、类型和范围相同),该市湿地总面积在全省排名第5,位居全省内陆湿地之最。济宁湿地总面积约有15.24万hm2,占全市土地面积的13.66%,占全省湿地面积的8.77%。主要分为湖泊湿地、河流湿地、沼泽湿地、人工湿地4种类型。其中,湖泊湿地4.57万hm2;河流湿地2.00万hm2;沼泽湿地0.21万hm2;人工湿地8.45万hm2(图1)。

2.2拥有大型草型湖泊湿地生态系统

南四湖是我国淮河以北地区面积最大、结构完整、保存较好的内陆大型淡水草型湖泊,由著名的微山湖、南阳湖、独山湖和昭阳湖组成,最大水面面积达1266km2,是洪湖的3倍。湖区植物种类丰富,地理成分复杂,经过千百年的自然更迭和演替,形成大面积以芦苇群落、莲群落、菰群落等挺水植被带,杏菜群落、菱角+芡实群落等浮叶根深植被带,马来眼子菜、微齿眼子菜群落、苦草植物群落等沉水植被带为主体的植物带,水生植被盖度达89.9%,有“水下森林”的美誉。

2.3生物多样性丰富

济宁湿地處于我国南北过渡地带,复杂的生境为大量动植物提供了良好的生存环境,生物多样性极为丰富。据统计,该市湿地范围内生存野生脊椎动物321种,其中国家I级保护动物有大鸨(Otis tarda)和东方白鹳(Ciconia boyciana)2种,国家Ⅱ级重点保护的大天鹅(Cygnus cygnus)、鸳鸯(Aix galericulata)、长耳鹗(Asio otus)、白枕鹤(Grus vipio)、灰鹤(Grus grus)等24种,山东省重点保护动物45种,在《濒危野生动植物种国际贸易公约》中受保护的野生动物有31种。其中,雁鸭类是南四湖越冬优势种群,种类多,分布广,共有31种,占全国雁鸭种类的62%,主要有白额雁(Anseralbifrons)、鸿雁(Anser cygnoides)、豆雁(Anserfabalis)、绿头鸭(Anas platyrhynchos)、绿翅鸭(Anascrecca)、针尾鸭(Anas acuta)等种群。野生藻类植物115属、维管束植物539种,其中国家I、Ⅱ级保护植物6种,山东特有植物4种。无脊椎动物中,浮游动物248种(属)、底栖动物68种(科)、昆虫415种。

3济宁湿地保护管理现状与存在问题

3.1济宁湿地资源保护管理现状

济宁市对湿地保护认识较早,早在1955年就有学者针对南四湖开展了专题调查,20世纪80年代开始南四湖逐渐受到各级政府及科研院所的关注。1982年济宁市成立了山东省第一个自然保护区;1996年批准建立了“南四湖市级自然保护区”;2003年批准成为“南四湖省级自然保护区”;2004年成立“济宁市南四湖自然保护区管理局”,后加挂济宁市湿地保护管理中心牌子;2005年出台《济宁市南四湖自然保护区管理办法》;2010年出台《山东南四湖省级自然保护区湿地生态损失补偿管理办法》;2018年济宁市微山湖国家湿地生态观测站获批。截至2019年初,以全国第二次湿地资源调查为基础,全市受保护湿地面积达80%以上,有省级自然保护区1处,国际重要湿地1处,市级以上湿地公园35处,其中国家湿地公园(含试点)6处。为进一步加强该市湿地资源保护,打造具有济宁特色的湿地品牌,2018年底,济宁市委市政府决定创建第二批国际湿地城市,进一步优化湿地保护管理体系。

3.2济宁湿地保护管理中存在的问题

3.2.1多头管理、各自为政,管理体制不顺畅

多年来,湿地保护管理由于涉及部门多、职能交叉,各单位多从各自任务和需要出发,行业标准不统一,造成在湿地保护与开发利用、生态效益与经济建设方面出现多种矛盾。部分县区存在为提速经济发展过度利用湿地资源或复垦自然湿地为景观人工湿地的情况,破坏了湿地原生境,致使自然湿地面积退化,人工湿地面积增加,降低了湿地调节小气候、蓄积洪水的作用。2018年底全国机构改革中,隶属于自然资源部的国家林业和草原局统一管理我国大草原和各类自然保护地,预示着湿地资源保护管理体制将得到较大改善。

3.2.2投入不足、资金缺乏,湿地保护经费捉襟见肘

近年来虽然积极争取并陆续开展了一些湿地保护与恢复项目,但林业项目资金核定标准低,加之湿地保护管理资金投入大、经济回报率低、见效期限长,项目资金投入到保护恢复工作中如九牛一毛。经费使用上排除每年管理人员劳务支出,能够直接应用于湿地巡护、监测、科研、宣传教育和社区工作的数量很少。虽然我市已经实施“谁污染谁负责”的制约机制和“谁保护谁受益”的激励机制,但污染企业拖欠补偿款的行为时有发生,湿地保护的利益驱动机制也有待进一步完善。

3.2.3湿地经济发展缓慢,保护与利用协调不足

济宁拥有十大淡水湖之一的南四湖,湖区人文文化和历史文化源远流长,资源优势和区位优势的发展潜力挖掘不充分。退耕還湖、退池还湖推行之后,当地富余的劳动力流失或闲置,导致人力资源浪费。此外,济宁是产煤大市,因采煤形成的老洼地逐年增多,以种地为生的农民失去了经济来源,仅凭政府拨付土地流转费不能解决农民日益增长的物质文化需求,迫切需要寻求其他谋生手段进行补偿。湿地保护作为一项新兴事业,投入期限长、投入量大、经济效益低,湿地在实现经济发展、提高生活质量、丰富人类精神文化生活方面的公用服务功能还有待进一步挖掘。

3.2.4自然与人工湿地配比失衡,保护与恢复手段有待进一步加强

据第二次湿地资源调查显示,每公顷湿地每年可吸收固定1000多kg氮和130多kg磷。湿地是地球的碳汇中心,全省湿地中存储了约10.8亿t碳。据此次调查显示,济宁市南四湖自然湿地减少8000多hm2,平均每年减少700hm2,相当于南四湖湿地每年少吸收固定70多万kg氮、9万多kg磷、约43.5万t碳。虽然该市每年增加2000多hm2采煤塌陷地及挖湖挖渠形成的人工湿地,但由于其自然属性少、物种丰富度不足,不足以弥补自然湿地消减带来的生态功能退化。即便利用自然界较强的自我恢复能力,也需要3~5年以上。如何采取有效地保护恢复手段遏制自然湿地的退化,恢复人工湿地生物多样性并充分挖掘人工湿地的经济效益,是摆在济宁市面前的一道急需解决的难题。

4济宁湿地保护管理优化对策

4.1增强湿地保护意识。将湿地保护理念深植人心

一是借助济宁市创建第二批国际湿地城市的机遇,将湿地保护纳入国民经济和社会发展规划,倡导把湿地保护的理念和具体措施融入城市总体规划、土地利用总体规划等。二是打造湿地保护志愿者队伍,组织湿地保护相关宣传活动。建立湿地保护志愿者制度,借助世界湿地日、爱鸟周等节日,组织形式多样、内容丰富的宣教活动。三是打造湿地文化宣传基地和湿地学校,让求知的心灵得到知识的灌溉。前期电话调查发现,济宁本地大多中小学团委有组织学生深入湿地的意愿,但从安全着想,一直找不到合适的教育抓手,学生们也只能在校园内对着书本望梅止渴。湿地文化宣教基地和湿地学校的建立既可以为人们敞开了解湿地科学的大门,更能潜移默化地传承湿地文化。

4.2完善湿地保护法律法规。让湿地保护管理有法可依

一是确保全国8亿亩湿地保护红线不动摇的基础上,政府应尽快划出本地湿地红线,进一步修订完善《济宁市湿地保护管理办法》、《南四湖自然保护区管理办法》等,确保湿地保护过程有法可依。二是按照“分工负责、互相配合、互相制约”的原则,出台并完善湿地资源管理联席会议制度,加强自然资源、生态环境、城乡水务、农业农村等部门在湿地保护管理与利用过程中的协调配合,加强对政策和法规统一认识,确保保护与利用的有效协调,维护生态平衡。三是进一步完善多样化生态补偿方式,通过捐赠、基金、湿地认领等形式补充保护资金投入,探索出一条多层次、多渠道生态补偿机制。

4.3完善机构设置,理顺机制运行模式

济宁作为湿地资源大市,长期以来湿地保护工作一直受到市委市政府重视。伴随着机构改革的逐渐深入,济宁市自然资源和规划局将统一领导全市自然资源、林业工作。各县市区政府要紧随改革进程,及时完善对应的管理机构,合理配置湿地管理人员,充实壮大管理人员队伍;探索建立县、乡、村三级管护联动网络,创新湿地保护管理形式。为进一步解决多头管理的现象,建议政府成立“济宁市湿地保护管理委员会”,明确管理委员会职责,赋予明确的湿地保护管理权限,规范部门行为,建立跨部门协调机制,对全市湿地进行统一规划部署、整体综合利用。

4.4促进湿地保护与恢复和区域经济协调发展,实现以“利”促“保”。“保”中促“利”

鼓励社会团体、民间组织、企事业单位在不破坏湿地生态环境的前提下,利用湿地资源优势,参与投资湿地旅游、水产品生产与加工、污水处理工程、特禽养殖、生态农业等生态经济发展,充分吸收当地富余劳动力从事湿地经济相关第三产业,对成果突出的单位在投资、信贷、项目立项、技术帮助等方面给予政策扶持及奖金支持。同时,鼓励高校、科研院所联合企业合力研发湿地经济产品利用新模式,真正实现“以保护带动经济,以经济促进保护”。已建成的湿地公园要充分发挥其外溢贡献创造就业、刺激消费、促进当地群众脱贫致富和经济社会发展。充分挖掘宣教展示区、合理利用区的潜在价值,拉长生态旅游产业链,发展与生态旅游密切相关的优良生态产品和优质生态服务,提供符合当地实情的个性化服务,寻求保护与利用的综合效益,促进湿地生态价值与经济发展的良性互动。

4.5加强湿地科学研究。促进国内、国际合作交流

加强与国内高校及科研院所的技术交流与合作,建立地方综合保护利用研究机构;强化湿地的动态监测评估,实施湿地保护动态管理,系统探索湿地能量循环、养分循环、水分循环规律,及时掌握湿地生态因子变化趋势;科学制定湿地保护专项规划,合理设计采煤塌陷地新生湿地的保护与利用配比,探索小微湿地保护与建设试点,挖掘乡村湿地旅游观光、娱乐休闲的潜在经济实力.力Ⅱ强湿地保护管理人员技能培训,与高校形成知识互动,构建多层次、不同培养目标的湿地保护管理人员培养体系;注重与企业的合作,走产学研一体化道路,侧重突破应用技术瓶颈,争取申请技术专利。