『幺哥』的『精神还乡之旅』

2019-11-22肖凌霄

文/肖凌霄

贵州艺术圈内,陈启基先生是一个特别的存在:年过古稀,外貌刻满岁月沧桑,气质却新潮时尚,经常和年轻的艺术家们折腾很有当代感的艺术;无论大小熟人,皆称之为“幺哥”:同辈叫他幺哥,长辈叫他幺哥,晚辈还是叫他幺哥。2019年5月,陈启基个展《时光拼贴的家族》在贵阳天海美术馆举行,让观众近距离领略一把“幺哥”艺术和精神的双重魅力。

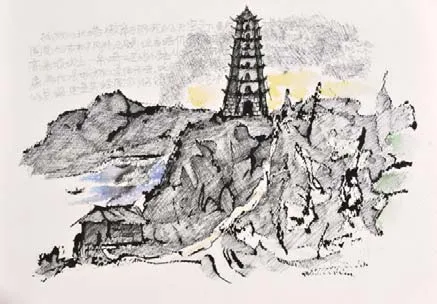

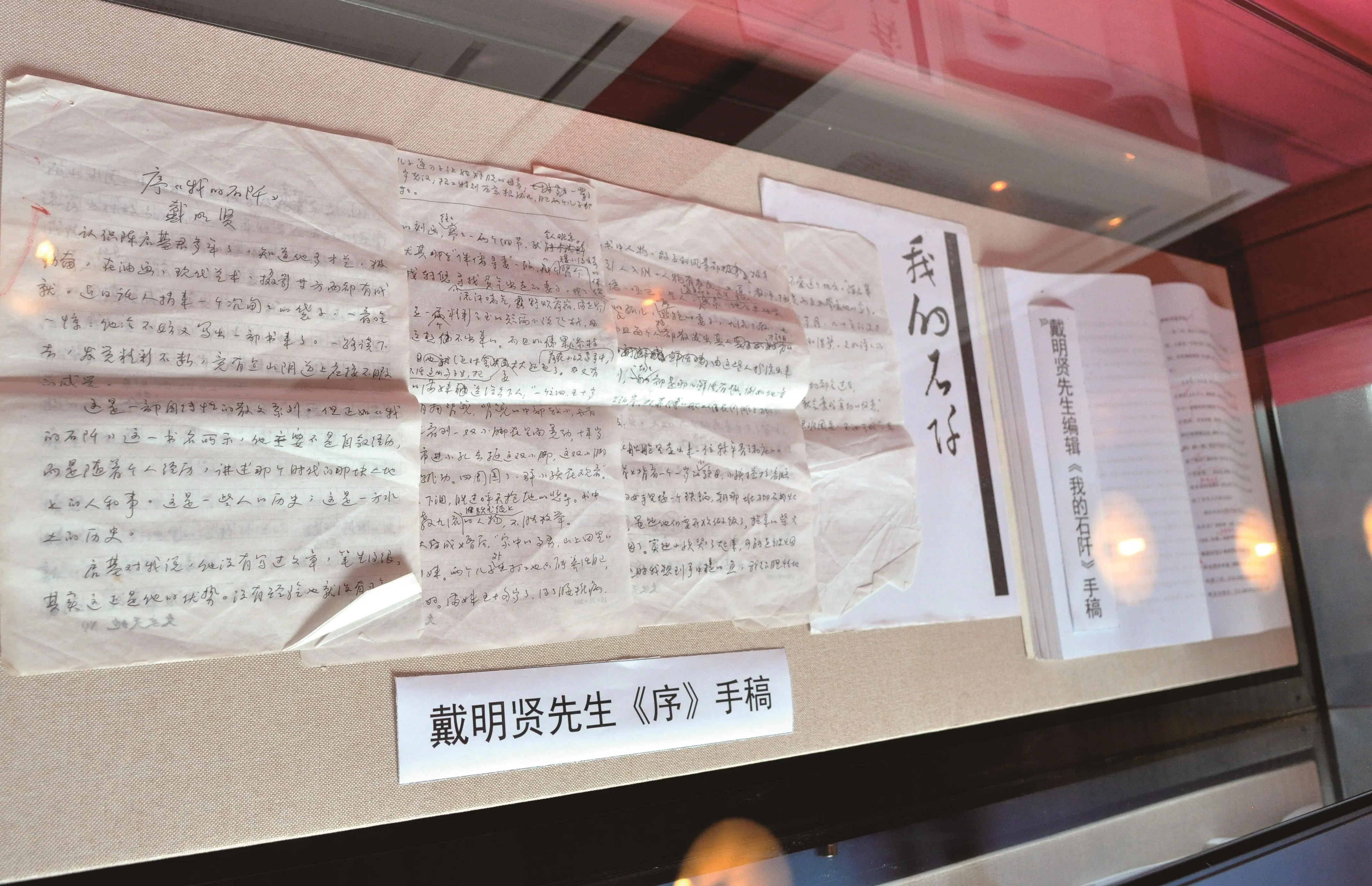

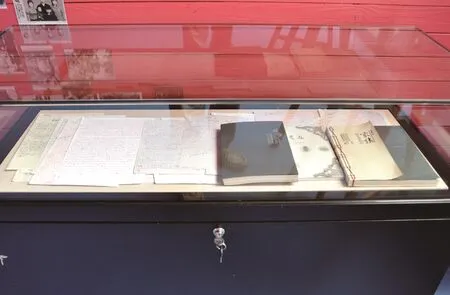

那一天阳光很好,省内外众多艺术家、评论家、艺术爱好者和观众来到天海美术馆展览现场参加开幕式。这是一场用文字挖掘、用图像延展普通底层人民生命繁衍和历史走向的展览。展览包括五个实物部分,包括幺哥创作的两本书——《我的石阡》《时光拼贴的家族》和手稿、老照片,还有为这书所作的插图,以及一些老物件:有上世纪五十年代幺哥的二姐夫赖以生存的擀面机、六十年代初幺哥在二姐家用过的擂钵、三十年代幺哥满妹婆婆的嫁妆梳妆台,还有根据幺哥少年时守过的碾坊所作的图画……

◎印象母亲

◎北塔与碾房

◎三姐夫的鸟枪

这些展品有的来自过去,有的来自当下,又或者会流传到将来,不同时期的展品同置一个展厅,散发出一种历史并置和时光拼贴的意味。这背后,既是一个家族沧桑经历的足迹,也是社会百年历史的缩影。一页页字迹工整又修改得密密麻麻的手稿,见证着作者幺哥无数日夜的呕心沥血;一张张泛黄的老照片,无声记录着一个家族的历史变迁;一件件各个时期的老物件,则凝固着远去的历史……每一件作品都讲述着不同的故事,也打动着前来参展的每一个人。

幺哥1946年生于贵州石阡,姐弟6人,他排行第四,是家里唯一的男孩。“幺哥”早年经历坎坷,7岁丧父,13岁丧母,无所依附,四处流浪,守过碾坊。姐姐们相继嫁人,最小的妹妹被迫送人。直到16岁那年当上公路局养护段工人,才解决生存问题。他先后在贵州省公路局、贵阳市邮票厂、贵阳市邮政局等不同的单位做过美工宣传。工作的需要和个人的爱好,让幺哥正式走上了艺术这条路。

幺哥艺术涉猎广泛,他拍了50多年的相片,出过摄影集,办过以摄影为媒介的当代艺术展;他钟情油画,一批壁挂装置艺术让他获得最初的名声;他还和鞋柜雕刻、木雕、砂陶打过交道,一不小心竟成了行为艺术在贵州最早的倡导者与实践者之一。近几年,幺哥又悄无声息排上了“当代艺术”的队,朋友打趣说他也许是全中国年纪最大的“当代艺术家”。

从20世纪60年代至今,幺哥进行了一系列包括架上绘画、摄影、装置、行为、雕塑等多种媒介的艺术实验,他亲历了贵州当代艺术的从“无”到“有”,从萌芽到发展。他的气质与神态,以及与周围人的亲和让人很难看出其已年逾七旬。幺哥在艺术方面没有接受过传统的学院派教育,纯粹是以自己的天马行空,不拘一格与坚持不懈在技法与观念上不断探索,得出自己的一片艺术天地。可以说,陈启基个人的创作发展可被视为贵州现当代艺术发展的一个见证。

2006年前后,陈启基以个人视角的回忆为线索,开始了《我的石阡》的创作。他关注家庭、家族、时代、历史、地域等概念,产出了一系列成果。如在艺术创作上,他延续多年的“中国家庭系列”从广义的社会家庭开始,一步步深入并展开,近年来更回归到对自己家族的梳理与反思,通过艺术家个人的观念与视角呈现中国底层普通人的生活状态。

◎印象爷爷

《时光拼贴的家族》正是建立在《我的石阡》和“中国家庭系列”的感悟与积累之上。本次展览策展人戴冰说:“如果说《我的石阡》是对个人记忆与经验生活的一次梳理,那么《时光拼贴的家族》的写作,则是对自己血缘脉络,也就是对自己来路的一次回溯与梳理。没有来路,就没有归宿。所以说,相对于《我的石阡》,《时光拼贴的家族》的写作更接近于一次精神的还乡之旅。”

2017年,恰逢陈启基从事艺术创作的第50个年头。当年11月,他在贵阳美术馆举办了一场大型个人回顾展: “时光拼贴的个体——1967-2017年陈启基艺术之路”,展出他的布面油画、综合媒材、摄影、装置、行为艺术影像及创作手稿等百余件作品。

时隔两年的本次《时光拼贴的家族》个展,则围绕他个人对家乡的感知和经历展开。开幕式当日,著名作家、书法家戴明贤,著名油画家向光,诗人哑默、唐亚平,画家王建山等近百名作家、诗人、艺术家以及艺术爱好者出席了开幕式。这种有意识地把家族和时代作为创作主题的方式,让大家欣喜地看到了艺术对于时代的见证。

“幺哥”一如既往,披散着花白的齐肩长发,清瘦的身形,穿着红色T恤和普通的牛仔裤。他回忆起自己生命的过往,幼时的漂泊流浪。对于那片故土,他生于斯,长于斯,历经各种磨难,见证了太多的悲欢离合,心底总是涌动对底层和生命的悲悯和关怀,这种冲动让他拿起了笔,完成了他的夙愿,通过一支笔,实现了一次情感还乡,艺术还乡,文学还乡。

◎戴明贤先生手稿

◎书籍及手稿

《时光拼贴的家族》是一部自我家族史,家族中的绝大多数人都生活在社会最底层,遭受种种磨难,诸多亲属的人生遭遇集中起来就是一部现代家族史。“如若不把这些亲属各种不同时代的命运、遭遇记录下来,将愧对先辈和后人。如果我无动于衷,这些意味深长的往事就会永远消失在无底的深渊中。为此,这便成为我义不容辞的义务。”幺哥将想法告诉好友戴冰,得到了对方的大力支持和帮助,于是有了这一部作品,之后同样在戴冰的建议下,则有了此次展览。

幺哥说,影响人一生的最大因素是小时候的遭遇和生存状态。自己自幼丧失双亲,生活历尽艰辛,因此一生的艺术创作,一直都是在寻找生命的意义和价值,这几乎成了创作的全部主题。

作为幺哥多年的至交好友,也是此次展览的策展人,作家戴冰可谓是幺哥创作之路的见证者。他说,2005年,当幺哥读了自己父亲戴明贤的《一个人的安顺》后,跑来兴奋地说自己也想写一本回忆老家石阡的书。由于文化程度不高,幺哥担心自己文字表达难以到位,于是建议由自己口述,戴冰来执笔写。然而,这样的事别人显然是无法代劳的,戴冰建议他自己写。就这样,用一年的时间,幺哥完成了《我的石阡》的写作。

而《时光拼贴的家族》是《我的石阡》一个很好的延续,虽然不煽情也不渲染,但是写出了一种震撼。幺哥从该书的撰写之后开始关注中国家庭、民族、时代、地域等概念,也因此而产生了大批艺术成果。作为一名本土作家,戴冰还发现,贵州出现了越来越多这样的文本,他认为,这些文本以个案、细节、温度为贵州的大历史提供了弥足珍贵的资料,也增加了贵州历史叙事的多样性。

◎满妹结婚时公公亲手给满妹做的衣柜(六十年代初)

◎满妹婆婆的嫁妆(三十年代)

◎满妹婆婆的嫁妆,装粮食的柜子(三十年代)

◎六十年代初幺哥在二姐家用过的擂钵

◎二姐夫的擀面机2

◎二姐夫的擀面机(六十年代)

艺术批评家王林在《为时光拼贴的家族作序》一文写到:陈启基写家族史的叙事方式非常特别:平静、朴素、踏实,且不动声色。读来反而让人悲从中来,不能自己。这就是真实本身所具有的力量。

诗人哑默说,陈启基30多年前就是先锋与前卫的代表。《我的石阡》图文并茂,其间启基叙述了他的身世、家庭、乡党邻里、当地人事、穿插大量文化、历史、实迹……

“在贵阳这座边缘城市,幺哥独树一帜。我对幺哥这个个体和作品,有很深的了解。”在艺术家董重眼里,幺哥长期执着于绘画,摄影、装置、行为、雕塑多种媒介,都有所斩获。最近,幺哥继续中国家庭计划,主题变成了自己的家族,同样呈现底层人的基本状态,温和的讽刺,带出荒诞的意味。

“这是一次有关‘陈氏血脉将逐渐消失’的写作,因此也可以象征的说,这也是一种‘最后的写作’。因为陈启基所心心念念的还乡之梦,从情感还乡,到艺术还乡,到了眼前的文字还乡,以及文字与肉身的相互浸入,所有的艺术表达都成为了一次还乡的呈现。文字,在这里成为其中最具有还乡本质的写作。”学术主持、知名文学与艺术批评家张建建在特意为本次展览所作的《写作即还乡》里,这样写道。