栽培密度对高产大豆根系生长及花荚形成的影响

2019-11-22赵占营楚光红李思忠章建新

赵占营,楚光红,李思忠,章建新

(1.新疆农业大学农学院,新疆 乌鲁木齐 830052; 2新疆农业科学院经济作物研究所,新疆 乌鲁木齐 830091)

密度是影响大豆群体结构的主要因素[1],合理密植是增加大豆产量的重要措施之一[2-3]。半矮秆品种与窄行密植技术结合获得了大豆超高产[4-5]。作物正常的生长发育要依靠地下部根群吸收水分和养分[6]。根系形态决定植株获得水分和养分的能力。因此,根系对产量形成有重要的影响[7]。根系干重与产量呈显著正相关[8]。密植条件下根系分布广是大豆高产的原因之一[9]。随着密度的增加大豆主根长度增长[10],根体积、根干重和伤流量均随之降低[11]。随着密度的增加单株平均花数、荚数均随之减少,而群体花荚数增加[12-13]。花荚期根干重增量与总花数呈正相关,促进花荚期根系生长,增加花荚期根干重是提高总花数、总腔数的重要途径[14]。大豆根系快速生长期与花荚形成期同步,健壮的根系,能够增加单位面积总花数,增加单位面积总腔数、总粒数[15]。增加花数是增加荚数、粒数,最终增加大豆产量的最主要途径[16]。有关密度对大豆根系生长的研究多是盆栽试验的结果[17],并且多未涉及到对花荚形成的影响。在不同密度下,根系生长与花荚形成的关系不清楚。本文在田间研究密度对大豆根系生长和花荚形成的影响规律及其相互关系,为大豆合理密植、高产高效栽培提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验设计

试验于2017年4—10月在新疆农业大学三坪实习农场进行。试验地表层土壤类型为棕钙土,耕作层深60 cm,0~20 cm土壤有机质1.1%、碱解氮60.0 mg·kg-1、速效磷16.0 mg·kg-1、速效钾215.0 mg·kg-1、pH 8.28,前茬玉米。试验采用裂区设计,品种为主区,2个品种分别为新大豆8号(2010年主栽品种,卵圆形叶),新大豆27号(2017年主栽品种,披针形叶);栽培密度为副区,3个密度分别为21.0×104株·hm-2(D1)、30.0×104株·hm-2(D2)和48.0×104株·hm-2(D3)。小区行长8 m,共6行,行距按50 cm+30 cm宽窄行配置。

2017年开春后于翻地前随机施入重过磷酸钙300.0 kg·hm-2。4月24日抢墒人工开沟条播,5月7日出苗。于第1片复叶完全展时定苗。定苗后按“1管2行”,在窄行中间铺设毛管。6月11日滴头水,生育期内共滴水6次(6月11日、6月16日、6月30日、7月10日、7月26日和8月10日,滴水量分别为225、225、375、525、525 m3·hm-2和750 m3·hm-2),水表控制滴水量。在第1次滴水时随水施入尿素150 kg·hm-2。全生育期内人工除草3次,8月26日前后完熟。

1.2 测定项目与方法

1.2.1 根系参数 分别于6月18日、7月6日、7月22日、8月6日各处理选取具代表性样点,自子叶节处剪断植株,然后挖取0~60 cm土层根样(每20 cm一层)。取土样体积0.024 m3[0.4 m (长:宽、窄行1/2处间距)×0.3 m (宽:行长方向)×0.2 m (高:20 cm)],重复2次。捡出根系洗净,将主根与侧根分开,采用根系扫描分析仪(WinRHIZ0-2004a,Canada)分别扫描0~20、20~40、40~60 cm土层的侧根后,用数字化分析软件(万深LA-S根系分析系统,杭州)分析各根系参数。将扫描后根系在105℃下杀青30 min,80℃烘至恒重,测量并计算总侧根长(m·m-2)和侧根长密度(m·m-3);用1/1 000天平称根干重,并计算总根干重(g·m-2)、根干重密度(g·m3)。

1.2.2 开花数和结荚数 自始花期开始,各处理分别选取代表性连续8株挂牌标记,每2 d调查记载主茎各节位新开花数、成荚(长2.0 cm)数,直至开花、成荚结束,统计并换算为单位面积内总花数、总荚数(No.·m-2)。

1.2.3 考种及测产 成熟期各小区收取中间4行(1.6 m×3 m),人工脱粒称重,随即称取籽粒100 g于80℃烘至恒重计算含水量,将各小区产量折合成标准含水量(13.5%)的产量。另连续选取具有代表性植株各20株于室内考种,测定单株各节位荚数、粒数、空腔数和百粒重。

1.3 数据统计分析

采用DPS 7.05和Excel 2013进行数据统计分析和绘图。

2 结果与分析

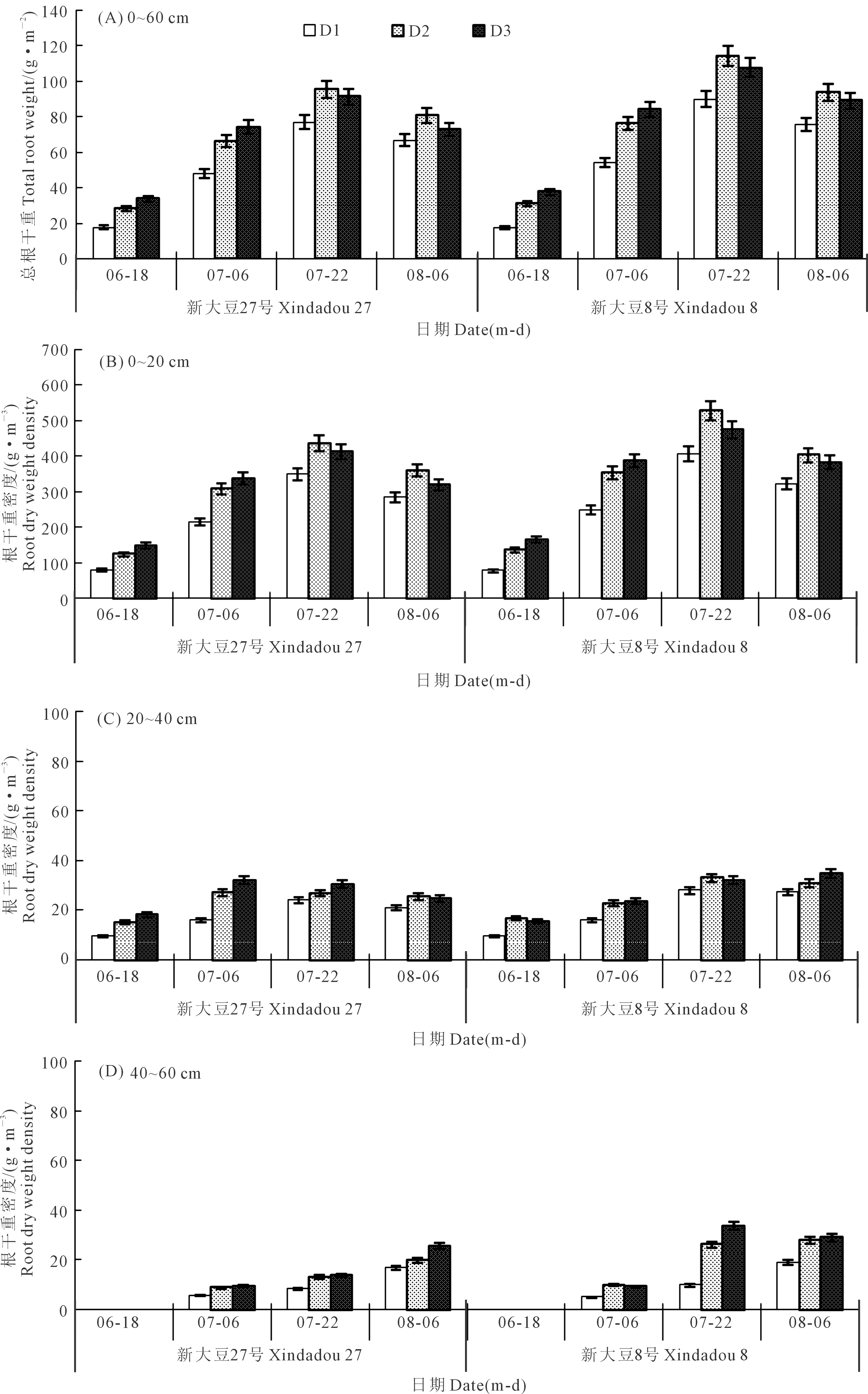

2.1 栽培密度对总根干重和根干重密度的影响

由图1(A)可知,各处理0~60 cm土层根系总干重均表现为随生育进程推移呈先增加后降低变化,7月22前后群体总根干重达最大值,而后缓慢下降。6月18日—7月22日为根系快速增长期,增长量占根系总干重的63.21%~80.47%。两品种总根干重密度间差异达显著水平,7月6日前均表现为D3>D2>D1,7月22日后均表现为D2(D3)>D1,7月22日新大豆27号D2、D3分别较D1增加23.68%、18.48%,新大豆8号D2、D3分别较D1增加27.25%、19.71%;两品种均以D2根干重最大;各处理的根干重密度均表现为0~20>20~40>40~60 cm土层,0~20、20~40、40~60 cm的根干重密度差异达显著水平,7月22日0~20 cm土层均表现为D2>D3>D1(见图1(B)),新大豆27号0~20 cm土层根干重密度D2、D3分别较D1增加24.97%、18.51%,7月22日后20~40、40~60 cm土层表现为D2(D3)>D1(见图1(C)、1(D)),新大豆27号20~40 cm土层D2、D3分别较D1增加12.11%、27.19%,40~60 cm土层D2、D3分别较D1增加55.79%、64.56%,新大豆8号D2、D3分别较D1增加164.61%、240.66%。增加密度显著增加0~60 cm土层根系总干重,最大根干重的种植密度为30.0×104株·hm-2;再增加密度0~20 cm土层根系干重密度下降,20~40、40~60 cm土层继续增加或不降低,有利于增加40~60 cm土层根系干重。

图1 总根干重(A)及根干重密度(B、C、D)的动态变化Fig.1 Dynamic variations in total root dry weigh (A) and root dry weight density(B、C、D)

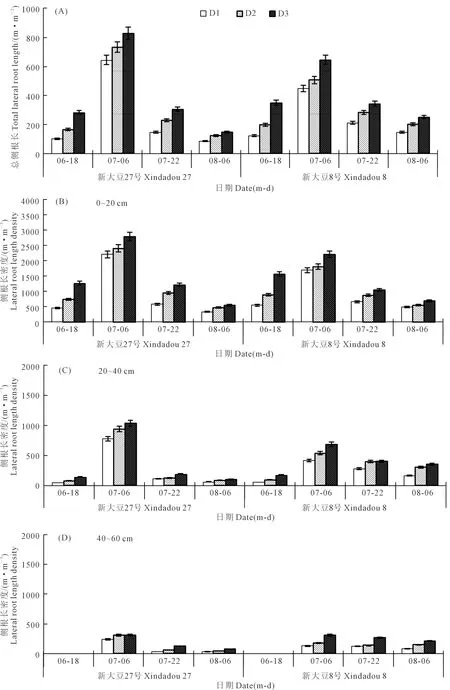

2.2 栽培密度对总侧根长和侧根长密度的影响

由图2(A)可知,不同处理的总侧根长在生育期内呈先增加后降低的变化趋势,各处理均在7月6

图2 总侧根长(A)及侧根长密度(B、C、D)的动态变化Fig.2 Dynamic variations in total lateral root length(A) and lateral root length density(B、C、D)

日(始荚期)达最大值,至7月22日迅速下降,此后至8月6日缓慢下降,且生育期内两品种密度处理间总侧根长差异显著。7月6日新大豆27号总侧根长表现为D2、D3处理分别较D1增加13.59%、28.50%;新大豆8号总侧根长表现为D2、D3处理分别较D1增加12.99%、43.61%。各处理的根长密度均表现为0~20>20~40>40~60 cm土层,0~20、20~40、40~60 cm土层根长密度处理间差异显著。0~20 cm土层均表现为D3>D2>D1,7月6日新大豆27号D2、D3分别较D1增加9.33%、26.72%,新大豆8号D2、D3分别较D1增加6.94%、30.80%(图2(B));20~40 cm土层根长密度新大豆27号D2、D3分别较D1增加21.13%、33.49%,新大豆8号D2、D3分别较D1增加29.97%、65.70 %(图2(C));40~60 cm土层根长密度新大豆27号D2、D3分别较D1增加28.30%、27.96%,新大豆8号D2、D3分别较D1增加37.67%、140.57 %(图2(D))。增加密度,增加大豆各生育期总侧根长和0~60 cm土层根长密度,最大总侧根长的种植密度为48.0×104株·hm-2。7月6日至7月22日总侧根长和各土层的根长密度剧降。

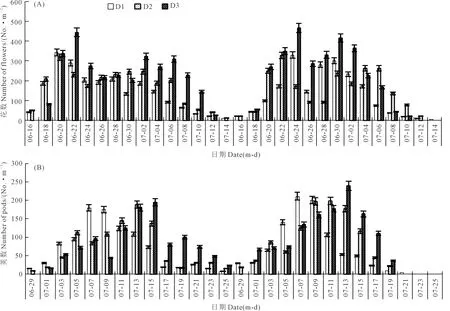

2.3 栽培密度对花数、荚数及开花、成荚动态的影响

由表1可知,随栽培密度的增加,单株花数、荚数和腔数显著降低,而群体总花数、总荚数和总腔数显著增加,且处理间差异达显著水平。新大豆27号、新大豆8号群体总荚数、总腔数处理间分别表现为D3>D2>D1、D3(D2)>D1,总腔数D3较D1分别增加23.84%、35.40%,D3处理下新大豆27号群体花数较新大豆8号增加13.62%、荚数减少7.52%。随生育进程的推移单株日新开花数和新结荚数呈先增加后降低变化,两品种开花期密度处理间均表现为D1>D2(D3);新大豆27号D3开花高峰期为6月22日较D1晚2 d,新大豆8号也晚2 d;新大豆27号D3结荚高峰期为7月15日晚于D1处理8 d,新大豆8号D3结荚高峰期较D1晚6 d,提高日开花峰值。D2处理下新大豆27号花期和荚期较新大豆8号分别多2 d和6 d(图3(A)、3(B))。增加密度推迟大豆始花期、开花和结荚高峰出现时间,缩短开花期。

2.4 根系生长与花、荚形成的关系

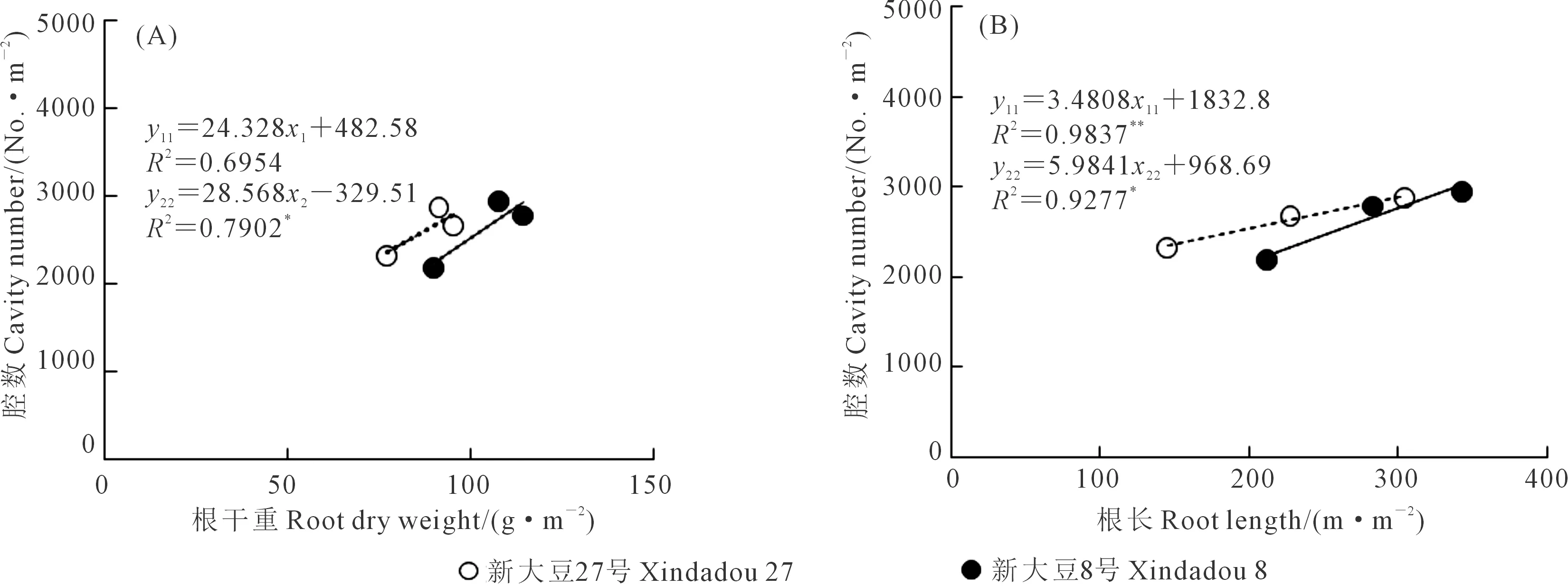

由图4、5可知,7月6日(始荚期)新大豆27号和新大豆8号总根干重(x1,x2)、总根长(x11,x12)与总花数(y1,y2)呈显著或极显著正相关关系。总根干重、总根长与总花数的R2值新大豆27号分别为0.8477*、0.9106*,新大豆8号R2值分别为0.7531、0.9993**。7月22日(始粒期)总根干重、总根长与总腔数(y11,y12)的R2值新大豆27号分别为0.6954、0.9837**,新大豆8号R2值分别为0.7902*、0.9277*。总根长与总花数和总腔数的R2值高于根干重与总花数和总腔数的R2值。增加始荚期根系干重、根系长度有利于增加总花数,增加始粒期根系干重、根系长度有利于增加总腔数。根系长度与开花数和腔数的关系较根干重更密切。

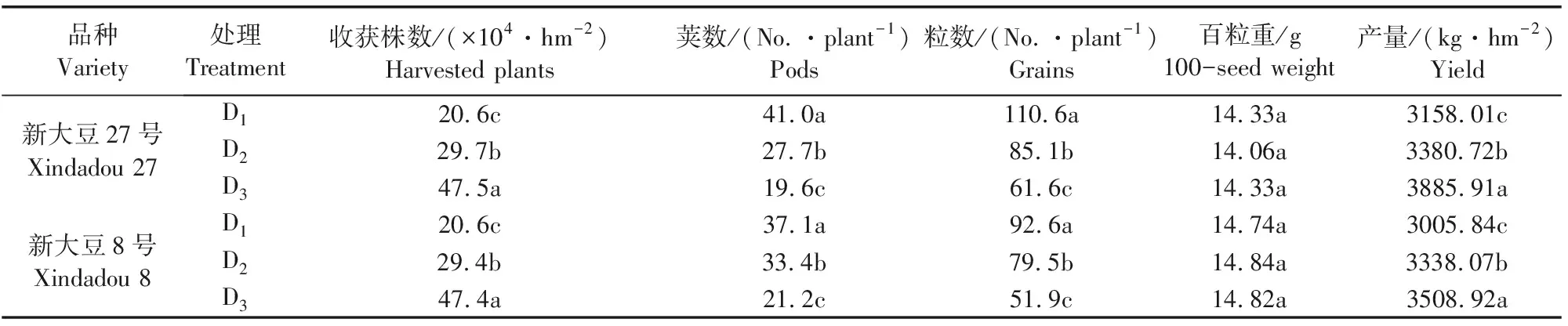

2.5 栽培密度对产量及产量构成因素的影响

由表2可知,增加密度籽粒产量显著增加,处理间表现在为D3>D2>D1。新大豆27号D2、D3籽粒产量分别较D1增加7.05%、23.05%;新大豆8号D2、D3籽粒产量分别较D1增加11.05%、16.74%。增加密度显著增加群体总荚数和总粒数,降低单株数荚数和粒数;密度处理间百粒重差异不显著。D3处理下新大豆27号籽粒产量较新大豆8号高10.74%,其单株粒数、总粒数分别较新大豆8号增加18.69%、14.53%。增加密度降低单株粒数、增加总粒数和产量,对百粒重影响不显著。

表1 开花数和结荚数

注: 不同小写字母表示同一生育期各处理在P<0.05水平上差异显著,下同。

Notes: Different lowercase letters in the same growth stage mean significant difference atP<0.05 level among treatments, the same below.

图3 开花数(A)及结荚数(B)随时间的动态变化Fig.3 Dynamic variations in flowering (A) and pod number (B)

注:*和**分别表示t检验0.05和0.01水平差异显著。下同。Note: * and ** means significant difference of test at 0.05 and 0.01 level. The same below.图4 根干重、根长与总花数的关系(7月6日)Fig.4 The relationship of total flower number between root dry weight and root length (07-06)

图5 根干重、根长与总腔数的关系(7月22日)Fig.5 The relationship of total cavities number between dry root weight and root length (07-22)

品种Variety处理Treatment收获株数/(×104·hm-2)Harvested plants荚数/(No.·plant-1)Pods粒数/(No.·plant-1)Grains百粒重/g100-seed weight产量/(kg·hm-2)Yield新大豆27号Xindadou 27D120.6c41.0a110.6a14.33a3158.01cD229.7b27.7b85.1b14.06a3380.72bD347.5a19.6c61.6c14.33a3885.91a新大豆8号Xindadou 8D120.6c37.1a92.6a14.74a3005.84cD229.4b33.4b79.5b14.84a3338.07bD347.4a21.2c51.9c14.82a3508.92a

3 讨论与结论

根系健壮生长是大豆地上部生长发育、开花结荚和高产形成的基础,根系起着从土壤中吸收水分和养分并向上运输的重要作用。田间试验结果表明,随栽培密度的增加,可降低0~20 m土层根系宽、根体积、根干重及伤流量[11]。盆栽试验结果表明,随密度的增加,超高产品种和普通品种的单株根表面积和根体积下降,其中普通品种的下降幅度更大[17]。生殖生长期根系性状与产量间呈显著正相关关系,随密度的不断增加,田间0~20 cm土层单株根干重、根长度等性状呈下降变化趋势[18]。本研究结果表明,密度在21×104~ 48×104株·hm-2的范围内,增加密度显著增加0~60 cm土层根系总干重和总根长,同时增加40~60 cm土层根系干重和根长。最大根干重的种植密度为30.0×104株·hm-2,低于最大总根长的种植密度(48.0×104株·hm-2)。表明总根干重对增加密度的反应比总根长敏感,过高的密度导致大豆生育中后期根系总根干重减少主要是0~20 cm土层根系干重降低的结果,20~60 cm土层根系干重则表现增加或不降低;0~60 cm的总根长均随密度增加而增加。高密度更有利于增加总根长。增加密度显著促进大豆根系生长,增加根系总量和深层根量。

单位面积总花数、总荚数、总粒数是重要的产量性状,与大豆产量关系密切[19]。增加密度增加产量。本试验结果表明,随着密度增加,单株花数、荚数和腔数减少,而群体总花数、总荚数和总腔数显著增加,新大豆27号D3处理的总花数、总荚数分别较D1增加51.92%、10.29%,新大豆8号分别增加49.47%、31.91%,且增加密度对新大豆27号增花效果显著好于新大豆8号。增加密度推迟大豆开花和结荚高峰出现时间,增加开花峰值,结荚期后移,最终增加开花数和结荚数。

大豆根系的快速生长期与开花、结荚过程同步。根系生长状况必然会影响到开花和结荚过程及最终形成的花数、荚数、腔数、粒数。超高产品种(系)花、荚期根量大、活性高是其总花、荚数明显多于普通品种(系)的重要原因[20]。本试验结果表明,两品种在不同密度条件下,总花数与始荚期的根系总干重和总根长呈正相关,总腔数与始粒期的根系总干重和总根长呈正相关。总花数、总腔数与根长的正相关关系较其与根干重的相关关系更密切,这可能是由于根系养分吸收能力与根系长度的关系比根干重更密切。增加栽培密度,0~60 cm土层根系最大长度与总花数、总荚数、总粒数、产量也呈现增加的趋势,与此不同,高密度导致根系干重下降。可见,增加栽培密度增产的原因是通过促进大豆根系生长,增加根系长度和深层根量,进而增加单位面积总花数、总荚数、总腔数和总粒数的结果。大豆根系生长和花荚形成受到品种特性、田间土壤条件等多种复杂因素的影响。有关根系与花荚形成的关系有待进一步深入研究。