产业集群视域下哈长城市群协同发展路径

2019-11-22尹舸

尹 舸

《国务院关于哈长城市群发展规划的批复》由国务院在2016年2月29日发布。哈长城市群的宏观战略推动,可支持黑龙江和吉林两省经济发展,在产业集群效应中形成产业资源发展优势,真正激励地方产业快速发展,振兴东北经济。但是在发展过程中,产业集群内聚集了多种产业资源,如何利用产业资源形成互补优势,决定了哈长城市群的发展速度和发展质量。为此,可以从产业集群的视角分析哈长城市群的空间规划布局和协同发展路径,为东北经济发展提供相应政策建议。

一、哈长城市群空间规划布局

哈长城市群是东北地区城市群的重要组成区域,主要包括黑龙江省哈尔滨市、大庆市、齐齐哈尔市、绥化市、牡丹江市,吉林省长春市、吉林市、四平市、辽源市、松原市、延边朝鲜族自治州。核心区以上述市(州)中主体功能定位为国家级、省级重点开发的区域为主,统筹区域其他地区发展,核心区面积约5.11 万平方公里,2015 年末常住人口约2000万人。处于全国 “两横三纵” 的城市化战略格局中,处于京哈京广通道纵轴北端。其规划布局的宏观方向,可支持新型城镇化建设的推进、可拓展区域发展的新空间。为了加快哈长城市群的培育,进一步推动新型城市人口聚集,乃至推动产业集群发展,发挥其支持地方经济发展的作用,《全国主体功能区规划》与《国家新型城镇化规划(2014—2020 年)》针对其发展规划做出了部分政策解读。但哈长城市群本身融入了众多城市,如何发挥产业集群效能及优势,成为全新的发展问题。需要结合《国家新型城镇化规划(2014—2020 年)》详细布局,进一步展望2030年之前可能形成的产业聚集优势,解析哈长城市群的发展规律和需求,补齐战略资源,打造新型发展驱动力。

二、目前哈长城市群协同发展中存在的问题

(一)区域产业集中度有限,市场化发展程度偏低

东北作为中国极为重要的工业基地,在传统产业发展模式中形成了以钢铁、石油冶炼、航空制造、军工等重大建设项目为依托的工业发展模式。建国初期,东北地区国有企业受到计划经济政策红利影响,得到吉林与黑龙江等地区的政策大幅度支持。也正是在这种历史性因素的影响下,哈长城市群原有的产业类型同质化较高,均以高耗能和资源型为主。由于计划经济时期政策红利倾斜度过高,以至于东北地区产业格局长期以来难以形成根本性的转变。自我封闭性成为限制东北老工业基地快速适应供给侧改革的枷锁,所产生的恶劣市场竞争环境,更加导致了区域要素流通性受阻,严重缺乏区域内产业合作与分工,导致总体生产要素的协调适应度不足,且资源总体利用率严重下滑,间接造成了普遍生产资源的过度消耗与浪费。市场供需关系的自我调节机制运行缓慢,也造成了产能过剩的弊端。如果无法遏制这种区域产业集中度有限,市场化发展程度偏低的发展弊端,哈长城市群协同发展也无法形成资源匹配的良性循环。

(二)协同发展驱动力不足,市场接受程度相对有限

区域协同发展的目标是市场经济的自主调节,且意味着区域经济主体将出现更为开放性的合作。黑龙江地区与长春地区的多数企业,需要完成更为密切的物质与非物质交互,达成协同发展的共识,方能整合市场资源,创造全新的发展机遇。但区域协同发展并不代表相应的成长指数可以快速递增,目前两地区企业在资源互补方面还未完全达成共识,即便合作意向确立,其后续发展的持久性与巩固性也偏弱。因此,协同发展的驱动力不足,多地区合作意向不明朗,令市场接受程度并未达到预期的演化速度。同时,在哈长城市群区域内多种经济主体相互博弈和交互的过程中,并未真正形成企业主体的发展优势,市场架构也受到网状产业带的分割,导致哈长城市群区域内的所有企业联系并不频繁和密切,难以形成跨区域的组织网络,无法形成预期的生产资源互补。

(三)地域行政区分普遍化,资源互补性配置偏低

哈长城市群横跨两省及多个地区,行政体系的分割现象必然存在。客观上的地方性发展机制并不协调或相对统一,以至于出现了各自为政的产业发展导向。行政区域对本地市场的保护存在政策偏移,利益补偿和支付条件均存在一定的配置失衡现象,地方政府之间的行政壁垒成为另一种协同发展的限制条件[1]。仅以财政税收为例,对于哈长城市群区域内的企业仍然需要以各自当地的行政划分来纳税,而政府、企业、产业形成三足鼎立的间接合作关系。这种基于行政区域分割的普遍现象,并不利于各地企业完成生产资源的相互补充,也更加容易弱化信息资源的长期利润发展目标。故而,如果无法消解行政区域上的客观限制,政策手段的宏观调节也无法真正刺激两地企业的合作意向,甚至容易出现另一种政策资源的争夺,并不利于健康的市场环境的形成。

(四)哈长城市群资源有限,城市竞争力并不明显

目前吉林地区经济受传统老工业产能过剩的影响并未完全消除,故而出现了内需不足、出口不振的压力。在吉林省的经济结构中,服务业占比有所增加。但是产业结构配置转化仍然较为缓慢,第一、二产业占比过高也是另一种城市发展资源的不合理现象。当前,汽车市场逐渐饱和甚至出现了逐步下滑的趋势,吉林省除长春以外的其他城市仍然处于比较贫弱的发展状态。吉林、辽源、松原等地市级城市的综合实力不足,这种“一强多弱”的发展局势,对协同发展模式的快速演化也是另一种障碍。

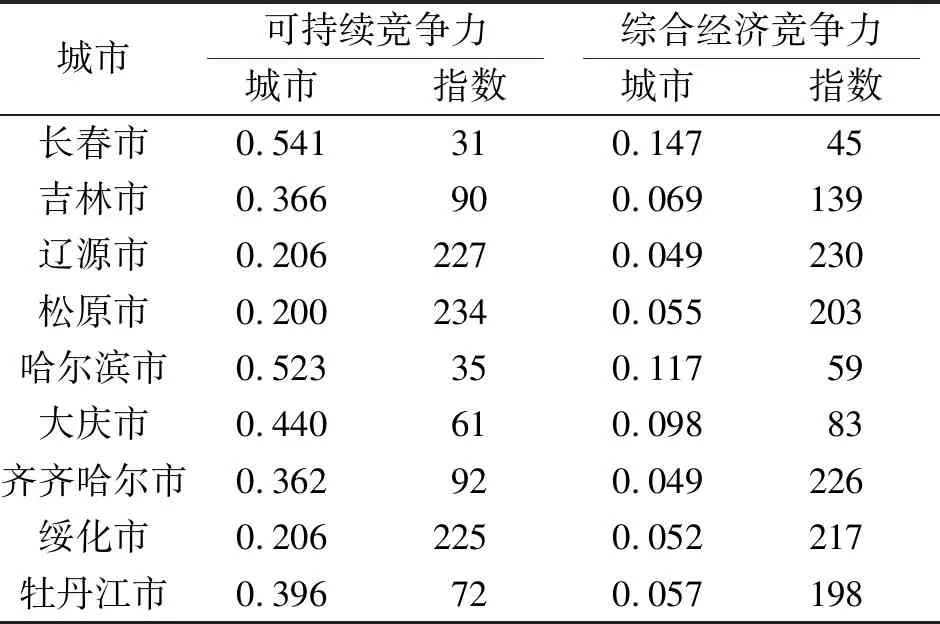

反观黑龙江地区,与吉林地区遇到的发展限制极为相似。总体经济实力偏弱,产业结构呈现出刚性与体制滞后性的特点,市场化程度也并不高,深层次的产业矛盾仍然较为突出。目前黑龙江地区的支柱产业仍然为煤、油、粮、木等传统资源型产业。故而与全国其他地区相比,黑龙江与吉林两地在城市综合竞争力排名上仍然较为落后,黑龙江与吉林两地的差距也无法通过单纯的政策倾斜来弥补。协同带动、辐射的发展优势和资源配置效率均容易受到城市核心竞争力不足的影响,对于哈长城市群协同发展而言这是一种难以克服的发展弊端。依据2017年《中国城市竞争力报告NO.15》的统计分析结果,哈长城市群内的各大城市竞争力排名如表1所示。

表1 哈长城市群内各大城市竞争力排名

二、产业集群对哈长城市群经济发展的支持作用

产业集群也被称之为产业簇群、波特集群、竞争性集群,是在一定空间区域内,集中具有竞争优势的企业相互联合,打造产业链条,而后形成相互补益的空间优势与产业资源优势。这种集中度更高的产业链条,在产业发展早期并不适应,但在产业发展受限,多种产业资源匮乏,且需要集中度更高的服务机制后,便需要借助产业集群的发展形式,为中小企业提供更高的发展平台[2]。依托产业集群的向心力,哈长城市群的经济发展速度必然加快,从而借助科研机构、专业化供应商、相关产业厂商、服务供应商等产业资源的聚集效应,打造现代化产业格局,补充对外扩张和加快发展的核心竞争力。从产业集群的形成机制和积极作用角度分析,其具有三重支持哈长城市群快速崛起的优势特征。

(一)提供创新氛围

集群能够为传统企业创造一种集中度更高的创新氛围,这种优势是在企业进入发展瓶颈之后,需要客观突破的发展壁垒。长期依赖于地方经济环境的优势,或依赖于技术设备的廉价成本,无法支持东北传统企业向高新技术企业发展。而摒弃传统发展观念,脱离舒适区,必须具有更为紧张的产业环境,在整体创新氛围之下催发东北产业活力。产业集群的最大优势效应便是让更多具有竞争力的同类型产业集中发展,继而催发企业本身的竞争力需求演化[3]。在哈长城市群的空间维度中,便于学习、交流、沟通、技术探讨、科研成果共享、资源优势整合,地理空间降低了时间成本,加速了产业信息交互,故而更加容易形成知识溢出效应,增强哈长城市群中更多传统企业的创新能力。

(二)技术转移扩散

当一项产业技术在其特定的区域空间内产生经济效益后,这种技术优势并不一定能够在其他区域广泛应用。其本质因素便是技术受限于当地产业的资源牵制。而产业集群中很少出现类似情况,产业集群内集中了更多的产业优势资源,包括技术导向在内的生产力,极端倾斜于产业格局的上层结构。因而,优势资源对技术知识的需求,令诸多技术生产力不断成为相互交换砝码[4]。同时,东北企业在产业集群内的优势资源可形成技术创新导向,借助产业集群内的信息对外疏散。即便该企业无法对创新技术深度开发,亦然可以快速转卖获得短期利润。而收购该项技术的其他企业,亦可缩短技术开发时间,在最短时间内利用此项技术快速提高生产力。因而,在产业集群内的中小企业并不一定缺乏发展空间,反而容易在集群核心企业的带动下快速提高生产力,借助扩散后的技术资源打造全新的发展路径。

(三)降低资源成本

产业资源的空间效应比较容易理解,是资源转运过程中所产生的地理距离优势。其中包括生产资源、人力资源、技术资源、政策资源、金融资源、服务资源以及多种辅助性资源。这些资源在企业单独开发时其所承担的成本较高,但若为产业集群内诸多企业联合开发,则更加容易分担其开发成本。在产业集群内虽然存在竞争机制,但也同样存在资源共享优势。故而,空间区位上的产业集群效应,可直接转化为多种资源整合的便捷优势,达到资源共享的真正目的,哈长城市群便是利用这一资源发展规律,支持了众多企业开始发展,在竞争中寻找合作,在合作中再度创新。

三、哈长城市群发展要遵循激励协同效应产出的基本原则

产业集群虽然具有诸多经济发展优势,但是如果合作企业故步自封,降低资源共享度,也会造成另一种恶性竞争的弊端。消解这一弊端,加强合作联系,实现资源共享,是刺激哈长城市群达到协同发展优势的基本原则。在长期发展中需要完成以下三点协同要素:

(一)合作意识资源聚集

聚集产业末端的相关发展要素,是支持哈长城市群快速形成宏观产业格局的基础条件。在此方面,需要引导中小企业向高速发展企业、大型企业、创新型企业等具有产业优势的地方企业深入学习。当合作意识突破了传统发展观念的壁垒时,哈长城市群的经济发展才能真正形成协同效应。

(二)发展能力资源互补

在哈长城市群中的多数企业,并不具备同等发展能力。其战略资源储备、产业资源优势、固有人力资源类型、原有设备和技术资源等等,在很大程度上都具有较大差异。这种差异造成了各自企业的发展局限,但也为合作提供了先决条件。如果能够形成资源互补和产能互助,以等价代偿的方式换取合作机遇,则能够真正激发地方产业活力,令更多的产业资源在哈长城市群中形成协同发展优势。

(三)优势产能资源共享

当协同发展优势逐步形成,此时并不一定能够完全刺激优势产能转化。其中的限制因素便是合作企业在发展过渡阶段所产生的多种实力,当实力不均衡后才会限制资源共享度。但是此时企业仍然需要依赖于产业集群内其他企业的扶持性资源,才能保持更高的生产活力和发展空间。发展哈长城市群协同效应,需要不断加强企业对产业集群内资源的依赖性,可保持协同发展的可持续性。

四、产业集群视域下哈长城市群协同发展路径

(一)补充现代服务业资源

哈长城市群协同发展路径的资源转化,需要先进的现代服务业为基础条件。从宏观角度分析,哈长城市群所跨越的地理空间极为广泛,地处我国东北地区,如无法在现代服务业的资源优势中实现多种产业领域的合作开发,实质上多数企业也很难形成协同发展优势。诸如会展业、物流业、文化创意产业、商务外包服务业、科技服务业、金融业、信息服务业、旅游业等等,在产业资源的聚集中都起到了重要作用。可支持哈尔滨与长春两地先期建设区域金融中心,以金融效应支持地方产业融资。而后引入更多的国际专业会展品牌,扩大东北亚商品贸易博览会的产业发展影响力。推进保税物流园区的开发,支持产业链条逐步形成,发挥哈尔滨与长春两地在科研和人力资源等诸多方面的优势,为产业集群扩大生产资源提供辅助性支持,真正有效利用现代服务业的优势资源补充产业集群发展动力。

(二)支持先进制造业发展

制造业是产业集群内不可或缺的重要支撑,关联度与带动性更强的现代装备、石化、汽车等产业类型,可支持传统产业向新型产业过渡,逐步提升产业格局内的资源互补优势。这样的发展特征在哈长城市群中极为突出,诸如哈电集团、齐重数控、齐二机床、中车长客、哈飞、大庆沃尔沃、长春一汽等工业产能优势相当明显。而同时生产能力与维修能力需更为集中,配套零部件生产资源聚集之后,生产力可大幅提升。同时借助四平、牡丹江、吉林、辽源等地区的中小汽车零部件生产资源,可持续扩大生产力资源整合。因此,为了进一步加速哈长城市群协同发展速度,需要加快发展先进制造业,支持产业资源不断集中并向优势产能靠拢,形成产业集群效应的资源互补优势。

(三)催发高新技术产业化

长期以来,高新技术产业之所以很难突破科研技术壁垒,最为关键的问题在于创新技术的共享度较低。当专利技术被某一企业掌握,则成为其赖以生存的核心竞争力。但是在当前国际市场中,优势专利无非可短暂支持企业获取小范围利润,并无法依托国际贸易增加更大的获利空间。故而,科研专利能够维系的资源优势存在一种时间效度,发挥技术资源优势并促进产业资源聚集是利用专利技术的最佳方式。基于此,哈长城市群协同发展的规划中,必须大力支持高新技术产业发展,即便这些产业目前处于产业末端,亦可为其他大中型企业提供技术支持,更为重要的是科研专利可以在最短时间内发挥出最大的获利增长能力。诸如电子信息、航空航天、新型材料、生态环保、生物医药、新型能源等等,其产业技术的高新化发展格局将决定哈长城市群是否具备协同发展的时效性,也决定了产能优势是否能够真正集中。

(四)改造传统产业驱动力

打造协同发展规划,必须重视优势企业在其发展过程中的本质驱动力。尽量以地方龙头企业的快速发展,打造品牌优势,为其他中小企业提供一种可参照和借鉴的发展范式。这种范式的作用在于补充产业合作案例,提供资源共享的真实解读方式,支持具有竞争力的传统老牌企业融入新型发展路径,在产业集群内快速带动产业末端同步发展。诸如食品、建材、普通机械件、造纸、轻工纺织等传统企业,需要尽量脱离原有的产业中心,尽量靠拢优势产能更为突出的合作区域。在对老旧厂区的变迁或改造中,可适当注入政策资源,诸如为同类型企业提供合作平台,降低租赁用地的税收成本,将其转化为升级产业技术的相关扶持资源,通过创新创业发展示范区的带动效应,为传统企业寻找产业聚集后的资源互补优势,推动产业链条向高附加值的两端延伸。进而加强哈尔滨和长春两地传统企业的产业资源互助优势,改变传统企业单独发展的弊端。

(五)积极延展农业现代化

哈长城市群是否能够形成协同效应,取决于产业优势是否能够真正集中,是否能够创造东北地方产业的核心发展优势,与农业体系、经营体系、生产体系密不可分。加快农业产业发展,适应现代化农业生产技术,在“粮食增产、农业增效、农民增收”的发展定位上注入全新的产业支撑资源,可优化现代农业发展向产业集群的优势资源转型。例如,借助农业科技可支撑成果转化,让更多农产品从生产技术层面获取更高的生产力。加快长春、松原、吉林玉米深加工产业发展,加快大庆、绥化、齐齐哈尔等地区的大豆深加工以及非转基因油脂生产,促进乳品加工产业快速发展,均可推动两省农业经济快速迭代,进而为产业集群产生整体协同效应提供资源保障。真正留住大量农业人才,让人力资源与科技资源形成双重互补结构,最大限度地支持地方农业生产不断转化和升级,提升标准化作业程度及绿色发展平台。尤其在电子商务、冷链物流等方面,需要加强企业合作机制,为农业地区提供辅助性资源支撑,“从田头到餐桌”健全食品安全通道,打造东北地区农产品的品牌效应,支撑农业体系生产力逐步稳固,为产业集群提供资源互补的品牌突破口,形成农业保护体系和格局。同时需要加快建设东北亚各国出口渠道,从外部资源获取农业生产力的资源补充和保护层,支持两省农业生产效益真正提高,提升外向型农业的广度和深度,提高农业生产率和单位土地产出率。

综上所述,产业集群并不会在短期内快速迭代和演化出更高的生产力资源,能够支持其快速发展和迭代的在于多种产业资源的积极调动,乃至相互配合与资源共享。在这一过程中,哈长城市群的宏观发展规划,需明确地方产业发展的趋势,将协同发展定位在宏观发展目标中,界定两省产业资源的互补性与支持性,在协同发展关系中支持哈长城市群逐步形成产业资源优势的相互补益,产生产业集群效应,推进哈长城市群协同快速发展。