高中《中国古代文化常识》课程建设的几点思考

2019-11-16戴利焰

戴利焰

摘要:古代文化常识教学是对民族之根、民族之魂的继承和发展,是对文化强国战略的有力践行,高中《中国古代文化常识》课程开发与实践是新一轮课程改革的题中之义。这门课程的建设,期待解决趣味性和基础性这些核心问题,应该把握好古代文化和常识两个维度。

关键词:高中;古代文化;课程建设

一

古代文化常识教学是对民族之根、民族之魂的继承和发展,是对文化强国战略的有力践行。党的十八大以来,中华优秀传统文化教育已跃升至“文化强国”的战略高度。习近平总书记高度重视和弘扬中国优秀传统文化,他说“中华传统文化是我们最深厚的软实力”,并将它提升到民族复兴的高度,“一个国家、一个民族的强盛,总是以文化兴盛为支撑的,中华民族伟大复兴需要以中华文化发展繁荣为条件。”[1]

朱永新教授从加强文化建设的高度引述涂尔干的思想:“教育本身不过是对成熟的思想文化的一种选编。”[2]任何一个时代的教育,都要从古今中外的思想文化汲取养分,任何一种教材,都会从代表这些思想文化的经典中选取素材。鲍鹏山教授也曾经断言,加入我们的教育里面没有文化,教育就是残缺不全的。所以,理想的教育应该要加强自己的传统文化教育。

古代文化常识教学,是当前高中阶段语文教学必不可少的部分。由于缺少必要的文化知识,学生在解读高中语文教材、师生在进行高中古诗文教学以及学生的人文素养等等都受到影响。《殽之战》中,晋国新君为什么不惜撕破脸皮要和秦穆公(那可是他的外公和恩人)开战?又如《阿Q正传》,赵太爷为什么不允许阿Q姓赵?如果了解了姓氏的来历和意义,那么这一些“问题”都不是问题了。所以,古代文化常识不仅对文言文教学即便对现代文学教学也非常必要。

明确将“文化传承与理解”列为学生语文学科四大核心素养之一是新版《普通高中语文课程标准》的重要贡献,它就要求每一个高中语文教师,即便从教学角度也应该主动承担起教授文化常识的任务。

二

一个时期以来,尤其是進入21世纪以来,由于传统文化的传承断代,现在的学生,即便是高中生,有一半以上的学生对中国古代文化历史知之甚少乃至一窍不通。青少年一代是祖国的未来,但对自己民族的传统文化一知半解的人,无论如何,我们都很难期望他能为自己的国家做什么重大贡献。

从2014年开始,高考中出现了对古代文化常识的考查,2017年语文考试大纲在“古诗文阅读”部分,重新增加了“了解并掌握常见的古代文化知识”这一考点。然而,从近几年的高考试题分析来看,学生在此部分的得分率不高,对古代文化常识的了解与掌握情况并不理想,比如2018届深圳市一模第11题即文化常识题,全市均分1.21,是全卷客观题中得分率最低的。

造成这一尴尬现状的原因,归纳起来是“三不”。师生不重视,忽视古代文化常识教学,没有给予时间保障和必要的讲授;教学不系统,古代文化常识散落在教材的各个角落,教师或讲或不讲,随意性较强;效果不明显,尽管有时为了考试,老师会总结教授,但教学方法单一,学生不感兴趣也缺少学习方法,因此教学效果低。

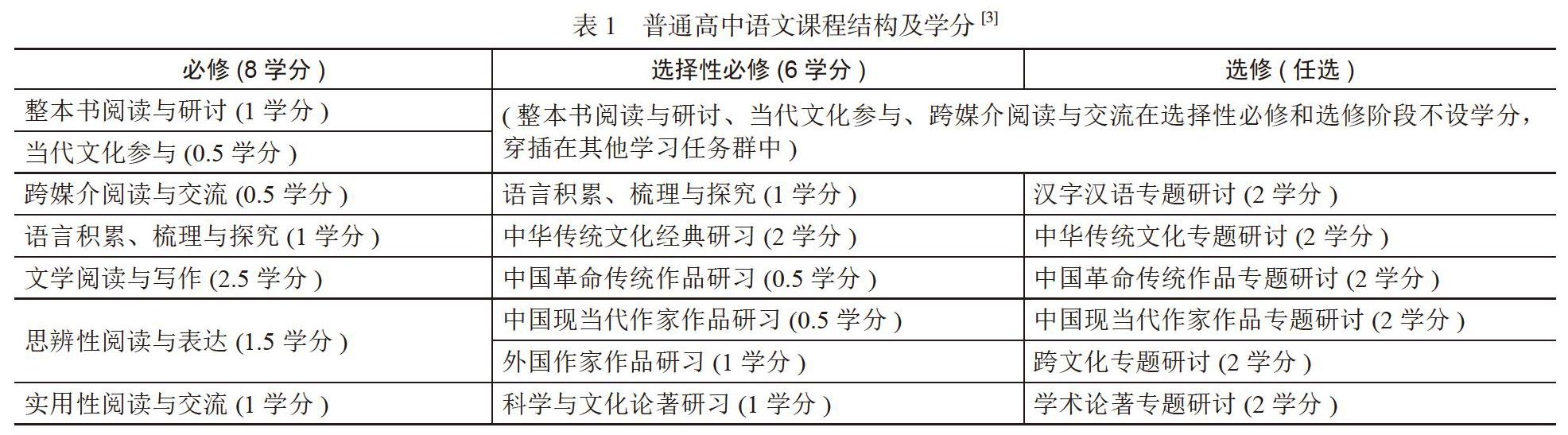

高中《中国古代文化常识》课程开发与实践是新一轮课程改革的题中之义。文化理解与传承是学生语文核心素养之一,2017版《课程标准》开设了两个学习任务群“中华传统文化经典研习”“中华传统文化专题研讨”,目的在于加深学生对传统文化的认识,进一步感受、热爱祖国优秀文化以利于文化传统的延续。

一言以蔽之,高中《中国古代文化常识》课程建设,可以提升学生古代文化知识的积累,有利于学生了解古人生活面貌,提高学生对文言作品的阅读理解能力,也有利于文化传统的延续,加深学生对传统文化的认识,进一步感受、热爱祖国优秀文化,提高学生的文化素养。

(附)高中语文学习任务群的比重按学分计,安排如表1。

三

根据笔者教学经验和观察,高中《中国古代文化常识》课程建设务必解决两个核心问题,才能达到理想的效果。

(1)趣味性。由于时代久远,不少文化知识在现代高中生的世界里很陌生,因此,从学情视角分析概括高中古代文化常识教学的现状,通过问题引领、与现实生活对话、与教材联系等途径,在实证探讨的基础上建设高中《中国古代文化常识》课程显然是一项有意义的工作。

我国台湾地区一向重视中学《中国古代文化常识》课程建设,他们编撰了高中阶段的《中国文化基本教材》等。他们在普通高级中学开设了《论孟选读》《国学常识》两门选修课程,《课程纲要》指出课程目标为:“一、培养道德伦理意识及淑世爱人精神。二、汲取古人之生命智慧,并落实于日常生活。三、省思文化要义,结合当代思潮,以达继往开来之目的。”(《论孟选读》)“一、培养学生对国学发展与传统文化之基本认识。二、提升学生广泛阅读国学著作之兴趣。三、引导学生体认中华文化之精神,以厚植文化创造之基础。”(《国学常识》)[4]并要求各校可依实际教学需要,设计成为一学期二学分或一学年四学分之课程,每周授课二节。即便是他们的学科能力测验国文科(相当于大陆高考语文)试题,也能将传统与现代巧妙对接,出神入化。如2004年底21题:

如果我们把古代五经博士获经学专家请到现代社会,以其专业知识提供协助,就经书内容与职务作最适切组合的考量,下列安排适合的选项是:

(A)请“尚书”博士担任驻外大使

(B)请“春秋”博士担任国史馆馆长

(C)请“易经”博士担任法务部部长

(D)请“仪礼”专家担任警政署署长

(E)请“尔雅”专家担任国语辞典编纂顾问

这种“对接”既出人意料又十分自然,严谨中充满情趣。题中将古代文化经典、古代职官制度和现代社会常识三者相互贯通、激活,赋予传统以一种活泼泼的生命力。

(2)系统性。古代文化常识在中学教材里散落在各个篇目和注释里,学生容易忽视甚至无视,长期以来的文化常识教学主要依托课文,随文讲解,教师随意性大而且内容散乱,支离破碎,开设高中《中国古代文化常识》课程正是为了弥补这一不足。

从《中国古代文化常识》课程建设看,我国高等院校有相当成就,他们大都开设了传统文化课程,但是中学却鲜有这类课程。近年虽然也有少数学校有相关选修课程,但大多作为教学内容的点缀,师生对此重要性认识不足或者不清;缺少面向高中生的教材,课程教学内容大部分照搬大学教材或随意撷取知识;教学过程中往往偏重于零散的知识点,缺少知识体系和教学方法。

当前,出于应付各类考试之目的,不少机构和教师不做研究,以类似“常识汇编”“常识大全”等进行辞海式编写,强迫学生死记硬背,学生知其然不知其所以然,这种教学不仅了无情趣而且鸡零狗碎,效果寥寥。

高中《中国古代文化常识》课程建设还应关注两个维度。

(1)古代文化。历经五千年,我们的传统文化素材俯拾即是,大致可透过以下三个方向去收集、去了解:一为物资文化,包括先民们创造的种种诸如饮食、器物、服饰等等,一为制度文化,包括古代各种制度、规范,如礼仪宗法、姓氏名号、经济政治等等,一为精神文化,包括前面两种文化形成时产生的精神活動和结果,如哲学宗教、伦理道德、文学艺术等等。

所以,古代文化应该是一门独立的学科,它区别于一般文言文课程,更不是政治课程。在高中阶段,由于学生的知识积累和需要,我们的古代文化课程内容侧重在古代物资文化和制度文化这些方面。

(2)常识。它就是我们一般人所应该能了解且必须具备的知识,如各种技能,各种基础知识等,一般也指从事各项工作以及进行学术研究所需具备的相关领域内的基础知识。

我们所说的常识,侧重最基本的古代文化知识,依据初高中语文教材古诗文部分涉及到的中国古代文化相关知识,针对高中生学习需要适当拓展延伸,以姓名称谓、衣食住行、天文历法、山川地理、宗法礼俗、科举职官、音乐艺术为主体内容,删繁就简,力避繁难超纲。

参考文献:

[1]习近平:2013年11月26日在山东考察时的讲话

[2]转引自翟晋玉:新教育——追寻中国文化的根本精神.中国教师报,2011年9月21日

[3]教育部:普通高中语文课程标准.人民教育出版社. 2018(1)

[4]黄志民:普通高级中学教育部审定国文[R].三民书局,2011