高等医学院校人文社会科学课程开展情况研究

2019-11-16王雅茹高靖越越宇婷陈磊吴琼甘晓芳

王雅茹 高靖越 越宇婷 陈磊 吴琼 甘晓芳

[摘 要] 人文社会科学课程的开展旨在提升学生的人文素质,从德行、人格、气质还有价值观等方面对一个人进行栽培。由于医学专业的特殊性,医学教育更应该强化人文素质教育,以M大学为研究对象,分析医学高校的人文社会科学课程的开展现状,并根据现状及原因提出合理的改良措施。

[关 键 词] 人文社会科学课程;高等医学院校;教学现状

[中图分类号] G642 [文献标志码] A [文章编号] 2096-0603(2019)22-0034-02

人文教育与科学教育的融合不仅是国际教育潮流发展的大势所趋,而且是中国正在或将要面对的教育改革重点问题。因此,医学教育的根本并非是把医学生打造成为“移动的知识工具”,还需要培养他们高尚的操守、坚实的个性和远见的卓识。然而,目前大多数医学高校的人文素质教育缺乏科学、综合的规划设计,缺乏系统而有内涵的课程。

随着医学模式的转变,要求医学高校要使现代医学生人文素质教育深入到医学生内部的培养,从而保障医学生的品质,打造复合型医学人才。

一、高等医学院校人文社会科学课程开展现状

M大学的人文社会科学课程分为两个部分,一部分是基础课程,具体包含马克思主义基本原理概论、形势与政策等十几门课程,课时数量根据具体的课程而定;另一部分是专业选修课程,具体的课程内容和学时数量根据学生所学专业而定,其中,基础课中另外安排了思政类课程共86学时的自学实践,专业选修课设置均为理论学时,无实践学时。本研究调查了M大学35个本科专业,其中,医学类专业有17个,理学类专业有8个,其他类包含工学、管理学等专业有10个。

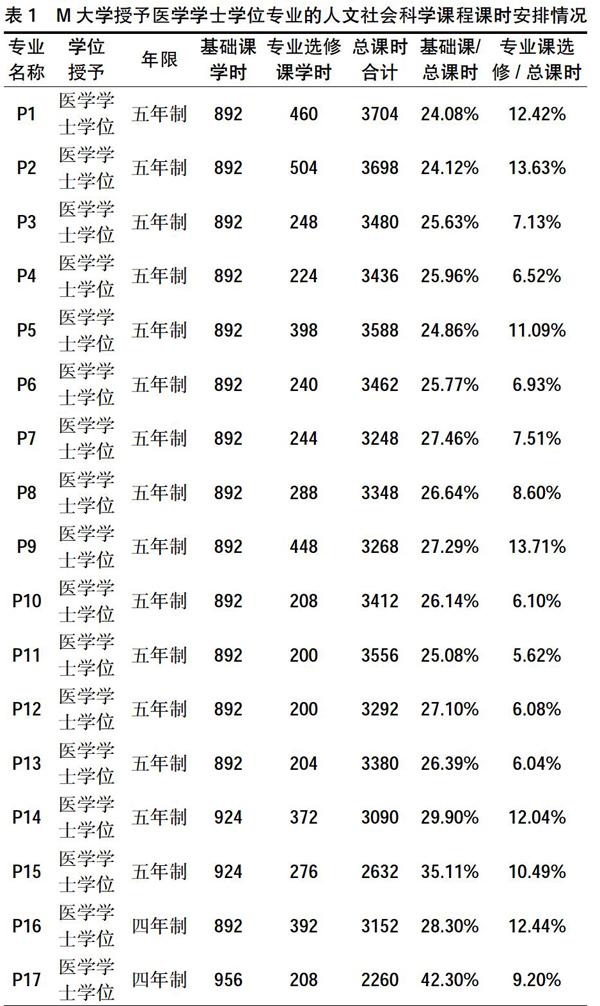

(一)医学类专业

由表1可知,在M大学17个医学学士学位专业中,82.35%的专业所学人文社会科学基础课的课时数量相同,为892学时,而专业P14、P15增设了大学蒙古语文课程;专业P17增设了医用物理学和医学文献检索两门专业性较强的课程。为了便于分析,将人文社会科学专业选修课与该专业总课时的比值分为三个层次:P≤7.00%的专业有6个,其中有4个属于中医类专业,另外2个专业在课程安排上与中医类专业有40%的关联性;7.00%≤P≤11.00%的專业有5个,均属于临床类专业,具体有文献检索、医学科研方法等课程;P≥11.00%的专业有6个,属于蒙医类专业和口腔类专业,三个层次的专业数量相近(P:表示人文社会科学专业选修课与该专业总课时的比值,下同。)。

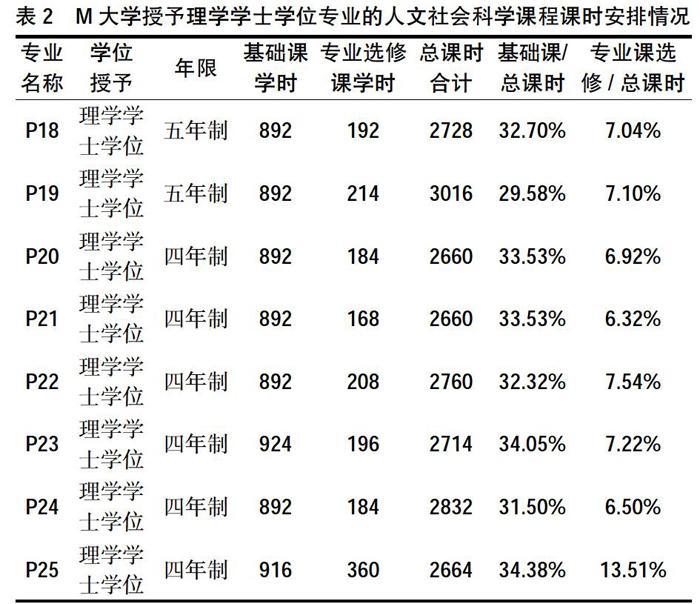

(二)理学类专业

由表2可知,除增设了大学蒙古语文课程的专业P23和增设了高等数学的专业P25以外,其他专业的人文社会科学基础课程课时数量相同。P≤7.00%的专业有3个,属于药物制剂类专业;7.00%≤P≤11.00%的专业有4个专业,均属于药学类专业;P≥11.00%的专业有1个,属于应用心理学专业,开设有管理心理学、学校心理辅导等专业课程。从划分层次来看,前两个层次的专业数量差距小,且具体专业内容关联性强,而第三个层次中仅有一个专业,专业内容与前7个专业关联性相对较弱。

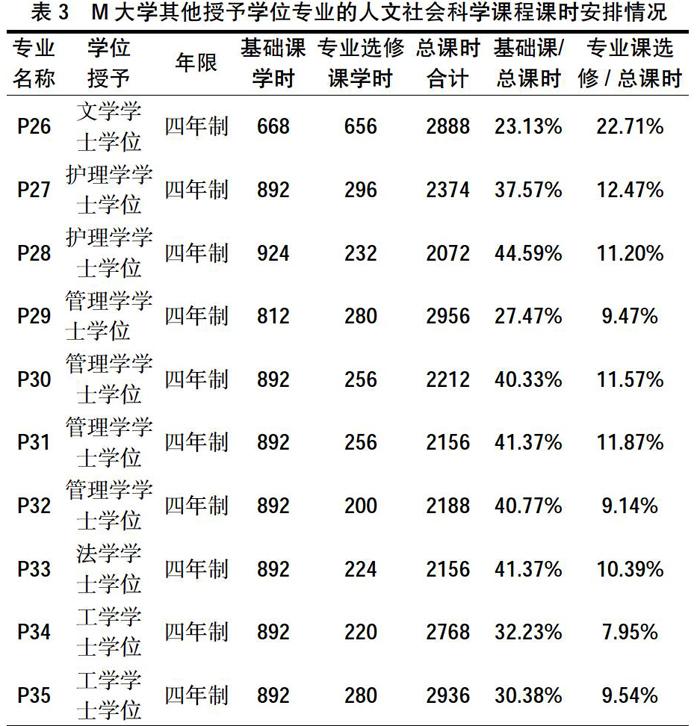

(三)其他类专业

由表3可知,在这10个专业当中,有3个专业的人文社会科学基础课程区别于其他专业,专业P26属于英语专业,未开设基础课程的外语;专业P28增设大学蒙古语文课程;专业P29属于信息管理专业,因此未开设医学计算机信息应用课程。为了便于分析,将人文社会科学专业选修课与该专业总课时的比值分为三个层次,P≤7.00%的专业为0个,7.00%≤P≤11.00%的专业有5个专业,包括工学类和管理学部分专业;P≥11.00%的专业有5个,属于管理学类、护理学类专业、文学类专业,开始专业选修课范围较广,包括社会医学等医学类课程和英语文体学等文学类课程。其他类专业中,专业选修课与总课时比值跨度很大,且专业内容相关性不大。

二、高等院校人文社会科学课程开展存在的问题

(一)课程体系设置整体不完善

由于学校人文社会科学教育课程不够完善,导致一些学生缺乏文知识储备,没有足够的能力处理如经济、法律、个人与集体利益矛盾等问题。在没有完备的人文社会科学知识储备的情况下,医学生从大学到工作岗位的角色转换无疑是难上加难,此外,大部分的发达国家都注重培养医学生的患者沟通能力,开设包括“临终关怀”“医患沟通”等课程。所以我国医学高校应该完善课程体系,拓宽教学面,丰富医学生的知识储备。

(二)教学体系设置比例不合理

虽然我国教育部没有明确要求人文社会科学课程占总课程的具体比例,但是人文社会科学课程越来越受到重视,国家从教育改革规划方面越来越强调这类课程的重要地位。然而不少高校仍然存在教学体系设置不合理现象,同一学校不同专业的人文社会科学课时与专业总课时比值跨度较大,影响教育教学效果。

(三)教学方式与方法较单一

从目前来看,医学院校缺乏统一而清晰的人文社会科学教育课程体系。许多医学高校的人文课程教师缺乏创新方法,尽管一些人文社会科学课程有自我实践的课时安排,但在具体执行过程当中课时安排较少并未达到预计的效果,而大部分的人文社会科学专业选修课程都属于理论课程,单一的教学方式方法不能激发学生的学习兴趣与主动性。

三、高等医学院校人文社会科学教育课程优化措施

(一)完善课程体系,引导医学生深度学习人文科学

要提升医学生的适应性,拓宽课程涵盖面,加强深度学习,从而能够在后期更加深入地了解该知识体系。医学高校要加强改革,塑造良好的学习环境氛围;明确学习目标和学习方案;学以致用,用来解析生活、学习包括社会等现实生活中的问题。这样才能够使医学生更快速地加入深度学习当中。

(二)调整课程比例,打造“医学+人文科学”课程体系

提升人文社会科学课程所占比例,深化医学人文社会科学课程体系。要建立医学和人文社会科学课程体系,打破约束,积极与相关学科相结合,拓展研究领域。在这种体系下,医学院校缩小不同专业间的人文社会科学课程占总课时比例的跨度,强化医学专业性的人文社会科学课程,医学生将会更加受益匪浅,专业性更强。

(三)创新教育方式,促进教育方式多样化

医学高校要紧跟国家政策,统筹推进人文社会科学教育方式改革,科学化运用教学方法,不断提升高素质的人文社会科学教育师资队伍,教育工作者要积极转变教育观念,加强人文社会科学教育与医学教育、理论与实践等方面融合,要合理整合教学资源,强调跨学科互动,注重实际效果,提高实际能力。同时,在考核的形式上多样化,如论文写作、社会实践报告、即兴情景模拟表演等,引导学生知行合一,更能够帮助其在步入社会后更快地适应环境,更好地解决问题。

参考文献:

[1]黄谦.江西省医学院校医学人文素质教育研究[D].南昌:南昌大学,2012.

[2]汪杰,田东升.论高等医学院校人文教育与科学教育的优化融合[J].教育与职业,2012(2):171-172.

[3]凌保东.医学院校人文教育路径探析[J].学校党建与思想教育(高教版),2013(6).

◎编辑 武生智