城市群内中心地的功能互补与等级有序的差异化发展

2019-11-16孟祥林

摘要:城市群由功能互补、等级有序和差异化发展的中心地整合在一起。城市作为区域经济的增长极,发展过程遵循地租衰减规则:资源在聚集收益不能抵补地租成本时,就会由靠近城市中心的区位向城市边缘迁移,城市规模开始扩大且彼此间的联系加强,腹地内开始出现多个次级中心,多层次的城市体系产生。区域发展的均衡理论和不均衡理论都为城市群的发展提供了支撑。伴随腹地内中心地的等级跃迁,进而会出现新的城市隆起。城市群中京津冀城市群打破行政区划限制构建起了协同发展平台,按照“分区+分步”发展秩序逐渐完善发展格局,石家庄市定位为京津冀城市群的第三极,在这种格局下唐山市发展成为京津东侧的增长点,宁安片区发展成为冀中地区连接石家庄市、雄安新区、衡水市和沧州市的重要节点。

关键词:京津冀城市群;功能互补;等级有序;差异化发展;地租衰减规则

DOI:10.3969/j.issn.1674-7739.2019.05.005

一、引言

城市是在既定场域内履行确定职能的区域综合体,“城”是“市”存在的物理空间,“市”是“城”繁荣发展的重要依托。从城市的发展历史看,“城”是基于军事防御功能而产生,基于国家财政支撑而得以发展;“市”基于经济发展而产生,是与经济行为联系在一起的。从现代经济学角度看,“城”是计划的产物,“市”是市场的产物,城市的发展离不开政府的行政干预和市场经济的影响。上世纪90年代我国进入城市发展的快车道,城市因其具有较强的资源聚合和整合效应而在吸引资源过程中表现出巨大张力。城乡二元经济的界限被打破后,由于城乡劳动力资源的边际生产效益存在较大势差,从农业产业中析出的劳动力资源开始向城市聚集,城市规模扩展的速度和城市数量的增长速度都开始加快,城市以较高的速度拓展出能够容纳更多经济资源的物理空间。在城市规模扩展过程中,资源向城市聚集的速度会逐渐超过城市空间的扩展速度,区位作为竞争性资源会让经济行为主体基于边际收益与边际成本对比做出理性抉择:当既定资源的获利能力不足以超过聚集成本而不能实现理想的收益预期时,资源就会远离中心商业区(CBD)而在聚集成本较低的区位上聚集,从而在距离中心商业的合适空间内会出现城市发展的新的增长点,即次级中心地。城市规模扩展和次级中心地就是在这样的经济选择中不断进行着,次级中心地的产生过程也就是城市群(Urban Agglomeration)内城市功能的分化过程。诺瑟姆(Ray Northam)在研究中总结出一条被拉平的S曲线即诺瑟姆曲线,将城镇化进程区分为初期阶段、加速阶段和后期阶段。[1]城市是区域经济的核心,现代交通网络使得城市之间的通达性进一步提升。城市以及城市群的发展质量开始成为学界关注的热点议题。克里斯塔勒在其提出的中心地理论中对城市和城市群的空间布局问题最早进行了分析,[2]从市场原则、交通原则和行政原则等三个方面提出了看法,为城市群的研究提供了重要的理论基础。发达国家在城市群建设方面积累了丰富的经验,但由于城市群是依托历史基础得到发展,会受到资源禀赋、发展基础以及行政力量等多方面因素的影响,城市群的发展状态存在较大差异。一些城市群内中心地的等级层次并不明显,城市间的功能分化不合理也在一定程度上导致中心城市过度发展与腹地内的其他城市发展不足的问题同时存在,城市群在宏观层面呈现出群雄并起、抱团发展、柔性升级的特点,城市群在发展过程中也暴露出了“圈地运动”问题。[3]城市群的充分发展需要有城际产业链或超大产业集群支撑,但长期以来以行政单元为限发展城市的路径依赖成为了以区域中心城市为核心建构城市群的阻力。[4]在这种发展思路下,行政区划边缘处的中心地在城市化进程中被边缘化,在行政区划边缘处出现城市化严重不对等问题,即在行政区划一侧存在过度城市化问题的同时,在行政区划另外一侧则存在城市化不足问题。由于行政区划两侧在城市化层面不能有效对接,致使资源不能进行深度整合,在行政区划附近因城市发展不对称而出现“壕沟”。专家认为,城市群的发展要依次经过分散、计划、扩散、成熟等四个阶段。[5]城市群的发展就是城市功能分化、整合并在此基础上进行功能互补和建构中心地的等级秩序的过程。极化效应、扩散效应、回波效应等都是城市群发展过程中遵循的区域经济规则。[6]城市群的发展质量与城市群内中心地的层级秩序以及城市间的功能互补程度紧密相关,在中心地的空间布局上表现为大、中、小城市的差异化。[7]伴随互补水平提升的差异化发展是城市化进程中表现出来的特点,据此催生产业集群和提升城市的创新度,[8]城市在实施差异化发展战略过程中需要找准自身的功能定位,[9]准确地进行城市功能定位的过程就是城市群内不同层次中心地彼此间功能互补磨合的过程。京津冀城市群就是在功能互补磨合下重建中心地等级秩序的典型例证,北京副中心的建立和雄安新区的设立等都在一定程度上打破了既有的城市群发展格局,以谋求建立互补共生的“区域城市圈”,[10]城市群内城市间的功能互补主要是针对产业配置的功能互补而言,[11]同时也需要强调协同发展。[12]虽然有关城市群的研究已经积累了丰富的文献,但城市群的发展环境在变化,现代交通手段的优化升级以及现代通讯手段、金融组织体系的变化,城市间的联系已经远远超过传统思维方式下城市间的互动方式。区域中心城市、县级中心地、乡镇中心地之间的整合方式正在发生变化,基于变化了的环境,对城市群的发展机制、城市间的互动方式等进行审视,还要基于城市间功能互补和等级秩序,探索如何建立创新体制机制,对于推进城市化进程具有非常重要的现实意义。

二、城市群功能互补和差异化发展的理论基础

(一)区域不均衡发展的理论支撑:从增长极理论到点-轴开发理论

工业化进程加速了地域分工也催生了城市群,在城市群的发展和有关城市群的研究方面,西方发达国家都走在了前面。1957年法国学者戈特曼首先提出了城市连绵区的概念,城市连绵的显著特点是城市在空间上相互连接,在产业上高度聚集。随后美國学者弗里德曼提出城市场的概念,城市场实际上就是区域中心城市的辐射域,为以区域中心城市在腹地内构建城市群提供了理论基础。城市群的发展是因区域发展不平衡导致的,因此学界很早以来就开始关注该种现象,在长期的研究中积累了丰富的学术成果,这包括了增长极理论、循环累积理论、极化-涓滴理论、核心-边缘理论、点-轴开发理论等。增长极理论首先由法国学者佩鲁(Perroux)提出,他认为增长极是由一组存在紧密联系的产业组成,这种产业组合能够以乘数效应推动其他部门发展,从而在发展强度最大的点上催生增长极,[13]其影响力通过辐射通道向腹地扩散,从而对整个区域产生较强的影响。增长极在发展初期会对腹地资源产生较强的聚集作用,据此不断强化增长极的发展速度。在循环累积效应下增长极以及以增长极为核心的较大腹地就会成为经济发达地区,区域开始发生分化,这种分化过程实际上就是增长极主导下的区域中心地与腹地间的对话机制的创造过程。这种对话过程以区域发展不平衡为前提,腹地内的中心地据此也开始产生差序格局。增长极对腹地内的资源吸纳遵循边际收益递减规则。在资源向增长极聚集超过一定点而出现聚集不经济问题时,资源的聚集速度就会变慢,资源开始在腹地内呈现分散布局趋势,因此极化效应总是与涓滴效应相伴。在增长极不断强大过程中,美国学者赫希曼(A. O. Hirschman)认为,在涓滴效应影响下发达地区会带动欠发达地区发展,虽然在发展过程中处于优势的经济区域不会给予弱势地区以优待,但会通过就业、消费等方式促进后进地区协同发展,因此增长极在长期发展中会带动欠发达地区发展。[14]从该逻辑看,区域经济从不平衡发展状态走向平衡状态是趋势,但在自然发展过程中,这个趋势的历经过程会很漫长,而且在市场失灵情况下,增长极可以为达到稳定保持区域经济优势地位的目的而人为地遏止经济辐射力向腹地扩散,这会在很大程度上弱化涓滴效应。因此区域不平衡走向区域平衡过程中适当介入行政干预是非常必要的,据此可以迅速改变区域经济发展方向、区域城市的空间布局结构以及调整区域资源富集的存量。美国学者弗里德曼(Friedmann)的核心-边缘理论认为,城市是实践和空间维度上区域分化的结果,在区域经济发展过程中隔壁区域因为发展速度较快而成为区域的核心,边缘地区的发展速度会相对较慢,核心地区因为能够聚集大量资源而导致与边缘地区存在较大的不平衡,这种状况会依托既有的发展机制而逐渐稳定下来,初期的不平衡会进一步导致后期更大差距的不平衡。[15]陆大道认为,区域中心城市对腹地的影响可以通过“点-轴”机制进行,“点”就是区域中心城市(增长极),“轴”就是联系城市的通道,[16]也有学者将“轴”称为城市走廊、城市链等,“轴”将不同层次的中心地联系更加紧密,城市间的互动水平进一步得到提升,不同层次的中心地虽然基于地域分工而进一步分化,但这种分化是基于聚集和一体化发展基础上的功能分化,即基于功能互补前提的分化,因此分化与整合并未分开,二者之间相互促进,不断提升区域城市化水平。

(二)区域均衡发展的理论支撑:资源互补基础上的区域经济协同

经济学认为,相互之间存在紧密联系的资源在对经济发展做出贡献时存在两种关系,即替代关系和互补关系,前者即一种资源因与另外一种资源在功能上具有相似性而在发挥作用时可以相互替代,一方的存在以另一方的不存在为前提。互补关系资源则是一方发挥作用以另一方的存在为前提,互补关系资源只有同时发挥作用才能够履行一项职能。前文论及,在区域经济发展过程中,增长极的出现会导致腹地内发展存在异质化问题,但是极化并非常态,因为在区域经济发展过程中,“短板”会成为区域经济整体水平提升的严重阻碍,协同发展越来越成为学界共识。协同发展最初是与贸易联系在一起的,在贸易过程中总会因为各种扰动因素影响贸易的顺畅进行,为了减少这种障碍就逐渐产生了一体化设想。协同理论一般认为包括协同原理、役使原理和自组织原理等三方面。协同原理(Synergetic Principle)着眼于审视复杂系统中的子系统通过高效互动导致系统整体效应放大,在这种高效互动过程中,每个子系统都是其他子系统的行为参数,并且在自身发展过程中为其他子系统的发展创造更优的条件;役使原理(Slaving Principle)认为,事物发展过程中存在慢变量和快变量,在趋向状态的临界点过程中,快变量很快就会消失,而慢变量成为主宰事物变化的重要参量,在一定程度上决定着事物的结构、状态、性能和有序化水平,[17]因此需要对慢变量进行关注并采取相应措施对其施加影响,使其能够跟进事物的演化序列;自组织原理(Self-Organization Principle)认为,在没有外部能量流、信息流和物质流注入的情况下,组织内的子系统可以根据一定的规则进行有序化繁衍,[18]出色地完成组织存在应该扮演的角色,这种自我完善过程体现着组织具有的再生能力。事物发展过程中遵循的自组织原理则强调,组织内的子系统可以不断调整自身行为、状态,以便能够与组织内的其他子系统谋求更高水平的合作,从而为自身也为其他子系统的发展创造条件。协同原理、役使原理和自组织原理都是着眼于均衡发展进行的思考,这些原理与前文论及的不平衡理论紧密联系在一起:不平衡理论倾向于研究区域增长点的形成与强化,均衡理论则倾向于区域经济要素间的相互依托和平等相处。从城市体系的发展过程看,平衡是在经过长期的不平衡发展过程后出现的结果,只有在平衡发展状态下,区域内的各个子系统才能够达到更高的合作水平,子系统间不存在因为行政区划或者类似因素引发的合作障碍,从而在更大腹地内构建起以中心地为核心的次级城市团,推进全域城市化水平的提升。

三、城市群内中心地功能互补与差异化发展的演进过程

区域经济发展过程中因为资源禀赋以及发展基础等多方面因素的影响,综合条件优越的区位上首先会出现增长极。增长极虽然会吸纳腹地内的资源从而在既定区域内出现资源分布不均问题,但作为区域经济的核心会对腹地内不同层次的中心地发挥统领作用,引导腹地内的中心地进行有序分化,并在区域城市体系的进一步建构过程中对不同层次的中心地进行合理引导。区域内出现增长极标志着腹地内的中心地开始分化,这种分化遵循城市规模扩展过程中的地租衰减原理以及边际成本与边际收益对比原则。城市群内不同层次的中心地以区域中心城市为核心由近及远在腹地内布局,在不存在其他扰动因素的影响下遵循“摊大饼”原则,相邻两个城市群的交汇带是城市群辐射力的最远点。

(一)城市群内中心地的分化与城市体系的构建

1.中心地均等发展阶段:中心地布局在综合条件占优的区位

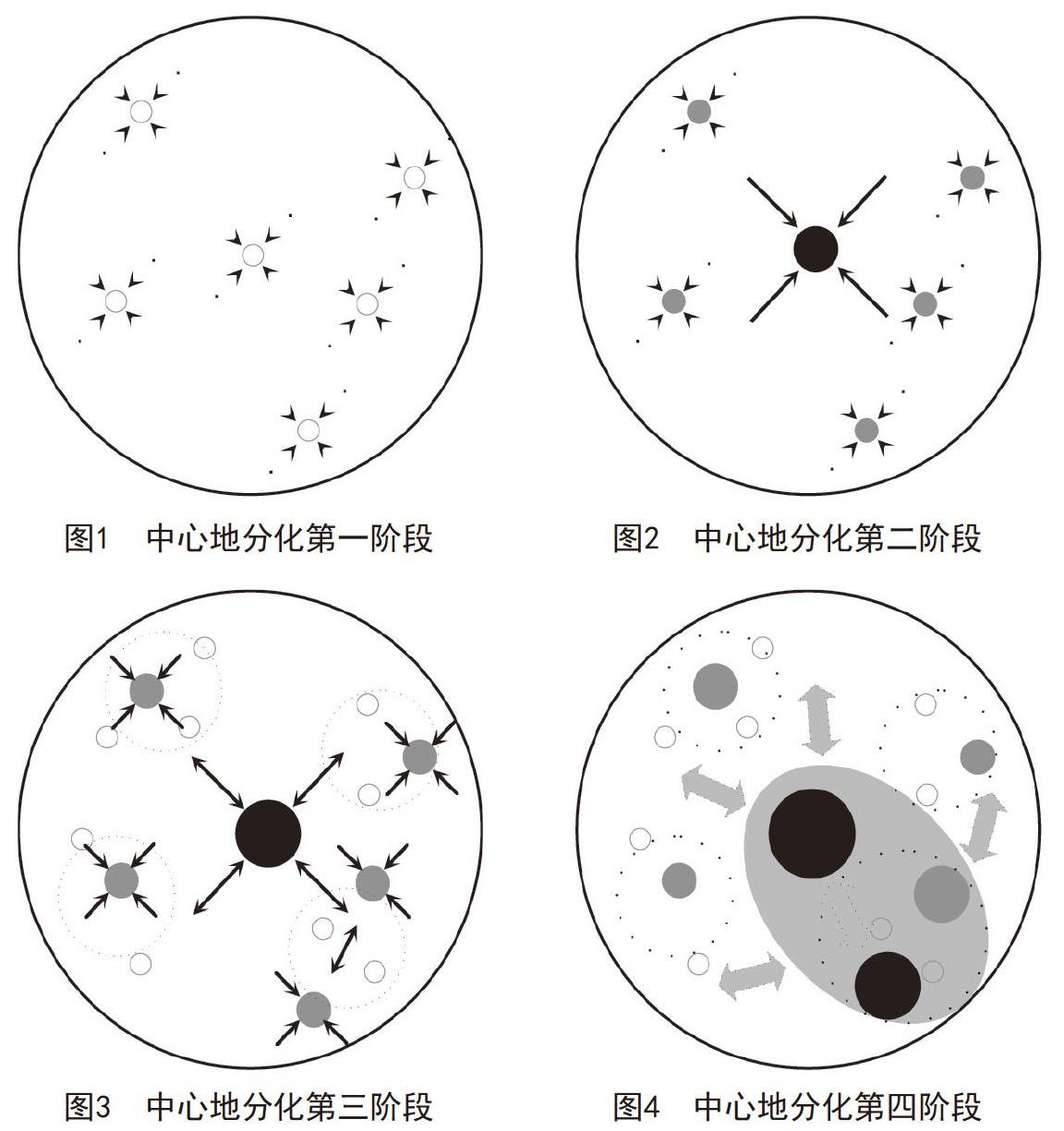

区域经济发展过程中,中心地的布局由均质化状态向异质化状态的转变也是城市群内中心地的分化过程。如图1所示,不存在行政干预的情况,中心地首先会出现在综合条件较好的区位上,这时期的中心地布局具有很大的随机性,区域内出现多个处于相同水平的增长极。交通通达性、经济基础、人口规模、资源丰裕度等都会影响中心地布局。中心地的这种随机性布局并不意味着均匀布局,某个区域内中心地密度較高以及相邻区域内中心地密度较低的情况会同时存在。中心地的这种初级布局状态会影响进一步发展,成为中心地进一步分化的基础。某些区域内因中心地相对密集,资源聚集会产生更高的聚合整合效应,中心地间进而也会出现较大的协同效应,资源也会存在较大的发展空间。

2.中心地展现等级阶段:资源聚集力差别造成中心地分等

图2表示了中心地分化的第二阶段,该阶段内中心地的规模虽然都在扩大,但在第一阶段内处于相同水平的中心地开始分化,具有更大发展优势的中心地开始以更大的速度发展,在资源聚集以及与其他中心地的关系层面具有更大优势,开始统领区域内其他中心地的发展,逐步发展为区域中心城市。为了方便说明问题,图2将处于区域中心位置处的中心地展示为发展速度最高,中心地的这种布局方式便于高级别的中心地对腹地内的其他中心地均匀地施加影响,发展速度较快的中心地成为增长极中的增长极。增长极因资源聚合整合能力存在差别而使得中心地间出现等级差别,经济增长点因资源聚集能力不同而区分为不同层次的中心地。

3.次级城市团出现阶段:腹地内的中心地进行整合

城市群发展的前两个阶段,主要表现为区域中心城市与次级中心地间的分化,不同层次的中心地的聚合整合程度都开始提升。[19]随着整个区域城市化水平提升,区域内的次级中心的极化效应也得到强化,以次级中心地为核心开始出现次级城市团(图3),虽然次级中心地的整合能力弱于区域中心城市,但在区域中心城市的影响下,次级中心地也开始表现出增长优势。图3中的中心地已经区分出三层,第二层次的中心地开始引导第三层次中心地以较快的速度发展。中心地数量的增长和规模的扩张是以人口集中和非农产业人口增多为基础的,因此城市群内中心地的层次分化与农业产业结构升级以及乡村人口的择业自由度进一步拓展同步进行。该阶段内次级中心地因综合条件差异以及与相邻中心地互动水平有异而导致腹地内的城市化水平出现异质化,图3中东南角的城市化状态显然优于其他区域。

4.副中心城市产生:城市群呈现“双心+多子”发展格局

在区域中心城市的带动下,腹地内的中心地在进行层次分解的同时,也使得区域中心城市的凝聚力变强,腹地内不同区域因中心地聚集程度以及中心地间的互动效率存在差异而导致不同规模的次级城市团出现,影响力较强的次级城市团逐渐演变为区域中心城市的副中心(图4),副中心城市与区域中心城市联系更紧密,与区域中心城市共同成为区域的核心。该阶段内的区域中心地城市对腹地的辐射作用开始增强,“区域中心城市+副中心”膨胀速度加快,进而出现大城市病,客观上需要通过副中心城市将区域中心城市的职能在腹地内疏解。如果在该阶段内仍然不能打破行政区划界线,行政界线两侧的城市化水平会出现较大差异,因资源过度聚集而导致的边际效用迅速递减问题开始产生,因此突破行政区划界线,构建跨行政区划的城市体系成为高质量城市群发展的进一步要求。

(二)资源布局过程中的地租衰减规律与中心地分化

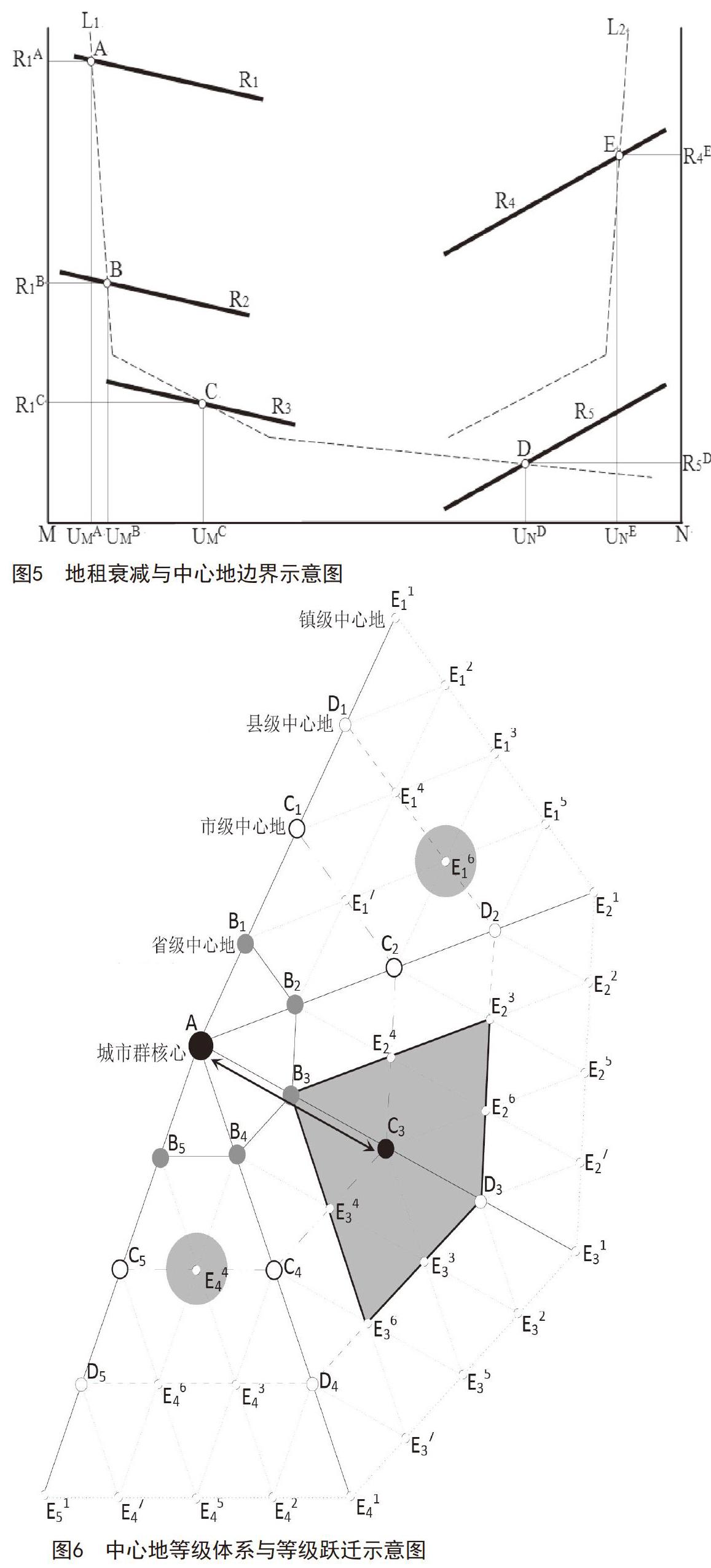

图5表示了M和N两个城市地租与距离之间的关系,图中纵轴表示地租水平,横轴表示到市中心的距离,坐标系左半部分表示城市M,右半部分表示城市N,R1、R2……R5表示不同水平的地租曲线,地租线的位置越高表示地租的整体水平越高。从图上可以看出,地租和距离成反函数关系,表示资源在相应区位上布局而必须付出的成本。资源在距离市中心的区位上布局与其盈利水平是相对应的。在图5中,对于城市M而言,地租的排列顺序是R1>R2>R3,资源在UMA以内布局的条件是该资源在相应位置上的获益水平超过R1,当其收益水平在R1以下但高于R2时,就会选择UMA与UMB之间的某个区位布点,这样能保证该资源居于较高的获利水平,因为资源在承担较高的地租成本时选择的区位会更加接近中心商业区,于是获得较高收益的机会也会相对较多,因此资源如果有能力在UMB以内布局时,绝对不会选择在UMB到UMC之间的区位布局,在该区域内布局虽然地租水平R3总体上会低于R2,但收益水平也相对降低。因此距离市中心较远的区位对资源的吸引力会相对下降。图5中的UMA、UMB、UMC表示了资源布局过程中进行理性选择的临界点,也相应表示了资源依据自身获利能力对城市规模扩展的贡献,资源每一次从市中心向城市边缘迁移都在一定程度上推动了城市规模扩展,在此过程中接近市中心区位上的地租水平在不断提升,与此同时地租曲线也向城市边缘迁移,相同地租水平的区位迁移到距离市中心更远的地方。图5中的L1和L2表示了城市M与城市N的具有相同变化趋势的收益线,以A和E两点进行比较,如果资源在城市N的E点(对应城市N的UNE区位)的获利水平相对于城市M的A点虽然较低,但由于城市N在E点处的地租水平较A点更低,因此在E点的获利水平可能会更高,于是资源就会离开城市M的A点而到城市N的E点布局,于是城市M对资源的聚集能力开始变缓,而城市N对资源的聚集能力则相对增强。资源在这种从城市M向城市N转移过程中促进了城市N的发展,也在城市M与城市N之间进行着功能分化、功能互补,城市M的规模在保持相对稳定的同时,城市N的发展速度开始提升,两个城市间的边界即UMC与UND之间的距离开始变短,单中心城市群开始变化为双中心城市群。

(三)城市群发展过程中的中心地等级体系与等级跃迁

1.城市群发展过程中的中心地等级体系

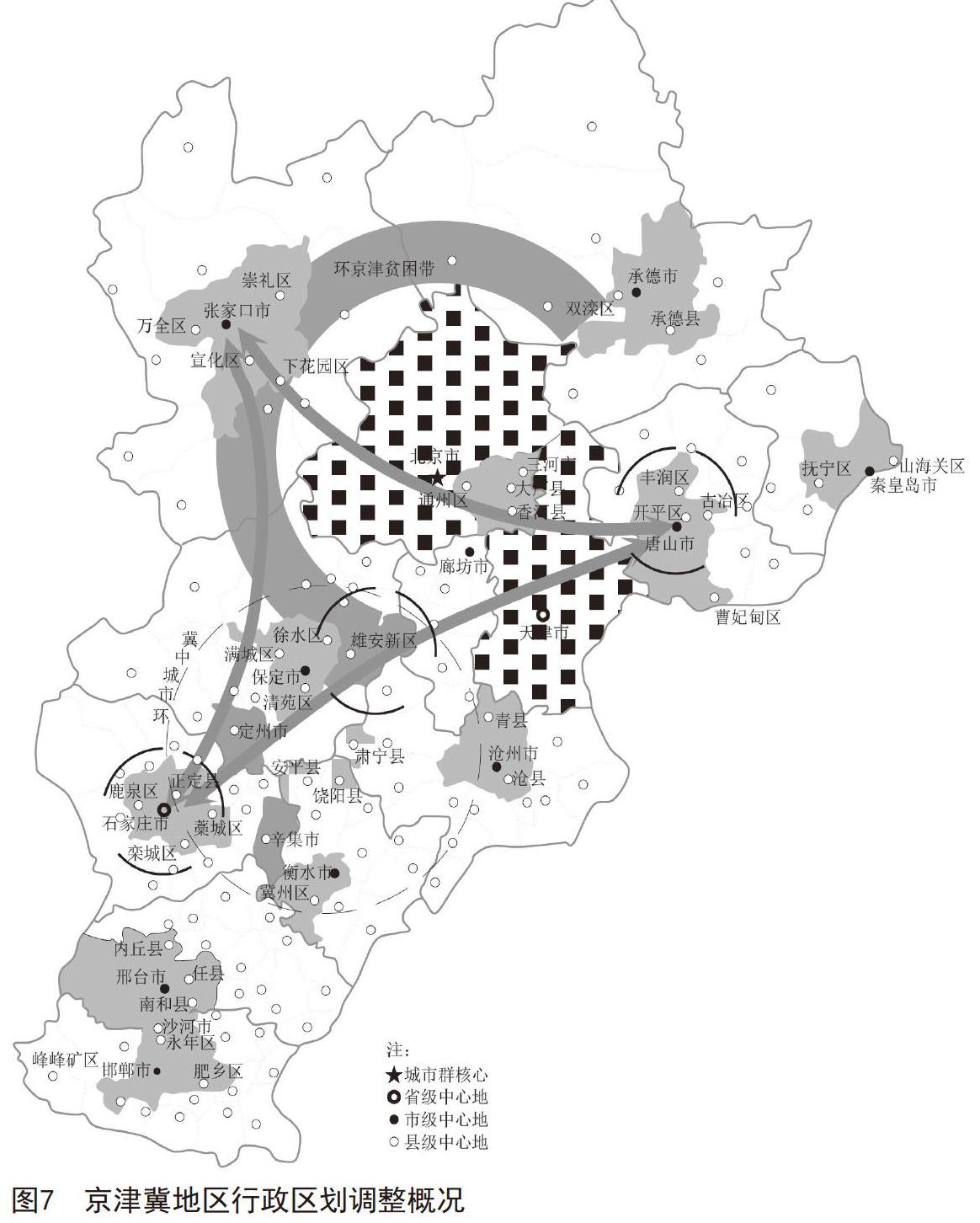

基于地租衰减规律以及资源在空间布局过程中存在的聚集不经济问题,腹地内的次级中心地由于能够给资源聚集带來更加有利的发展机会,城市由集中发展阶段进入分散发展阶段,大城市向腹地进行职能分解从而带动腹地内较低级别的中心地的发展过程就是城市体系的形成过程。如图6,城市体系在城市群核心的引领下,将腹地内的省级、市级、县级以及乡镇级别的中心地整合在一起,在整个腹地内形成有序的发展格局。为了说明问题方便,图6中展示了5个级别的中心地,较高级别的中心地只与较低一级别的中心地建立直接联系,通过城市链使得不同级别的中心地串联在一起。图6中展示了5条发挥主导作用的城市链:A—B1—C1—D1—E11、A—B2—C2—D2—E21……A—B5—C5—D5—E51。通过主导城市链,城市群的核心A将中心城市的影响力传递到乡镇级中心地。在这样的城市体系中,除了突出中心城市对低级别中心地的辐射影响,还要重视同等级别的中心地间的横向联系,于是围绕较高级别中心地形成城市环有助于进一步推动腹地内城市协同发展。图6中围绕城市群核心可形成由省级中心地构成的城市环B1—B2—B3—B4—B5,在省级中心地外围顺次形成市级中心地城市环C1—C2—C3—C4—C5,县级中心地城市环D1—D2—D3—D4—D5,镇级中心地城市环E11—E21—E31—E41—E51。在市级城市环和镇级城市环中,镇级中心地扮演着连接角色:E17将C1与C2连接在一起;E34将C3和C4连接在一起;E14、E16将D1与D2连接在一起。城市环能够进一步推动同等级别的中心地间的联系,同时能够带动较低级别的中心地的发展。在这样的城市体系中,不同层级的中心地具有明确的职责分工,在功能互补基础上高效互动。

2. 城市群腹地内的中心地等级跃迁

中心地等级体系一般是与中心地的行政级别联系在一起,中心地的行政级别可以影响资源在腹地内的流动指向,高行政级别的中心地依托行政资源可以在聚集经济资源方面占有更大优势。中心地体系在形成过程中,除了受到行政因素的影响,还更多受到经济因素的影响,以至在某些区位上可能会出现突破行政区划限制跨行政区划的次级城市团,并在腹地内出现城市发展的新的隆起。图6中的C3属于市级中心地,在发展过程中不会与A建立直接联系,但是在各种综合因素作用下,会对腹地内的中心地产生更好的聚合整合作用,于是围绕C3将“B3+E24+E23+E26+D3+E33+E36+E34”整合在一起,以C3为核心形成新的增长点。在进一步发展过程中,C3会将更多的中心地整合在一起,成为A的副中心城市,正如图6所示,在整个区域内形成A与C3高效互动的发展格局。在这种发展格局中,C3冲破了既有中心地体系的秩序格局发生了中心地层级的跃迁。中心地体系的秩序格局总体上不会发生改变,由于扰动因素的影响会在个别区位上对中心地的发展状态产生影响,从而影响中心地在腹地内的地位,重新构建与其他中心地的关系。图6中的E16和E44是乡镇级中心地发生级别跃迁的情形。乡镇中心地是腹地内的底层中心地,但不同乡镇中心地的发展基础存在差异,一些发展基础好的乡镇中心地能够逐渐凸显出来。E16能够整合“E14+E13+E15+D2+C2+E17”从而成为次级城市团的核心,E44也会通过整合“B4+C4+E43+E46+C5+B5”而在A的附近构建起次级城市团。E16和E44会因为在腹地内影响力的提升而造成行政级别提升。中心地等级跃迁会进一步改变区域腹地内的资源指向并提升中心地间的互动效率,通过部分地打破既有秩序,建构新的秩序推动全域城市化水平的提升。

四、京津冀城市群内中心地等级体系与中心地间的功能互补

在城市群的中心地分化、功能互补以及等级有序发展方面,京津冀城市群可以说是典型例证。京津冀三地在历史上属于同一行政单元,保定市和天津市曾经是河北省的省会城市,京津两个大城市是京津冀区域的中心。在京津两个大都市从既有行政区划中独立为直辖市后,京津冀的城市体系格局也相应发生变化。以京津大都市为核心的一体化城市体系受到行政区划边界限制,京津大都市的快速城市化与河北省腹地城市化进程缓慢的状况同时存在,这是基于行政区划变化而伴生的中心地关系的第一次分化。行政区划阻隔使得行政界线两侧的中心地不能实现有效的功能互补,也不能形成协同发展的城市体系,在京津大都市外围出现了环京津贫困带。

(一)京津冀城市群内中心地的分化与城市体系的建构

京津大都市独立为直辖市以后,石家庄市成为河北省省会城市。在京津冀区域内各个行政区划开始以行政区域为限构建中心地体系,在整个区域内出现了以北京市、天津市和石家庄市为核心的三个城市体系,三者之间虽然存在经济层面的联系,但由于行政区划的阻隔而不能形成优势互补的产业链。河北省行政区划轮廓呈现“空心拳头”形状(图7),在省域范围内形成一体化城市体系的过程中,京津大都市成为冀中南地区与冀北、冀东联系的节点,但是以行政区划为单元构建城市体系的方式使得京津大都市不能与河北省腹地整合在一起。三个行政单元分别围绕北京市、天津市、石家庄市构建城市体系,河北省面临较大困难。在推进区域经济发展过程中,城市是区域经济的核心,完善的城市体系在推进腹地协同发展过程中扮演着重要角色,因此从上世纪90年代开始,学界就开始讨论在京津冀区域内构建一体化城市体系的问题。在该城市体系内,京津大都市作为京津冀的核心,按照“分区+分步”的发展秩序逐渐构建起由“京津大都市-区域中心城市-市级中心地-县级中心地-乡镇中心地”等构成的5级层次体系,从最初提出首都圈,到后来提出大北京经济圈、环渤海经济圈、京津冀一体化,最后提出京津冀协同发展战略,京津冀城市群在这种不断发展的建构理念中从分化走向互补,从囿于行政单元到打破行政单元,以京津大都市为核心构建的城市群的范围也突破了京津行政区划范围,逐渐将河北省全域整合到协同发展战略当中。

(二)京津冀协同发展战略下的多层次城市体系

京津冀协同发展战略提出后,疏解京津大都市职能,跨行政区划构建一体化的城市体系成为学界的共识,该城市体系分为如下几个层次:其一是京津大都市,是京津冀城市群的核心;其二是石家庄市,这是京津冀城市群的第三极,在构建京津冀城市体系过程中,与京津大都市形成鼎足发展格局,拉动冀中南地区的发展;其三是区域中心城市,主要涉及隶属河北省行政区划的保定市、廊坊市、承德市、张家口市、唐山市、秦皇岛市、衡水市、沧州市、邢台市、邯郸市等,这些区域中心城市主要是在市域行政单元内形成区域性城市团,彼此之间高效互动的同时,带动市域行政单元内县级以及乡镇级中心地的发展;其四是县级中心地,县级中心地是县域行政单元的中心,在县域经济发展过程中成为将区域中心城市与乡镇中心地联系起来的节点;其五是乡镇级中心地,这是京津城市群中处于底层的中心地,其发展质量直接与京津冀城市群的质量紧密相关。京津冀城市群中的5级中心地层次体系与前文图6中论及的中心地层次体系一致,也是克氏中心地理论在京津冀区域内的现实转化。以上5个层次的中心地体系与各级中心地的行政级别紧密相关,该城市体系在很大程度上仍然是行政体系,城市体系的结构主要是在行政体系的支撑下得以建构。该城市体系虽然在省域之间打破了行政區划限制,但是在县域之间或者市域之间一定程度上仍然存在着行政壁垒,为了推进互动水平更高的一体化城市体系的建设,县域、市域范围内的城市团建设需要进行前瞻性思考。

(三)京津冀城市群内中心地等级跃迁与次级城市团

京津大都市是京津冀城市群的核心,在此基础上形成了以上论及的5层城市体系。不同层级的中心地之间主要按照这样的层次体系联系在一起。由于城市群的核心城市之间空间跨度较大,并且长期以来存在的行政区划壁垒,导致大都市因过度发展而出现很多问题。因此在行政力量的影响下疏解大都市职能就成为核心城市与腹地协同发展的重要举措。首先,在北京东侧通过将北京市行政区划内的通州区与河北省廊坊市的北三县即三河县、大厂县和香河县整合在一起构建北京副中心,改变“通州区+北三县”的影响力,在环首都地区形成城市发展的增长点,这是在京津冀城市群内促使中心地等级跃迁的重要举措。然后,在河北省行政区划内将原保定市行政区划内的“雄县+安新县+容城县”三县独立出来设立雄安新区,是在京津冀城市群内进行中心地等级跃迁的另外一项重要举措。雄安新区从设立伊始,其行政级别就高于保定市(雄安新区原隶属保定市)的行政级别。在如上两处调整行政区划的同时,河北省的张家口市、唐山市、保定市、石家庄市、秦皇岛市、邢台市、邯郸市、衡水市等设区市都调整了行政区划,为京津冀协同发展预留出了更多发展空间。原隶属保定市的定州市(县级市)和隶属石家庄市的辛集市(县级市)独立为省辖市,在石家庄市近域内很快就会形成两个新的隆起。在未来发展中,“肃宁县+安平县+饶阳县”会成为沧州市、石家庄市、雄安新区与衡水市之间的重要连接点,以此为中心整合其他县级、镇级中心地形成次级城市团。辛集市、定州市等省辖市的规模也会扩展,将周边的县级中心地整合在一起发展为设区市。再加上雄安新区对腹地的辐射力和整合力增强,京津冀城市体系会进一步完善并伴随着更多的中心地等级跃迁,与此同时在腹地内也会形成更多的次级城市团,腹地内会形成多中心并举的分散发展格局。

(四)京津冀城市群内中心地功能互补与差异化发展

城市群内不同层次的中心地不但要在空间布局以及发展规模等方面实现互补,更重要的是在经济功能方面实现互补,这就涉及到三地的产业配置。每个区域都要依托具有比较优势的主导产业与其他区域进行耦合,通过优势互补而强化相互支撑。京津冀城市群内三个行政单元发展优势各不相同,在发展过程中需要通过优势互补实现协同发展。专家认为,北京需要侧重大数据的研发与应用,为津冀两地提供高新技术支撑;天津应该发挥设备生产基地和云计算优势,为京冀两地提供硬件支撑;河北省需要发挥土地资源和人力资本优势,为京津两地提供云存储服务。[20]京津冀城市群完善协同发展的城市体系,不仅是要在城市的基础设施方面进行一体化化建设,更重要的是要在经济政策方面进行一体化设计,尽早解决三地在区域经济协同发展方面的产业配置问题。目前京津大都市与河北省之间仍然存在一体化发展的诸多障碍因素:产业梯度落差大导致产业链断裂;产业同构导致同业竞争严重;三地各自为政虚弱了协同发展的质量。[21]因此在京津冀三地需要建立起信息共享机制,在农产品、劳务、金融、房地产、技术等要素市场方面通力合作,[22]在完善京津冀城市体系过程中实现三地错位互补发展。在京津冀三地互补发展过程中,北京主要发展高新技术、金融管理、文化创意以及现代物流等产业,天津则主要发展汽车、电子、石化、航空、造船、制药、仓储等产业,河北省则主要致力于发展钢铁、医药、石化、建材、装备制造、纺织等产业。[23]

(五)协同发展背景下京津冀城市群的“第三极”

前文论及,京津冀在协同发展的战略格局中,石家庄市逐渐发展成为城市群的第三极。克氏中心地体系在讨论城市群问题时,抽象掉了区域内因地貌因素而造成的中心地非均质布局问题,在考虑现实问题时需要将这些抽象掉的因素复原。河北省行政单元由南至北线路较长,以石家庄市为核心的冀中地区发展基础相对较好。因此在以京津大都市为核心构建京津冀城市体系过程中需要按照“分步+分区”的方式有秩序地展开,[24]在强调以区域中心城市为核心构建城市团的同时不排除中心地等级跃迁的可能性,在不断提升河北省辖区内各个区域中心城市与京津大都市协同发展水平的同时,强化以石家庄市为核心的第三极城市体系的建设。从图7中可以看出,石家庄市、雄安新区和唐山市会成为京津冀城市群中近京津腹地内的三个隆起。在“北京市-张家口市”协同发展程度不断增强的情况下,从此前“北京市-天津市-石家庄市”三角形审视京津冀协同发展的视角逐渐拓展为“张家口市-唐山市-石家庄市”三角形思考视角,石家庄市在将冀中地区和冀南地区整合在一起的过程中发挥着重要作用。在未来发展中,由“肃宁县+安平县+饶阳县”整合在一起的“宁安片区”将会在冀中地区内扮演节点城市团角色。[25]冀中地区不但中小城市密度大而且集中连片分布,可以同时借助石家庄市和雄安新区的发展红利实现“两端挤压+中间膨胀”的发展效果。[26]石家庄第三极将成为将京津大都市与冀南地区连接的节点,把冀南地区与京津冀城市体系的核心腹地整合在一起。

五、研究结论

城市群的发展和中心地的功能分解与整合是紧密联系在一起的。腹地内综合发展条件较为优越的区位上首先出现增长极,进而在聚合整合资源方面表现出竞争力,资源在这样的区位上聚集能够获得聚集节省效应,从而获得更大的边际收益。但是随着资源聚集密度增加,资源的边际收益在下降,每种资源在既定区位上的获利能力不同,随着城市规模扩展,当既定区位上的地租水平超过资源的获利能力时,资源就会向城市边缘扩展,资源从市中心区域向边缘区域迁移的过程促进城市边界以“摊大饼”方式向腹地拓展。在此过程中,如果资源在区域中心城市腹地内的次级中心城市能够获得较高的盈利,会促使资源从区域中心城市向次级中心城市迁移,于是区域中心城市腹地内次级中心城市的发展速度开始增加。城市群由此前的集中发展模式开始转向分散发展模式,腹地内开始出现更多新的增长极。在综合因素影响下,腹地内的次级中心地会发生等级跃迁,并逐渐成为区域中心城市的副中心城市,城市群逐渐由单中心发展格局转向多中心发展格局。增长极理论、循环累积理论、极化-涓滴理论、核心-边缘理论、点-轴开发理论等都为城市群内中心地的功能互补与等级有序的差异化发展奠定了理论基础。在地租衰减规律作用下,城市的发展会从聚集经济阶段转变为聚集不经济阶段,大都市因过度发展而出现城市病,腹地内的中心地开始分化,但这种分化是为了更好的集中,腹地内的中心地基于等级有序和差异化发展,相互间才能因功能互补而得以协同发展。京津冀城市群在行政力量的影响下,正在形成功能互补、等级有序的差异化发展格局,这是从不均衡发展转变为均衡发展的理性选择。以石家庄市为核心的京津冀城市群的第三极在冀中南地区发挥着重要作用,京津石鼎足发展的秩序正在形成。宁安片区也在形成新的关注点,以此为中心构建起来的城市团在石家庄市、雄安新区、沧州市和衡水市之间发挥着节点作用,更好地推进功能互补和差异化有序发展的城市群建设。

说明:本文是河北省社会科学基金项目《京津冀城市群“第三极”发展对策研究》(编号:HB17YJ091)的部分成果。

参考文献:

Northam, R. M. Urban Geography[M]. New York: John Wiley &Sons, 1975: 6-7.

克里斯塔勒. 德国南部中心地原理[M]. 常正文, 王兴中,等,译. 北京: 商务印书馆, 2010: 25-30.

张燕. 我国城市群发展的总体态势及差异化发展策略[J]. 中国名城, 2014(2):10-14.

孟祥林. 京津冀城市圈发展布局:差异化城市扩展进程的问题与对策探索[J]. 城市发展研究, 2009(3): 6-15.

苏雪串,舒银燕.我国城市群发展的差异化战略分析[J].中央财经大学学报, 2012(8): 44-48.

Myrdal, Gunnar. Economic Theory and Under-developed Regions[M].London: Gerald Duckworth & Co., 1957: 53-58.

牛凤瑞.大区域一体背景下的中小城市发展差异化[J].上海城市管理, 2012(1): 18-20.

李庆飞,房琳,赵艳.论城市差异化发展[J]. 济南大学学报, 2006(1):15-19.

李芸.差异化城市功能的定位与战略设计[J].社会学研究, 2000(5):106-110.

李昕.京津冀需形成互補共生的“区域城市圈”[J].北京观察, 2015(6):24-24.

陈玉娇.基于功能互补的产业空间结构升级研究——以中原城市群为例[J].市场论坛, 2014(4): 34-36.

陈玉和,吴士健,田为厚.区域经济可持续发展的差异互补与协同——山东半岛城市群合作与发展的一种思路[J].青岛科技大学学报(社会科学版), 2006(2):1-4.

Francois Perroux. A note on the notion of growth pole[J]. Applied Economy, 1955(1): 307-320.

赫希曼.经济发展战略[M].曹征海,潘照东,译.北京:经济科学出版社, 1991:169-172.

Friedmann J R. Regional development policy: a case study of venzuela [M]. Cambridge :MIT Press,1966:35-40.

陆大道.区域发展及其空间结构[M].北京:科学出版社,1995:105- 107.

乐新军.基于役使原理的大型集群工程项目协同管理模式[J].中国集体经济, 2010(12): 98-99.

刘玮,吕斌.基于自组织理论的跨行政区历史文化资源整合路径——以曲阜、邹城、泗水为例[J].城市发展研究,2018(3):70-76.

孟祥林.京津冀协同发展背景下的雄安新区城市体系与子城市团构建[J].上海城市管理, 2017(3): 67-73.

陈滢.京津冀协同框架下大数据产业差异互补发展研究[J]. 经济与管理, 2015(3): 27-30.

孙玉娟,李倩楠.构建京津冀分工协作、优势互补的产业发展链条[J]. 河北联合大学学报(社会科学版), 2015(1):35-39.

王翔宇.京津冀区域经济错位互补研究[J].廊坊师范学院学报:社会科学版, 2013(2):94-97.

祝爾娟.京津冀一体化中的产业升级与整合[J].经济地理, 2009(6):881-885.

孟祥林.“分散布局”与“分步发展”:雄安新区城镇体系与子城镇团构建[J].廊坊师范学院学报(社会科学版),2017(2):5-16.

孟祥林.雄安新区设立背景下“宁安片区”城市组团及周边关系思考[J].河北地质大学学报,2018(5):91-97.

孟祥林.“两端挤压、中间膨胀”模式的“太原—郑州”城市链建设构想[J].太原学院学报(社会科学版), 2017(2): 9-15.

Abstract:Urban agglomeration is a system integrated by centers which have the characters of complementary functions, hierarchical order and differentiated development. As the regional economic growth pole, urban development process follows the attenuation rules of land rent, when gathered benefits is less than rent costs, resources will migrate from a location near the center of the city to the edge of the city, the city begins to expand its scale and the relationship between each other can be strengthened at the same time, multiple secondary centers will appear in the hinterland, multi-level urban system will be formed. The theory of regional balanced development and of regional unbalanced development provides support for the development of urban agglomeration. The development of urban agglomeration will accompany center grade transition in the hinterland, and then there will be a new city. Beijing-Tianjin-Hebei urban agglomeration breaks administrative division limit to build up a collaborative development platform, in accordance with the rule of “part by part + step by step” the development pattern will be improved gradually, Shijiazhuang city orients itself as the third pole of Beijing-Tianjin-Hebei urban agglomeration, under this pattern Tangshan city develops itself into the growth point on the east side of Beijing and Tianjin, Ning-An area will develop itself into the important connection node among Shijiazhuang city, Xiongan new district, Hengshui city and Cangzhou city.

Key words:Beijing-Tianjin-Hebei urban agglomeration; complementary functions; rank order; differentiated development; rent attenuation rule

责任编辑:王世燕