社会化媒体对青少年影响的理论与实证研究

2019-11-16段宝娜

段宝娜

摘 要:本研究运用社会学、教育学及统计学等多学科结合的方式,旨在探讨社会化媒体对青少年影响的各个可能方面和效果。首先,设计调查问卷,运用SPSS软件对回收的问卷进行数据统计和分析处理。其次,采用描述性分析法对被调查者进行整理归类,了解被调查青少年的基本特征;对被调查青少年性别、使用社会化媒体的行为、性格及使用社会化媒体后交流能力变化等方面进行交叉分析,检验其差异性;分别对学习成绩、思想变化、睡眠情况及使用社会化媒体频率进行相关分析,检验其相关性。最后,从约束媒介依赖、抵制不良信息、整合社会化媒体资源及丰富现代化教育途径等方面提出有针对性的对策和建议,以期规范青少年正确使用社会化媒体,以供同行专家及学者参考。

关键词:社会化媒体;青少年;实证研究;对策研究

一、研究现状述评

青少年是使用社会化媒体最频繁和最易受影响的群体,国内外学者越来越注重社会化媒体对青少年的影响研究,主要集中在社会化媒体对青少年心理、行为以及价值观层面的影响研究,并包括社会化媒体在教育过程中对青少年的影响研究。研究结果发现,社会化媒体在信息的传播速度和角度上与传统的媒体相比具有很大的前瞻性,社会化媒体诱发了青少年犯罪和暴力倾向[1];社会化媒体加剧了青少年的孤独感和虚空感[2];社会化媒体是青少年价值观偏差的重要诱因,但同时也为青少年的价值观教育提供一个全新的平台和载体[3]。

国外在理论层面和应用层面的研究较为宏观,比国内研究更为成熟,但具体到社会化媒体对青少年影响的专门研究不多。国内近年来关于社会化媒体对青少年影响的研究取得了一些进展,但研究视角偏重于单一学科;研究方法上,缺乏实证研究,研究结论均有待于进一步检验。本课题试图从社会学、教育学及统计学等多学科相结合的方式来分析调查中反映出来的问题,同时在研究方法上提升研究的实证性。

二、研究方案

为进行后续社会化媒体对青少年影响的实证研究,先构建理论体系,本课题涉及到的理论有3种。一是魔弹理论。该理论认为社会化媒体对人的影响力是不可抗拒的[4]。二是社会学习理论[5]。通过此理论探讨青少年的哪些行为可能是受社会化媒体影响而产生的。三是通用媒体类型理论[6]。通过对此理论的有效学习,能基于研究变量的普遍规律,发现变量所产生的行为的原因,并从这些普遍的规律中探求特殊的个性成分,研究社会化媒体对青少年的影响。

本课题以年龄13-28周岁的青少年为调查对象,在对大量相关文献和理论研究的基础上,通过初期访谈获得青少年使用社会化媒体的动机、使用内容等情况,遵循从一般到具体的逻辑性原则进行《青少年使用社会化媒体情况调查问卷》的设计。调查问卷主要包括问卷说明、个人基本信息及主体问卷三部分内容,共23个题项。

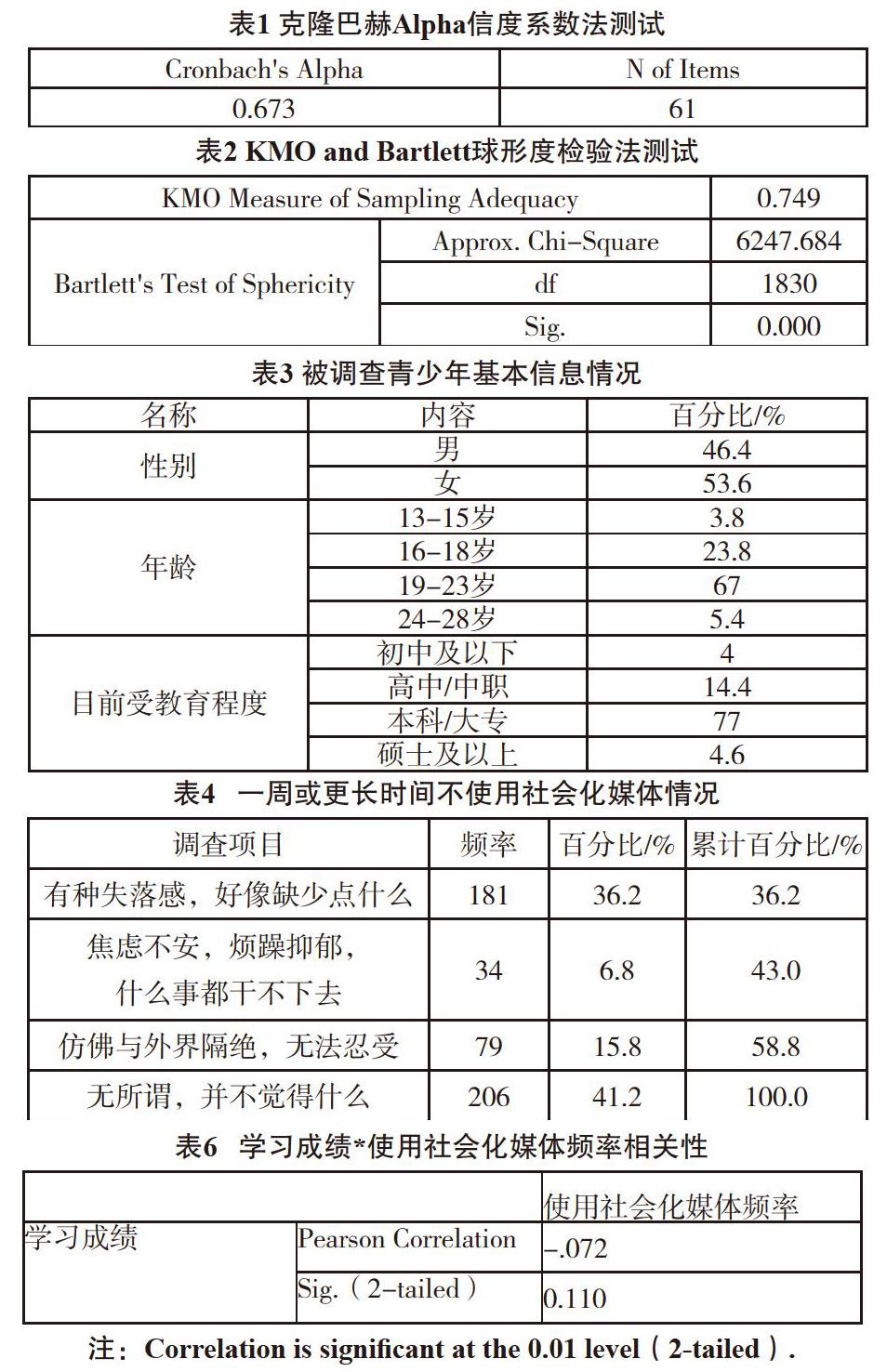

本研究的问卷数据主要通过网上发布问卷的方式进行收集,同时辅以小型座谈会和电话访问等方式综合进行。为保证统计数据的准确性和有效性以及问卷内容和结构设计的有效性,首先对设计的问卷分别采用克隆巴赫Alpha信度系数法和KMO and Bartlett球形度检验法进行信度和效度分析,如表1和表2所示。

由表2中KMO值和Bartlett的球形度检验结果可知,本研究KMO值为0.749,Bartlett球形度检验的显著率p值(Sig.=0.000)<0.05,表明问卷量表具有较高的结构效度。

三、实证研究

(一)描述性分析

剔除无效问卷后,得到有效问卷份,共500份。本研究利用SPSS19.0软件对被调查青少年的基本信息数据进行描述性统计分析,统计结果如表3所示。

由表3可知,在性别方面,男女比例相对比较均衡,女性占比比男性占比多8%;在年龄方面,问卷填写对象是13-28岁的青少年,其中19-23岁的青少年占总调查人数的67%;在受教育程度方面,本科/大专学历所占比例达到77%,教育程度相对较高,可能是受到问卷传播范围的影响,此外,高学历人群一般更易理解问卷的题项与调查目的。

此次调查发现,93.3%的被调查青少年通过手机设备连接社会化媒体,97.43%的被调查青少年经常使用即时通信工具,是青少年使用总频率最高的社会化媒体。在使用社会化媒体的动机调查中发现,占比超过80%的被调查青少年认为使用社会化媒体是学习或工作需要。叶浩生在其主编的《西方心理学的历史与体系》一书中讲到:“学习者不必直接做出反应,也无需亲身体验强化,只要通过观察他人在一定环境中的行为,并观察他人接受一定的强化便可完成学习过程”。[7]根据这一理论可知,青少年学习者通过对社会化媒体内容的接触、学习和理解,便可形成自己的社会行为。因此,针对青少年群体应该制作什么媒介产品,如何正确引导青少年正确使用社会化媒体应是政府、媒体及学校等相关机构高度关注的课题。

(二)社会化媒体对青少年影响的统计分析

1.心理方面

表4为一周或更长时间不使用社会化媒体的情况表。

表4中值得注意的是,在对青少年一周或更长时间不访问社会化媒体的调查中发现,有41.2%的青少年认为无所谓,而58.8%的青少年认为有种失落感或是焦虑不安更甚至无法忍受等亚健康的心理状态。我们有理由认为,社会化媒体成为青少年派遣心理寂寞的重要方式,青少年也不自觉地对社会化媒体产生了心理依赖。

2.行为方面

尝试通过交叉分析研究性别对于隐私被泄露、使用过不文明语言、浏览过暴力内容、被人欺骗过及欺骗过别人五项的差异性,如表5所示。

由表5可知,不同性別对于隐私被泄露不会表现出显著性(P>0.05),意味着不同性别对于隐私被泄露均表现出一致性,并没有差异性。

另外,性别对于使用过不文明语言、浏览过暴力内容、被人欺骗过及欺骗过别人四项呈现出显著性(P<0.05),意味着不同性别对于使用过不文明语言、浏览过暴力内容、被人欺骗过及欺骗过别人四项均呈现出差异性。通过百分比对比差异可知,这四项中男性的占比明显高于女性。

3.学习方面

表6为被调查青少年当前学习成绩和使用社会化媒体频率的相关关系表,使用Pearson相关系数来表示相关关系的强弱情况。

由表6的分析结果可知,被调查青少年当前学习成绩和使用社会化媒体频率之间的相关系为-0.072,接近于0,并且P值为0.110>0.05,说明两者无显著相关性。从某种程度上来说,青少年使用社会化媒体不是影响成绩好坏的重要因素。

鉴于集体协作类媒体的媒体功能的特殊性和青少年群体以及使用集体协作类媒体的动机的特殊性,见表7,我们将青少年的学习成绩和遇到作业难题时使用集体协作类媒体的频率进行交叉分析,试图来研究集体协作类媒体的使用是否会对青少年的学习产生影响。

分析结果显示,在作业遇到难题时,成绩排名在前1/3的青少年,几乎每次都使用集体协作类媒体的比例为13.58%、经常的比例为50%、偶尔的比例为34.57%,而从不使用集体写作类媒体且成绩前1/3的青少年仅占1.85%;成绩排名中间1/3的青少年相应的人数占比分别是11.03%、50.74%、36.03%及2.2%;而成绩排名后1/3的青少年相应的人数占比则分别是10.64%、63.83%、19.15及6.38%。

研究结果表明,成绩排名越靠前的青少年,在遇到作业的难题时,使用集体协作类媒体的频率越高。这说明,集体协作类社会化媒体对传统的学习方式形成了很大的冲击,有助于青少年更好地学习,起到一定的积极作用。

4.交流沟通方面

我们对青少年的性格与使用社会化媒体过后交流能力变化进行交叉分析,结果如表8所示。

研究结果表明,不同性格的人,对使用社会化媒体后与他人交往能力和沟通能力的变化均有显著性差异(chi=9.69,p=0.008<0.01),但变化水平不同。通过表8中百分比对比差异可知,性格内向的青少年对使用社交媒体后交流能力的变化更敏感,48.18%的性格内向青少年感觉能力下降,明显高于平均水平(36.40%),而外向型(28.70%)和综合型(34.75%)的青少年对交流能力下降没有内向敏感。这说明使用社交媒体对内向型的青少年影响最大,使用社会化媒体后容易自我封闭,造成青少年社会化的严重脱节,甚至与他人交往和沟通的能力减弱。

5.生理健康方面

通过卡方检验研究性别和使用社会化媒体对生理健康产生负面影响进行交叉分析,结果如表9所示。

由表9可知,不同性别对于媒体使用不正确对生理健康产生负面影响呈现0.01水平显著性(Chi=12.59,P=0.00<0.01),意味着不同性别对于媒体使用不正确,对生理健康产生负面影响呈现出差异性。通过百分比对比差异可知,对男性生理健康产生负面影响的比例为44.4%,明显高于女性的29.1%。

6.思想和作息方面

在社会化媒体对青少年产生积极与消极影响和社会化媒体使用频率的相关分析中,选取具有显著性差异的两项进行分析,见表10。

吸取更多先进思想、开拓视野和睡眠减少两者与社会化媒体使用频率的相关系数都大于0,且呈现0.01水平的显著性(两者的p值均小于0.01),说明使用社会化媒体有助于青少年汲取更多先进思想,开拓视野,同时由于青少年不懂自我约束,过多接触媒体,造成睡眠减少等不良效应。

四、对策和建议

为扫除社会化媒体对青少年的不良影响,在规避风险的基础上,进一步加强社会化媒体对青少年的良性效应,引导青少年正确地使用社会化媒体,就青少年使用社会化媒体过程中出现的突出问题提出三点对策和建议。

(一)约束媒介依赖,深刻认识社会化媒体的工具属性

在调查中发现,许多青少年使用社会化媒体已经达到一种下意识的、无节制的、甚至过度使用的状态,长此以往,青少年难免对社会化媒体产生一种类似瘾症的媒介依赖,影响着青少年的世界观和价值观。那么,青少年到底该如何面对社会化媒体?首先,青少年在开始接触社会化媒体时,应该认识到社会化媒体的本质属性就是工具性,是自身不断实现社会化的一种渠道。其次,青少年应当自觉从自我意识的层面摆正位置,成为社会化媒体的主人,学会在使用社会化媒体时不断增强自身的控制能力,有计划、有目的使用社会化媒体,克服感性的媒介依赖,理性地使用社会化媒体。

(二)坚决抵制不良信息泛滥,积极铸就社会化媒体公益平台

更新强化社会化媒体的技术手段,不断研发筛选信息、整合信息的有效方法,加大排假排害力度,提高将重要信息置顶的速度并高质高效重点解决。倡导有关部门利用各种渠道,积极接纳多方信息,及时通报处理相关恶性事件,努力改变过去不报不查不作为的态度。主流媒体应在社会热点事件和突发事件上加大关注和号召力,向社会积极传达正能量,鼓励青少年积极投身于公益事业,从而充分搭建社会化媒体的公益平台,有效推动公益事业的不断进步和发展。

(三)整合社会化媒体资源,拓展现代化教育新途径

本次调查研究在一定程度上打破了大众对于青少年使用社会化媒体会不利学习的刻板成见,从实证的角度说明了在大多数情况下社会化媒体对青少年的学习是无害的,甚至起促进作用。青少年在接触社会化媒体丰富自身知识的同时,教师和家长要扮演好引路人的角色。作为教师,更新教育理念,充分运用各种社会化媒体共享资源,辅助教育教学工作。作为家长,应该合理地限制和安排青少年使用社会化媒体的时间,将社会化媒体变成课外老师,不断提高青少年的综合素质,促进青少年全面成长成才。

参考文献:

[1]王经涛.青少年网络道德教育[M].北京:开明出版社,2001.

[2]鲍吴酷,董金权.社会化媒体对青少年影响研究述评[J].黑河学院学报,2015(2).

[3] Woo-Young C. Online Civic Participation and Political Empowerment: Online Media and Public Opinion Formation in Korea Median[J]. Culture&Society,27(6).

[4]班杜拉.社会学习理论[M].北京:中国人民大学出版社,2015.

[5]Papacharissi Z. A private Sphere: Democracy in a Digital Age[J]. Polity,2010.

[6]葉浩生.西方心理学的历史与体系[M].北京:人民教育出版社,1998.