广西清代边防遗址概述

2019-11-14倪云麒

倪云麒

摘 要:总结了清代广西陆海边防遗址的概况,包括遗址所在地望、建造时间、保存情况,分析了这些遗址建筑的形制与特点,为此后进行系统保护和适度开发提供了参考。

关键词:清代边防;遗址保护;文化遗产

广西壮族自治区地处中国南疆,既沿边又沿海。广西西南陆地边境有防城港、崇左、百色三个地级市的八个县市与越南接壤,边界总长1020千米。南临北部湾,有北海、钦州、防城港三市的海岸线与越南相连,大陆海岸线总长1050千米。广西边防建设遗址数量较多,时间跨度较大,从明末清初一直延续到民国时期,主要包括以下内容:炮台、碉台、战垒、碉堡、城墙、关卡、隘口、营房、军事指挥中心、行军道、将领旧居、墓地、界碑等。清代广西边境全线共筑炮台、碉台165座,设隘109处,关卡66道。其中大部分是中法战争后,清政府在光绪十一年(1885)至二十二年(1896)的12年时间内,为加强边防而砌筑或改建的重要边防军事设施。可以将其分为由广西提督苏元春主持修建的陆防设施与由两广总督张之洞负责的海防设施两部分。

1 广西清代边防遗址概述

1.1 大连城与小连城

大连城位于凭祥市东北面,为清末广西边将苏元春的防务指挥中心和屯兵重地。这里地势险要,四面高山环绕着开阔的谷地,水源充足,交通便利,是天然的防御要塞。苏元春调集人力,筹集物资军饷等,经过数年的努力,终于完成大连城的修建。大连城的主要结构是东、南、西三个方向进入连城中心的险峻山坳上,分别用大块料石修筑的中闸、前闸、后闸3座闸门,同时在周围山头修筑碉堡,碉堡之间修有山脊通道连接,各通道经过中闸和后闸,共同构成环形山头阵地,各防御设施连接互通,故称之为“大连城”。此外,作为一个设施齐全的边防指挥基地,苏元春还在大连城中修建了日常练兵演武和军民生活的设施,有提督衙门、官兵馆舍、练兵场、演武厅、军装局、牛车棚、武圣宫、财神庙、庆祝宫、社王庙、水井、戏台、圩亭等。

小连城位于龙州县西南约3千米处的彬桥乡将山群峰上,山下即为从越南流入我国境内的河流平而河。小连城现存建筑群主要由保元宫和炮台群组成,总占地14平方千米,规模比大连城稍小。小连城所在山脉最高海拔约310米,是一处环山筑城边防要塞,总计23座各式炮台扼守龙州的水陆门户,宛若灰色长龙,故有“南疆小长城”之称。小连城内的保元宫,又称“龙元洞”,位于将山主峰南山麓的一处天然大岩洞内,洞口下距山底约150米,有石阶直通山脚,龙元洞高约40米,分上、下两层,总面积约2100平方米。

1.2 沿边其他清代陆防设施

广西清代的边防遗址大多数位于大小连城附近,其他沿边诸县市如那坡、靖西、大新、宁明等县均有零星分布,基本覆盖了广西陆上边境线,只是数量不及大小连城,防御地位略为降低。种类方面,沿边各县市大炮台、中炮台、碉台均有,规模齐备,结构多样。广西壮族自治区考古所于2009年对沿边各遗址进行了调查,第一次完整地统计出边防炮台遗址的具体数量和分布情况(表1)。

1.3 广西清代的海防设施

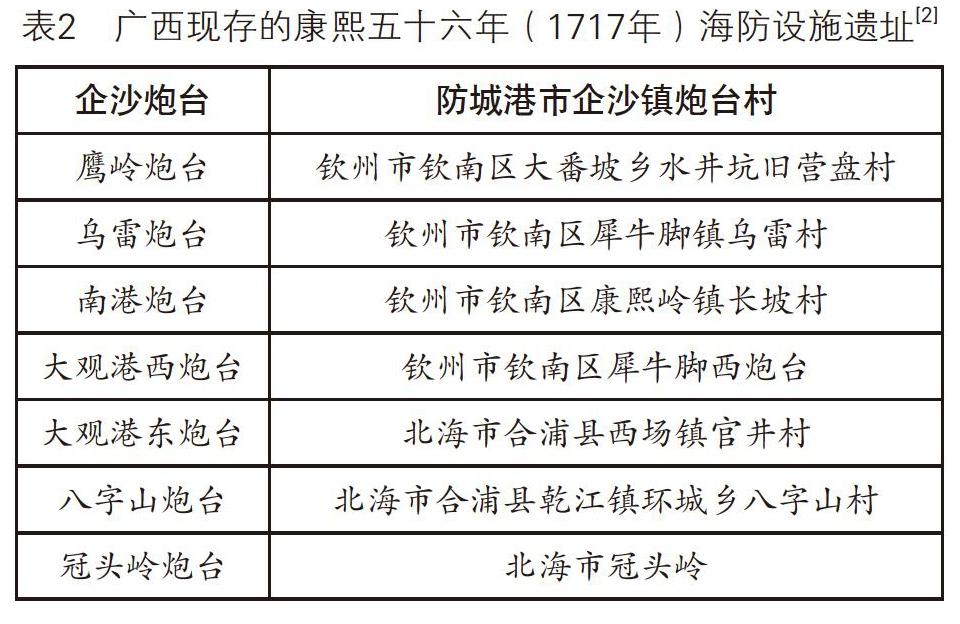

广西的清代海防设施遗存在沿海的防城港、钦州、北海三个地级市均有分布。按建造时间可分为康熙五十六年(1717)修建和中法战争后修建两部分。康熙五十六年建筑炮台始因倭寇侵袭,由两广总督杨琳奏请修筑,广东提督王文雄勘建督工其事。现存情况如表2,保存状况均不佳。

2 清末广西边防设施建筑形制与特点

清末广西边防陆路设施主要分布在宁明、凭祥、龙州、大新、靖西、那坡六处与越南接壤县市,以凭祥市大连城、友谊关和龙州县小连城三处军事指挥中心为中心,往东西两翼修筑炮台、碉台群及城墙等防御工事,陆防设施以炮台及碉台建设为主,一般于光绪十一年(1885)至二十二年(1896)的12年内砌筑,同时附建有其他配套军事建筑设施,如兵营、关隘等。

第一次鸦片战争前,军事守备主要是以城墙为主体的城池与城堡式要塞。守备部队以刀、矛、弓矢等各种冷兵器、火器及守城器械进行守备。自鸦片战争起,西方列强的军队以大威力、远射程的火炮,从陆地、海上与江上攻破了中国的旧式要塞,打开了中国的国门。自19世纪60年代开始,晚清朝廷推行军事自强政策,把西方近代的炮台式要塞构筑技术引进中国,将城堡式要塞改建为中国近代的炮台式要塞。中法战争后,广西边疆危机日渐加深,在此非常时期,清政府开始加强中越广西边界线的防御工事建设。这段时期所建边防设施已从城堡式要塞建设过渡到炮台式要塞建设,无论建筑形制特点还是工艺技术水平上,都有了很大的进步。

第一,陆防包括炮台与碉台的建设,以炮台为主体,配筑望楼、火药局、官厅、兵房、演武厅等配套建筑,周围环以矮墙。防御工事皆择边境线上山区地带的崇山峻岭处修建。依山而筑,地形复杂,交通险阻,扼控中越相通的山间河谷或交通隘道。

所建炮台均效法当时中外新式炮台,选址皆在高山险要之地,群山最高峰的制高点。用石块、青砖、石灰浆、三合土砌成,属半永久性工事,山腰间围砌石墙形成连城,开隧道为城门;依地形疏散、梯次配置,安置不同类型的大炮,形成交错火力,控制水陆两路交通要塞。从规模上看,分为大型和中型两种。大炮台一般分为三层,底层用木板隔成两层,为驻兵及藏弹药所用,顶层露天,为炮位所在。正如相关炮台碑记所言:“山之巅本极峭削,今凿子如砥,垒砖石为台,内横板作半楼,籍休军土,外圆其顶,厚数尺,以避炮;其西南北开三门,惟东向处,山势稍空,无捍蔽,然虏或来,东南、东北两炮可环击,故垒以壁,而门从缺。三门内各空半壁为龛,藏子药;外开暗道,以转动炮位;当门处,留山石如堵墙作屏障,其两旁则炮口所向,或左左,或右右,无不推行甚利。”[3](图1)中炮台一般以大型炮台为中心选址而筑,与各主炮台遥相呼应,皆建于各山顶峰,配置多门小型火炮,用以护卫主炮台的安全,形成主副炮台相结合的炮台群。炮台之间的间隙地设置暗沟与各种障碍物,同时建有守兵营地等附屬设施,以抗击敌军的进攻。至于炮台的形制及规模,在因地制宜的同时,主要是依据当时沿边各县市的军事战略位置的轻重而定的,就其平面形状而言,有圆型、椭圆型、方型、六边型、“中”字型、鞋底型、不规则型等多样。