西汉淄川国诸王世系及事迹考

2019-11-14胡建军

胡 建 军

(淄博师范高等专科学校 人文科学系,山东 淄博 255130)

一、引言

西汉淄川国,一作淄川国,又作甾川国,是西汉中央政府在齐地分封的重要同姓诸侯王国,据《汉书·诸侯王表》:“淄川,(文帝十六年,前164年)四月丙寅,王(刘)贤以悼惠王子武城侯立”,至“(哀帝)建平四年(前3年),王(刘)永嗣,十二年(王莽始建国元年,公元9年),王莽篡位,贬为公,明年(王莽始建国二年,公元10年)废”[1]395,共延续174年,历八世、九王。其中淄川王刘贤、淄川懿王刘志、淄川靖王刘康、淄川思王刘终古等分别是西汉大分同姓诸侯王、“七国之乱”“推恩令”等重要历史事件的亲历者。研究西汉淄川国诸王世系及事迹,对分析汉代同姓诸侯王国的历史地位及汉代中央政府与诸侯王国之间的关系有重要的典型意义。

二、西汉淄川国诸王世系

西汉淄川国共延续174年,历八世九王,淄川王刘贤初封时其疆域最大,有28侯国(县)(1)据《汉书·地理志》《汉书·齐悼惠王传》《汉书·诸侯王表》:淄川国平帝元始二年仅余3县,宣帝五凤中淄川思王刘终古因“禽兽行”被削去4县,自武帝行“推恩令”又削去21个侯国,以上相加故推知西汉淄川国初封时疆域为28侯国(县)。。考《汉书·诸侯王表》及《汉书·王子侯表》,其诸王世系及疆域变化如下。

一世:

淄川王刘贤,文帝十六年(前164年)四月丙寅,王贤以悼惠王子武城侯立,十一年反(汉景帝三年,前154年),诛。共28县。前164—前154年在位,在位共11年。

淄川懿王刘志,文帝十六年(前164年)四月丙寅,懿王志以悼惠王子安都侯立为济北王;十二年,孝景四年(前153年),徙淄川,为淄川懿王,三十五年薨。共28县。前153年—前129年在位,在位共24年(2)刘志为济北王11年,为淄川王24年,共35年。。

二世:

淄川靖王刘建,元光六年(前129年),靖王建嗣,二十年薨。初封时28县。武帝元朔二年(前127年,淄川靖王三年),封淄川懿王13子侯国;武帝元鼎元年(前116年,淄川靖王十四年),封淄川靖王4子侯国,前后共削去17子侯国,余11县,去国之半。前129年—前110年在位,在位共20年。

三世:

淄川顷王刘遗,元封二年(前109年),顷王遗嗣,三十五年薨。无事,国有11县。前109年—前75年在位,在位共35年。

四世:

淄川思王刘终古,元平元年(前74年)嗣,二十八年(初元三年,前46年)薨。继位时有11县,五凤中,因思王终古“禽兽行”削4县,余7县。前74年—初元三年,前47年在位,在位共28年。

五世:

淄川考王刘尚,初元三年(前46年),考王尚嗣,六年(永光三年,前41年)薨。无事,国有7县。前46年—前41年在位,在位共6年。

六世:

淄川孝王刘横,永光四年(前40年),孝王横嗣,三十一年(元延三年,前10年)薨。继位时国有7县,元帝建昭四年(前35年,孝王刘横六年),封孝王1子侯国;成帝景宁元年(前33年,孝王刘横八年),封孝王2子侯国;成帝元延二年(前11年,孝王刘横30年),封孝王1子侯国。共削去4子侯国,国余3县。前40年—前10年在位,在位共31年。

七世:

淄川怀王刘交,元延四年(前9年),怀王友嗣,六年(建平三年,前4年)薨。无事,国有3县。前9年—前4年在位,在位共6年。

八世:

淄川王刘永,建平四年(前3年),王永嗣,十二年(公元9年),王莽篡位,贬为公,明年废。无事,国有3县。前3年—公元9年在位,在位共12年。

三、历代淄川王生平事迹

在西汉淄川国的八世九王中,淄川王刘贤、淄川懿王刘志、淄川靖王刘康、淄川思王刘终古四人影响较大,现对其生平事迹杂考如下。

(一)刘志、刘贤的生平与分封

刘志、刘贤均为齐悼惠王刘肥之子,齐悼惠王子见于《汉书》记载的共13人(3)齐悼惠王子可考者13人,除嫡长子、齐哀王刘襄外,其余12人主要载于《汉书·王子侯表》。高后时侯者2人:朱虚侯章、东牟侯兴居;文帝时侯者10人:管共侯罢军、氏兵共侯国、营平侯信都、杨丘共侯安、杨虚侯将闾、朸侯辟光、安都侯志、平昌侯卬、武成侯贤、白石侯雄渠。,为王者9人(4)齐悼惠王子,前后凡9人为王:太子襄为齐哀王,次子章为城阳景王,兴居为济北王,将闾为齐王,志为济北王,辟光为济南王,贤为淄川王,卬为胶西王,雄渠为胶东王。。刘志、刘贤均在文帝以后分封,此时分封同姓诸侯一方面是褒奖刘氏宗族,维护皇权及中央统治;另一方面又与后来武帝之“推恩令”目的相同,是“众建诸侯而小之”。因此所封之刘氏宗族诸侯一般年龄不大,且同父所出之兄弟常常均被同时封侯封王。所以文帝所封之同父所出的兄弟诸侯较多,且其先后顺序与受封者本人的功劳、德行等无关,最常见的排序方式是按年龄的大小及地位的尊卑。考《汉书·王子侯表》,在被封侯的12位齐悼惠王子中淄川懿王(济北王)刘志排在第9位,淄川王刘贤排第11位,故可推知两人应为庶出、地位不高、年龄不大(5)地位最尊贵及年龄最长的应为嫡长子刘襄(齐哀王)及十五六岁即卫戍长安的刘章(城阳王)、刘兴居(济北王)。,且刘志应长于刘贤。

刘志、刘贤两人的确切生年《汉书》无载,但其祖父汉高祖刘邦约生于前256年,齐悼惠王刘肥为高祖庶长子,以二十五年一世推算(6)高祖刘邦历来以其50岁(前206年)称汉王来推算其生平,则生于前256年,据《高帝纪》其迎娶吕后在“高祖常繇咸阳,纵观秦皇帝”之后,其时秦已灭楚,秦始皇已称皇帝,应是前221年后事,故高祖时年应在35岁以上,但其前已有庶子肥,古人一般早婚,虽然家庭条件有一定影响,但35岁才结婚生子不符合常理,故将其交接外妇之年定为25岁。,则悼惠王约生于前231年,齐哀王刘襄为齐悼惠王嫡长子,亦以少齐悼惠王25岁算,则生于约前206年。齐悼惠王次子城阳王刘章生年可考:“高后七年(前181年)……章年二十”[1]1991,则刘章生于前201年,则少哀王5岁,由此可见自高祖—悼惠王—齐哀王,二十五年为一世之推测应不违背历史事实,关于齐悼惠王、齐哀王生年的考证只是约数,一定有误差,但误差应该在正负五年之间,并不影响历史事实的判定。刘志、刘贤年龄应比刘章等小,暂定小4至5岁,则刘志为兄,约生于前198年,刘贤为弟,则暂定生于约前197年(7)齐悼惠王前201年立为齐王,诸王子应集中出生在刘肥立为齐王前后。。文帝四年(前177年)“尽封悼惠王诸子罢军等七人为列侯”[1]1992,则此时刘志、刘贤分别是21岁、20岁。至文帝十五年(前165年),尽立前所封悼惠王子列侯见在者六人为王:“……济北王志以安都侯立,淄川王贤以武成侯立,……六王同日俱立。”[1]1997则封王时刘志33岁,刘贤32岁。

如前所述,虽然由于年龄和地位的原因,刘志、刘贤在文帝四年(前177年)封侯时名次并不靠前,但经过十多年的经营,在文帝十五年(前165年)封王时,两人的封地及地位却有较大变化。

刘贤之淄川国乃分齐郡之临淄以东而得,地位十分微妙:虽然在所封之齐地六国中齐国地位最为重要,杨虚侯将闾也因年龄最长且地位最高,故得以继齐悼惠王祀。但文帝以外藩继大统,一直对实力强大的同姓诸侯,特别是在平定诸吕之乱中立过大功的齐悼惠王诸王子十分忌惮,故其迟迟未封刘章、刘兴居,并又将齐国“一分为七”。因此文帝并未将齐国七郡中最核心的齐郡全部封给杨虚侯将闾,而是将齐郡一分为二:将闾之齐国仅得齐郡临淄以西;齐郡临淄以东分出为淄川国,封给淄川王刘贤。此举一则是“尽立前所封悼惠王子列侯见在者六人为王”[1]1997,以显示文帝“不贪诸侯地”;二则又削减了齐国的力量。而就刘贤而言,虽然在封侯时排位靠后但此时却得以封王,且其封地又有牵制和监督齐国的作用,由此足以看出中央政府对刘贤的重视。

而刘志之济北国位置也极为重要:济北国北邻汉之渤海郡,西与赵国、汉之东郡接壤,南与梁国、楚国接壤,东与济南、齐接壤,地位极其重要。是汉中央政府与齐地诸侯国之间的缓冲地带,将刘志封于济北,亦可见文帝对刘志的信任。

(二)刘志、刘贤与“七国之乱”

刘志、刘贤分封后11年(景帝三年前154年),“七国之乱”爆发,时济北王刘志约45岁,淄川王刘贤约44岁。淄川王刘贤因参加“七国之乱”被诛杀。济北国虽不在“七国”之列,但“济北王(刘)志,吴楚反时初亦与通谋”[1]2001,足见其始亦有谋反之心,其原因与刘贤等“七国”无二,故一并论之。

通观西汉史实,同姓诸侯王国在高、惠、吕后时期,对维护国家统一及刘氏大统确实起到了极大作用,但到了文、景时期,随着诸侯王国经济的发展及中央政府权力的加强,同姓诸侯王国逐渐由维护统一的坚定基石逐渐转变为分裂国家的离心力量,而“七国之乱”就是两者矛盾的集中体现。

刘贤、刘志授封于文帝之时,虽然此时中央政府与诸侯王国的血缘关系已较疏远:“元王(楚元王刘交)之子(楚夷王刘郢客),帝(文帝)之从弟;今之楚王(楚夷王刘郢客之子刘戊),从弟子也。”[1]2239但文帝是以外藩继大统,地位并不巩固,内有功臣集团制约,外有同姓诸侯牵制,因此对同姓诸侯王较为优待。大封刘贤、刘志等齐地六王就是其表现之一,但其亦明封实削,“齐分为七,赵分为六,梁分为五,淮南分为三”[1]392,是在逐步蚕食诸侯王国的实力。至景帝,继承大统的权威性已经毋庸置疑,且中央政府的经济实力也得到了极大的发展,因此迫切要求加强中央集权。而此时同姓诸侯王国却占据着国家二分之一的面积,且在王国内部享有与皇帝同等的特权,名为臣子,实际上却是与皇帝“共天下”,这些都是景帝所不能容忍的。因此继位之初,景帝即准备彻底解决同姓诸侯王国“尾大不掉”的局面:先是间接的“以亲制疏”,继位即大封其皇子六人为王:“(景帝)二年春三月,立皇子德为河间王,阏为临江王,余为淮阳王,非为汝南王,彭祖为广川王,发为长沙王。”然后便是直接“削藩”:“迁(晁错)为御史大夫,请诸侯之罪过,削其支郡”,“削吴、楚”[1]2300。同姓诸侯王作为刘姓皇族,地位一直极为尊贵,此时却受到景帝的极度猜忌,自身利益又不断被中央蚕食,因此在吴王刘濞的号召下,“七国之乱”就爆发了。最终淄川王刘贤因参与“七国之乱”被诛,而济北王刘志也因“初亦与通谋”,而“徙王淄川”。

(三)刘志徙淄川与西汉的朝请制度

“七国之乱”后,作为齐悼惠王后的齐地七国命运各不相同:参加七国之乱的淄川、胶东、胶西、济南均被诛或自杀;城阳王喜未参加七国之乱,得以保全;齐、济北虽“后坚守不发兵”,不在谋反的之列,但“吴楚反时初亦与通谋”,因此“齐孝王惧,饮药自杀”。而济北王刘志的命运却非常的特殊:非但未被诛杀,而且还保住了王位,只是被迁到了淄川而已。

从《汉书·贾邹枚路传》看,这似乎是齐人公孙获游说梁王的功劳:“齐人公孙获谓济北王曰:‘臣请试为大王明说梁王,通意天子,说而不用。死未晚也。’”[1]2356。公孙获对梁王说,济北国之所以与吴楚交通,是因为力量不足以与之对抗,所以暗通曲款,而且“今吴、楚之王练诸侯之兵,驱白徒之众,西与天子争衡,济北独底节坚守不下。使吴失与而无助,跬步独进,瓦解土崩,破败而不救者,未必非济北之力也”[1]2357。所以最终“孝王大说,使人驰以闻。济北王得不坐,徙封于淄川”[1]2357。

其实以上只是表层原因,就其根本原因而言应有两点。一是外部原因。虽然“七国之乱”后同姓诸侯王的力量被削弱,中央政府在与同姓诸侯王国的博弈中获得了主动权,但当时同姓诸侯王国的势力仍不容小觑。景帝之所以能平定“七国之乱”,与梁国、衡山国的鼎力支持及庐江、淮南等同姓诸侯王国对中央政府的坚决维护分不开。所以景帝虽然战胜了七个叛乱的诸侯王国,但为了更好地维护统治,必须褒奖同盟者,优抚未参加叛乱者。故对济北王刘志的优待其实只是一种姿态,表现景帝对刘姓宗族的安抚。此时中央政府的权威已经确立,如景帝再严厉处置济北王势必会引发其他诸侯王的反心,因此景帝对刘志的优待是当时的形势使然。且景帝将济北王刘志迁淄川后,又将吴楚之乱中“坚守无二心”的衡山王,“徙王王于济北以褒之”[1]2369,表面上是奖励其贞信,其实是一举而数得:济北王刘志由济北徙淄川,既小其疆域,弱其实力,景帝又得优抚刘氏之美誉;衡山徙济北,其实并未得原济北国之全境,是时景帝已分济北国之北部置平原郡属汉,“济北贞王仅得秦济北郡之三、四分之一”[2]98,衡山王虽贞信,却被迁出故国,成为景帝制衡齐地的一颗棋子。二是济北王刘志的个人原因。虽然现有的直接资料不多,但考《史记·汉兴以来诸侯王年表》中对汉初诸侯王朝请的记录(见表1),可以看出:相对于其他同姓诸侯王,济北王刘志非常注重对中央政府的朝请,与中央政府保持着良好关系,因此景帝对其应比较信任。

朝请是诸侯王定期到中央进行朝觐的一种制度,“律,春曰朝,秋曰请,如古诸侯朝聘也”[1]1905。朝请制度体现了中央的权威,是皇权的体现之一。由表1可知诸侯朝请时间并不固定,但总体来说朝请次数的多少至少从表面上反映了诸侯王国对中央政府的忠心,也能反映出一个诸侯王国与中央政府关系的疏密。如梁孝王刘武乃窦太后宠子,景帝之亲弟,在位凡三十五年,共十朝,平均三年一朝。而参与“七国之乱”的淄川王刘贤、胶东王雄渠在位十一年却未见有任何的朝请记录。

由表1可知,淄川懿王(济北王)刘志在位凡三十五年,六次朝请,几乎每隔六年就到中央朝请一次,是齐地诸侯国中朝请次数最多的。特别是在七国之乱前的景帝前元二年(前155年),这也是景帝即位之后诸侯王第一次朝请, 来的只有四个诸侯王:梁孝王武、楚王戊、济北王志、赵王遂(8)见《史记·汉兴以来诸侯王年表》,景二年记载。。此时正是景帝与诸侯王国关系最为紧张之时,因景帝主张“削诸侯事”,而“诸侯讙哗”[1]2300,战争一触即发。此时来朝请的诸侯王,一定是和中央政府关非常密切的(如梁孝王刘武或济北王刘志),或至少是表面上支持景帝及中央政府的诸侯王国(9)后来的“七国之乱”中楚王、赵王皆反,济北王犹豫,只有梁王乃景帝之亲弟,一直是景帝的坚决支持者。,与刘濞那种直接与中央对立的诸侯王是不同的。因此淄川懿王(济北王)刘志应是中央政府或景帝认为较可靠的诸侯王之一。故“七国之乱”后景帝虽知其“初亦与通谋”但并未被诛杀,而是受到“徙封于淄川”的极大优待。

表1 西汉诸侯王朝请统计表

与高帝关系诸侯王名在位时间朝请次数具体朝请时间高帝孙,齐悼惠王子哀王襄元年惠帝七年(前188年)立,文帝元年(前179年)薨。在位十年。在位十年,凡一朝。前185年,高后三年,齐哀王襄四年来朝。高帝孙,齐悼惠王子齐王将闾文帝十六年(前164年)立,景帝三年(前154年)自杀。在位十一年。在位十一年,凡一朝。前161年,文帝后元三年,齐王将闾四年来朝。高帝孙,齐悼惠王子济北王刘志文帝十六年(前164年)立,武帝元光六年(前130年)薨。在位三十五年。在位三十五年,凡六朝。前161年,文帝后元三年,济北王志四年来朝;前160年,文帝后元四年,济北王志五年来朝;前155年,景帝二年,济北王志十年来朝;前149年,景帝中元元年,淄川王志十六年来朝;前148年,景帝中元二年,淄川王志十七年来朝;前143年,景帝后元元年,淄川王志二十二年来朝。高帝孙,齐悼惠王子淄川王刘贤文帝十六年(前164年)立,景帝三年(前157年)反,诛。在位十一年。在位十一年,未朝请。高帝孙,齐悼惠王子胶西王刘卬文帝十六年(前164年)立,景帝三年(前158年)反,诛。在位十一年。在位十一年,凡一朝。前159年,文帝后元五年,胶西王卬六年来朝。高帝孙,齐悼惠王子胶东王雄渠文帝十六年(前164年)立,景帝三年(前159年)反,诛。在位十一年。在位十一年,未朝请。高帝孙,文帝子梁孝王刘武文帝前元二年(前178年)立,景帝中元六年(前144年)反,薨。在位三十五年。在位三十五年,凡十朝。文帝前元七年、九年、十一年、十五年、文帝后元三年来朝;景帝二年、三年、七年来朝;景帝中元二年、六年来朝。

(四)“赐淄川王几杖,毋朝”与“推恩令”的实施

在《汉书·武帝纪》中有一条关于西汉淄川国的重要史料:

(元朔)二年(前127年)冬,赐淮南王、淄川王几杖,毋朝。

师古曰:“淮南王安、淄川王志皆武帝诸父列也,故赐几杖焉。”[1]170

这历来被看做是淄川懿王刘志受中央政府重视的重要证据,但据笔者考证:此“淄川王”并非淄川懿王刘志,而是刘志之子淄川靖王刘康。

首先,淄川懿王刘志与淮南王刘安确为武帝叔父,如此处“淄川王”乃淄川懿王刘志,则刘志约生于前198年,而淮南王刘安则生于前180年(10)考《汉书·淮南王传》:“孝文八(前172年)年,怜淮南王,王有子四人。年皆七八岁,乃封子安为阜陵侯,子勃为安阳侯,子赐为阳周侯,子良为东城侯。”刘安为最长,以年八岁算则生于前180年;考《汉书·诸侯王表》:“(文帝)十六年(前164年)四月丙寅,(淮南)王安以厉王子阜陵侯绍封,四十三年,元狩元年(前122年),谋反,自杀。”则淮南王刘安在位时间为前164年—前122年。则元朔二年(前127年)“赐几杖,毋朝”之淮南王确为淮南王刘安。,懿王刘志要长于淮南王刘安,按制应“长幼有序”,应先言“淄川王”再言“淮南王”,此处则先言“淮南王”后言“淄川王”,有悖常理。其次,考《汉书·诸侯王表》,淄川懿王刘志“(武帝)元光六年(前129年),(淄川懿王)三十五年薨”[1]395,则元朔二年(前127年)武帝“赐淮南王、淄川王几杖,毋朝”时,淄川懿王刘志已去世两年。由上可知颜师古所注有误,此“淄川王”应为淄川靖王刘康。

淮南王刘安以武帝诸父,故受“赐几杖,毋朝”的优待,而淄川靖王刘康仅为武帝从兄,为何也会受此优待?考其原因,应与武帝“推恩令”的推行有关。

“推恩令”是“众建诸侯而小之”的彻底落实,从根本上解决了同姓诸侯王国“尾大不掉”的局面。由现有史料可推知,淄川靖王刘康应在“推恩令”的实施中表现极为积极,对“推恩令”的执行也非常彻底,因此得到了武帝“赐几杖,毋朝”的极大褒奖。

由《武帝纪》可知“赐淮南王、淄川王几杖,毋朝”,是在“(元朔)二年(前127年)冬”,接着“(元朔二年,前127年)春正月”,就开始行“推恩之令”:“诏曰:‘梁王、城阳王亲慈同生,愿以邑分弟,其许之。诸侯王请与子弟邑者,朕将亲览,使有列位焉。’于是藩国始分,而子弟毕侯矣。”[1]170

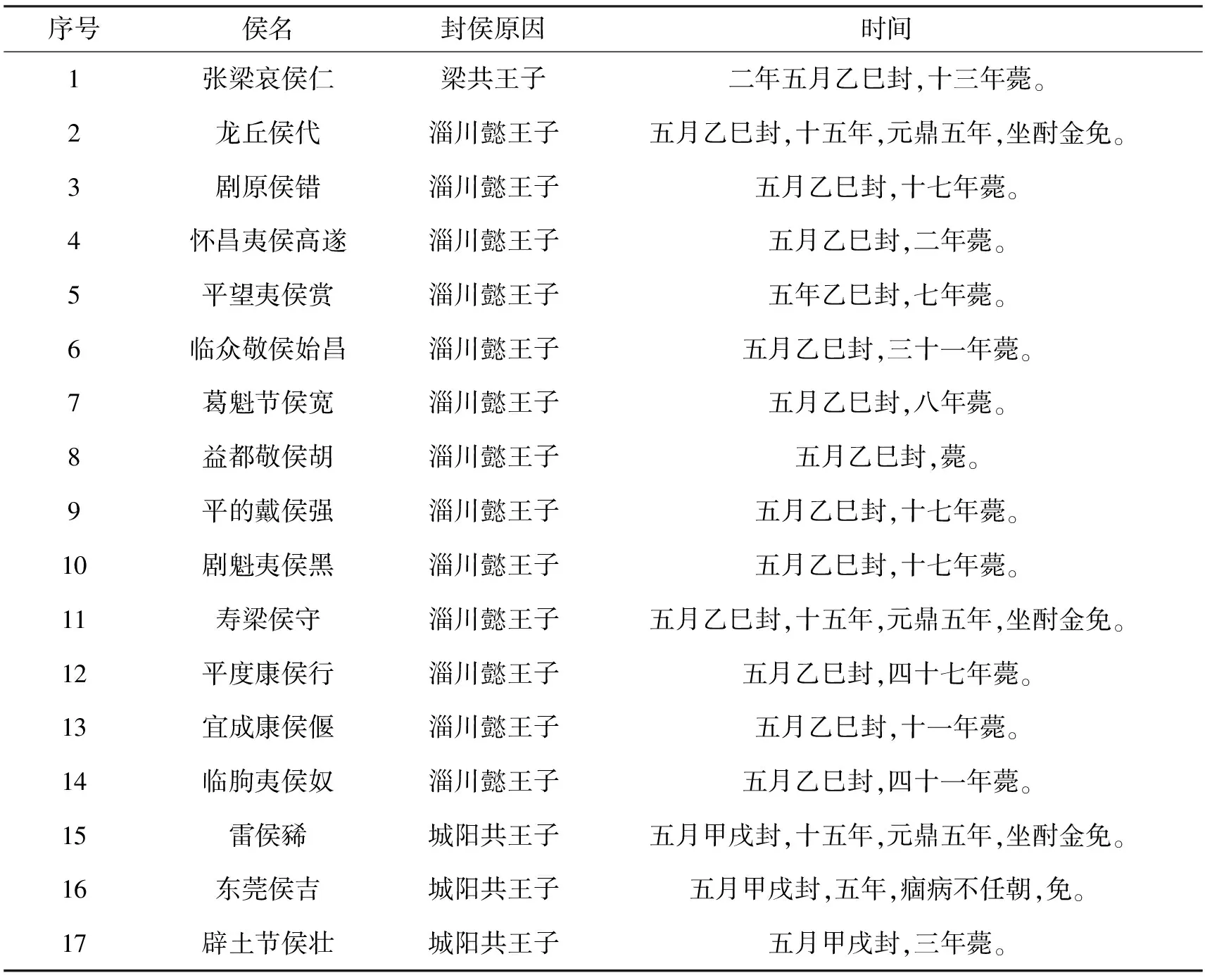

看似“推恩令”是由梁国、城阳国开始,但考《王子侯表》,元封二年五月推行“推恩令”后,共封了17侯国,具体见表2。

由表2可知,“推恩令”颁布后,诏书中提到的梁国只分出了一个侯国,而城阳国也只分出三侯国,而在诏书中只字未提的淄川国却分出了13个侯国。淄川国初封时共有28县,此时竟一次分出其国之半,力度不可谓不大,探其原因主要有以下方面:其一,懿王王子确实太多,健在者除淄川靖王刘康外至少还有13人(11)考《王子侯表》:淄川懿王刘志至少有子14人,嫡长子刘康继大统为淄川靖王,其他13人靖王时皆封侯。;其二,与“赐几杖,毋朝”有关,淄川国本来就是一个面积较小的诸侯王国,而靖王却积极响应武帝“推恩令”的号召,一次就将王国近一半的疆域分封给了13个兄弟,对武帝政策的执行非常彻底,虽然疆域减少了,但却得到了武帝的信任,也因此得到了“赐几杖,毋朝”的优待。

表2 “推恩令”后所封17侯国列表

序号侯名封侯原因时间1张梁哀侯仁梁共王子二年五月乙巳封,十三年薨。2龙丘侯代淄川懿王子五月乙巳封,十五年,元鼎五年,坐酎金免。3剧原侯错淄川懿王子五月乙巳封,十七年薨。4怀昌夷侯高遂淄川懿王子五月乙巳封,二年薨。5平望夷侯赏淄川懿王子五年乙巳封,七年薨。6临众敬侯始昌淄川懿王子五月乙巳封,三十一年薨。7葛魁节侯宽淄川懿王子五月乙巳封,八年薨。8益都敬侯胡淄川懿王子五月乙巳封,薨。9平的戴侯强淄川懿王子五月乙巳封,十七年薨。10剧魁夷侯黑淄川懿王子五月乙巳封,十七年薨。11寿梁侯守淄川懿王子五月乙巳封,十五年,元鼎五年,坐酎金免。12平度康侯行淄川懿王子五月乙巳封,四十七年薨。13宜成康侯偃淄川懿王子五月乙巳封,十一年薨。14临朐夷侯奴淄川懿王子五月乙巳封,四十一年薨。15雷侯豨城阳共王子五月甲戌封,十五年,元鼎五年,坐酎金免。16东莞侯吉城阳共王子五月甲戌封,五年,痼病不任朝,免。17辟土节侯壮城阳共王子五月甲戌封,三年薨。

四、刘终古获罪与西汉后期同姓诸侯王国的地位

汉兴,“惩戒亡秦孤立之败”,大封同姓诸侯王国,“至于孝平,诸侯王以百数”,且“率多骄淫失道”,因此获罪者时有之,司马迁探究其原因时说“大者叛逆,小者不轨于法”,即诸侯王获罪无非“叛逆”及“不轨于法”两种情况。第一种多发生在武帝以前,其时诸侯王国经济、军事力量极为强大,“若此诸王,虽名为臣,实皆有布衣昆弟之心,虑无不帝制而天子自为者”[1]275。而淄川王刘贤、刘志之谋反即属此类。

武帝后,随着中央政府权力的加强及削藩、推恩等政策的实行,同姓诸侯王逐渐失去了治土、治民的权力,此时“叛逆”之行少,而“不轨于法”的所谓“禽兽行”渐多,而淄川思王终古的获罪即典型的“不轨于法”的“禽兽行”:

五凤中,青州刺史奏终古使所爱奴与八子及诸御婢奸,终古或参与被席,或白昼使羸伏,犬马交接,终古亲临观。产子,辄曰:“乱不可知。”使去其子。事下丞相御史,奏终古位诸侯王,以令置八子,秩比六百石,所以广嗣重祖也。而终古禽兽行,乱君臣夫妇之别,悖逆人伦,请逮捕。有诏削四县[1]385。

由以上淄川思王终古之获罪可考得如下三点。

第一,西汉后期同姓诸侯王生活荒淫无度,极为荒诞。“终古使所爱奴与八子及诸御婢奸”即其中之一例,因为西汉后期的同姓诸侯王多“生于深宫之中,长于妇人之手,未尝知忧,未尝知惧”[1]1170,仅仅因为血缘的关系就获得了与生俱来的政治及经济特权,使他们“亡德而富贵”,为所欲为,荒淫无度,故“虽欲不危亡,不可得已”。

第二,刺史在对同姓诸侯王的监督中起了极大作用。武帝后期,中央政府虽然在与同姓诸侯王国的博弈中占据了主导地位,但中央政府对诸侯王国的监督却并未放松,而新兴的刺史制度即其中重要的一环。汉代的刺史是监察官员,“奉诏条察州”,其职责是依据“六条问事”,主要监察地方豪强及两千石的郡守、王国相等,但监察诸侯王也是其重要的任务之一。淄川思王终古的“禽兽行”即由青州刺史上报中央,故王鸣盛曰“凡居此官者(刺史)大率皆以督查藩国为事”[3]671。

第三,诸侯王获罪后的司法程序与普通的吏民不同。虽然中央政府时时提防同姓诸侯王,但为了维护皇权的神圣性,中央政府也一直在保护广大同姓宗室的特权与权威。除中央政府绝对不能容忍的谋逆之罪外,同姓诸侯王其他的罪行一般都遵循优待宗室的原则,无论是逮捕、审判都比较温和,最终的处罚结果也大都由皇帝定夺,且比犯同类罪行的普通吏民处罚要轻。淄川王终古虽犯“禽兽行”,但并未被“逮捕”,最终只是皇帝下诏“削四县”抵罪而已。