“一春愁思”的概念整合分析

2019-11-14王育红

李 昕, 王育红

(长治医学院 外语部,山西 长治 046000)

一、情感表量构式

汉语中量词非常丰富,这是因为量词的计量作用可以使语言表达更加准确。陈望道先生把量词的作用概括为划界和分式,而且言明所有量词都兼具这两种功能[1]331。当人们描述事物或动作行为需要精确其数量时,就需要人们对连续不分界限的事物做出划分,比如水和路都是分不出界限的事物,加上量词后就可以说“一桶水”“一里路”,有了衡量的标准,这时的名词才能计量。分式则是指对立体的非连续的事物给出形态,比如“一座山”“一扇窗”。 量词的分式作用实际上就是突显事物的外形特征,给人们明确的形象感。Langacker也说道:虽然量词包含了各种千差万别的语义范畴, 如有灵性、坚硬度、数量、社会地位等, 但形状也许是其中最具有典型性的[2]164。因此,在实际使用中适当的量词会搭配适当的名词,这反映出人们对客观事物的认知以及对量词的规约化使用。比如汉语中“条”会用于长而软的物体,“根”会用于长而硬的物体,“枝”用于长而浑圆的物体[3]19。因此《全宋词》中有这样的诗句,反映出对量词的规约化使用。

(一)量词的规约化使用

1.万条风柳间婆娑。(杜安世《临江仙·遍地残花庭院静》)

2.又伐恶木十许根,而好山不约自至矣。(毛滂《蓦山溪》)

3.泪流琼脸,梨花一枝春带雨。(柳永《倾杯·离宴殷勤》)

然而也有对量词的非规约化使用。

(二)量词的非规约化使用

1.柳烟轻、万条离恨,花露重、千点啼红。(李邴《玉蝴蝶·壮岁分符方面》)

2.鬒云虽瘦,未有一根华皓。(程大昌《感皇恩》)

3.但梦想、一枝潇洒,黄昏斜照水。(周邦彦《花犯》)

在上述表达中,量词修饰的名词变成看不见摸不着,无形可辩无迹可寻的心理情感,这些情感名词依然可以搭配相应的量词,这是因为情感在人们的认知中被物化,物化后的情感名词具有了量词的外形特点。Langacker曾指出,人类有物化(reification)的认知倾向[4]95。潘震认为:“情感物化是情感表量构式建构的根本前提,情感概念若以名词形式呈现并被量词所修饰,一般需经过物化的过程。”[5]762-769因此,李勇忠称这样情形下的名量搭配为新奇表量结构,“不是词本身奇异,而是这种名量搭配看上去不合逻辑,超越了常规表达”[6]1-5。毛智慧从修辞角度称之为隐喻性名量搭配[7]59-63。本文更注重这类结构的情感表达,因此也将“数量词+情感名词”称为情感表量构式。

二、情感表量构式中的量词

吴安其指出,量词通常可分为两类:一类是度量衡等单位量词; 另一类是用来表示各种名词代表的事物的状态和形态的量词[8]1。前者多用于科学描述, 不具有情感意义;后者多见于文学作品, 富含情感意义和审美价值。第二类量词大多借用自名词和动词,是实词虚化的结果,虽用作量词还保留有实词语义。本研究着重分析第二类量词。这类量词表现出人们从某种特殊的角度去感知、认知和理解情感世界的方式。量词的情感性是人们在与客观世界互动过程中感受到外界刺激而表现出的心理反应或认知。无论是对客观世界的认知还是对主观世界的体验,人们会始终伴随着情感态度,情感影响认知,认知体现情感,认知与情感紧密结合。作为描写中心词的量词的情感属性在构式的搭配中被激活,这样的量词被赋予浓厚的主观色彩,量词的选用必定会掺杂个人情感。魏在江论述说:“自然语言中充斥着主观性现象, 说话人总是通过他们使用的句子结构、词语、语音、语调以至身体语言体现自我。”[9]6-11王文斌也认为:“一个形状量词就是人类观察事物的一种视角,一种视角就是一种意象图式,一种意向图式往往就是对有形事物的一种识解。”[10]6-11量词成为人们情感表达的一种载体,但是对于量词情感性的专项研究并不多见。刘悦明从系统功能语言学角度论述汉语量词具有评价意义[11]62-67;朱雅莉、孙咏梅对量词情感功能的研究是从英汉对比的角度进行的[12]231-235;张庆瑞研究情感类量词是从翻译层面入手的[13]34-37;对于量词情感性的来源尚未进行全面系统的研究。基于此,本文拟从概念整合角度深入分析“数量词+名词”情感构式中量词的情感性来源。

三、概念隐喻视角下的量词

认知语言学认为,隐喻不仅是一种语言表现手段,更是一种思维方式。隐喻思维在头脑中的抽象反映和概括就是概念隐喻。隐喻中源域向目标域的映射遵循“恒定原则”,即所投射的结构应与目标域的原有内部结构相一致[14]7-15;并且映射不是任意的,是植根于身体体验和日常经验的。宋词中大量存在“愁是时光”的概念隐喻,如:

1.绿锁窗前。几日春愁废管弦。(柳永《减字木兰花》)

2.鸳鸯散后,供了十年愁,怀旧事,想前欢,忍记丁宁语。(朱敦儒《蓦山溪·东风不住》)

3.要便归休。一杯消尽一生愁。(赵鼎《浪淘沙·次韵史东美洛中作》)

4.千古闲愁,百年往事,不了黄花笑。(王易简《酹江月》)

5.几处泪痕留醉袖,一春愁思近横波。(黄庭坚《浣溪沙》)

愁思像时光一样如影随形,缠绕着词人,这一缠可以是几天、几年,也可能是一生,甚至更加久远,例如“千古闲愁”。《玉篇》中解释说,古,久也。愁充盈在时间量词中,时间量词也在愁的映射下变得无比惆怅、黯然神伤。例5中的“一春愁思”,依理,量词“春”应该是指春天的意思。如果愁思可以持续一个春天,那为什么宋词中找不到一秋愁、一冬愁、一夏愁?李福印认为,概念整合理论是在克服概念隐喻理论不足的基础上提出的[15]35-81,因此不妨在概念隐喻的基础上,在概念整合理论视角下探究“一春愁思”情感构式中“春”的情感性来源。

四、概念整合视角下的量词

概念整合理论视角下的意义观认为:“语言表达本身没有意义。”[16]103因为“当独立于丰富的细节知识和我们的强有力的认知过程时, 词本身什么也表达不了。”[17]206也就是说,文化背景和人类认知才使得量词可以表达丰富的思想感情。而实现这一功能的幕后推手就是概念整合,隐藏在语言背后的概念整合编织了无限的概念意义网络,产生认知产品[18]18-22。概念整合的稳定性涉及文化和有形支点两个方面[19]1555-1577。

(一)量词情感性之文化观

戴昭铭指出,语言本身就是一种文化力量和文化模式,人们自幼习得了这种语言,也就把其中包含一切文化观念、文化价值、文化准则、文化习俗的文化符号深深地融进了自己的思想行为之中[20]26;关于文化,梁漱溟先生认为:“文化, 就是吾人生活所依靠的一切, 意在指示人们,文化是极其实在的东西。文化之本义, 应在经济、政治, 乃至一切无所不包。”[21]9在论证语言、认知、现实的关系时,王寅先生曾说,语言反映认知,认知反映现实[22]57。据此可知,认知反映的就是文化,而语言就是对文化的文字呈现。宋词融入了两宋时期大量的社会文化元素,是社会文化意识形态的文字表现形式。

《尔雅》中,春为青阳,春为发生。《周易》以来的“春”蕴含着刚健有为、自强不息的生命活力。宋词中的“春”却完全没有了“阳春布德泽,万物生光辉。” (汉乐府《长歌行》)的勃勃生机,也没有“春风吹又生”(白居易《草 / 赋得古原草送别》)”的顽强生命力。宋词中的“春”是“金谷年年,乱生春色谁为主”(林逋《点绛唇》)的离情别恨;是 “弹到断肠时,春山眉黛低”(晏几道《菩萨蛮》)的哀怨忧伤。“春”意象的变化源于两宋时期积贫积弱、内忧外患的社会背景造成了宋人内省柔弱的文化心理品格,奠定了“词为艳科”的文化基础。因此宋词中的“春”大多与词人的感情生活特别是男女间的感情有关。当“春”和“愁”两个感情色彩完全相反的词放在一起时,春以它的柔和艳来安慰、抚平词人内心的悲寂、愤懑,春的活力荡然无存,变得沉闷、凄凉。“春”和“愁”的鲜明对抗性使春之柔、之艳与心境之悲、之恨形成强烈对比、反衬。这里的春不再春光无限,而是冰雪尘封,黯然至极。在文化背景的映射下,宋词展现了带有浓郁悲剧色彩的春意美。

(二)量词情感性之有形支点

Hutchins强调有形支点参与概念整合的重要性。无论是语言表达形式、符号的编码解释还是语法形式都在概念整合过程中提供了支点,相当于对整合起到了锚定作用。王正元论述说,有形支点可以对概念整合起到制约、支持、防漂移的作用[23]179,帮助对话语理解进入到有形机制的有形结构。概念整合时的有形结构不仅是物体构成的形状,而且也包括语言结构形式都发挥了有形支点的作用。也就是说,句子结构、文字符号表征都可以成为概念整合时的有形支点。因此“数量词+情感名词”的构式助力了概念整合的平稳发生,促使量词情感性的产生。有形支点可以是具体的、实在的东西,也可以是想象的、心智的、感觉的、体验的意象图式。因此需要关注有形支点的体验性以及有形结构内部的关系性。

1.有形支点的体验性

以身体为意向性主体的体验观认为,身体是意义的核心,体验是构建意义的来源和基础。体验是一切认知的前提和基础,而且体验与人们生物的、社会的、文化的因素密切相关,是人们行为与信念的反映。人们心智的体验性一方面来自于具有各种感知运动的身体;另一方面来自于身体的感知运动能力内含在更广泛的社会、文化环境中。正如魏在江所述,体验性和背景知识相互依赖[24]358-438,因为认知科学既关注自然,视认知过程为行为;又关注人类世界,视认知为经验。宋词是在燕乐风行的音乐环境、歌妓与文人交往甚密的社会因素背景下产生的一种文学现象,因此词人喜爱以女性视角书写思念之情,或借助女子闺情来比拟自身对建功立业的思慕,以及情人未归的惆怅。陆机《文赋》中:“悲落叶于劲秋, 喜柔条于芳春”,“春”是喜乐的象征。而宋词中的“春”却已成为《诗》中所言“春,女悲”。这种变化源于充满生命活力的“春”在女性视角的解读下,也被放入柔美、羞怯、缠绵与幽怨的框架中。这种有意识的假借造就了词人男性心理的弱化。“一春愁思”中的“春”平添了哀怨惆怅的女性气质。“春”提供了概念整合的支点,投入到整合空间可以对概念整合起到稳定作用,像支点一样制约和支持整合的进行。有形支点限制了整合空间只能在“春”的框架下展开,否则话语漂移会导致整合无法完成。宋代词人由于受浓重的忧患意识影响, 在艺术上以细腻的情感为普遍的审美崇尚,这里的“春”表征了细腻柔美的概念。在“春”的框架中,这里的“愁思”有了胭脂水粉、莺莺燕燕的妖娆妩媚之态。这种理解印证了Ungerer & Schmid的论述:语言中词语所表达的意义, 以及如何结合使用, 取决于人们对于周围真实世界的感知和范畴化[25]309。

2.结构形体内部的关系性

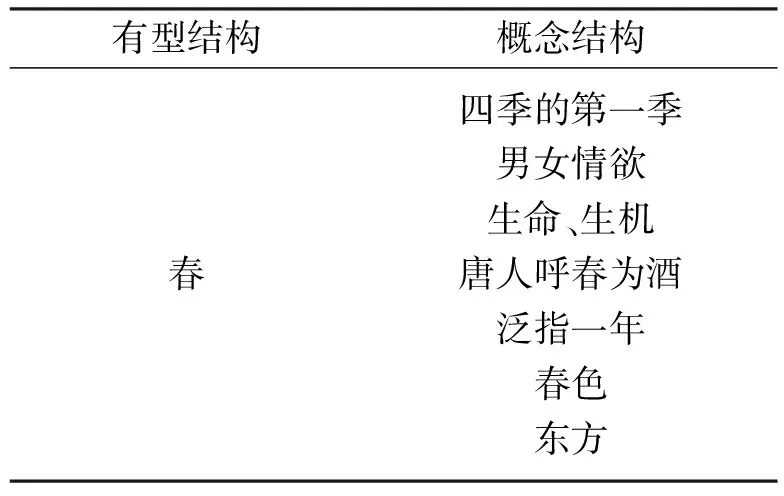

符合语法结构要求的表达形式就是有形结构,有形结构是规约的,但有形结构表达的不一定是固定的概念。也就是说,同一有形结构在不同的语境和文化背景中可以推理出不同的概念结构。根据《汉语大辞典》,“春”的概念结构如表1所述。

表1 有型结构和概念结构关系

有形结构是概念整合的信息源泉,并且这一信息源泉是多层面的。而一个概念整合网络通常包括四个心理空间:两个输入空间(input spaces),由两个输入空间整合的一个合成空间(blended space),以及一个类属空间(generic space)。类属空间和两个输入空间里的信息选择性地投射到合成空间。合成空间中整合的关键在于形成层创结构(Emergent Structure),层创结构综合了输入空间中的共有信息以及不同信息,并且层创结构的形成是动态的、是需要和人的心智概念结构按照语境或文化背景适应结合起来的过程,在此过程中人们不断减活旧的联系,激活新的联系,经过整合加工生成新创意义。因为网络中包含的心理空间及映射过程不尽相同,Seana Coulson将这些网络划分为三类:单一框架网络(single framing network)、单侧网络(one-sided network)、双侧网络(double-sided networks)[26]21。通过概念整合,可以将人们熟知的概念化成分整合成为新的、有意义的成分。

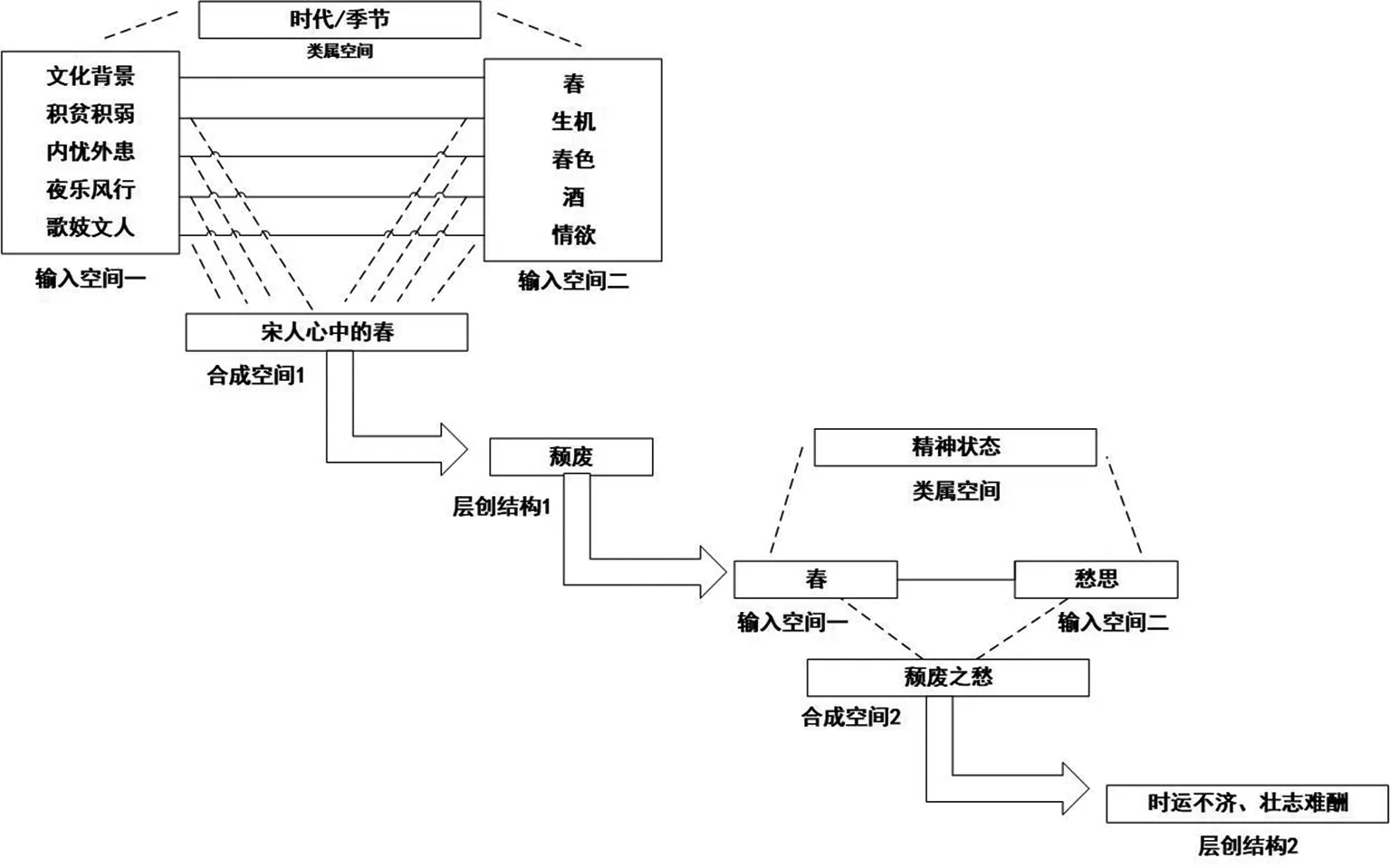

“一春愁思”意义的构建需要借助多域复合网络来实现。多域复合网络是需要复合投射的,也就是首次整合的合成空间作为再次整合的输入空间与另一输入空间一起投射形成新的合成空间[27]24-29。首先,“春”的意义发生转变是第一次概念整合的结果。这是单侧网络,输入空间一中是两宋时代背景下的国情和文化现状,国家积贫积弱、内忧外患,民间燕乐、歌妓盛行;输入空间二中是“春”的本质含义,选取了与时代背景相关的生机、春色、酒和情欲。类属空间中有了两个组织框架:时代和季节。经由两个输入空间部分投射形成了合成空间:宋时代背景下的春,更准确地说是宋人心中的春。两个输入空间的组织框架完全不同,却在合成空间有了创造性联系,“春”有了特定条件下的含义。合成空间运行后的层创结构中,“春”被披上了情感外衣,代表着颓废。

至此,通过单侧网络,产生了“宋人心中的春”的合成空间,并且这个“春”拥有了颓废的感情色彩。但整合网络并没有结束,还需要在合成空间1 的基础上再次整合形成合成空间2。在第二步整合中,输入空间一为具有感情色彩的“春”,输入空间二为“愁思”。类属空间包含了两个输入空间中共有的元素,即精神状态。输入空间一为新的合成空间提供了组织框架, 其与愁思概念整合构成合成空间2:颓废之愁, 即这里的愁需要借助春的背景来理解 。这是典型的单一框架网络。然后继续借助背景知识和文化模式等对合成空间2 进行完善(completion)。一方面词人善假借对爱情的追求来打造一个与现实生活完全不同的情感世界以消解现实人生中无法摆脱的孤独郁闷;另一方面词人把自己的坎坷辛酸寄托于男女的悲欢离合和女性的失意苦闷中。最后推导出“时运不济、壮志难酬”的层创结构。这一复合网络如图1所示。

图1 概念整合网络

在两宋文化背景的映射下,宋代文人的心思细腻敏感,“春”的意象也随之发生巨大转变,从鸟语花香的生机活力转变为郁结困顿的孤形只影。“一春愁思”中的愁也在春的映射下明确为愁是命运多舛,怀才不遇所致。“春”也在愁的作用下增添了“纵使举案齐眉,到底意难平”的情感色彩。

五、结语

本文运用概念整合理论探讨了“一春愁思”中量词的情感性来源。一方面,在两宋时代文化背景下,“春”浸透了浓郁的悲情色彩;另一方面,“春”承担了概念整合中有形支点的职责,假以女性视角,通过多域复合网络,呈现出“一春愁思”中独特的世界观。在“一春愁思”的情感构式中,量词不但具有表示一定数量单位的表量功能;量词还成为情感表达的承载者,同时限定了愁思的情感范围,对情感事件进行了具体化描述。用常见的景物表现出不寻常的深情,语短情长,炼字传情。总之,“一春愁思”中的量词是特殊时代背景下的特殊情感表达手段。