隶书刻石石质不同下书法研究

2019-11-12苟树有

苟树有

摘要:现存隶书风格多样,除了刊刻前书丹不同,刻石材质的不同会间接导致隶书刊刻线条和刊刻技法的不同,同时在自然和人为作用下导致书法风格的逐渐树立。本文基于《石门颂》《好太王》刻石石质的不同,从刊刻线条、字形变化和风格趋向三方面分析研究,旨在挖掘《石门颂》《好太王》由于石质的不同对书法影响,对隶书学习提供临摹参考。

关键词:刻石石质;《石门颂》;《好太王》

隶书刻石,除了人为刊刻因素,刻石石质的不同,同时也影响了刻石隶书风格。选取书法风格比较强烈的《石门颂》和《好太王》,根据石质的不同分析刻石书法风格的特殊性。隶书书法主要依靠线条和字形结构,任意改变而且会导致隶书书法风格的明显变化,考虑到《石门颂》和《好太王》石质的不同,借此分析区别,引导书法临摹过程。《石门颂》材质为硬质岩石,石质较硬刊刻较难,刊刻于东汉建和二年(148年)。《好太王》材质为整块角砾凝灰岩制成,石质较软易碎刊刻方便,刊刻于414年。两者的刊刻都在隶书发展的成熟阶段,由于石质的不同间接导致书法风格的差异,这一点值得思考期原因和差异性。

一、刊刻线条

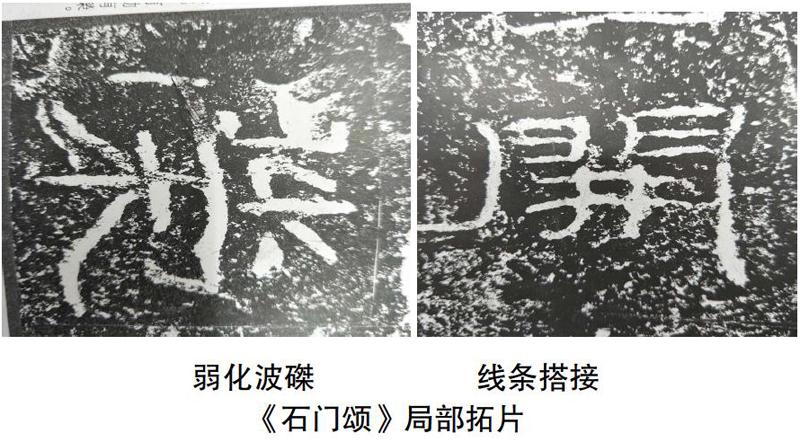

书法作品的表现,主要依靠线条的质量,线条质量关系到书法作品的深度。《石门颂》和《好太王》线条均为篆籀线条,饱含金石气。《石门颂》材质为硬质岩石,表面较光滑,石质较硬刊刻较难。在当时书丹刊刻时,刻工由于石质的坚硬,使得通篇线条均刻为等粗细线,几乎没有粗线,线条两边比较平滑,没有较多毛糙。在当时那种原始的刊刻条件下,由于石质的坚硬,刻工刊刻细线条要比粗线条容易方便,因此导致刊刻完的线条痩挺刚硬,没有进行线条加粗处理;参考东汉隶书发展,隶书在当时已经很成熟,蚕头燕尾和波磔在碑刻中表现得十分丰富,由于石质的坚硬,刻工将这些蚕头燕尾和波磔等刻意去掉,这种等粗细线处理在不影响整体的条件下,刻工节省了大量时间和精力,因此为中国隶书书法留下一个“飘逸浪漫、开张大气”的书法刻石。

《好太王》材质为整块角砾凝灰岩制成,刻石表面粗糙,刊刻时易碎掉渣,很难刊刻细线,因此通篇整体刻为等粗粗线,线条比较毛糙,线条包含的内容较多,在拓片中可以明显看出;即使刊刻為细线,在后期拓片的制作,拓工为了字口清晰,过度拓刻石表面,刻石易碎自然将线条变粗;同时,刻石在长期自然环境的经过岁月风化腐蚀也加重了线条的效果,随着时间推移刻石腐蚀风化线条变粗,极富金石气,斑驳古朴,增加艺术效果。

二、字形变化

石质不同的差异性也体现在字形结构上,刻工因石质刊刻不经意的改变书丹,对后世的书法趋向产生了不同导向。这点在《石门颂》和《好太王》中体现的特别明显,在书法学习过程中产生了不可估量的意义和价值。两块刻石刊刻时代,隶书笔画基本完善成熟,线条已经有明显的粗细变化,这些变化形态不只体现在当时墨迹中,在同时期碑刻中也非常普遍。

《石门颂》的刊刻,突出汉隶字形“扁”的趋势,相比于其他刻石,这种“扁的体现”尤为明显,夸张了左右拉伸的趋向,字形中横向线成为主笔,这种趋向的产生于石质的坚硬有关。《石门颂》属于刻石中的摩崖,原石镌刻在古褒斜道的南端,即今陕西汉中市褒城镇东北褒斜谷古石门隧道的西壁上。当时汉代汉印的制作,刻工先把印文中所有横向线先刊刻出来,然后再把石头换个方向,刻印文中的竖线。《石门颂》的刊刻应与此类似,在当时刊刻条件下,先将字形当中主要的横线刊刻出来,然后再刻竖线和斜线,这样的刊刻不用反复改变用刀方向,节省时间和精力;同时,《石门颂》中字形中的波磔趋于直线,没有其他汉隶刻石中的“一波三折”,转折处主要靠搭接,并且这种搭接现象比其他碑刻明显,这些处理导致字形疏松、飘逸。

《好太王》石质较软,刊刻容易,避免了转折处的相互搭接,而是连在一起,形成一种“圆中带方”转折,在线条和拐角连接处线条有明细的变粗,这种变粗是《好太王》相比其他隶书刻石明显的一个不同之处,这种现象的出现归因石质较软易掉渣;另外《好太王》中,线条主要由横线和竖线组成,某些字笔画中的斜线刊刻为竖线和横线。《好太王》刻石在实际刊刻中,斜线的刊刻非常容易破坏刻石表面,然后会导致刻石一块一块的崩裂,因此刊刻时减少了斜线的产生;这些字形变化导致《好太王》字形更加古朴,偏向于早期隶书字形,避免了隶书后期装饰性笔画,字形结构主要依靠横线和竖线组成。这些字形都来源于刻石的材质的较软。

两者石质硬软的不同,导致字形有明显的差异,这些差异间接引领了两种不同的书法审美趋向,开盘了两条书法创作路线。

三、风格趋向

线条和字形结构决定了书法风格趋向,《石门颂》和《好太王》石质的不同,导致产生两种书法风格趋向,除去线条的粗细在风格上相类似,通过刀锋看笔锋,通过观察目前流传拓片和实物,推测二者刊刻前书丹线条相同,现在所看到的不同,其中很大程度主要是刻工刊刻所导致。

《石门颂》书法风格属于纵逸奔放,清杨守敬《评碑记》认为“其行笔真如野鹤闲鸣,飘飘欲仙,六朝疏秀一派皆从此出。”这种评价的产生来源于《石门颂》线条的细挺、字形的左右拉伸和突出字形横向线。与《石门颂》类似的甘肃成县《西峡颂》,在线条与《石门颂》类似情况下,字形趋方,产生了另一种宽博方正书法风格。汉中石门的《开通褒斜道刻石》《石门铭》,刊刻线条与《石门颂》相同,通过不同的字形产生相类似的书法风格。可以看出《石门颂》的细线刊刻带来的效果。

《好太王》书法风格雄强厚重、古拙方正。《好太王》的书法风格主要由线条的古拙苍茫和“口”字线结构处理产生,其中线条的古拙苍茫占主体。线条的等粗,以及在线条连接的突然变粗,为书法风格的“雄强厚重”形成提供条件。与《好太王》风格相同的《郙阁颂》的“宽博浑厚”与线条的等粗厚重密不可分,借此可以看出《好太王》刻石“粗线”对书法风格的影响。

《石门颂》和《好太王》,由于石质的不同,刊刻产生两种粗细线条,为书法风格的形成提供了基础,其次通过字形和章法的布局产生不同的书法风格,归根结底来源于石质的软硬。

四、结论

《石门颂》和《好太王》两个刻石,尽管均处于隶书成熟阶段,因石质的不同,导致刻工刊刻的取向不同。通过两种不同的粗细线条的刊刻,借助石质的软硬,处理字形结构,加上后期自然腐蚀风化和人为破坏形成了两种书法风格,影响书法学习创作趋向。借助这种石质不同的因素,分析刻石材质对书法风格的影响,进而选取临摹取法要素,提升书法学习效率。

参考文献:

[1]王镛.中国书法简史[M].北京:高等教育出版社,2004.

[2]华人德.中国书法史·两汉卷[M].南京:江苏教育出版社,2009.

[3]虞晓勇.《石门颂》的书刻特征[J].中国书法,2017(19):132-149+209-212.

[4]杜立乾.汉中石刻研究[D].湖南师范大学,2013.

[5]孙梦丽.试论《石门颂》笔法之藏锋与出锋[J].书法赏评,2012(01):36-37.

[6]徐铭.隶书之美——浅谈《石门颂》的艺术价值[J].理论与创作,2010(02):114-115.

[7]耿黎.好太王碑拓本分类研究[D].东北师范大学,2016.

[8]丛文俊.好太王碑书法及其相关问题略论[J].东北史地,2004(01):51-53..

[9]丛文俊.民族文化的融合与《好太王碑》书法[J].书法,2003(12):8-13.

[10]杨孝松.寓雍容于拙朴——《好太王碑》概况及其学习要点[J].书法,2018(12):118-121.

[11]耿铁华.好太王碑发现140周年地捶拓与研究[J].东北师大学报(哲学社会科学版),2018(01):112-118.

[12]孙宝文.好大王碑[M].贵阳:贵州民族出版社,2015.

[13]石门颂[M].东京:二玄社.