角膜塑形镜配戴不同时长对青少年近视影响的Meta分析

2019-11-12刘莎,董竟,王彬

刘 莎,董 竟,王 彬

0引言

近视是人类最常见的眼部疾病之一,预计到2050年,全球约50%的人口将会有不同程度的近视,更可怕的是约9.3亿人口会发展为高度近视,由于我国人口基数大,我国势必也将发展成为一个近视大国[1]。近视的广泛流行,使得各种矫正和控制近视的方法也成为了大家关注的焦点。国内外大量研究显示,角膜塑形镜目前是一种控制青少年近视进展的有效手段[2-3]。 其矫正近视的原理,首先是透气隐形眼镜产生的液压力暂时塑造角膜,旨在通过改变中央角膜的形状来矫正远处的视力,其次是它使中间周边角膜更陡,以使图像对准或在周边视网膜前方聚焦。暂时减低屈光度,进而达到最佳矫正视力[4]。角膜塑形镜对近视进展控制效果显著,已经被广大医生和患者所接受,因此对其控制近视机制的研究也日趋深入[5]。但对于其配戴时间与效果的关系研究甚少,且缺乏足够的循证医学证据。该研究拟采用Meta分析的方式,观察角膜塑形镜对青少年近视患者裸眼视力、屈光度、角膜曲率及眼轴的影响。为广大青少年近视患者指明控制近视的方向,正确把控配戴角膜塑形镜的时间。

1资料和方法

1. 1资料

1. 1. 1文献检索(1)检索数据库为PubMed、CBM、WanFang Data、VIP 和CNKI等数据库,检索时限均从建库至2019-04。(2)中文检索词:角膜塑形镜、塑形角膜接触镜、OK镜、青少年、近视、视力、屈光度、角膜曲率、眼轴。英文检索词:Orthokeratology、Ortho-K、Myopia、Nearsightedness、Keratometry。(3)采用主题词与自由词进行检索。(4)通过追溯纳入文献的参考文献及其他途径进行文献补充。

1. 1. 2文献纳入标准(1)研究对象:青少年近视患者(年龄6~18岁)。(2)研究类型:配戴角膜塑形镜前为对照组,配戴角膜塑形镜后为试验组的临床随机对照试验。(3)干预措施:夜间配戴角膜塑形镜。(4)结局指标:主要结局指标为角膜曲率,次要指标为裸眼视力、屈光度及眼轴。(5)均为公开发表的文章。

1. 1. 3文献排除标准(1)所观察指标记录不清楚。(2)配戴角膜塑形镜随访时间不一致者。(3)发表语种为中、英文以外的文献。

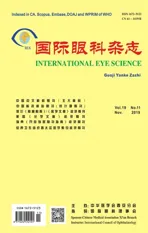

图1文献筛选流程及结果。

1.2方法文献筛选与资料提取:由2名课题参与的研究人员独立检索、筛选文献、提取资料并进行相互核对,经过研读后,剔除与本课题无相关性的文献,之后再阅读文献的全文,最终考虑是否可以纳入到Meta分析。相关文献数据资料的提取,包含了该文献的第一作者姓名,其发表所对应的年份,观察对象的年龄,以及近视相关的一些数据指标:眼数、屈光度、配戴角膜塑形镜前的角膜曲率,以及所配戴角膜塑形镜的种类,配戴方式以及研究者所用的随访时间等,为了进行更加准确的分析,我们还提取了测量仪器的种类,之后根据Cochrane系统评价网提供的评价手册(Ver5.1.0)中相关的标准对本研究纳入的文献进行方法学质量评价。

统计学分析:采用RevMan5.3软件进行Meta分析,异质性采用卡方检验进行,若研究结果间无异质性(P≥0.1及I2<50%时),选择固定效应模型进行效应值合并。反之,选择随机效应模型进行效应值合并。P<0.05表示差异具有统计学意义。采用Stata12.0进行Egger检验,以判断文章的发表偏倚。所有结果均采用逐个剔除文献的方法进行敏感性分析,以便判断合并结果是否稳定。

2结果

2.1纳入文献初筛共获得相关研究458个,仔细阅读全文后,最终纳入8个研究[6-13],共包括1136例青少年近视患者。文献筛选流程及结果见图1。

2.2纳入研究的基本特征与方法学质量评价结果纳入研究的基本特征见表1,方法学质量评价结果见表2。

2.3 Meta分析结果

2.3.1角膜曲率比较

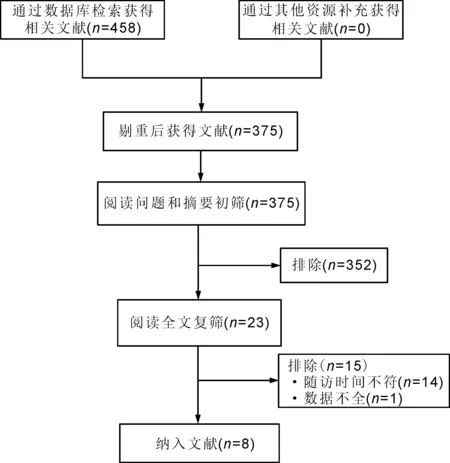

2.3.1.1配角膜塑形镜后1wk角膜曲率的情况共纳入3个研究[7,11-12]。采用随机效应模型进行Meta分析结果显示,戴镜1wk后与戴镜前比,角膜曲率无明显变化,其差异无统计学意义[1wk:MD=0.91,95%CI(-0.01~1.83),P=0.05],见图2。采用逐个剔除文献的方法进行敏感性分析,当剔除李健等[11]研究时,异质性显著降低(I2=17%,P=0.27),合并结果提示戴镜1wk后角膜曲率变化有统计学意义[MD=0.58,95%CI(0.16~0.99),P<0.05],表明李健等[11]研究是导致配戴角膜塑形镜前后角膜曲率改善程度产生异质性的原因,说明配戴角膜塑形镜1wk对角膜曲率的影响结论,需要更多高质量的数据来证明(表3)。

图2戴镜1wk与戴镜前角膜曲率变化的Meta分析。

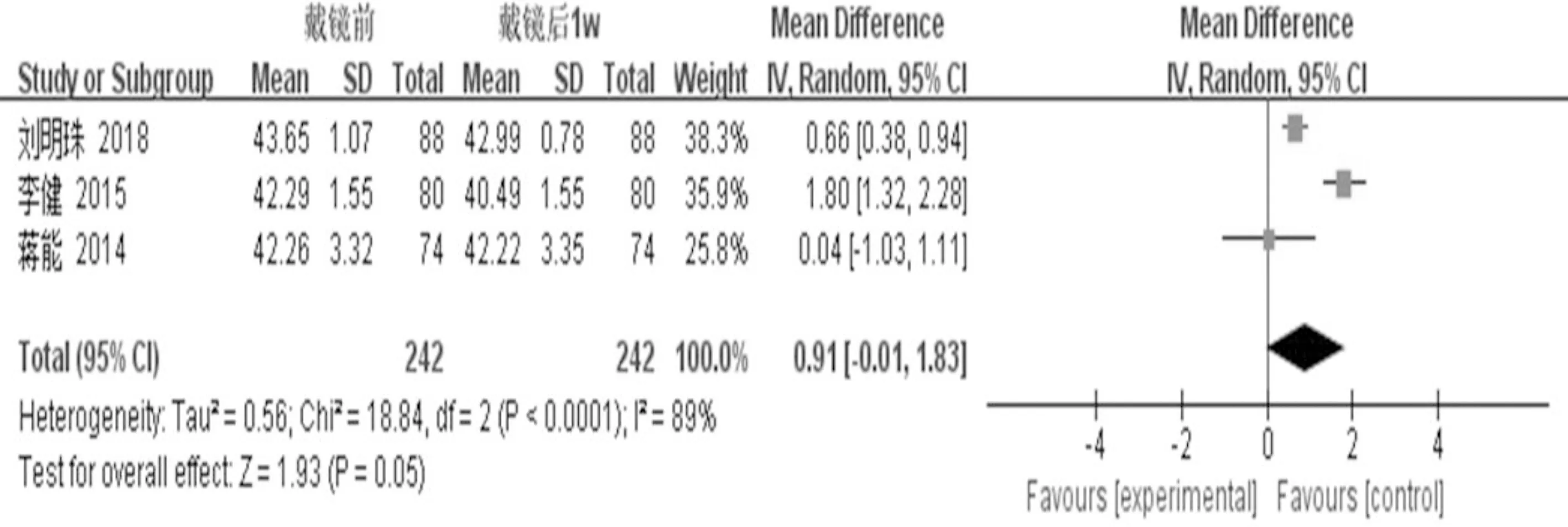

图3戴镜1mo与戴镜前角膜曲率变化的Meta分析。

表1 纳入研究的基本特征

作者年份眼数年龄(岁)屈光度( x±s,D)戴镜前角膜曲率( x±s,D)测量仪器塑形镜种类配镜方式随访时间李彬等20181348~16<-7.0043.82±1.07不详四区多弧夜戴3~12mo刘明珠等201888平均14.6-3.67±0.6943.65±1.07不详欧几里德夜戴1wk~12mo任立群20181406~15-4.52±2.2443.55±1.10不详四区多弧夜戴3~12mo李发标等20171008~18-1.5~-6.0042.78±1.13拓普康梦戴维夜戴1~12mo张进等20174088~15<-6.0042.20±1.10Pentacam不详夜戴1~12mo李健等20158011~18-1.25~-6.5042.29±1.55Suoer SW -6.00四区七弧反转几何设计夜戴1wk~12mo蒋能等2014748~16-1.00~-6.0042.26±3.32Tms-4角膜地形图梦戴维夜戴1wk~12mo李艳红等20111129~15<-6.0043.55±1.10ORBSCAN ⅡZ美国E&E公司设计夜戴3~12mo

表2 纳入研究的方法学质量评价

纳入研究随机方法盲法分配隐藏结果数据的完整性选择性报告研究结果其他偏倚控制李彬等2018不清楚不清楚不清楚完整不清楚不清楚刘明珠等2018随机不清楚不清楚完整不清楚不清楚任立群2018随机不清楚不清楚完整不清楚不清楚李发标等2017不清楚不清楚不清楚完整不清楚不清楚张进等2017不清楚不清楚不清楚完整不清楚不清楚李健等2015不清楚不清楚不清楚完整不清楚不清楚蒋能等2014不清楚不清楚不清楚完整不清楚不清楚李艳红等2011不清楚不清楚不清楚完整不清楚不清楚

表3 戴镜1wk与戴镜前角膜曲率变化的敏感性分析

纳入文献异质性检验效应合并量I2(%)PMD(95% CI)原始Meta研究890.00010.91(-0.01~1.83)(删除)刘明珠等[7]2018880.0030.99(-0.73~2.71)(删除)李健等[11]2015170.270.58(0.16~0.99)(删除)蒋能等[12]2014940.00011.21(0.10~2.33)

2.3.1.2 配角膜塑形镜后1mo角膜曲率的情况共纳入4个研究[7,9-11]。采用随机效应模型进行Meta分析结果显示,戴镜1mo后与戴镜前比,角膜曲率开始下降,其差异有统计学意义[1mo:MD=0.82,95%CI(0.12~1.53),P=0.02],见图3。采用逐个剔除文献的方法进行敏感性分析,前后Meta分析的结果无显著差异,表明合并结果稳定(表4)。

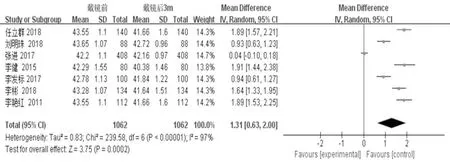

2.3.1.3配戴角膜塑形镜后3mo角膜曲率的情况共纳入7个研究[6-11,13]。采用随机效应模型进行Meta分析结果显示,戴镜3mo后与戴镜前比,角膜曲率有所下降,其差异有统计学意义[3mo:MD=1.31,95%CI(0.63~2.00),P<0.05],见图4。采用逐个剔除文献的方法进行敏感性分析,前后Meta分析结果无统计学意义,表明合并结果稳定(表5)。

图4戴镜3mo与戴镜前角膜曲率变化的Meta分析。

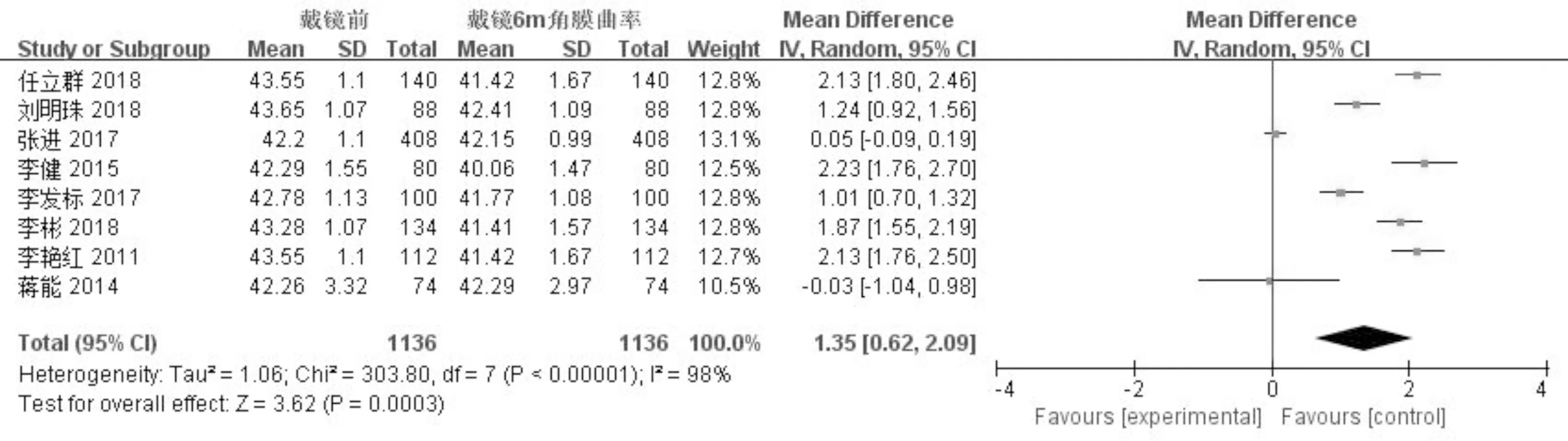

图5戴镜6mo与戴镜前角膜曲率变化的Meta分析。

表4 戴镜1mo与戴镜前角膜曲率变化的敏感性分析

纳入文献异质性检验效应合并量I2(%)PMD(95% CI)原始Meta研究960.000010.82(0.12~1.53)(删除)刘明珠等[7]2018970.000010.82(-0.11~1.74)(删除)张进等[10]2017920.000011.10(0.37~1.84)(删除)李健等[11]2015930.000010.46(-0.07~0.99)(删除)李发标等[9]2017970.000010.94(-0.10~1.97)

表5 戴镜3mo与戴镜前角膜曲率变化的敏感性分析

纳入文献异质性检验效应合并量I2(%)PMD(95% CI)原始Meta研究970.000011.31(0.63~2.00)(删除)任立群[8]2018970.000011.21(0.50~1.93)(删除)刘明珠等[7]2018980.000011.38(0.56~2.19)(删除)张进等[10]2017870.000011.52(1.14~1.91)(删除)李健等[11]2015980.000011.22(0.48~1.95)(删除)李发标等[9]2017980.000011.38(0.57~2.18)(删除)李彬等[6]2018980.000011.26(0.50~2.01)(删除)李艳红等[13]2011970.000011.22(0.49~1.94)

2.3.1.4配角膜塑形镜后6mo角膜曲率的情况共纳入8个研究[6-13]。采用随机效应模型进行Meta分析结果显示,戴镜6mo后与戴镜前比,角膜曲率有所下降,其差异有统计学意义[6mo:MD=1.35,95%CI(0.62~2.09),P0.05](图5)。采用逐个剔除文献的方法进行敏感性分析,前后Meta分析结果无显著差异,表明合并结果稳定(表6)。

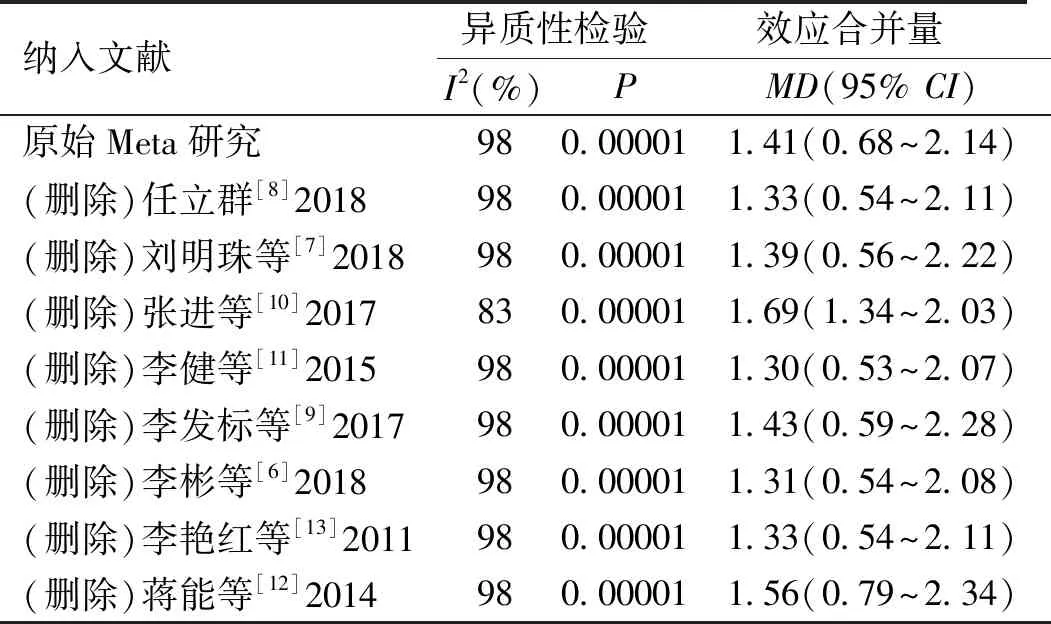

2.3.1.5配角膜塑形镜后12mo角膜曲率的情况共纳入8个研究[6-13]。采用随机效应模型进行Meta分析,结果显示,戴镜12mo后与戴镜前比,角膜曲率有所下降,其差异有统计学意义[12mo:MD=1.41,95%CI(0.68~2.14),P<0.05](图6)。采用逐个剔除文献的方法进行敏感性分析,前后Meta分析结果无显著差异,表明合并结果稳定(表7)。

表6 戴镜6mo与戴镜前角膜曲率变化的敏感性分析

纳入文献异质性检验效应合并量I2(%)PMD(95% CI)原始Meta研究980.000011.35(0.62~2.09)(删除)任立群[8]2018980.000011.24(0.48~2.00)(删除)刘明珠等[7]2018980.000011.37(0.52~2.21)(删除)张进等[10]2017890.000011.60(1.16~2.04)(删除)李健等[11]2015980.000011.23(0.46~2.00)(删除)李发标等[9]2017980.000011.46(0.54~2.26)(删除)李彬等[6]2018980.000011.28(0.48~2.07)(删除)李艳红等[13]2011980.000011.24(0.47~2.01)(删除)蒋能等[12]2014980.000011.51(0.74~2.29)

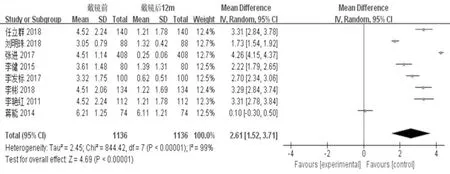

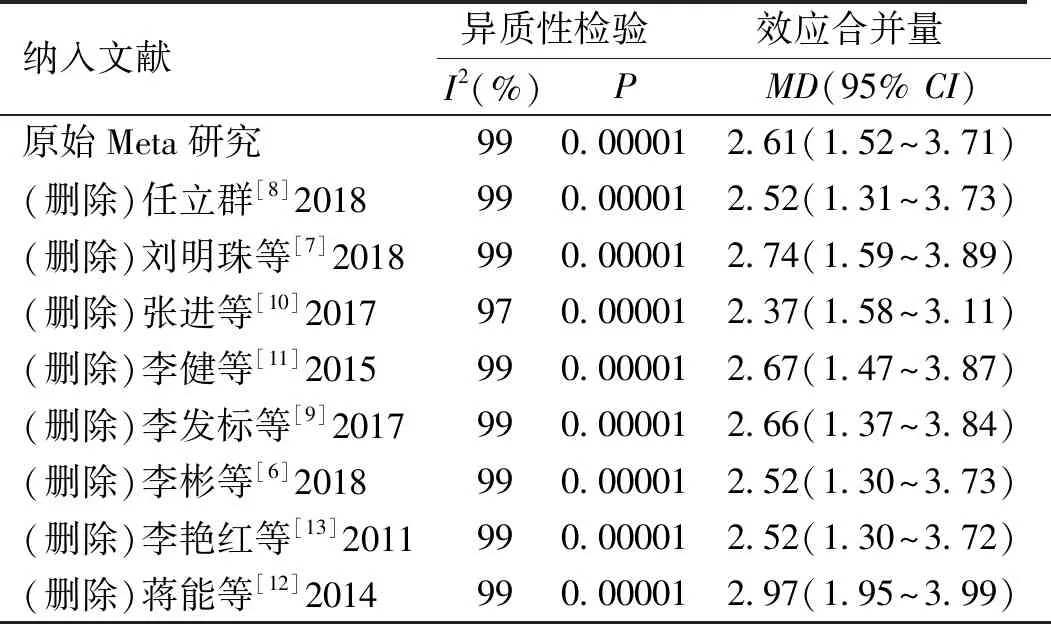

2.3.2屈光度变化情况共纳入8个研究[6-13]。戴镜12mo后与戴镜前比,两组间差异有统计学意义(P<0.01,I2=99%)。表明所纳入研究间有异质性,故选用了随机效应模型进行效应量的合并。结果显示差异有统计学意义[12mo:MD=2.61,95%CI(1.52~3.71),P0.05]。表明戴镜后12mo屈光度增长得到有效控制(图7)。采用逐个剔除文献的方法进行敏感性分析,前后Meta分析结果无显著差异,表明合并结果稳定(表8)。

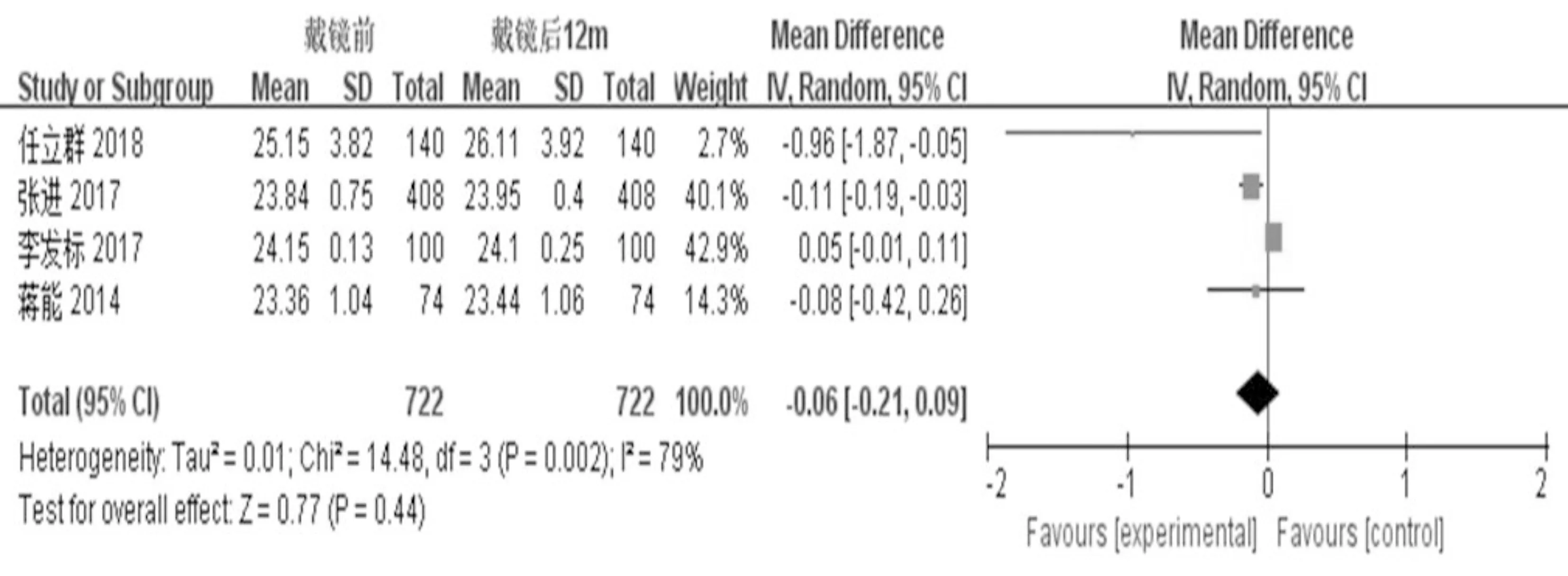

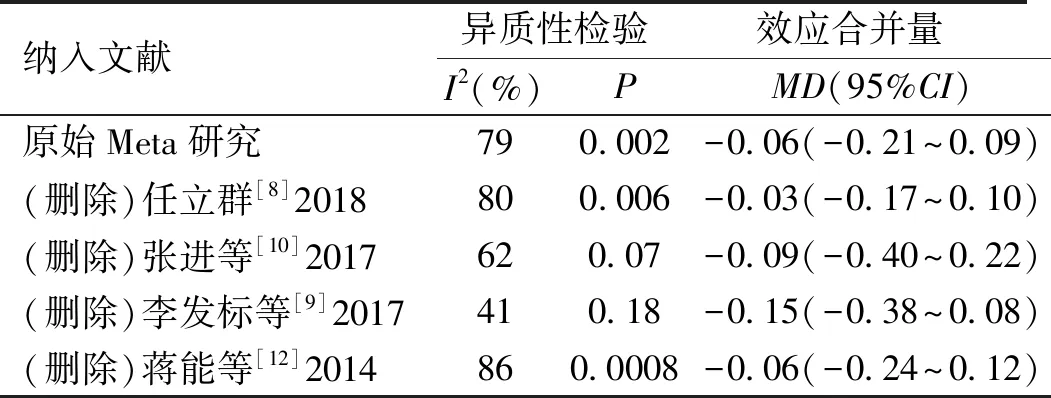

2.3.3眼轴变化情况共纳入4个研究[8-10,12]。戴镜12mo后与戴镜前比两组间差异无统计学意义(P=0.44,I2=79%)。表明所纳入研究间有异质性,故选用了随机效应模型进行效应量的合并。结果显示差异无统计学意义[12mo:MD=-0.06,95%CI(-0.21~0.09),P=0.44]。以上数据说明戴镜12mo后,眼轴增长没有明显变化(图8)。采用逐个剔除文献的方法进行敏感性分析,当剔除李发标等[9]研究时,异质性显著降低(I2=41%,P=0.18),合并结果提示戴镜12mo后眼轴变化无统计学意义[MD=-0.15,95%CI(-0.38~-0.08),P=0.20]。表明李发标等[9]研究是导致配戴角膜塑形镜前后眼轴变化产生异质性的原因,但是Meta 分析的结果没有变化,表明文章整体稳定性较好(表9)。

图6戴镜12mo与戴镜前角膜曲率变化的Meta分析。

图7戴镜12mo后与戴镜前屈光度变化的Meta分析。

图8戴镜12mo后与戴镜前眼轴变化的Meta分析。

表7 戴镜12mo与戴镜前角膜曲率变化的敏感性分析

纳入文献异质性检验效应合并量I2(%)PMD(95% CI)原始Meta研究980.000011.41(0.68~2.14)(删除)任立群[8]2018980.000011.33(0.54~2.11)(删除)刘明珠等[7]2018980.000011.39(0.56~2.22)(删除)张进等[10]2017830.000011.69(1.34~2.03)(删除)李健等[11]2015980.000011.30(0.53~2.07)(删除)李发标等[9]2017980.000011.43(0.59~2.28)(删除)李彬等[6]2018980.000011.31(0.54~2.08)(删除)李艳红等[13]2011980.000011.33(0.54~2.11)(删除)蒋能等[12]2014980.000011.56(0.79~2.34)

表8 戴镜12mo后与戴镜前屈光度变化的敏感性分析。

纳入文献异质性检验效应合并量I2(%)PMD(95% CI)原始Meta研究990.000012.61(1.52~3.71)(删除)任立群[8]2018990.000012.52(1.31~3.73)(删除)刘明珠等[7]2018990.000012.74(1.59~3.89)(删除)张进等[10]2017970.000012.37(1.58~3.11)(删除)李健等[11]2015990.000012.67(1.47~3.87)(删除)李发标等[9]2017990.000012.66(1.37~3.84)(删除)李彬等[6]2018990.000012.52(1.30~3.73)(删除)李艳红等[13]2011990.000012.52(1.30~3.72)(删除)蒋能等[12]2014990.000012.97(1.95~3.99)

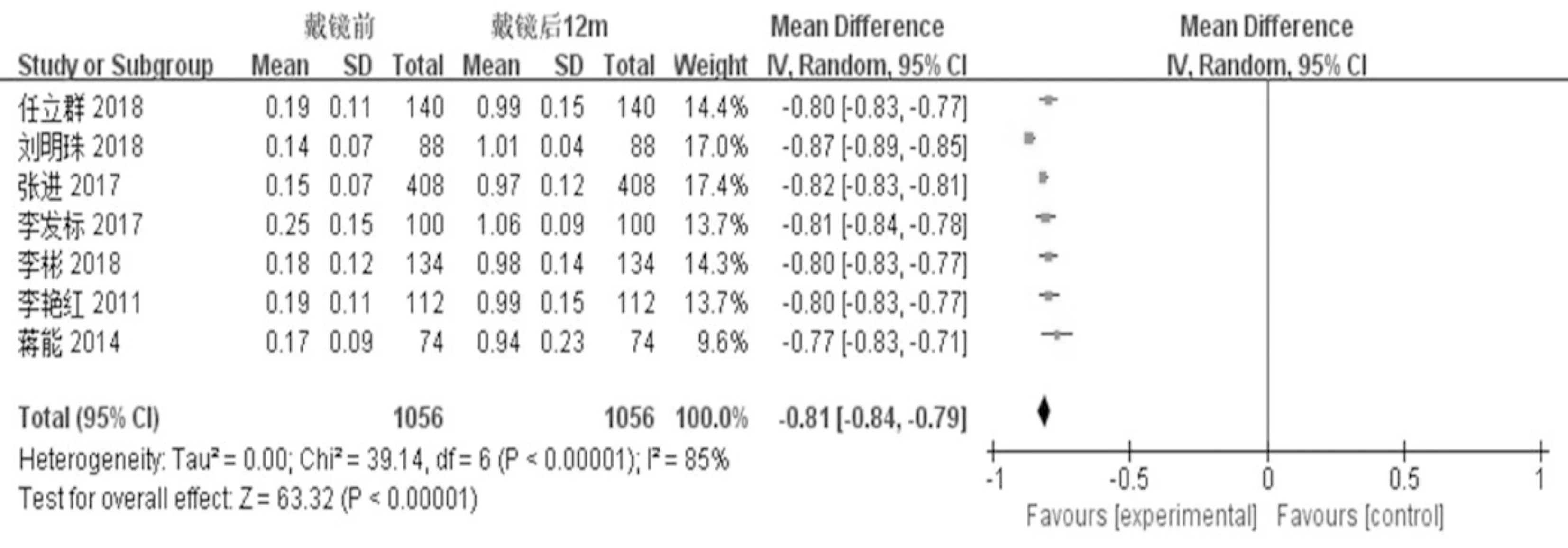

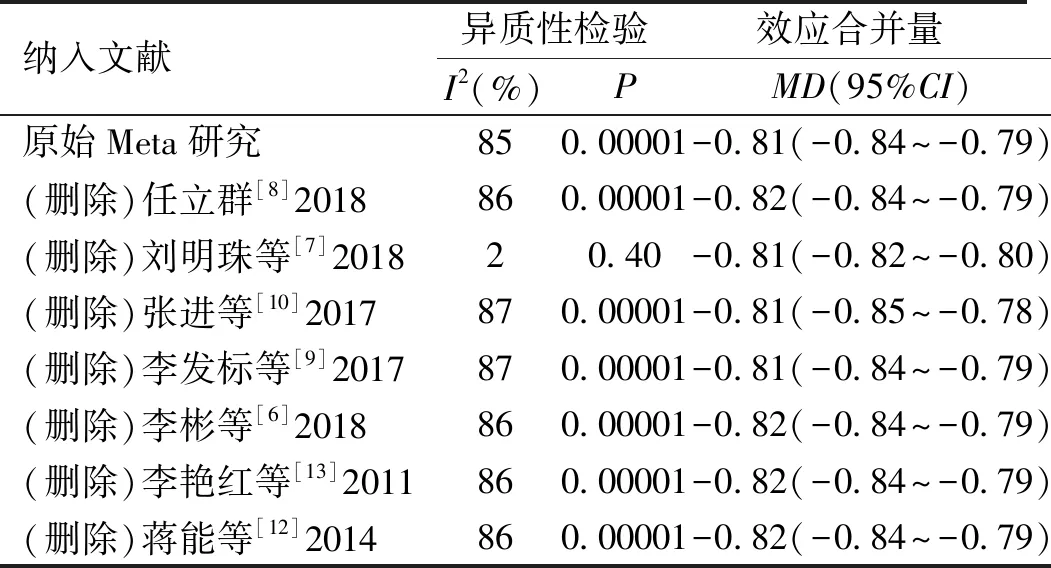

2.3.4 裸眼视力变化情况共纳入7个研究[6-10,12,13]。戴镜12mo后与戴镜前比,两组间差异有统计学意义(P<0.01,I2=85%)。表明所纳入研究间存在异质性,所以我们采用了随机效应模型进行分析。 结果显示差异有统计学意义[12mo:MD=-0.81,95%CI(-0.84~-0.79),P0.05]。表明戴镜后12mo裸眼视力得到了提高(图9)。采用逐个剔除文献的方法进行敏感性分析,当剔除刘明珠等[7]研究时,异质性显著降低(I2=2%,P=0.40),合并结果提示戴镜12mo后眼轴变化有统计学意义[MD=-0.81,95%CI(-0.82~-0.80),P<0.05]。表明刘明珠等[7]研究是导致配戴角膜塑形镜前后裸眼视力变化产生异质性的原因,但是Meta 分析的结果没有变化,表明文章整体稳定性较好(表10)。

图9戴镜12mo与戴镜前裸眼视力变化的Meta分析。

表9 戴镜12mo与戴镜前眼轴变化的敏感性分析

纳入文献异质性检验效应合并量I2(%)PMD(95%CI)原始Meta研究790.002-0.06(-0.21~0.09)(删除)任立群[8]2018800.006-0.03(-0.17~0.10)(删除)张进等[10]2017620.07-0.09(-0.40~0.22)(删除)李发标等[9]2017410.18-0.15(-0.38~0.08)(删除)蒋能等[12]2014860.0008-0.06(-0.24~0.12)

表10 戴镜12mo与戴镜前裸眼视力变化的敏感性分析

纳入文献异质性检验效应合并量I2(%)PMD(95%CI)原始Meta研究850.00001-0.81(-0.84~-0.79)(删除)任立群[8]2018860.00001-0.82(-0.84~-0.79)(删除)刘明珠等[7]201820.40-0.81(-0.82~-0.80)(删除)张进等[10]2017870.00001-0.81(-0.85~-0.78)(删除)李发标等[9]2017870.00001-0.81(-0.84~-0.79)(删除)李彬等[6]2018860.00001-0.82(-0.84~-0.79)(删除)李艳红等[13]2011860.00001-0.82(-0.84~-0.79)(删除)蒋能等[12]2014860.00001-0.82(-0.84~-0.79)

2.4亚组分析由于纳入研究的地区及屈光度范围基本一致,且测量所用仪器型号不同,故无法进行亚组分析。

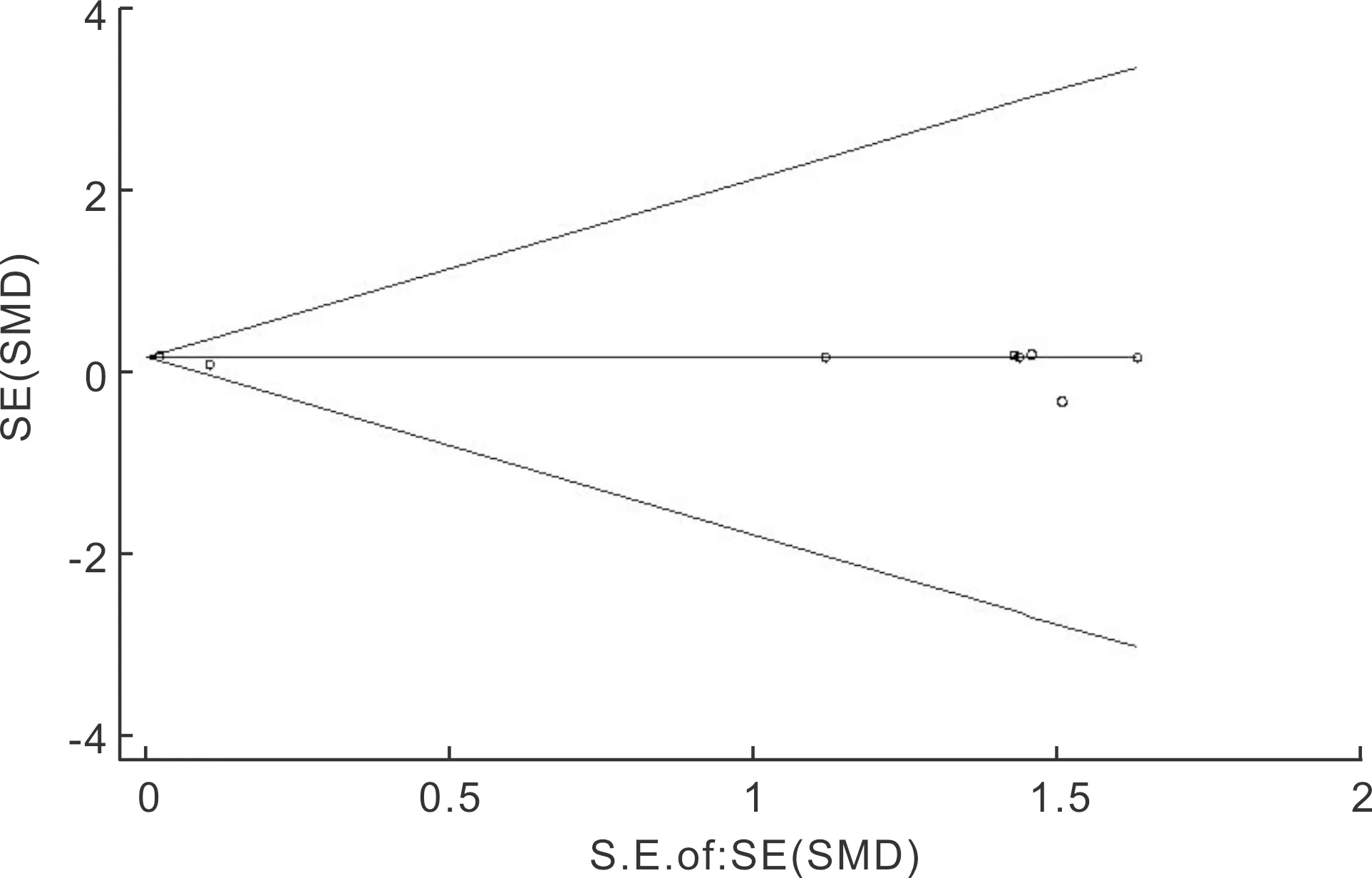

2.5发表偏倚采用Egger检验对戴镜后角膜曲率变化的发表偏倚,提示无明显发表偏倚(t=-0.82,P=0.445),采用Begg检验发现Z=0.00,P=1.000,表明没有发表偏倚(图10)。

3讨论

近视是指在眼睛调节放松状态下,平行光线经眼球屈光系统后聚焦在视网膜之前,随着近视的发展,近视患者眼轴逐渐变长,看远处时变得模糊[14]。伴随着信息化时代的迅猛发展,近视发病率也在逐年增高,尤其在青少年中,总体发病率形势严峻[15-17]。近视的持续进展将会产生一系列的负面影响,包括社会、经济、教育及生活质量等多个方面[18]。目前近视的发病机制仍在探索中[19],由于高度近视造成的视力丧失及其不可逆转的并发症,已成为全世界无法治疗的视力丧失的主要原因之一[20]。针对以上诸多的原因,各种控制近视的方法也接踵而来,包括药物、角膜塑形镜、渐进/双光眼镜、手术和环境因素干预等[21-24]。但药物中的阿托品治疗,会有近距离阅读困难、畏光、眼压升高甚至全身不良反应等风险限制了其在临床的广泛推广及应用[25]。而环境因素干预,如增加户外活动时间,也被证明可降低近视发生率,但一般认为对已经发生近视的儿童,未见控制近视进展的作用[26]。角膜塑形镜采用反向几何设计,应用高透氧性材料制作,通过改变角膜形状进而改变屈光度[27]。现代角膜塑形镜已被描述为阿托品治疗近视的主要有效替代方案。角膜塑形镜夜间配戴,白天即可提供清晰视力的优势,无需光学校正,更有利于日常活动[28-29]。Li等[30]Meta分析显示角膜塑形镜的安全性和可接受性都较好,而且更有利于控制中国青少年的近视。Lipson等[3]研究从各种机制证实了配戴角膜塑形镜是控制近视进展的有效方法之一。同时,角膜塑形镜的应用获得了美国FDA的许可,因此它也得到了广大眼科医生和患者的青睐。2018年国家卫生健康委员会、教育部、财政部三方联合,开展了全国儿童青少年近视调查工作,联合印发了《综合防控儿童青少年近视实施方案》。青少年近视防控也将成为政府绩效考核的指标之一[31]。积极响应国家号召,确保青少年健康成长,探索更加有效的方法控制青少年近视的发展已迫在眉睫。角膜塑形镜是控制青少年近视进展的有效且安全的方法之一,但是长期有效地控制近视也取决于多种因素,包括合适的镜片配戴,严格遵守镜片的使用和护理方案,坚持常规随访等[32]。使用角膜塑形镜控制近视的发展仍然需要大量高质量的循证医学证据来支持。

图10文献发表偏倚Begg图。

本研究的目的是探讨角膜塑形镜配戴不同时长对青少年近视患者的视力、角膜曲率、屈光度及眼轴的影响。Meta分析结果显示:(1)在戴镜1wk后角膜曲率与戴镜前相比,差异无统计学意义,但是在戴镜1、3、6、12mo后角膜曲率与戴镜前相比,出现了有统计学意义的差异,结果表明:配戴角膜塑形镜可以控制近视发展,但需要长期坚持配戴才能达到预期效果。(2)配戴角膜塑形镜后12mo眼轴长度与戴镜前比较,差异无统计学意义,说明角膜塑形镜对控制近视的进一步发展有显著疗效。(3)戴镜1wk后角膜曲率变化的结果存在异质性,结论可能不稳定,尚需要更多可靠的数据提供依据。

本研究的局限性:(1)共纳入8个研究,但纳入研究的质量太低,具体研究方法不清楚加之数量太少,而且缺少国外研究的支持。(2)本研究中部分纳入文献未对不同近视程度分组,无法进行更深入、更有临床意义的亚组分析。(3)此次Meta分析涉及多个中心的研究,不同中心在配镜种类及测量仪器方面不能达到统一标准,因此可能存在实施偏倚。(4)本次研究所纳入的文献,仅记录了观察指标1a的数据,远期疗效有待于进一步研究分析。

综上所述,角膜塑形镜可以降低角膜曲率,此外,配戴角膜塑形镜还可以提高裸眼视力,控制眼轴及屈光度的增长,从各方面来控制青少年近视的发展。我们唯一要做的就是积极配合,长期坚持。当然,上述结论需要我们开展更加高质量的研究来予以验证。