比较视阙下的明清临山卫所空间特征探究

2019-11-11周秀秀张杰

周秀秀 张杰

摘要:目前对海防卫所的研究大多以卫所为统一对象展开论述,缺乏对卫城与所城单独空间的对比分析。本文以浙江临山卫及所辖三山所、沥海所为例,探究卫城和所城的空间形态特征并进行对比分析,以文献史料结合实际调研为依据,从山水格局、平面形态、城池规模、街巷格局等方面进行梳理研究,探索临山卫城及其下4所城空间的同质性与差异性。

关键词:海防卫所;空间形态;临山卫;对比分析

中图分类号:TB491 文献标识码:A

文章编码:1672-7053(2019)07-0116-02

“天下既定,度要害地,系一郡者设所,连郡者设卫。大率五干六百人为卫,干一百二十人为干户所”[1]。明太祖朱元璋建立卫所制度并推行至全国各地,因倭寇频繁侵扰中国沿海,遂在东南沿海单独设置了一系列海防卫所。卫城的层级高于所城,两者在空間形态上是否存在共性和差异?在绍兴府即今杭州湾南岸设立的临山卫及其下辖二所保存有相对完整的明代抗倭设施体系,虽防御城墙及建筑多已不存,但卫所整体格局仍基本保留,且留有卫所专志《临山卫志》,可为研究提供有力的文字依据。本文以临山卫及其所辖三山所、沥海所组团为研究对象,以传统文献、地图及田野调查相结合的方式,研究其山水、空间形态等内容,为探索明代海防卫城与所城空间形态的普遍特征和个性差异提供个案分析。

1 临山卫所的建置沿革

“洪武二十年(1387年),信国公汤和议于余姚、上虞之西北建置卫所巡司,以备日本,遂徙上虞故篙城于东山三里三都,为临山卫……外辖三山、沥海二守御干户所”[a]。临山卫与与外辖的三山所、沥海所形成犄角之势,成为扼守杭州湾南岸宁绍二府北部海口的军事屏障。经过六百多年的时代风雨,卫所的海防功能已经丧失,城墙、官署等防御设施大多消亡。临山卫和沥海所皆发展为镇,但整体格局仍然清晰;三山所由于慈溪市的行政区划调整成为县级城市中心城区的一部分,城内水系、道路多有变化,保留了部分护城河和主要街道。

2 临山卫所的山水格局特征

海防卫所建置之目的在于抵御倭寇,故其城池选址重点考虑军事防御,其中山水形势尤为重要,风水要素在其次。分析三座城池的山水格局可发现杭州湾南岸的防御重心在临山卫城。

临山卫建置在港湾处,“北有临山港,直冲大海,卫东又有泗门港,最为险要[3]”“城东西坐平陆,南坐龟山之冈,北坐凤山之冈[3]”,依山面海而筑,缘岸通海,为御倭要地。卫城自然地理环境十分独特,城池南面山峦起伏,向北拱卫卫城;城池本身南依龟山,北枕凤山,二山相对,又与城中仓山呼应。凤山以北,面向大海,视野广阔。登上凤山,既能观察海上敌情,有效阻止倭寇的攻击,又便于与其他所城、堡寨传递信息。

三山所位于浒山、眉山、乌山之间,三山共同拱卫所城,且城北墙垣依靠虎屿山。登临城外浒山可以远眺海岸,敌军兵临城下也可居虎屿山之高进行反击。沥海所“界分虞会,流合江海”[4],处于曹娥江入钱塘江的水口。四周为平地,无高山可借势。因其处于最西侧,稍远于海,防御重要性不如东面的临山卫与三山所。

3 卫所的空间形态特征

“对一座城池进行规划,要对城墙结构,城池大小,城门设置,城池形状等都要具体考虑”[5]。分析卫城和所城的空间形态主要从三方面展开论述。

3.1 轮廓形态特征

历史文献中的古代地图绘制存在不精确性,而现代谷歌地图所呈现的平面与明初建设时的平面显然存在差别,故通过历史文献地图和谷歌地图两者叠加的方式,得到较为精准的城池平面抽象轮廓形态(表1)。

“明代城池,无论县城、州城或府城,多以方形平面为主”[6]。沿海卫所城池的轮廓形态同样以方形为基础,因受山水地势条件影响,在城墙的局部作变化。

由表1抽象轮廓可见,三座城的平面形态皆为方形演变而来。临山卫平面总体为矩形,南北两面城垣依山而建,因地势高低变化其城垣多折角,使得南北形态呈不规则状;沥海所平面几为正方形;三山所则为方形抹角城,城的东北角抹去直角做成斜墙,使墙的方向与北面虎屿山山脊走势一致,便于军事布防。

3.2 规模尺度

3.2.1 城墙城门的防御尺度特征

明朝城池建设趋于成熟,由于抵御倭寇的重要军事功能,海防卫所的城池建设尤受重视,不同年代多有修筑。根据《临山卫志》“城濠”[7]篇所载内容和现场调研情况整理可得城墙城门设置情况。临山卫城城墙高度远大于两个所城,所城的高度近似,但厚度差异较大;从建筑材料上看,临山卫为石砌,沥海所和三山所皆为夯土,综合可见建设之初对防御重要性的考量:临山卫>三山所>沥海所。

三座城池皆开东西南北四门,而临山卫在嘉靖三十五年堵塞北门,因嘉靖年间倭患严重,临山卫处于杭州湾南岸重要防御地位,卫城北面临海,堵塞北门可以避免敌军直接攻入,加强卫城防御能力。

在城门的相对位置规划方面,三城存在差异性。“城门不相对,道路不直通”是城池建设时考虑军事防御而常用的规划手法。临山卫城南北两面城垣皆依山而建,部分山体处于城内,南北两城门相错且道路不直通,而东西两城门相对且为东西大街相连,由此可见卫城在南北方向上防御的重要性;三山所情况和临山卫相似,南北两城门错开,东西城门相对;沥海所四座城门为十字大街相连贯通。从城门设置的情况也可印证沥海所的防御能力最低。

3.2.2 满足驻军规模的城池面积特征

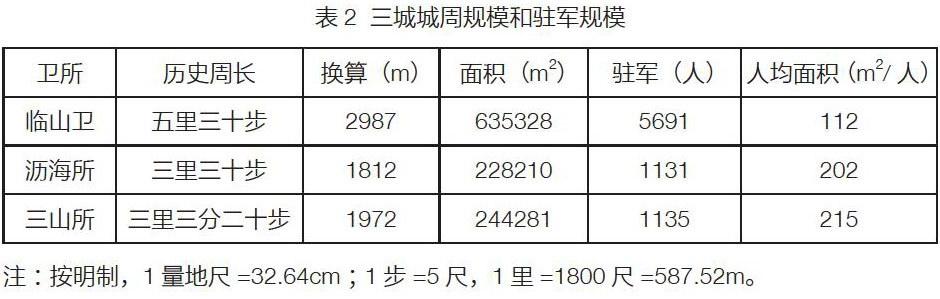

根据嘉靖《临山卫志》、雍正《浙江通志》记载相关内容,整理得到三座城池的城周及护城河规模表格(表2)。

从城池周长面积数据(表2)可得,卫城的规模要远大于所城,沥海所与三山所的城池规模相近,沥海所要略小。驻军规模上,按明制,卫所军士以五干六百名为一卫,一干一百二十人为一所,三城初建时驻军人数即以此配置。卫城的驻军规模是所城的五倍,然其面积仅为所城的三倍,可见卫城与所城这两个不同层级的城池面积规模与驻军规模并不成正比。

3.3 街巷的十字和丁字格局特征

历经六百多年朝代演变及自然风雨,明初为抵御倭寇所建的防御设施大多不存,但街巷格局得以基本保留。临山卫和沥海所的主要街道皆呈十字格局。不同的是,沥海所规模较小,四座城门两两相对,十字大街将整个所城分隔成均匀的四块,而临山卫仅东西大街贯穿全城,南北大街连接南门与北面凤凰山下的校场。三山所的主要街道为丁字街格局,东西大街连通东西二门,从南门与北门进入的主道在东西大街上形成两个丁字路口,路口相差近80m。丁字街使得城池的防御能力加强,沿街视线并非一览无遗,便于我方士兵进行巷战,截击进入城内的敌兵。

4 结论

临山卫城及三山所、沥海所作为明代海防文化遗产重要的组成部分,研究其空间形态可以为后续的保护与发展提供有力依据。透过历史文献和实践调查对临山卫及下辖所城进行空间形态的研究,得出以下结论:

1)临山卫城位于二所城之间,左右两翼共同护卫卫城,便于卫城对所城的日常管理和对敌时的战略布置。

2)临山卫城防御的重要性高于所城。在城池的山水格局、地形选址,护城河、城墙、城门、街道的规划设计方面皆有所体现。

3)临山卫城的城池规模、驻军规模远大于下辖所城,但城池规模并不随驻军规模正比例放大,所城的人均面积反而是临山卫城的两倍。

4)临山卫城与下辖所城的空间形式有许多共同特征,如城门设置、主街道的规划方法等,但在细节方面存在差异,因此在进行保护更新时应提出具有针对性的保护策略,不可将卫城与所城空间混淆设计。

本文系上海市设计学IV类高峰学科开放基金《新型城镇化下城市更新与特色小镇建设研究》(编号:DA18301)。

参考文献

[1](清)张廷玉等.明史(卷九十.乒二)[M].北京:中华书局,1974.

[2](明)耿宗道等.临山卫志(卷一·建置)[M].台湾:成文出版社,1983:10-11.

[3]浙江省地方志编纂委员会.雍正浙江通志标点本倦九十八·海防四)[M].北京:中华书局,2001:2252.

[4](明)耿宗道等.临山卫志(卷一·形胜)[M].台湾:成文出版社,1983 : 16-18.

[5]张驭寰.中国城池史[M].北京:中国友谊出版社,2009:1-3.

[6]王貴祥.明代城池的规模与等级制度探讨[J].建筑史,2009(01):86-104.

[7](明)耿宗道等.临山卫志(卷一·城濠)[M].台湾:成文出版社,1983:12-15.