论清代贵族宴饮习俗

2019-11-11胡丽平

胡丽平

【摘 要】通过对《红楼梦》中前八十回贵族宴饮场景及相关文本细节的研读分析,在把握全局的基础上,運用定性研究与思辨研究两种方法,总结归纳出其文本前八十回中约二十五处宴饮场景及其典型性特点,选取其中有代表性的宴会场景对其所承载的宴饮习俗进行详细的分析与解读,展现《红楼梦》中宴饮习俗所包含的形态特征,并拟通过与《红楼梦》小说创作背景相呼应的同时代清代满族统治者的相关宴饮场景文史资料进行举证对比分析,对于清代上层社会宴饮习俗中一些突出的和规律性特征进行重点阐述,并提出自己的见解,亦说明随着当时时代发展清代贵族宴饮习俗具有满汉交融的流变特征。

【关键词】清代;宴饮习俗;红楼梦

【中图分类号】G43 【文献标识码】A

【文章编号】2095-3089(2019)22-0006-02

Abstract:This article presents a dissection of noble feast scenes and related details in the first eighty chapters of A Dream of Red Mansions. While grasping all the feast scenes, it selects some representative examples to interpret the table manners contained in A Dream of Red Mansions and reveal the forms and features of these table manners. Also through an empirical, comparative analysis of historical literature on some feast scenes of the Manchu rulers of the Qing Dynasty under which background A Dream of Red Mansions was created, it expounds on the prominent and regular features of table manners observed by the upper class of the Qing Dynasty, and then brings up personal opinions of these features. The conclusion is that there was a dynamic Manchu-Han blend in table manners of noble feasts in the Qing Dynasty with the development of the times.

Keywords:Qing Dynasty;the banquet customs;A Dream of Red Mansions

《红楼梦》流传下来年代已久,版本众多,其中有考证前八十回乃曹雪芹原笔原旨,其描写最贴近当时曹雪芹贵族生活所历,本文以戚序本为底本再版、大众文艺出版社出版的《红楼梦》一书前八十回为参考文本,对其中所涉及的近二十四个宴饮场景进行研读,对重点场景进行详细分析。

贵族即权贵的家族,多指皇帝内外亲族或中央或地方的大豪族,经过世代传袭有稳固的根基及形成一定的人脉圈,本文所涉及《红楼梦》宴饮习俗中贵族主要即贾、史、王、薛四大家族。宴饮即设宴聚饮,有规模的“食”与“饮”,指具有发起性的人数较多且较为正式如家庭宴饮或重大事件节庆宴饮等,其形式贴近于现在的酒席,其宴饮过程主要包括入席、席中及离席一整个大聚会的饮乐就餐过程,其宴饮过程中亦包括一些诸如吟诗、作赋、听曲、行令、游赏等文化娱乐活动。故本文以《红楼梦》中宴饮场景为研究文本的目的在于对清朝贵族阶级的日常大型宴饮整个过程习惯的一个借位研究,并阐述其蕴含的某些文化流变特征。

一、《红楼梦》宴饮习俗论述

《红楼梦》中宴饮描写有详略之分,规模有大小之别,角度各异因个人性格偏重不同,其表达作用与效果亦不尽相同。宴饮虽非作者主要表达对象,但其起到不可忽视的推动小说情节发展、制造矛盾冲突、刻画人物性格、烘托人物形象、传达时代特征、表达作者思想意图等作用,亦是文化与情节的重要载体。通过研究《红楼梦》中宴饮习俗对于了解该时代背景下该阶级人们的宴饮习俗与生活状态具有积极的作用与意义。

1.《红楼梦》宴饮习俗总结论述。

通过对《红楼梦》前八十回文本的研读,归纳总结出其宴饮场景约有二十五处,可看出,以贾府为代表的贵族阶级宴饮习俗繁复而精致,内容丰富多彩,形式多样,其群体性的社会性活动表现出一定的规律性,亦体现其贵族属性。有些宴饮描述不过寥寥几笔,或简单交代其流程安排,或几句场面铺述,或人物所视所感,于细微之处亦具体形象的为我们展现其典型性的宴饮习俗表象特征。

贾府等贵族极热衷于宴饮及宴饮活动,其礼节极为周到,文化活动亦极为丰富。表现在其设宴时间上一年四季基本月月皆有宴,如文本第六十二回写到:“探春笑道:‘倒有些意思。一年十二个月,月月有几个生日。人多了,就这样巧。也有三个一日的,两个一日的…”即使是不同人同一月设宴或同一日不同人设宴也不凑合,办的精致有秩序。

从设宴地点上看形式多样,受人物、事由及活动需要而与环境氛围相匹配。文中多处有表现不同宴会不同场景的选择、同一类型宴会不同场景的变换及同一场宴会不同场景的转移。如第十八回元妃元宵夜省亲一回中,宴饮场景通过游赏大观园、众姐妹作诗与听戏等宴饮活动来切换,第四十至四十一回史太君两宴大观园的描写中,同一天就分别在秋爽斋晓翠堂与缀锦阁两地设宴,第七十五至七十六回中秋节夜宴中因贾母说“赏月在山上最好”便选择在荣国府凸碧山庄花厅上“铺设”。

从设宴缘由上看,主要是生日宴、节庆宴、日常家宴等,不同种类型的宴饮其规模档次参与人数皆不同,即是同一种类型宴饮,因人物身份地位、年龄性别等不同亦有所差异,其宴饮表达形式也各不相同。如文本中对第十一回贾敬寿辰、第二十二回的薛宝钗生日及第十一回贾母八旬大庆的宴饮场景描写极具人物个体性。三人的生日宴饮场景我们可以看出地位身份、年龄辈分等与宴饮规模、贺寿礼节是相关的。如第三十一回写到端阳佳节时,虽寥寥几言,“蒲艾簪门,虎符系臂”,即生动的表现了门上插蒲艾,手臂系虎符,喝雄黄酒的节日宴饮特色。

从参与人物上看,作者主要表现的是以女性为主体的宴饮。这里或许不只是作者的偏好问题,同时也表现当时男女不同席的宴饮习俗观念。如第四十五回写赖尚荣升迁设宴规模安排中赖大家的这样说道:“…连摆三日酒。头一日在外面破园子里摆几席酒,一台戏,请老太太,太太们,奶奶姑娘们去散一日闷;外头大厅上一台戏,几席酒,请老爷们爷们增增光。第二日再请亲友。第三日再把我们两府里的伴儿请一请。”,这段关于宴饮安排的文字中描写到女性在“园子里”,男性在“外头大厅上”,说明在正式宴会中男女是不同席的。在文本第七十一回賈母八旬大庆中关于宴饮安排上也有写到“宁国府中单请官客,荣国府中单请堂客”,古时官客即男宾,堂客即女宾,亦说明在正式宴会上男女不同席。古时记录饮食与宴饮制度、家庭伦理规范的《礼记·内则》:“七年男女不同席,不共食。”即是说男女到了七岁便不宜一起在坐席上吃饭。

从宴饮活动上来看,贵族阶级的主要席间活动有:听戏、赋诗、游赏、猜灯谜、击鼓传花及唱曲儿、划拳、射覆、占花名儿、牙牌、讲笑话等行酒令活动。其宴饮活动丰富多彩,适于不同阶级与不同年龄层,雅俗共赏,富有情趣与生活气息,与宴饮气氛相协调,在宴饮中体现了人们的精神意识形态。

2.代表性宴饮场景细节论述。

本文将选取有代表性的几处宴饮场景进行论述,对其宴饮习俗进行具体细节化分析。

(1)林黛玉进贾府。

文本第三回中林黛玉进贾府这一情节通过林黛玉的视角为我们展现了“钟鸣鼎食之家,诗书簪缨之族”的贾府实际布局与性格各异的人物形象,其中的宴饮描写更能让我们品读出这一个大家族华贵奢侈、等级森严、礼仪繁复的生活状态。

第三回林黛玉进贾府这一宴饮情节属于家庭小宴类型,主要是贾母及姊妹众人为迎接林黛玉到来而举办的家宴,因此并不是特别正式,林黛玉为内宾,“内宾”即古代称姑姊妹关系等,如《仪礼·有司》:“主人洗献内宾于房中。”即取此义。但又为客,故应以宾客之礼相待。清代尚左,以长为尊,故此排座序。一般贵族家庭家宴中非游乐性质的宴会,是更要体现仪容与涵养的,故上下人等严格有序,不能随便说话错序。

但文本第五十三回荣国府元宵开夜宴中有写到贾母塌下命薛宝琴、史湘云、林黛玉、贾宝玉坐一席,且“只算他四人跟着贾母坐”,下边则坐着其他众人,说明在正式的宴饮上其座次可随长辈的喜好灵活调动,恰也符合元宵节团团圆圆共叙天伦之意。而在第六十二回众人为贾宝玉、薛宝琴、平儿与邢岫烟庆生时,四人互相推让,终薛宝琴与邢岫烟在上平儿做东边贾宝玉坐西边,其他众人又依序按关系喜好结席而坐。说明没有长辈在场的情况下,平辈之间或关系交好的可以自相选择座位的,其座次没有严格要求。更加说明宴饮习俗中位次因环境、人物、场所等的改变需要而灵活调整的特点。

(2)元妃元宵夜省亲。

第十八回元妃元宵夜省亲情节是文中浓墨重彩的一笔,其宴饮描写虽寥寥几笔,我们却可以窥见其宴饮习俗中君权至上等级森严的宴饮习俗特点。

元妃省亲为重大事件,其宴饮地点设置于大观园正殿,元宵夜省亲体现了当代君主重视孝道与亲缘关系。在清代君臣关系高于家孝高于个人,君权至上同时也是社会稳定的基础。贾母虽为德高望重的长辈,也应“在下相陪”。古时特别在正式宴饮场合,男女不同席,省亲时由女性家眷与女官陪同。

(3)芦雪亭野宴。

第四十九回芦雪亭野宴正值冬季,其宴饮习俗极具季节性特征,同时也体现饮食上的民族性特色。

野宴地点芦雪亭原是众人拟定午饭后作诗之处,史湘云与贾宝玉为吃鹿肉野宴发起者,并邀薛宝琴、平儿、王熙凤等同吃。使用工具有铁炉、铁叉、铁丝等。吃时喝酒方能尽兴,酒即可暖身又能带动气氛。其吃鹿肉的吃法是延自满族统治者,满族自入主中原其还保留了原有自然社会环境形成的饮食习俗,如吃鹿肉、野兔牛羊等,吃法也较为简单粗犷,如文中的用铁炉现烧着吃。有记载清代康熙帝等统治者极喜爱狩鹿,并将其所狩之物自食、祭祀或赏与大臣,而上层贵族阶级亦有饮食习俗上向统治者靠拢之意。其在贾母处食中饭时有写到第一道菜是牛肉蒸羊羔,贾母说道“这是我们有年纪人的菜,没见天日的东西。”该道菜极具有鲜明的北方民族特色,在普遍的汉人居住地餐桌上是少见的,而该道菜亦具有典型的上层阶级特征,有年纪有身份的人才接触的到。亦说明像贾府这般的贵族宴饮上有鲜明的满族饮食特色。

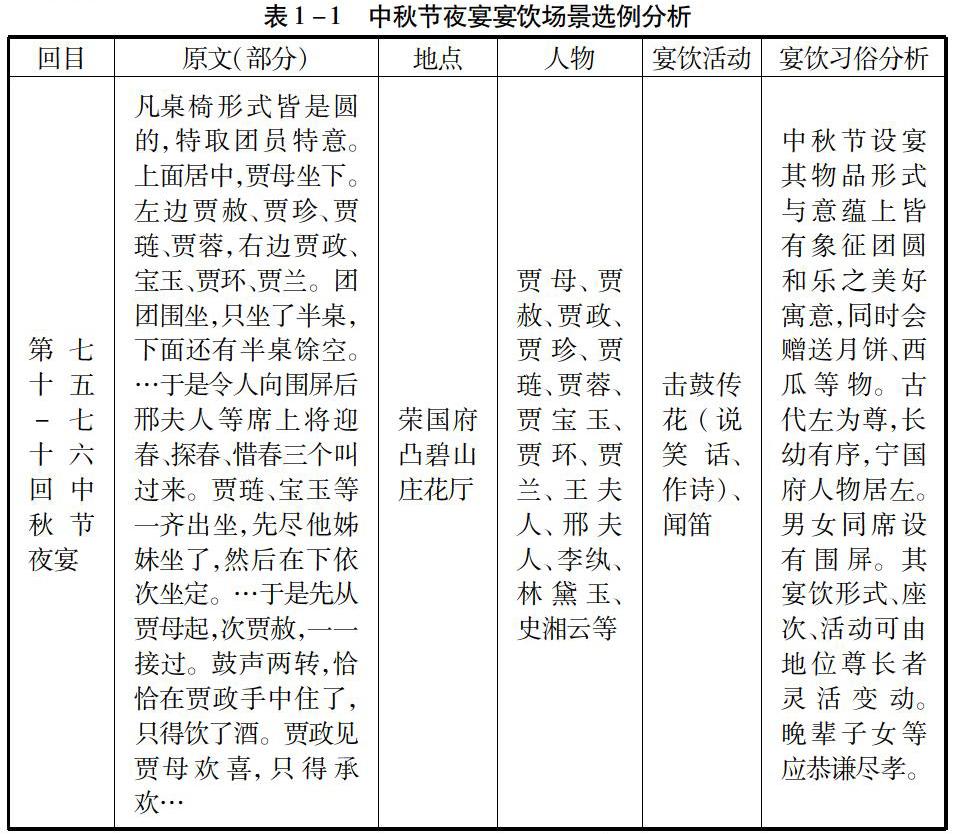

(4)中秋节夜宴。

《红楼梦》前八十回文本中共有两次涉及中秋宴饮的场景,第一次描写是第一回中甄士隐、贾雨村对月谈饮,而后人物对月吟诗寄托感怀谈笑畅饮。另一回较为具体形象的描写便是文本第七十五至七十六回中,如下表所示。

此为中秋节日夜宴,具有典型的节日特色,同时也是《红楼梦》宴饮场景描写贾府宴饮中为数不多的有男性在场的团圆宴饮。自古人们有在中秋寄托团圆欢聚的美好寓意,亦较能体现世情人文气息。其物品形式上如圆桌、圆椅、月饼等取团圆之一,会互赠物品以示亲亲和睦,家人围聚宴饮赏月。或许是寄托情思、以屋及乌的一种积极的自我心理暗示,久了便觉得是真的了,同时也体现了人们内心最真挚的感情。由于是中秋家宴,形式上的灵活调度性更大些,以体现亲和之感,符合中秋节日氛围。地位尊长者为主,长幼有序,尊卑有别。但是在宴饮娱乐活动时体现酒令如山的以行令为主要目地的个体自觉性规则。同时有“十番”笛乐之音的雅致活动配合此景,越发意蕴深长,袅袅于心。此时亦最能体现家孝的优良传统美德,晚辈应照顾、体己长辈,如文中向来不苟言笑的贾政讲笑话以使贾母开心,贾宝玉作诗与贾政,均是孝道的美好体现。同时亦说明了宴饮性质决定了宴饮习俗的外在形式表现,决定了人物活动与意趣的行为走向。

二、《红楼梦》中宴饮习俗的形态特征

1.美学特征。

《红楼梦》中所描写的宴饮习俗是具有形式之美与意境之美的。

贾府的贵族阶级性质决定其行为走向与意识形态表象,按当时人们普遍的礼法观念,人是有尊卑贵贱等级之别的,但其在贾府这样一个共同的生活环境中,人物皆表现出形式之美来。从宏观上来讲,其宴饮规模宏大,档次高贵,布局讲究,无论是省亲、中秋、元宵这类大型的庆贺、节日之宴还是迎接内宾、生日、游赏等小型家宴,其宴饮品类丰富,饮食与习俗上可体现汉族与满族饮食文化特征;其参与人数众多,表现和睦融洽的人文氛围。从细节上看,其宴饮场所有大小正偏之分,却总也是与宴饮规模形式相适宜。其所表现品物华美,如第四十回史太君两宴大观园中单是筷子便有“乌木三镶银”与“四楞象牙镶金”的,第四十一回“品茶栊翠庵”中其酒杯就有竹根套杯与黄杨根子十个大小不一,“雕镂奇绝,一色山水树木人物,并有草字以及图印”。从这些宴饮及日常品物不经意的细节描述可以看出其规模档次形式之美。

各类形式美的背后是其贵族属性的外在体现,同时更表达出一种意境之美。其意境之美表现在各种丰富多彩的宴飲文化活动与孝道礼教之中。从宴饮的人物中,纵向上看有贾母、王夫人、贾宝玉等三代同堂,横向上看相同年龄中有贾宝玉、林黛玉、鸳鸯、芳官、蒋玉菡、云儿等不同阶级人物,贾母寿宴中还有皇帝、王公、王妃、太君等,众生百态,宴饮表现出一种包纳性,在众人体验佳肴温酒入肚之时,享和谐钟乐之乐间,亦氤氲着一种不可言说世情意味。作为一个“诗礼簪缨之族”,其宴饮活动亦是文雅可赏的。最大众化的宴饮活动便是听戏,几乎场场宴饮都设戏文,而作者多次借贾宝玉、薛宝钗、贾母等人物之言论提及所听之戏的词藻音律、内容典故及意蕴,或有展示人物性格、烘托气氛或有谶语预示之意,有让我们感受其中排演的不仅仅是一出戏,既是一次次听觉与视觉的享受,亦有见微知著,终至于尽的造化之感。除了听戏,还有吟诗作赋、赏花赏景、猜谜行令等文雅丰富的宴饮活动,我们亦可以从中感受到人物举止上良好的教养和思想上丰茂的才情。同时其界限森严的等级制度亦体现出一种有条不紊的秩序之美感,基本场场宴饮习俗耗费大量人力物力精力,有时宴饮已经不只是一种满足身体的饮食需要了,而是精神上的一种供给。通过宴饮众人欢聚寄托情思以享天伦之乐,晚辈间亲睦有序,也可借此行孝,其意蕴美好。

2.礼俗特征。

《红楼梦》的礼俗特征体现了一种儒学思想,有“修身、齐家、治国、平天下”的思想意识形态。其礼俗特征主要体现在如下三个方面。

(1)等级分明的阶级制度。

《红楼梦》前八十回中给我们所展现的是一个贵族世家的日常生活,第七回焦大怒骂宁国府中写道“你祖宗九死一生挣下这家业”。这样一个庞大的贵族家庭,维系其背后的秩序井然是必定要等级分明尊卑有序的。其关系网络复杂,按当时的社会状态,君权是高于家孝高于个人的,这也符合当时人们尊崇儒家思想的社会观念,分明的等级秩序与思想上根深蒂固的认同感是维护社会稳定民心所向的表面现象的有效手段。源于贾府本身的这样一个上层阶级贵族属性,以及当时社会的普遍认同,故其家族自带一种秩序森严庄重肃穆的等级制度及该种庄严的生活氛围。所以不难理解当时如第三回林黛玉进贾府中在场阶级不同人数众多礼仪繁杂的一个家庭小宴“却连一声咳嗽不闻”的庄严有序景象,每次的宴饮中不胜其繁的安排座次。贾府宴饮习俗中所体现的等级分明尊卑有序不只是在行事作风上维系秩序,已经成为了当时人们的一种生活习惯,成为一种社会的普遍礼法与道德枷锁。

(2)尊礼重孝的传统观念。

如上文所讲任何一种法律条文社会制度的发起制定是需要一代代人民从思想观念上去洗礼接纳认同的。群体性的社会生活使个体拥有归属感,而所谓的传统观念能使个体的归属感更加强烈,这种思想观念自带一种思想上的认同、道德上的法规、精神上的信仰的自觉属性,其好坏只能从历史来看待,却也是一种“合理”存在的阶段性进程。宴饮便是一种群体性的社会活动,《红楼梦》中宴饮习俗体现了尊礼重孝的传统观念。如在宴饮的安排上,有贾母或地位较高的在场时,其居首位,有长辈在场时,要照顾长辈。主人丫头、夫妻、公婆等关系在正式场合是不能同席的,但其秩序一般也可由地位较高的灵活调动。座次上古人以左为尊,居首位近为尊,长幼依次排序围坐。其宴饮人物活动也是极体现孝道的。如第七十五回中秋节夜宴中古板正经的贾政给贾母讲笑话,第二十二回猜灯谜之时贾政故意猜错并授意宝玉告于贾母,及众人宴饮行令时照顾长辈言语恭敬,开玩笑烘托气氛等皆体现其重视孝道的礼仪文化。

(3)个人修养的角色意识。

宴饮是一种群体性的社会活动,使个体容纳入群体中,同化个体独特性,使个体趋向于群体并按群体规矩行事。体现了儒家“克己复礼”的传统思想观念。上文中等级分明的阶级制度与尊礼重孝的传统观念便是由个体的角色意识进行实现的。对于繁复的宴饮礼节与有条不紊的秩序维持是每个个体在起作用。如第三回林黛玉进贾府一节饭后是要先用茶漱口、洗手,再是喝的茶。林家一向教养要饭后过片时喝茶方能不伤脾胃,林黛玉虽见其与家中规矩不同,“也只得随和着些”。如在宴饮中众人皆坐其位行其事,不慌不乱。宴饮本是一个人流复杂喧闹之所,但在贾府中体现出宴饮的秩序、和谐、雅致的美态,不可忽视的是个体的自我修养在群体中所起到的重要作用。

3.时代特征。

《红楼梦》作者曹雪芹的生活时代横跨康雍乾三朝,前八十回有关宴饮场景的文本中大部分还在其衰败之前,且其个人经历中富奢生活主要在康熙朝时期,后于雍正初年没落,故本文宴饮场景涉及的主要朝代在康熙朝末期。习俗是在一定的自然条件与社会条件长期促成下有一定流行范围、流行时间、流行区域的集体性行为意识,其短时间内是不会马上改变的,若以康熙朝为圆心,在统治阶级稳定的情况下,至少以其前后一朝代为半径的圆形为习俗的影响辐射区域,即习俗的流行区域,故其宴饮习俗具有一定的同阶层与前后时代的普适性。曹雪芹所著《红楼梦》中贵族家庭生活只是康熙朝贵族阶级的一个时代缩影,故其在一定程度上能体现曹雪芹生前所在清代贵族阶级的宴饮习俗,其卒后的朝代或许会有所映射,或许只是影响坐标中时代向前推进的横轴上滞留习俗的些许特征。故《红楼梦》前八十回中宴饮习俗严格意义上是可以映射康熙朝时期贵族宴饮习俗的,一定程度上是可以映射乾隆及其前时代清朝贵族的宴饮习俗的,大范围上来讲是可以映射清朝贵族宴饮习俗的。因此《红楼梦》中宴饮习俗是具有典型的时代特征的。