速度250 km/h中国标准动车组常用制动减速度曲线设计

2019-11-11钱卿

钱 卿

(中国铁路广州局集团有限公司, 广州 510030)

传统直通式空气制动通过贯穿全列的列车管空气压力变化实现制动施加/缓解。列车管内压力由头车司机制动手柄(早期机械式)或制动控制装置调节,动作时从车头到车尾存在制动压力波(速度约100 m/s),各车响应存在时间差,列车冲动大,制动减速度控制精度差[1]。当前我国动车组主要采用直通电空制动系统,每节车厢下安装制动控制装置,通过列车网络传输制动指令,具有操作灵活、响应快,同步性好,以及与牵引、网络和ATP等系统高密配合等特点[2],同时制动效率和安全性能高,减速度精准控制实现成为可能。

车辆按照运营速度等级习惯划分为城轨/地铁(<100 km/h)、市域(100~160 km/h)、城际(120~200 km/h)、动车组(≥250 km/h)4个等级。城轨/地铁运营在人口密集区域,站间距近、车辆追踪间隔短,快速启停,启动加速度和停车减速度要求都大。城轨/地铁车辆编组中动车数量多,仅电制动(简称:电制)即可满足停车需求,且电制特性响应速度快,摩擦制动与电制动复合控制相对简单,故对减速度曲线设计要求不高[3]。市域车、城际车和动车组运营线路站间距远,车辆追踪间隔长,制动减速度相对城轨/地铁偏小,但运营速度高,跨地域环境多样、轮轨黏着状况复杂,车辆编组动车少,需详细设计控制减速度曲线,才能达到制动系统性能最优发挥[4]。

以速度250 km/h中国标准动车组(以下简称:CR300动车组)常用制动减速度曲线设计为例,主要从轮轨黏着、电制力利用、冲动限制3个方面介绍减速度曲线设计方法,并基于CR300动车组边界条件,校核最大常用制动不同速度区间的平均减速度、不同初速度35‰坡道上的制动距离,以保证满足标准和ATP接口需求。

1 轮轨黏着

1.1 变减速度设计

轮轨黏着是复杂的研究课题,控制减速度曲线设计时要综合车辆线路特点、气候环境,参考标准要求,对比分析车辆运营数据设定,但随着列车速度增加轮轨黏着特性降低是业内共识。

城轨/地铁车辆控制减速度相对动车组偏大,但常在地下线路运营,轮轨黏着特性好,且运营速度低、动拖比大,常采用恒减速度控制方式。高速动车组控制减速度曲线为充分利用高速段黏着,采用高速段小减速度,低速段大减速度的变减速度控制方式,规避高速段滑行风险,保证在安全距离内停车。

1.2 湿轨黏着

CR300动车组运营范围广,跨区域环境多样,尤其雨天或冬季结霜季节,轮轨黏着工况差,为减少滑行次数保证制动距离,降低车辆轮对擦伤风险,常用制动控制减速度曲线设计时,要综合湿轨黏着条件。减速度曲线尽量贴合充分利用,但不受限于不超过湿轨黏着限制。

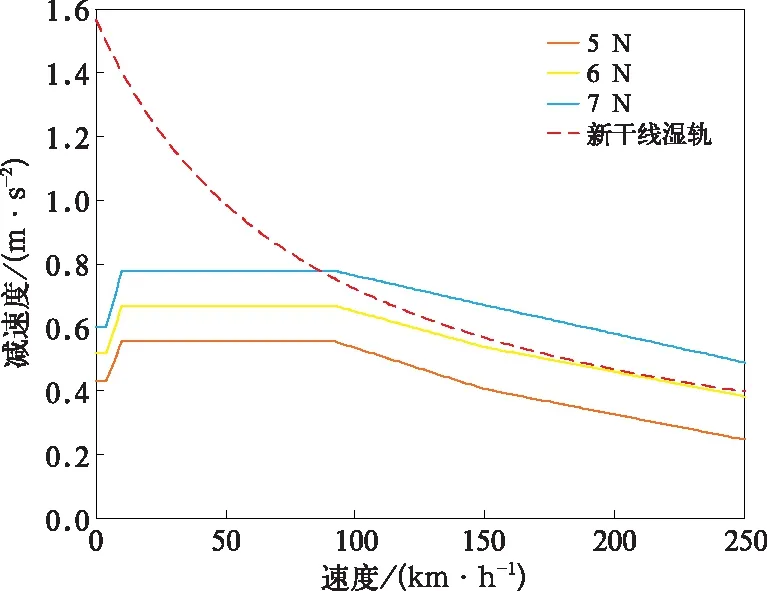

业内减速度曲线设计主要参照TSI标准和日本新干线湿轨黏着参数。日本环境潮湿多雨水,轮轨黏着特性较差,基于运营数据统计得出的新干线湿轨黏着数据对轮轨黏着限制更为严格,与CR300动车组运营环境多样需求相符。

图1 TSI标准和新干线湿轨黏着曲线

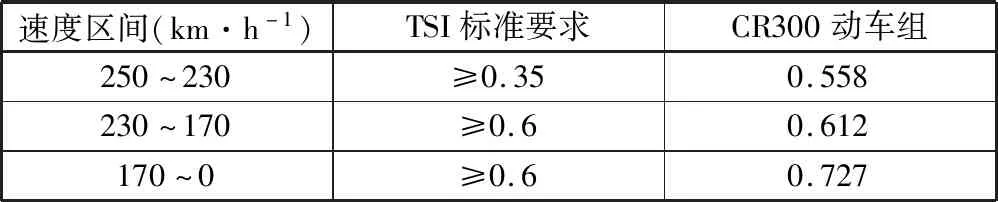

1.3 最大常用制动平均减速度

TSI标准中明确规定,最大常用制动在不同速度区间内的平均减速度要求如表1所示。

表1 TSI标准对最大常用制动平均减速度要求

1.4 常用制动5~7级减速度曲线趋势

基于变减速度要求、结合新干线湿轨黏着曲线及TSI标准对最大常用制动平均减速度要求,绘制动车组最大常用制动7级,及邻近的5级、6级控制减速度曲线的趋势如图2所示。

图2 新干线湿轨黏着及常用制动5~7级减速度曲线趋势图

2 电制力利用

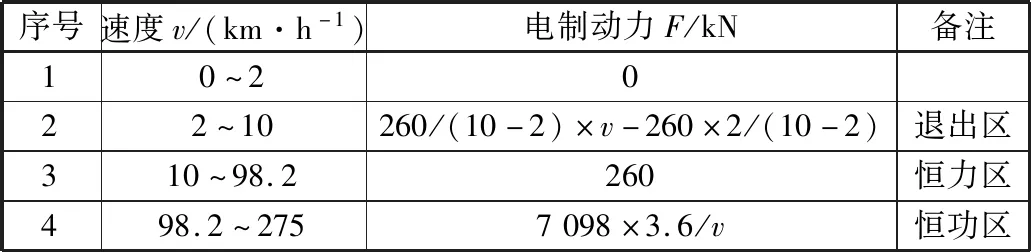

电制特性曲线按电制能力的发挥分为恒功区、恒力区和电制退出区,CR300动车组电制特性曲线如表2所示。控制减速度曲线设计要充分利用电制动力。

表2 CR300动车组电制特性曲线

2.1 电制恒功区切合

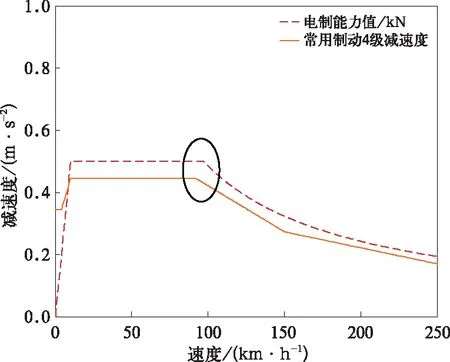

电制恒功区随列车速度增加,电制能力随速度按弧线下降。参照350 km/h中国标准动车组制动系统控制减速度曲线设计,常用制动4级及以下仅使用电制力。常用制动4级减速度曲线高速段,采用二折线使控制减速度与电制特性曲线切合,充分利用高速段恒功区电制能力,减少基础制动磨耗。

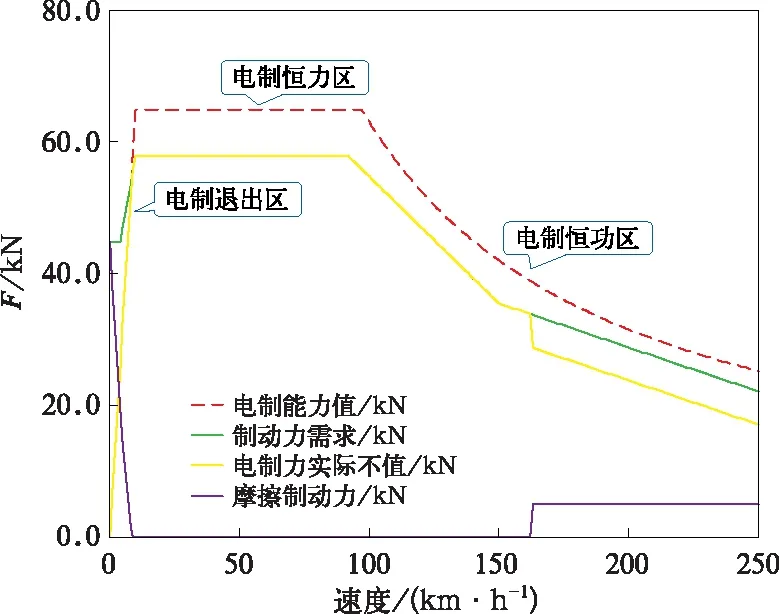

在电制恒功区进行控制减速度曲线切合时,不能过分追求对电制特性的充分利用,要考虑超载时制动力需求变大,电制力稍不能满足制动力需求时,将按照最小摩擦制动力(出闸力)进行摩擦制动请求。如图3所示,在速度区间160~250 km/h速度区间,补充施加最小的摩擦制动请求,电制力不能充分发挥。

图3 电制恒功区切合过量制动力分配效果示意图

2.2 电制特性转换点

低速电制恒力区电制力恒定,可以提高控制减速度,充分利用低速轮轨黏着好的特性。电制特性恒功区与恒力区的转换点,相对制动系统控制减速度曲线变减速度的切换点要向低速稍作偏移,避免制动力需求与电制特性曲线转换点重合。

图4 电制特性转换与减速度切换点

为降低停车冲动,在停车前控制减速度就会逐步降低,该功能与电制退出区域重合,因此减速度曲线低速退出时要平缓,以达到电制与摩擦制动的平稳切换。

2.3 常用制动1~4级减速度曲线趋势

综合控制减速度曲线与电制特性,拟合常用制动1~4级减速度曲线趋势与电制特性关系相对趋势如图5所示。

图5 电制特性及常用制动1~4级减速度曲线趋势图

3 冲动限制

为保证司乘的舒适度,在制动系统控制减速度曲线设计时,常用制动需满足冲动限制标准要求0.72 m/s3,需要在制动控制减速度曲线设计的高速制动初施加和制动停车瞬间考虑。

3.1 启动停车

启动停车时常用制动各级控制减速度设计,应兼顾冲动限制及司机操作的舒适度,常用制动各级位控制减速度差尽量一致,因此动车组各级位控制减速度曲线尽量平行,且平行间隔基本相等,最终作用的效果是常用制动各级位在相同初速度下的制动距离差值基本一致。

3.2 低速停车

停车控制减速度的设计,首先确定最大常用制动7级和1级的停车减速度,然后各级位进行均分。常用制动7级减速度的设定标准是小于0.75 m/s2,满足停车冲动限制要求;常用制动1级减速度的设定标准为大于基础制动的出闸压力,对应单车的制动力约4 kN,否则在列车静态测试时,施加1级制动夹钳将无动作,不抱闸。中间级常用制动零速减速度在1级制动和最大常用制动7级间均分。为保证列车静态调试参数标准,均分后各级常用制动零速减速对应空车的制动缸压力,压力差应大于20 kPa,大于制动缸压力输出±20kPa的误差。

停车减速度曲线可直接连接零速减速度与电制退出点的减速度,也可在零速前恒减速控制,使停车前制动缸压力稳定。

4 减速度曲线设计

4.1 车重输入

CR300AF(四方)和CR300BF(长客) 动车组设计车重如表3所示,制动系统控制减速设计车重需要综合列车转动惯量,取严苛工况车重(CR300BF超员20%含转动质量车重:520 t)。

表3 CR300动车组设计车重 t

4.2 减速度曲线设计

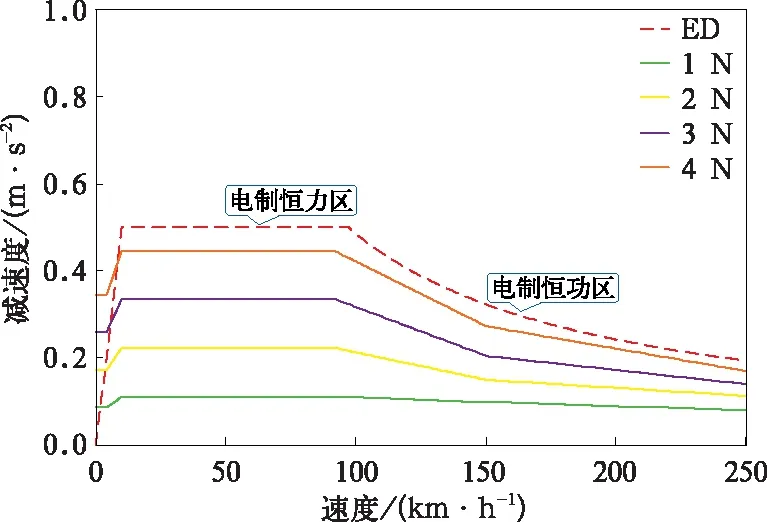

综合轮轨黏着、电制利用、冲动限制要求,结合CR300动车组车重和电制特性输入参数,设计CR300动车组常用制动控制减速度曲线如图6和表4所示。

图6 CR300动车组常用制动控制减速度曲线

为保证最大常用制动平均减速度满足TSI标准,控制减速度曲线在高速段略高于新干线湿轨黏着;常用制动4级及以下级位仅电制动可满足停车需求。

表4 CR300动车组常用制动减速度参数表 m·s-2

5 减速度曲线校核

5.1 最大常用制动平均减速度校核

CR300动车组最大常用制动减速度在速度区间的平均值(不含风阻)均满足TSI标准的要求,如表5所示。

表5 CR300与TSI标准最大常用制动平均减速度对比 m·s-2

5.2 35‰坡道制动距离校核

为保证ATP控车接口安全,在最恶劣工况(湿轨、35‰坡道下坡)能使用最大常用制动停车,基于如下各车的黏着系数及制动力计算取值方法:

(1)头车,黏着界限按潮湿轨道条件的黏着系数取值,当所需的制动力超过黏着界限而滑行时,实际所发挥的制动减速度=WET黏着系数×0.9;

(2)前进方向第2辆车,黏着界限按(WET 黏着系数+DRY黏着系数)/2 取值,当所需的制动力超过黏着界限而滑行时,实际所发挥的制动减速度=(WET 黏着系数+DRY 黏着系数)/2×0.9;

(3)前进方向第3辆及后续车辆,黏着界限按DRY黏着系数的0.8 倍取值,当所需的制动力超过黏着界限而滑行时,实际所发挥的减速度=DRY 黏着系数×0.8×0.9。

其中新干线黏着系数公式如下:

DRY黏着系数:μ=27.2/(v+85)

WET黏着系数:μ=13.6/(v+85)

对比计算CR300动车组与CRH2型动车组在湿轨、35‰坡道最大常用制动的平均减速度和制动距离,如表6所示。

表6 CR300动车组与CRH2型动车组平均减速度与制动距离对比

结果显示CR300的最大常用制动性能优于CRH2型动车组,恶劣工况下各种初速度平均减速度大,制动距离小,能尽快安全停车。

6 结 论

从充分利用黏着以保证制动距离的安全性,电制特性曲线分段解析与制动控制减速度曲线关系,冲动限制要求,分析论证了减速度曲线设计的关键点。基于以上原则进行CR300动车组制动系统控制减速度曲线设计,并校核、对比最大常用制动控制减速度曲线,满足TSI标准要求,制动能力大于CRH2型动车组。

制动系统控制减速度曲线设计是综合列车运营环境、牵引系统、司乘舒适性、基础制动经济性等各方平衡的一个综合结果,需要结合项目实际需求精雕细琢设计,在应用中积累数据,确认、优化控制减速度曲线设计。