法比小提琴学派刍议

2019-11-09张慧敏

张慧敏

(齐鲁师范学院音乐学院,山东 济南 250200)

浪漫主义时期是弦乐艺术空前繁荣的时期。18世纪中后叶,法国经济文化繁荣发展,大量高水准的艺术家聚集在巴黎,小提琴艺术在这种氛围中蓬勃发展,1795年,世界第一所专业音乐学院巴黎音乐学院建立,成为法国小提琴学派形成的标志;比利时学派又称布鲁塞尔学派,是指那些由法国学派培养的或受其影响较大的比利时小提琴家们。[1](P165)法国学派细腻高雅,声音秀美圆润,比利时学派则更加热烈雄壮。二者之间有着不可分割的渊源和联系,因此被后人合称为“法比学派”,在随后的一个世纪里培养出大批一流的演奏家和教育家,对小提琴艺术发展贡献巨大。

一、法比小提琴学派的历史传承及发展

自法国小提琴家列克莱尔奠基以来,法比小提琴学派经历了五代传承发展。

第一代中加维涅、维奥蒂、克莱采尔、巴约、罗德都对学派的创立做出了积极贡献。维奥蒂被称为现代小提琴演奏之父,是意大利学派的最后一位代表人物,也是法国学派的领头人,为法国小提琴演奏艺术奠立了新的标准;克莱采尔、巴约、罗德都是巴黎音乐学院的教授,虽出自不同的师门但都受到维奥蒂的影响(其中罗德是维奥蒂的入室弟子),他们共同编写了小提琴课程的标准教材,使当时的小提琴艺术发展步入正轨,培养了大量人才,被后世公认为法国小提琴学派的创始人;克莱采尔著有《42首练习曲》、罗德著有《24首随想曲》及协奏曲、巴约著有《小提琴艺术》等,至今仍是小提琴专业训练的必备教材和理论指导用书。

第二代主要代表人物有马萨尔、罗威利、马扎斯、丹克拉、贝里奥、哈贝涅克等。前两位是克莱采尔的学生,后四位是巴约的学生。其中马萨尔是维尼亚夫斯基(第三代)和马尔西克、克莱斯勒(第四代)的老师;马扎斯的练习曲、丹克拉的练习曲、贝里奥的协奏曲至今仍是广为采用的教材和作品;贝里奥在布鲁塞尔皇家音乐学院任教时培养了大量小提琴家,其中以维厄当最为著名,因而贝里奥被公认为比利时学派的奠基人;哈贝涅克是阿拉尔(第三代)的老师。

第三代的代表人物主要有维厄当、维尼亚夫斯基和阿拉尔。比利时小提琴家维厄当是法比学派发展中非常重要的一位代表人物,他的演奏技法高超且创作了七部小提琴协奏曲,是欧洲伟大的小提琴家之一;波兰小提琴家维尼亚夫斯基毕业于巴黎音乐学院,是19世纪浪漫主义炫技派中个性最为鲜明的小提琴大师,他无论演奏还是创作都成果丰硕——《D大调波兰舞曲》《莫斯科回忆》《现代教程》、两部小提琴协奏曲及大量抒情小品和技巧性单品;维厄当和维尼亚夫斯基都是伊萨伊(第四代)的老师;阿拉尔是流芳古今的小提琴巨匠萨拉萨蒂的老师。

第四代的代表人物主要有马尔西克、克莱斯勒、伊萨伊、萨拉萨蒂、卡佩等。马尔西克教学成绩辉煌,是20世纪上半叶多位琴坛泰斗的老师,他的学生有第五代的埃内斯库、蒂博、卡尔·弗莱什(德奥学派重要代表人物)等大师;奥地利小提琴家克莱斯勒师从马萨尔,使用全新的演奏方法使艺术作品焕发了无限的光彩,发扬了法比学派的优势,并为小提琴创作改编了大量作品,始终被人们钟爱;比利时的伊萨伊是维厄当和维尼亚夫斯基的学生,是最早的一位现代小提琴演奏家和作曲家,开20世纪现代小提琴艺术的先河,创作了著名的《六首无伴奏奏鸣曲》,他在布鲁塞尔皇家音乐学院任教期间所培养的学生对20世纪小提琴演奏艺术贡献很大,主要有帕辛格(里奇、斯特恩的老师)、金戈尔德(贝尔的老师)、杜布瓦(格鲁米欧的老师);西班牙小提琴演奏家、作曲家萨拉萨蒂毕业于巴黎音乐学院,充分继承了法国学派的优点并融入西班牙热情奔放的民族风情,所创作的大量炫技性作品至今仍在音乐会和世界舞台上长演不衰,是足以比肩帕格尼尼的一位小提琴大师;卡佩是巴约、莫林的学生,培养了美国学派的鼻祖加拉米安。

第五代主要代表人物有埃内斯库、蒂博、加拉米安。罗马尼亚小提琴演奏家、教育家埃内斯库成就颇高,培养了小提琴家梅纽因、费拉等大师;法国小提琴家蒂博师从于伊萨伊和马尔西克,以他的名字命名的国际小提琴比赛是当今世界顶级赛事之一,是小提琴家内弗的老师;美国学派的鼻祖加拉米安,曾师从巴约的再传弟子卡佩,将其老师的技法风格及教学方法继承发扬并形成具有鲜明特色的教学体系,培养出帕尔曼、郑京和等多位世界级演奏家。

二、法比小提琴学派的代表性作品

法比学派的教育家、演奏家们创作了众多的小提琴作品,其中多部至今仍是基本功训练的必备曲目,同时也是音乐会及国际比赛上的常见曲目。它们不仅是法比学派繁荣兴盛的见证,也是小提琴艺术宝库中不可多得的瑰宝。下文将选取具有代表性的作品进行阐述。

(一)教学作品

1.克莱采尔《42首练习曲》

这部练习曲教材已有近200年的历史,至今仍然是小提琴教学中的重要教材。它系统性地将各种小提琴基本功进行分类训练,专项逐级解决问题。如第15-22课训练颤音(tr),(见谱例1,第17课);第24、25、32-42课训练双音(见谱例2,第42课)等等。同时,在创作手法上,它除了主调音乐的练习曲,还加入了不少复调音乐的手法,如第29课运用了隐伏双声部的写法;第13课采用了三声部等等。美国著名小提琴教授、法比学派的传人约瑟夫·金戈尔德认为“这本谱子是向小提琴演奏的高级阶段前进的必不可少的准备训练”[2](P291)。这是“每一首都集中深入地解决一个特定的演奏技术问题,堪称基础练习的百科全书”[3](P131)。

谱例1:

谱例2:

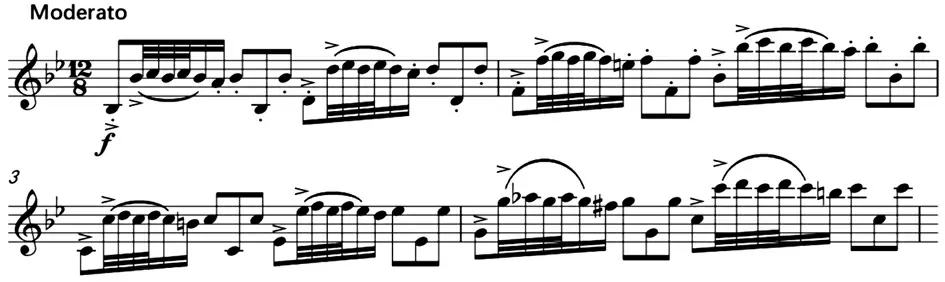

2.罗德《24首随想曲》

罗德《24首随想曲》是一部高级教材,技术训练较为全面且在音乐性的表达方面更加具有特色,一般安排在克莱采尔与菲奥里洛之后进行学习。罗德认为技术与音乐不应分开来看,而要将技、艺结合一体,他的随想曲开头部分常设置一段旋律优美的引子,之后再进入技术性训练。如第一首(见谱例3、4),对提高旋律的歌唱性表达非常有益;同时,这部随想曲是采用24个大小调来写作的,每首一个调,将全部的大小调都进行了训练,有助于练习者更好的建立调性音准概念。

谱例3:

谱例4:

3.维尼亚夫斯基《现代教程》(op.10)

维尼亚夫斯基是继帕格尼尼之后19世纪的天才小提琴手,他创作的《现代教程》(op.10)共有10首练习曲,技术水准极高,包含各种特殊技巧,如左手拨弦、琶音、双音、和弦、泛音、双泛音、连顿弓等。这部作品被多个重大国际国内小提琴赛事定为必奏曲目。“维尼亚夫斯基用他非凡的个人风格极大程度地丰富了小提琴文献,将帕格尼尼的技术优势和高度的浪漫主义以及斯拉夫色彩融合为一体”[4],“是每一个专业小提琴家训练的必要步骤。”[5](P173)

由此可见优秀的师资力量是一个学派传承发展的重要因素之一。这么多位杰出的集演奏、教学、作曲为一身的全能教师为法比学派的发展打下了坚实基础,传承造就了一代又一代的大师,该学派的兴盛繁荣绝非偶然。

(二)音乐会作品

19世纪出色的小提琴家常常是“全能”的,即演奏自己创作的作品。用现代视角来看,小提琴演奏家能更充分的挖掘小提琴乐器的潜力,他们比纯粹的作曲家更熟悉这门乐器的特性,也就更容易创作出精彩的作品。

1.维尼亚夫斯基:法比学派第三代代表人物,波兰人,崇拜帕格尼尼,演奏和创作上也深受其影响。他的演奏热情澎湃、技术高超、即兴能力强,以炽热的音乐和绚烂的技艺倾倒了无数观众;他创作了大量技巧辉煌的作品,具有鲜明的波兰风格,被称为“小提琴领域的肖邦”。主要代表作品有《升f小调第一小提琴协奏曲》《D大调波兰舞曲》《谐谑曲与塔兰泰拉》《玛祖卡》《主题与变奏》《d小调第二小提琴协奏曲》《莫斯科的回忆》等,至今常演不衰。

2.维厄当:法比学派第三代代表人物,比利时人,与维尼亚夫斯基、约阿希姆齐名。演奏上格调高雅、技术辉煌,兼有古典和浪漫主义之所长;创作了七部小提琴协奏曲,为后世小提琴协奏曲这一体裁树立了典范。主要代表作有《d小调第四小提琴协奏曲》《a小调第五小提琴协奏曲》《塔兰泰拉舞曲》《热情幻想曲》等。

3.萨拉萨蒂:法比学派第四代代表人物,西班牙人,著名小提琴演奏家和作曲家。演奏风格既有法式的典雅优美,又有西班牙的热情奔放,技术高深且华丽辉煌,可谓小提琴炫技派的“王者”;他所创作的炫技性小提琴作品流芳百世,采用颤音、拨弦、跳弓、琶音等多种技法表达西班牙民族风情,主要代表作品有《流浪者之歌》《卡门幻想曲》《西班牙舞曲》《哈巴涅拉》《引子与塔兰泰拉》《木屐舞》《巴斯克随想曲》《普拉耶拉舞曲》等。

4.伊萨伊:法比学派第四代代表人物,比利时人,师从维尼亚夫斯基、维厄当。在世的时候并未特别受到推崇,但去世后他的《六首无伴奏奏鸣曲》却见证了他极高的艺术成就。这六首奏鸣曲受巴赫的影响很大,但仍体现伊萨依本人的个性和构思——在曲式上灵活运用奏鸣曲式,打破传统曲式的规整性,其中的两首采用单乐章奏鸣曲;在和声上加入不协和音程、模糊和弦调性功能等现代创作技法,开小提琴现代作品之先河。伊萨伊将这六首分别题献给六位小提琴家——西盖蒂、蒂博、埃内斯库、克莱斯勒、克里邦和奎洛加。这六首作品已成为国际重大小提琴比赛的指定曲目。

5.克莱斯勒:法比学派第四代代表人物,奥地利人,师从第二代的马萨尔。演奏风格精致亲切、幽默轻快、发音饱满,有表情的揉弦及滑音是他的一大特点,创作、改编了大量小提琴作品被人们钟爱。克莱斯勒一生创作了40多首小提琴小品,主要有《中国花鼓》《美丽的罗斯玛琳》《爱的欢乐》《爱的忧伤》《维也纳随想曲》等等。

由此可见,除了好的教师和学生外,一个学派的发展还需要大量优秀的作品载体,以使演奏家的技艺和学派的精髓得到传播。自己创作自己演奏,这种“全能”模式在法比学派中被很好地进行了传承,大师们以丰富的小提琴音乐作品瑰宝,拓宽了小提琴演奏艺术的新高度,推动了小提琴艺术的发展,为后世的演奏、教学和创作打开了广阔的世界。

三、法比小提琴学派的影响

(一)对各小提琴学派的影响

法比学派在小提琴界有非常的重要地位,除了教材和音乐作品外,诸多演奏家、教育家还对其他小提琴学派产生多方面的影响。

1.苏俄小提琴学派:18世纪俄国专业小提琴开始发展,但是还没有形成体系。19世纪下半叶,圣彼得堡音乐学院和莫斯科音乐学院先后建立,法比学派的小提琴家就在这两所音乐学院任教,比如罗德、维厄当、维尼亚夫斯基等人[6](P200),对苏俄学派的曲目和训练体系有着很深的影响,为20世纪苏俄小提琴学派的崛起奠定了一定的基础。

2.德国小提琴学派:德奥小提琴学派的奠基人物施波尔早期的演奏受罗德影响很深,后来逐渐形成了他自己的独特风格。[7](P182)德奥学派另一位重要代表人物,小提琴演奏家、教育家卡尔·弗莱什曾师承法比学派第四代教育大师马尔西克。

3.美国小提琴学派:美国小提琴大师伊凡加拉米安曾师从法比学派巴约的学生卡佩,这成为加拉米安教学事业的基础,后来加拉米安把卡佩的教学法继承发扬并形成自己独特的教学风格,培养出帕尔曼、郑京和与祖克曼等多位世界级演奏家;金戈尔德教授是法比学派第四代大师伊萨伊的传人,是美国小提琴教育家的杰出代表人物,培养了贝尔等小提琴家。

(二)对中国小提琴艺术的影响及启示

中国考入巴黎音乐学院的第一人马思聪先生,是我国小提琴发展史上的重要代表人物。马思聪很好的传承了法比学派的优秀传统,在演奏、创作、教学上硕果累累。他的演奏风格清秀、精致、高雅,创作的小提琴作品也皆由他自己首演。马思聪将西方作曲技法与中国民族风格相结合,创作了众多脍炙人口的作品,主要有《内蒙组曲》《第一回旋曲》《西藏音诗》等等,其中《内蒙组曲》的第二首《思乡曲》尤为秀美惆怅。在教学上,马思聪作为中央音乐学院的第一任院长,培养出许多优秀小提琴人才,包括著名的小提琴教育家林耀基、小提琴家彭鼎新和杨宝智等人,林耀基被国人称为中国小提琴教父,培养了众多优秀的小提琴演奏家和教育家,其中多人在国际大赛获奖。

法比学派对中国小提琴教学和演奏步入正轨有着重要的引导和示范作用。时任中央音乐学院院长马思聪将法比学派的先进理念引入到教学和演奏实践中,包括教材的规范化使用和优秀音乐会作品的拓展学习,为全国音乐艺术院校小提琴专业的发展树立了标杆。法比学派的一些教材仍是当今小提琴专业学生基本功训练的必备之选,如前文提到的克莱采尔《42首练习曲》、罗德《24首随想曲》、维尼亚夫斯基《现代教程》等,值得我们继续深入挖掘和学习。从教材特性的梳理中我们也可以看到,在学习某一项技术或某部音乐作品的时候,可以根据具体情况选择相应技术的练习曲作为辅助针对性训练,不失为灵活有效的学习方法。演奏方面,法比学派给我们的启示在于要兼容并蓄、博采众长,要具备多元化的视野,开发更多的作品。虽然法比学派在19世纪的小提琴界占主要地位,但其在发展过程中始终吸收其它优质营养来丰富自身,不断地提高演奏技巧。因此我们一定要客观理解不同风格的音乐,而不是仅仅从自身的文化背景出发。

结语

通过法比学派的传承发展脉络我们可总结出一个学派形成的基本特点是:有能培养出优秀演奏家的教育体系和教育家代表,有能权威演绎传播推广这些作品的演奏家、有大量丰富并具备独特风格的作品、有保证师承关系的教材。[8]随着科技的进一步发展,人类进入信息化、全球化时代,地域的界限逐渐瓦解,文化的交流日趋频繁。小提琴艺术亦是如此,各大学派之间逐步趋于融合,因此我们要怀有开放的心态和广阔的胸襟,迎接来自不同文化背景的音乐思维方式和艺术构建等,从中吸取适合我们演奏与教学的养分,从而使中国的小提琴艺术事业能够有更广阔的发展。