失重的“历史”:姜文电影空间叙事美学

2019-11-08中央民族大学文学与新闻传播学院北京100081

朱 慧 (中央民族大学 文学与新闻传播学院,北京 100081)

电影是一门兼具时间艺术与空间艺术的综合艺术,如若把每一帧画面看作是一个个独立的时空切片,那么在每秒24帧的标准放映中,众多孤立时空切片的连接便建构了一座座流动的想象时空体。正是通过对不同画面、场景、段落的选择、拆解与组合,导演完成了影像时空的自由调度与叙事结构表达,因此,一部影像作品毋宁说就是创作主体的历史观与时空情感意识的具象倒影。姜文是中国电影界具有独特叙事风格与视觉形式的作者导演,电影结构作者论认为,“在作者—导演的作品系列中存在着一个潜在的、对其表面题材和处理手法起支配作用的基本结构,批评的主旨就在于揭示这种从内部起限定作用并使该作者的作品表现出有别于其他作品的特征的结构”[1],本文认为姜文对历史的戏仿处理、对纵向空间结构的诗意隐喻、利用视听符号构建的叙事迷宫,是其作品彰显作者风格印记,别于他者的自我结构特征,因而试以空间叙事美学为审美标尺蠡测姜文电影的独特美学形态。

一、历史苦难的悬置:由历史再现到历史戏仿

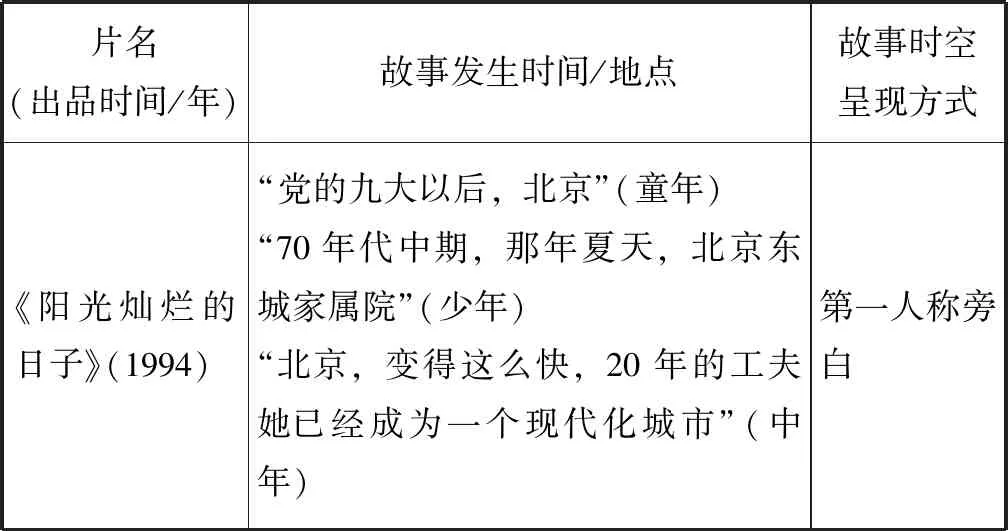

影像故事的展开总要设定、依托一定的时空背景,回顾姜文导演长故事片的创作年表,由发轫之作伊始就可显见导演对故事时空体设置的自觉。然而,随着故事内容的展开推进,这种历史背景的设置却又与观众对于历史的常规预设形成强烈反差,如《阳光灿烂的日子》与《太阳照常升起》故事发生在“文革”后期,《鬼子来了》发生在抗日战争胜利前夕,《让子弹飞》《一步之遥》《邪不压正》作为“民国三部曲”则发生在军阀混战、抗日战争爆发前期,可以看出,六部影片除了《鬼子来了》在片尾正面直露中华民族曾遭异族屠戮的沉重历史苦难外,余者皆做了一种去历史语境化的艺术处理,于此历史苦难在姜文电影中便处于一种悬置与架空状态。

姜文导演1994—2018长故事片时空体列表

续表

然而,与其言沉重历史苦难在姜文作品中呈隐没、失语之态,毋宁说导演根本无意于书写展示集体观念想象下的历史苦难原貌,在去历史语境化的时空体设置中,导演由历史再现转向了历史戏仿。《阳光灿烂的日子》中,姜文以并不常见的大院子弟视角铺展出“文革”不一样的历史天空,倪震评价这部作品承载的是“大院里的孩子难忘的青春史”,“与知青文学的边缘化、原始性、苍凉感和悲剧化不同,《阳光灿烂的日子》表现了中心化、英雄欲、反秩序和荒诞性的奇特混合……从而形成了两种青春观的尖锐对照”[2];如若说《阳光灿烂的日子》彰显的是特殊时代特殊群体青春的激情与飞扬,那么《太阳照常升起》呈现的则是同一时代另一群体关于信仰与理想的失落,片中用算盘打出“提高警惕,保卫祖国”“哗众取宠、干私活、挣私钱,只能被开除!”“抓流氓!”等台词充满了对权威意识形态下政治口号话语的历史戏仿,影片采用“主题—并置叙事”使得四个故事段落构成形散神会的套层式结构,这里不仅是特殊时代对知识分子的背叛与戕害这一历史变数,还有人与人之间的欺骗与背叛这一历史常数;《让子弹飞》奏响了张牧之这一革命理想主义者领导的“鹅城人民从此站起来了”的激情狂想曲,然而当被压迫者鹅城百姓实现对旧统治者黄四爷的推翻后,我们看到朝代更迭只不过是又一轮的历史暴力书写与权力利益让渡,又一场统治与被统治的轮回;《一步之遥》戏仿了北洋时期发生的一起真实历史案件“阎瑞生案”,影片看似迷乱的狂欢叙事最终却显示出对历史阐释的话语危机,马走日究竟是否杀了完颜英?这一历史真相无人探查深究,相反,“枪毙马走日”作为一则社会新闻奇观却孳乳、发酵成一种集体诉求与社会狂欢,从影片台词“Today is a history.Today we make history.Today we are a part of history”不难看到历史的人为杜撰虚假性;《邪不压正》中“反清复明”“梁启超的肾”“蒋公日记”“华北首席影评人”等桥段戏谑古今,在古今调侃中导演却又刻画出复仇者李天然与关巧红的两道心理侧面:一侧是对敌人的食骨啖肉之恨,另一侧微妙心理则是受害者对施害者潜隐的幽深恐惧。恐惧作为异己的精神他者,是人类共通的普遍生命压抑情境,作为一道亘古不变的心灵疾患,它伪装变换为多种源头样式,纠结缠绕着人类脆弱的心灵史。

可以看出,历史时间或历史事件的标注只是姜文电影文本中变换的外在情境注脚,他真正展现的是人在恒变历史长河中不变的荒诞生存景观,故而导演放弃了平面镜似的历史再现手法,转以哈哈镜般的历史戏仿,对人物历史生存情境投以夸张、变形、戏谑、反讽的处理方式,从而消解了先验历史语境的沉重与严肃,使得看似宏大、深重的历史情境设置在姜文电影中最终却呈幽微、失重之态。

二、反引力生存场域:纵向空间结构的诗意隐喻

如果说黑色幽默是姜文电影历史景深中的常态叙事,那么生存的荒诞性则是贯穿其电影哲思情感表达的逻辑链,不难体会姜文电影呈现出的一种“灯下黑”空间叙事美学效果,即他在实体生存这一灯座之上,表现出生命的光与热、生命激情的张扬恣肆、精神空间的无限上升、自由、宽广之态;而灯座之下,在光与热被遮蔽的反面区域,也自然聚拢形成了一块黑色冷酷区域,也即生存的荒诞、恐怖、悖谬。两种生命形态一明一暗,互为磁极紧密连接,构成了姜文电影的独特空间叙事美学结构。下表通过对其影像中主要空间符号的纵向对比分析,可以看出尽管姜文电影中不同空间完成的是叙事与抒情的复合混杂功能,但相较而言,平面空间符号主要对应大的时空体与宏观情境,充任叙事功能,构筑的是故事现实时空、经验世界与相对空间;而平面之下与平面之上的空间符号则对应小的时空体与私人情境,主表象征、隐喻、抒情功能,这里更多描绘的是人物的心理时空、观念世界与绝对空间。

姜文导演1994—2018长故事片主要空间符号列表

在影像格局秩序的分层构建中,空间的纵向延展首先构成了人物生命情态的表征,“上”与“下”不仅是空间方位的能指,它与身体经验的所指也是同构的,英文口语“feel up”与“feel down”便直观体现了人体精神情绪的空间结构感。《阳光灿烂的日子》里当马小军在暴雨中跌入形似墓地的水坑时,他对米兰情爱欲望压抑的苦涩与绝望不言而喻,而当他游走在米兰家、“热铁皮屋顶”、大院后山、大烟囱等上升空间时,青春的张扬、不可一世的虚妄与自由放纵形态,用人物台词表达便是“我想飞,我想飞上天空,飞入云霄,我要飞向克里姆林宫,我要飞向列宁格勒”;《太阳照常升起》中疯妈用白色鹅卵石搭建了自己潜隐心底的隐秘情爱空间,然而它是自欺、幽仄、破碎的,这与她在屋顶与列车顶这些广阔区域上多次呐喊的“阿廖莎!别害怕!”这一生命无畏宣言形成鲜明反差;《邪不压正》中屋顶之下是被复仇恐惧左控支配的“非我”压抑实存,屋顶之上苍穹之下则是摆脱了“非我”牵制与压抑,重返生命纯真、酣畅、无惧的自我统一圆融之态……空间纵向分割不仅是对人物正负面生命情态的指涉,它的另一重要所指功能是对政治空间的批判隐喻。《鬼子来了》中“挂甲台村”半嵌入地下的居住环境显示出老百姓的艰难生存处境与低下历史地位,“长城烽火台废墟”成为民族被入侵的暗喻,“炮楼子”与“公审大会戏台子”则是高高在上的权力威慑体象征;《让子弹飞》中黄四郎的碉楼作为极权统治的象征,看似坚不可破实则不堪一击。凡此种种,不一而足。

在纵向空间符号体系的分层编码中,平面之下是生命的自我收缩、自我撕裂、自我压抑、自我否定,平面之中是生命的自我保存、自我麻木、自我欺骗,平面之上则是生命的自我扩充、自我放纵、自我外溢、自我肯定,又或者说,平面空间的荒诞叙事联合上升与下沉空间的抒情隐喻,一起构筑了姜文电影时空体的独特生存景观。相较而言,脱离地表的上升空间符号在其影像时空体中具有表现生命自由意志与精神超越性的重要指认功能,这里张扬着姜文电影的“酒神”精神,是他的各色英雄反抗历史牢笼的生存重力、笑看荒诞生存的精神场域,“艺术要刺激生命,它不起治疗、镇定和净化的效用,相反,它分享了酒神的品质:它刺激了生命,它让生命在痛苦和快感的激情旋涡中轮回”[3],对生命激情、狂欢与自由意志的繁复呈现形成了姜文电影独特的“酒神”气质与风格。

三、声画“出位之思”:所指悬置构建的叙事迷宫

电影是一门时空一体、声画结合的艺术,前文主要探索的是姜文电影的时空处理特色,下文将从声、画两种媒介剖析其影像语义内涵的“迷宫”特质。莱辛在《拉奥孔》一书中把以诗为代表的文学称为时间艺术,因为它依靠时间的线形传输表达,把以画为代表的造型艺术称为空间艺术,然而“人类的创造性冲动之一,就是要突破媒介表现的天然缺陷,用线形的时间性媒介去表现空间,或者用空间性媒介去表现线形展开的时间”[4],钱钟书把这种媒介越界状态称为“出位之思”,比如对王维“诗中有画,画中有诗”的评语。电影作为一门综合艺术,既有语言又有形象,兼具听觉与视觉符号双重能指,因此对二者同时进行感知与解码是一个信息量处理十分庞杂的过程,而姜文在电影符号的运用与把握上形成了一套移代性修辞格,大量含有隐喻色彩的视觉符号与听觉符号使其概念所指并不确切,处于一种暧昧状态,所指被悬置,文本便陷入语义的移置与漂泊。姜文这种“离形而取意,得意而忘形”艺术呈现方式为观众带来的是困惑的浪漫,因其既开阔了电影文本阐释的自由空间,也增添了观众依靠想象性推理进行二次编码的难度,这也是每逢其电影上映必遭两极分化评价的原因。

那么在姜文电影中“声”(时间性叙事)、“画”(空间性叙事)是如何跳出本位互相交融,形成创造性的“出位之思”的呢?首先,声音推动了现行画面与先行画面的连接,为观众带来双重画面空间的呼应交感体验。《鬼子来了》开场以节奏欢快的管弦交响乐《军舰进行曲》烘衬鬼子进村的画面,这则欢快乐曲再次奏响时画面对接的却是日军血洗挂甲台村的血腥恐怖场景;《太阳照常升起》里梁老师的故事以《美丽的梭罗河》开启,当他在廊顶面带微笑上吊自戕时这曲音乐再次回荡;《让子弹飞》将久石让的前奏曲《疯狂之开始》与李叔同的《送别》糅合在一起,对应影片马拉列车的头、尾画面……与中国古典修辞格“先言他物以引起所咏之辞”的起兴手法相类,声音调动、激发了观者的空间记忆,从而跳出本位完成了另一重空间叙事效果,“超越文本虚构空间的‘彼在’(there)与囿于文本虚构空间的‘此在’(here)会形成不同的关注点,两者在叙述过程中可以相互转化,但不同的聚焦会产生不同的空间效果”[5],通过对双重时空情境特定气氛、情绪、节奏的勾连与对比,这里声音达到了“弦”外之音、“言”外之意的视觉记忆串联与隐喻起兴效果。

其次,“声”“画”语义所指的悬置建构出叙事的迷宫效果,其建筑材料包括话语圈套与陷阱、叙事断裂与悖论,以及叙事的开放性。《阳光灿烂的日子》片尾反弹琵琶,对第一人称“我”的记忆独白发生了质疑与否定,从而推翻了既定叙事建构的真实性与可靠性,这里是充满自我解构的叙事悖论;《太阳照常升起》中被组织判定清白的梁老师为何又突然悬梁自戕,这里是叙事断裂造成的情节拼图缺失;《邪不压正》里唐凤仪朝阳门城楼上的纵身一跃,《让子弹飞》里汤师爷明明已被炸死,一曲终了却又在列车尾若隐若现,这里又是多余的情节碎片……姜文电影的自我解构气质使其故事无须踏入传统常规叙事“自圆其说”的桎梏,同时也消解了观者对其作品阐释的绝对性,阐释者会发现必须舍弃或自行添置叙事情节,否则你无法利用导演提供的既定情节碎片去拼凑一幅完整图景引领自我走出这座叙事迷宫。

不仅如此,这座叙事迷宫里充斥着由自我、他者、记忆、历史、现实、超现实等层层镜像交叠映现的假象,我们无法观照辨识出人物的真实身份与情节虚实。《阳光灿烂的日子》首尾乖互,米兰究竟是真实的存在还是于北蓓的她者幻影,“我”马小军是否如自己吹嘘的如此勇敢追求过米兰,实情无处踏寻,因为“我”已坦白记忆受到情感的严重纠缠与扭曲;《太阳照常升起》中“妈”是真疯了还是觉醒者?李叔是人是鬼?《让子弹飞》中人物身份更是纠葛不清,真县长马邦德伪冒成汤师爷,张牧之盗官换装成假县长马邦德,黄四郎既有真身还有替身,他令手下伪装成假麻匪,且替身被误作真身,真身最后反而演变成自己的赝品;《邪不压正》中李天然是关巧红测试他者可否克服恐惧成功复仇的自我镜像,同时三个爸爸的设定也使李天然陷入自我身份指认的困境……如果说一般电影的故事核可用陈述句概括,那么姜文电影则是选择疑问句,套用《一步之遥》的台词也即:“To be or not to be?是这么着,还是那么着?”述义所指的滑动与漂移让阐释者陷入困境,在入幻与祛幻间疑惑迷失,我们会发现进入文本后,尽管阐释的开放性带来了解说的自由,消却了阐释的权威统一路径,但谁也抵达不了阐释的中心。

历史、记忆与话语阐释的真实可靠性是姜文电影探讨的重要母题,然而它们如此抽象,于是空间成为其“现形”的表征,成为凝缩、封存、贮藏历史与记忆的可感场域。“被追忆的时间始终都不是流动的,而是对体验过的场所和空间的记忆”[6],对过往的追念,与其说是对已逝时间的回忆,不如说是对时间的承载场域即空间的回忆,这里迷宫成为人类在生命、记忆、话语符号中兜转、迂曲与囚困情态的型构。“迷宫自古以来就不是一种枝节现象,而是人类思想的最古老的一种图示,顾凡涉及人类原始悲剧之处总有迷宫出现……迷宫是表示复杂,展现命运悲剧亦即谁也逃脱不了的时间的最佳方式”[7],这也是姜文电影呈现人之存在的荒诞悲剧性所在,迷宫是记忆的结构,是历史的形态,也是生命的情状。

四、结 语

人有少年《阳光灿烂的日子》,也有中年浮云蔽日,“阳光不再灿烂的日子”;《鬼子来了》,鬼子又去了,“来时欢喜去时悲”,“来时糊涂去时迷”(1)摘自〔清〕爱新觉罗·福临的《顺治归山诗》,借用此句概述挂甲台村村民宴请鬼子送粮的情节。;《太阳照常升起》,不以人间悲喜改从容;《让子弹飞》一会儿,给时间一点时间;《一步之遥》,失之千里;房檐之上《邪不压正》,房檐之下“正不压邪”。诗情与哲思齐飞,荒诞共豪恣一色,姜文作品是中国电影的独特存在,他曾自我总结“不会演戏的编剧不是好导演”,本文通过对其作品美学形态的解析,我们是否也可称他为“不会讲故事的哲思者不是好诗人”?