基于装配式模块体系的居住建筑可持续设计研究

2019-11-07张娟朱庆玲万文杰

张娟,朱庆玲,万文杰

(1.北方工业大学建筑与艺术学院,北京 100144 2.北京市市政工程设计研究总院有限公司,北京 100082)

我们将模块单元作为具有独立功能空间的建造体,去除繁复的内部空间组合与流线,以单体或多个模块单元体之间的有机结合,构成简洁而灵活的形态,满足使用者对建筑功能的本质需要。

在节能、节材、低碳环保的可持续设计理念下,一方面,解决不同类型居住建筑功能空间的不完全使用问题;另一方面,深入分析模块单元体及其构件,在不同建造条件下的组装、拆解及循环再利用的可行性与可操作性。提出模块单元体在居住建筑中的适应性应用策略。

1 模块单元体基本尺寸及构造

模块单元的结构体系主要包括无骨架体系和骨架体系两种类型。目前,由柱、梁、龙骨、面材组件等预制构件组成的骨架体系模块单元应用最为广泛,也是本研究采用的单体构造形态(图1)。

图1 模块单元基本构造示意图

对于模块单元的单体尺度确定,我们是以住宅建筑房间尺寸为基本参照,充分考虑空间使用、构造特征、拆装运输及标准化等因素。以600mm为模数,形成3m和4.5m二种基本尺寸的模块单元体。并通过对框架结构构件预设螺栓孔的方式,灵活调节屋面、楼地板等高度,以适应不同建造条件,丰富建筑立面形态(图 2)。

图2 可调节单元体的构造设计

在材料选择方面,充分考虑建筑用途及使用环境等因素。如在北方地区,维护构件多采用保温、坚固的厚墙板材;南方地区则以栅栏的墙体结构为宜,选用透气性、防潮性材料。随着技术的发展,更多新型材料如纳米材料、智能环境反馈材料等也可选择,赋予模块单元体更强的生态性与智慧性。

2 模块单元体在建筑中的组构方式

模块体作为基本建造单元,所形成的空间围合是相对的,根据所承载的功能不同,其空间限定要素及其围合形态具有较大差异性。

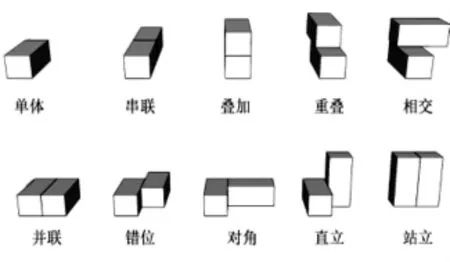

图3 单元体间组合方式示意图

除以单体形式独立构成功能空间外,亦可以一定方式进行多个模块单元体的组合连接,形成一种结构稳定,便于安装、拆卸、及重组再用的建造体系。满足不同建筑功能、类型、规模及空间形态的要求。其主要组合方式包括串联式、叠加式、重叠式、相交式、并联式、错位式、对角式、直立式、站立式等,如图3所示。

在组合运用中,由于模块单体可自成结构体系,因此连接中力学约束较小。连接设计中,可将模块单元体顶端设置有20cm的凹槽,既可作为具有蓄水作用的屋顶,亦可在多个单元体连接组构中,提供模块体间不同方向的咬合构造。对于叠加层数过高、力学特性较复杂情况,可通过加建主体结构,与之相结合的方式,形成辅助支撑。

3 模块单元体在居住建筑中的可持续设计应用

基于资源节约理念的模块单元建筑可持续设计,将充分考虑自身所具有的结构特征,发挥建造体系及其材料的易循环、可循环利用性。分别将装配式模块单元,应用于新建住宅、既有塔式住宅建筑空间置换、及传统民宅改造等三种典型居住建筑可持续设计中,探讨其适应性应用策略。

3.1 “城市共生”理念下的居住建筑设计

将项目用地选取在北京城市中心CBD中心区域,尝试一种新的建造模式代替传统建筑理念,改善CBD经济区“白天无比繁华,夜晚无人问津”的现状。

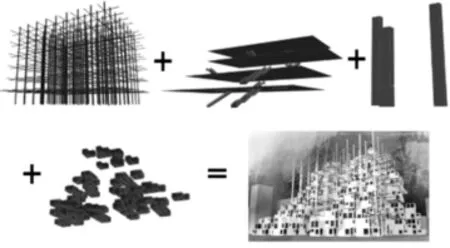

首先,设置一个以9×9m为框架基本尺度的梁柱体系,每个9m见方框架中可容纳多组3m×3m的模块单元,构成建筑居住空间和交通空间,并以递减方式形成逐层退台的交错形态(图4)。

图4 模块单元建筑的组构与生成示意图

根据具体使用需求,在建筑整体框架中,以模数化组构原理进行各种相应的组构搭接,形成适于不同家庭结构的使用空间,如图5。在3m×3m模块组构中,对于一些不可避免的无法直接采光空间,可与其它可采光模块空间相结合,构成大空间。

在建筑体系中,模块单元的数量及组构方式是不固定的,它可根据人们对空间的需求进行有机生成,形成灵活的建筑形态。如同人类骨骼一样,成为一个生长中的有机建筑体,而不需要大量的拆毁再建。其层层叠落的组构丰富了空间层次,也为建筑提供了多角度的阳光照射。

图5 3×3M的平面组合示意图

3.2 既有塔式住宅建筑中的空间介入与重组

塔式住宅是我国90年代盛行的一种高层住宅建筑模式,随着人们生活方式及居住模式的改变,原有建筑空间在不同程度上已无法适应新的使用需要。例如,在大城市高房价压力下,外卖点餐的优势,使得人们对厨房依赖变得更小;而对于上班族来说,平均每天住宅建筑的使用率不超过50%。

图6 模块单元置入传统塔楼建筑前后的空间对比

为此,尝试在保留原建筑剪力墙等主要结构构件基础上,引入模块空间概念。去掉原建筑部分分户墙,保留所有卧室及部分厨房、卫生间等辅助功能空间。将起居空间等可公共使用空间进行合并,形成具有开放属性的更大空间(图6)。

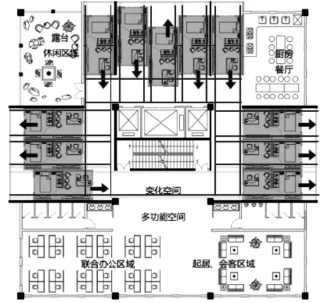

为更好满足建筑空间的适应性与灵活性需要,可采用在楼板上加设焊接移动轨道的方式。将以2个3×3m的模块,组合为一个可在轨道上随意移动的私密性空间单元体。模块单元未到达的部分可作为公共空间,或赋予特定功能(图7)。

图7 模块单元在新建塔楼设计平面图

以上两种做法,均可在不破坏住宅建筑所必备的私密性前提下,形成良好邻里交流环境,同时解决现代生活方式中,部分功能空间不完全使用问题,增强空间使用的高效性。

3.3 传统村落民宅建筑低碳改造中的应用

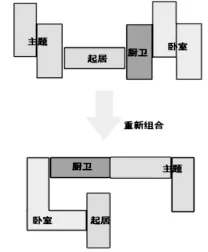

以北京市大兴区泰迪低碳小镇改造设计为例,探讨装配式模块在民宅改造中的适应性利用。首先,在基本保留原院落格局基础上,将6个装配式模块单元体与原建筑主体相组构,分别置入起居室、卧室、厨卫、主题室等功能空间。在充分考虑流线、采光、通风等居住设计要素前提下,进行单元体的排列组合;并通过部分单元体的退让布局,形成半围合的庭院(图8)。

图8 模块单元置入传统民宅院落改造前后平面图

图9 单元体在不同地块的适应性组构示意图

由于每个模块单元功能独立,且具有可灵活组构的特征,为后续使用中的改造或加建提供了更大可能性。亦可根据不同地块条件、客户需求、小镇活动安排等,将多个模块单元进行拆卸与重组。如图9所示,适于街道中间区及街角处的适应性单元组合形式。

因此,以装配式模块单元的模式进行传统民俗改造,在更大限度满足功能空间更新的灵活性、适应性同时,减少建设活动对乡村环境的污染,实现低碳理念的可持续设计主题。

4 绿色效能模拟分析

为进一步探讨模块单元体在居住建筑可持续设计中的绿色效能,以泰迪低碳小镇改造设计为例,进行建筑风环境及光环境两个方面的模拟验算。分析模块单元的组构应用,对建筑室内物理环境的影响,即在冬季是否具有较好的保温性能,在夏季通风性能如何,以及能否满足住户的日常日照采光需求。

图10 民宅院落改造后风环境模拟分析

其中,风环境模拟采用CFD软件Phoenics进行分析,选择标准k-ε模型。以北京地区气象资料数据为依据,分析得出,夏季门窗开启状态下,建筑室内自然通风良好;冬季建筑室外迎风面与背风面,均不易造成冷风渗透(图10)。光环境模拟采用Ecotect及Radiance对室内自然采光情况进行分析(图11)。参考面为距地面0.75 m处,以0.1m为间隔划分水平网格,模拟模型为CIE全阴天模型。建筑围护结构面层材料的反射系数取0.5。

图11 民宅院落改造后风环境模拟分析

从模拟分析结果可知,装配式模块建筑在能保证良好采光的同时也能保证良好的通风和保温,符合绿色、低碳、可循环的可持续建筑设计理念。

5 结语

综上所述,装配式模块单元体作为现代工业化建造体系的重要形态,为当今居住建筑的发展与更新提供了一种更加通用化的建筑构造模式。无论对于可持续设计理念下的“城市共生”住宅设计,还是既有建筑更新改造应用,都体现出极强的适应性、灵活性。不仅应对了当代生活方式与居住建筑模式发展下的空间使用不完全问题,亦可满足建筑环境的良好生态性,建筑材料使用的可循环性等低碳发展模式。

未来将不断拓展装配式模块单元在建筑中的相关应用研究,不仅对于居住建筑,更将在公共建筑、市政设施等领域,提出可行性应用策略。同时,伴随电子商务的普及和智慧建筑管理方式的开展,将更有利于实现定制化模块单元与多种功能空间的高效、灵活对接应用。