基于微更新的历史文化街区保护更新策略研究

——以青岛裕德里里院街区为例

2019-11-07韩晓鹏宁启蒙汤慧

韩晓鹏,宁启蒙,汤慧

(湖南城市学院建筑与城市规划学院,湖南 益阳 413000)

1 引言

伴随着我国城市发展建设进入提质增效的转型阶段,通过存量用地的盘活、优化、挖潜、提升而实现城市发展的存量规划模式逐渐适应了城市新发展模式的要求[1]。城市历史文化街区作为城市存量资源的重要组成部分,是承载城市历史记忆、延续城市肌理、展现城市魅力与活力的重要载体。因此,围绕提质增效的城市发展主题,历史文化街区的保护和更新成为提升城市发展的品质与内涵的重要一环[2-4]。在此背景下,以往那些大拆大建、盲目模仿的更新方式将被历史所抛弃,文章试图以青岛市上海路——武定路历史文化街区中的裕德里里院街区为例,探索基于微更新理念下,以问题为导向,以渐进式、小尺度模式为手法的有情感有温度的历史文化街区保护与更新模式。

2 裕德里里院街区发展现状与困境

2.1 街区概况

青岛里院建筑形成于德国占领时期,是当地青岛人融合中国传统四合院形式和西方商住式公寓楼的建筑特点发展而来的,是一定历史背景下城市文化在民居上的反映,里院已经成为青岛的一种特殊文化符号。由于德国对青岛的城市规划采用了西方格网式的规划思想,因此形成了很多不规则多边形的街区形状,这也造就了街区外部轮廓由城市街道决定的特性,由此也形成了沿街商业、内部居住的功能布局以及特殊的街道、院落等空间特色。

研究所选取的裕德里里院历史街区位于上海路中段,属于上海路-武定路历史文化街区,街区的具体边界范围为:西为陵县路,北为上海路,南为吴淞路,东为武定路。总面积为1.44hm2(图1)。区域内建筑保存完好,形式丰富,具备保护和更新的良好条件。目前,青岛市政府正准备对这一区域进行棚户区改造,其中历史文化街区的保护和更新是一项重要环节,总体思路是本着“积淀历史、恢复活力,整合功能、彰显特色”的原则,按照“修旧如初、修旧如新”的思路,突出中外文化融合,引入德国民族文化,聚积德国特色产业,打造集影视文化、金融商贸、特色旅游、休闲娱乐为一体的异域风情街。

图1 区位分析图

2.2 街区现状及发展困境

2.2.1 历史脉络断裂

裕德里里院街区的街巷肌理呈现出清晰地西方“Block”式规划理念,街区四周由城市道路围合,地块内建筑整体沿街道方向布置,构成连续的沿街界面;建筑单元采用围合式,有“口”“日”“目”等多种造型,形成连续的内部庭院空间,而且内部空间自由多变,与建筑室内空间相协调(图2)。街巷、建筑、院落是城市肌理最直观的反映,在保护和更新过程中通过对此三重空间尺度进行严格把控来保证街区历史脉络的延续性。

图2 裕德里里院图底关系

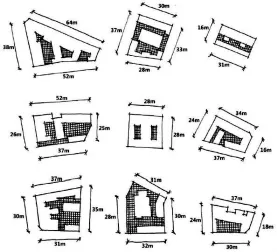

选取地块周围的上海路、吴淞路、陵县路三条街道以及地块内建筑单元与院落空间进行详细的测绘分析,充分了解里院建筑及其形成的街区的空间尺度,掌握“Block”理念下所形成的历史脉络。首先,将地块内建筑单元划分为A-I九个单元(图3),除了锐角街角处A单元面宽较宽外,其他单元面宽基本在30m左右,由一进、两进或三进院落组成(图4);然后,为了更好的了解地块内部院落空间的适宜度,需要对地块内各单元建筑密度和容积率进行分析(表1)。

建筑单元建筑密度与容积率分析 表1

图3 建筑单元划分图

图4 建筑单元尺度分析图

通过以上分析可知,街区在特定历史背景下所形成的小尺度建筑单元,建筑密度普遍偏高,这也造成了院落空间较小,有一定的压抑感,在一定程度上也会影响居民的日常心理感受,但这是里院街区的历史形态,是我们区别于现代街区、建筑空间的重要感知,需要我们重点保护。但是在向现代生活方式转变过程中,街区内滋生了乱搭乱建的现象,破坏了街区原有的空间肌理和传统风貌;再加上由于大力发展新城而忽视老城发展所遗留下来的历史欠账,杂乱的现实状况使得底蕴厚重的裕德里里院很难再现真实的历史人文信息。

2.2.2 物质空间形态异化

历史文化街区在城市长期发展过程中所积淀下来的丰富的建筑形式和独特的街道空间形态是有别于现代城市景观的最直观表现。研究所选地块形成于青岛开埠时期,以里院建筑形式为主,受西方城市规划思想影响,街道和建筑尺度遵循“Block”规划理念。街道的空间尺度和侧界面是人们感知街区物质空间形态的最直观的两面,基于此,通过调研街道的宽高比对街道空间尺度进行分析,得到表2;利用百度街景拼贴出街道的侧界面,并转化为CAD图(图5)。根据《街道的美学》中对于D/H值的描述,其值小于1有接近感和紧迫感,大于1则产生远离感,从表3中数据可知三条街道的宽高比比值在1.5左右,整体来说空间尺度较为合理,能给人带来较为舒适的空间感受;另外,从图5可以看出街道立面连续且封闭,开窗都较为规整并且有规律性地变化;建筑屋顶以西式为主,部分吸收中式屋顶样式,屋顶以坡屋顶为主,其主要形式有单坡顶、双坡顶、四坡顶等。

街道空间D/H值 表2

图5 街道侧界面图底关系图

通过以上分析可知,该街区整体空间尺度较协调,建筑随地势变化而变化,屋顶形式丰富,本身具备城市特色空间的塑造条件。但是街区内大多属于体量、形体较为统一的住宅建筑,再加上现有建筑缺乏有效保护,年久失修,墙体、门窗等材质损毁严重,不可避免的导致街道界面比较单调、破落,进而反映在人们对于街区空间形态的感知上。作为反映街区历史信息和承载社区生活的空间形态而言,该街区的历史特色在现代化过程的遭受重创,街区的空间品质亟需提升。

2.2.3 功能与空间系统破碎化

所选地块现状功能多为住宅,沿街有一些小商户,类似于西方内城衰败现象,由于老城的发展长期被忽视,再加上现代化的冲击,传统的生活形态已无法满足现代人的生活需求,因此造成街区人口流失,低收入、老龄化问题严重,街区整体活力不足,传统的市井生活气息消隐。另外,街区现存的里院建筑、欧式别墅等历史资源尚未得到有效开发利用,基本处于废弃状态,街区内外均缺乏紧密联系,居民生活系统与旅游活动系统交织、动静交通不便、公服设施不足、环境质量下降等问题严重影响了街区的空间品质(图6),裕德里里院的历史特色难以充分展现,亟待系统层面的整合与重构,并深入挖掘里院文化,建立主题化、精细化的文化感知系统。

3 基于微更新的策略和方法

3.1 微更新的内涵及其在规划理论中的发展

“微更新”理念起源于西方学者对大规模城市更新模式的批判,强调城市更新中对“人的尺度”的重视,提倡渐进式、小尺度的更新模式,注重历史肌理的延续和传统空间形态的保护,以期唤醒丢失的城市记忆以及街区活力[5]。简·雅各布斯(Jacobs.J)在《美国大城市的死与生》中认为老城区更新应当重视街区原有肌理和历史记忆,提倡对历史建筑的保护,通过植入混合功能来提升街区活力,而不是对城市进行大规模的改造,破坏城市的多样性[6]。Colin Rowe在《拼贴城市》中认为城市规划从来就不是在一张白纸上进行的,而是在历史的记忆和渐进的城市积淀中所产生出来的城市的背景上进行的,而不是简单的推倒重建[7]。Mumford Lewis在其著作《城市发展史》中认为大规模的拆除重建的方式破坏了城市肌理,并强调城市建设应注重人的尺度[8]。

国内方面,叶露,王亮,王畅以南京老门东三条营地块设计为例,探讨了历史文街区中微更新理念的运用,认为“微更新”是西方摒弃大规模城市改造后,采取的以渐进式、小规模的更新实现城市复兴的策略[9];李彦伯讨论了存量语境下的城市微更新,认为当代城市“微更新”是对宏观政策、行业趋势与社会需求的回应,具有更低的实践门槛、更广泛的社会参与及多种合作形式,在肯定微更新在历史街区更新中的作用外也要警惕成为新的泥沙俱下式的运动[10];蔡永洁,史清俊以日常需求为导向探索了上海老城区的微更新策略,主张在触媒理论下采用渐进式、插入式的开发政策来提升老城的空间品质[11]。马宏、应孔晋分析了上海社区空间微更新案例,讨论了社区营造路径与政府的角色定位[12];华霞虹、庄慎通过三个建筑立面改造设计分析了片段化城市更新中的实践策略和价值,认为在多年快速城市化后,既有建筑和城市空间的再利用与新的空间生产具有同样重要的意义[13]。虽然研究的视角不同,但在微更新理念在历史文化街区保护与更新中的运用方面,国内学者形成了一定的共识,即采用小规模、渐进式的改造方式,延续城市肌理、保护传统空间特色和文化环境,通过植入新功能提升街区的多样性,激活街区活力,从而实现传统与现代、保护与开发的多维空间叠合,进而提升老城环境品质、复兴历史文化街区[14-16]。

基于以上分析,笔者认为微更新理念在历史文化街区保护与更新规划中主要体现以下特征:

3.1.1 尊重历史空间肌理

微更新理念下历史文化街区的保护和更新更加强调其真实性。历史文化街区的空间形态是城市在长期发展过程中的历史积淀,其厚重的历史感不是我们通过现代技术所能营造出来的,而传统大拆大建的城市更新模式严重破坏了城市的历史文化脉络。因此,才有了微更新理念反对大规模的城市改建,强调尊重城市原有空间肌理,通过对历史空间的有机织补来系统整合交通、公共空间、商业、基础设施等城市功能,进而实现延续城市的空间肌理和提升街区生活品质的双重目标。

3.1.2 强调保护传统风貌特色

在延续街区空间肌理的基础上,微更新理念更注重微观个体层面上的保护,街区传统风貌特色的发掘和保护是历史文化街区更新内容的重要组成。由于传统街区多由线性空间串联点式建筑和重要节点组合而成,街道供人行走,建筑向街而建,节点空间供人驻足停留,因此,街道的立面形式与空间尺度以及街区私密——开放空间的处理成为历史街区有别于现代街区的独特特征。微更新强调街区特色建筑形式、街道空间尺度、街区立面的保护,同时,对于新建建筑的要求不是简单的仿古,而是在历史与未来、传统与现在之间寻求平衡,通过细节的塑造来保证街区传统风貌特色的完整性、真实性。

3.1.3 注重提升街区活力

微更新在重视街区肌理和传统风貌特色保护的同时,更注重街区内生机制的打造,以提升街区发展的可持续性。如果仅在物质空间环境层面着手采取一次性的投入的策略,这样的街区保护和更新会因缺乏内生动力而再次陷入困境。微更新理念下街区活力提升是在传统文化中融入现代生活需求的功能置换策略,选取有潜力的点,运用触媒理论进行有针对性的功能策划,深入挖掘街区历史文化特色,以中小型商业功能为主,逐步提升街区整体环境品质,强化街区固有特色、增强街区更新的可持续性。

基于此,微更新理念契合裕德里里院街区的保护和更新要求(表3)。

微更新理念与裕德里里院保护与更新要求 表3

3.2 裕德里里院街区微更新模式探索

3.2.1 延续——历史脉络修复

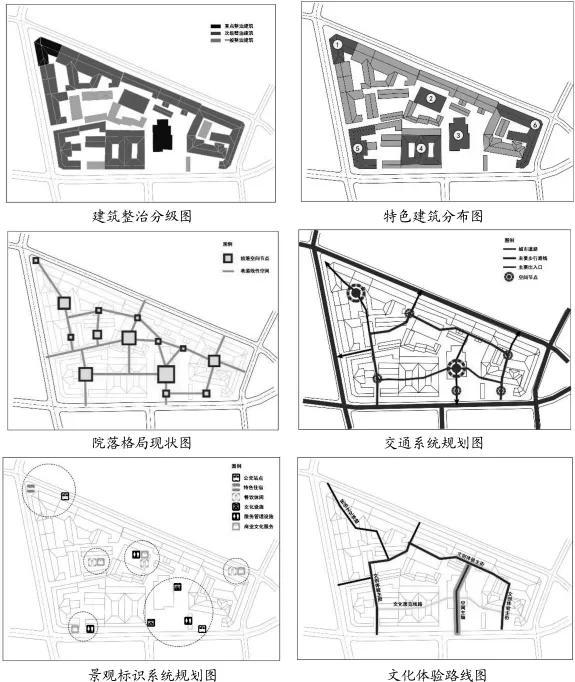

针对地块现状空间杂乱、乱搭乱建的问题,在上述实地测绘调研数据的基础上,遵循微更新微观尺度的原则,对街巷、建筑、院落空间进行改造、修补,以强化传统肌理。虽然存在一部分较为狭窄的院落空间,但这是历史文化街区在城市发展过程中自组织形成的街区空间形态,是城市整体历史肌理下的微观产物。因此,在更新改造过程中,在保护街区真实性的基础上,对街区现状进行修补,规划首先梳理街区文化脉络,整合文旅空间;其次拆除乱搭乱建的构筑物,恢复街区原有的院落格局,同时对街区内外的交通、标识系统、空间节点、游览路线等系统进行有机织补;然后保护历史形成的狭窄的巷道和院落空间,打造灵活、趣味丰富的空间感知和动态流线。以此重构街区空间秩序,强化街区历史肌理,展现其独特、丰富的空间魅力(图 6)。

图6 街区空间现状

3.2.2 控制——物质空间形态重构

微更新注重对微观个体的改造,裕德里里院街区整体历史空间形态保存比较完整,因此在对街区物质空间形态重构时,采取了以单体建筑作为基本单元,在微观个体层面上进行逐步改造的微更新模式,通过建筑单体的组合控制街巷立面,进而实现对街区整体物质形态的控制(图7)。规划首先对里院建筑的内部空间及外部墙体进行加固、修整,墙体采用老青岛色调“米黄色”进行粉刷,栏杆等木质材料外表以红漆装饰,地面采用石材硬化,对院落空间的绿化、墙饰、小品等景观进行精心设计,重塑街区历史物质空间环境;然后利用空间填空法适当植入节点标识物,以丰富街区的空间形态,提升街区活力;当然,历史街区更新的目标不是机械的仿古,而是要在传统与现代之间寻求微妙的平衡,因此,在更为微观的细节层面适当植入现代元素更能满足现代人的审美需求:现代玻璃、灯光等装饰材料在室内的运用,更能给游客营造体验传统里院文化的环境。

图7 街区脉络修复图

3.2.3 再生——街区功能置换

单一的“输血”机制只能给历史文化街区带来空间实体的保护和更新,缺乏“造血”功能的保护和更新不可持续。所选地块现状功能多为住宅,沿街有一些小商户,但是由于现代化的冲击,传统的生活形态已无法满足现代人的生活需求,街区整体活力不足,居民也多为年老者,年轻人大多已搬出。因此,解决裕德里里院的活力恢复问题,必须要植入现代化的功能。

微更新理念提倡小尺度、多功能的商业业态空间,这与裕德里里院尺度小、功能单一的更新现状相符合。根据该地块的现状建筑质量和功能以及周围概况,定位为旅游服务和文化休闲功能,通过里院建筑微改造、街巷环境微整治、文化产业微植入等一系列微更新手法,充分挖掘地块文化资源,筛选出合适的功能业态,实现传统文化和现代生活相结合的功能置换策略,提升街区生活环境品质。一方面,拆除乱搭乱建的构筑物,街道凌乱的杆线改走地下,增加街道和院落绿化空间,对建筑单体在原真性基础上重新装饰,适当运用现代材质来体现现代感。另一方面,要植入以旅游服务和文化休闲功能为主的现代性生活功能,在例如精品民宿、里院文化体验馆、文创精品店、茶室等功能。上述功能皆具备小规模、多样性的微更新要求,适合现代人对历史文化体验的体验诉求和消费理解,这样一来既实现了对中西交融的传统文化以及里院生活文化的传承,也实现了传统街区与现代都市生活的完美结合,为街区的保护和更新注入了持续的动力。

图9 街区功能置换规划图

4 结论和反思

历史文化街区是城市发展历史的印记,是传统文化的空间载体,悠久的历史积淀决定了其具有不可复制性。因此,在面对历史文化街区的保护与更新规划时,“度”的把握就显得至关重要,在保证街区真实性的前提下,还要融入现代生活气息,让传统和现代在同一空间载体上共存,需要我们从多维度视角进行思考。“微更新”理念及其策略和方法是一个渐进式的、动态的、可持续的过程,在存量规划的大背景下,探索微更新理念在历史文化街区保护和更新中的运用具有现实指导意义。

文章基于微更新理念,探索其在历史文化街区保护和更新规划中所能发挥出的作用。通过分析微更新理念在国内外的发展,提出其三点特征:即尊重历史肌理、强调保护传统风貌特色和注重提升街区活力。选取位于青岛市上海路——武定路历史文化街区的裕德里里院地块为例,对地块街巷和院落空间、建筑现状和形式、街道界面和空间尺度等进行详细调研测绘分析,并提出基于微更新的保护和更新策略。

当然,微更新仍然需要我们从宏观角度对历史文化街区的功能定位、发展方向等进行总体考虑和布局,把历史文化街区看做是城市发展时间轴上的一部分,使其更好的融入到城市发展脉络当中,而不是为了追求工程速度而忽略了时间刻度,只有这样,历史文化街区才能更好地体现一座城市的发展历史,更好地保留城市的历史记忆,才能最大限度的发挥其历史价值。