早期胃癌和癌前病变内镜下黏膜剥离术治疗后复发的预测因子分析

2019-11-06邓曦祥

邓曦祥

胃癌是一种常见的消化道恶性肿瘤,而若能早期及时发现和治疗,能够大大延长患者的生存时间[1]。内镜下黏膜剥离术(endoscopic submucosal dissection,ESD)是指在内镜下将病变黏膜从黏膜下层完整剥离的微创技术,其已成为早期胃癌和癌前病变的主要治疗方法之一[2]。ESD治疗早期胃癌和癌前病变后,仍有一定的几率会发生局部复发[3],研究分析其预测因子,能够帮助临床上对存在危险因素的患者加强术后随访和检测,予以及早发现和干预。但国内相关的研究较为缺乏,本次研究旨在填补这一空白。

1 资料与方法

1.1 临床资料

本次研究经我院医学伦理委员会审核批准,选取2010年1月至2016年12月在我院接受ESD的419例早期胃癌或癌前病变患者的临床资料进行回顾性研究,其中男性233例,女性186例,年龄27~73岁,平均(55.21±12.36)岁。

1.2 入选标准

1.2.1 纳入标准

①患者经胃镜活检诊断为早期胃癌或癌前病变,癌前病变包括绒毛状管状腺瘤伴低级别上皮内瘤变和高级别上皮内瘤变[4];②符合ESD手术指征;③接受ESD手术;④术后接受至少2年的定期随访,首2年每6个月一次行胃镜检查,之后每年行1次胃镜检查,随访资料完整。

1.2.2 排除标准

①患者经ESD术后行2期手术治疗;②患者行ESD后病理诊断为黏膜下肿瘤、无胃肿瘤证据、低级别上皮内瘤变;③缺乏完整的定期术后胃镜随访资料;④除ESD手术位置外,其他部位存在病变。

1.3 观察指标

收集患者的各项临床病例资料,部分特征定义如下:①病变位置采用日本《胃癌处理规约》[5]标准,将胃部三等分后,分为上1/3,中1/3和下1/3;②病变大小和切除标本大小采用病理学报告显示的最大直径;③表面结节,表面出现不规则凸起或结节黏膜;④萎缩性胃炎根据Kimura-Takemoto分级系统[6]分级,分为轻度(正常-C2),中度(C3-O1)和重度(O2-O3);⑤手术时间是从标记病变到完全切除病变的时间(包括止血时间);⑥组织学诊断根据日本《胃癌处理规约》中的相关标准;⑦疤痕情况,ESD术后第一次胃镜随访检查时,对疤痕的外观、颜色、表面情况等进行评估;⑧局部复发为ESD术后疤痕或邻近部位发生肿瘤性病变,包括非典型腺瘤样增生和早期胃癌。

1.4 统计学方法

2 结果

2.1 早期胃癌或癌前病变ESD术后局部复发情况

共纳入419例患者,随访时间为(34.59±13.48)个月。在随访期间经胃镜活检确诊为ESD术后局部复发14例,复发率为3.34%。

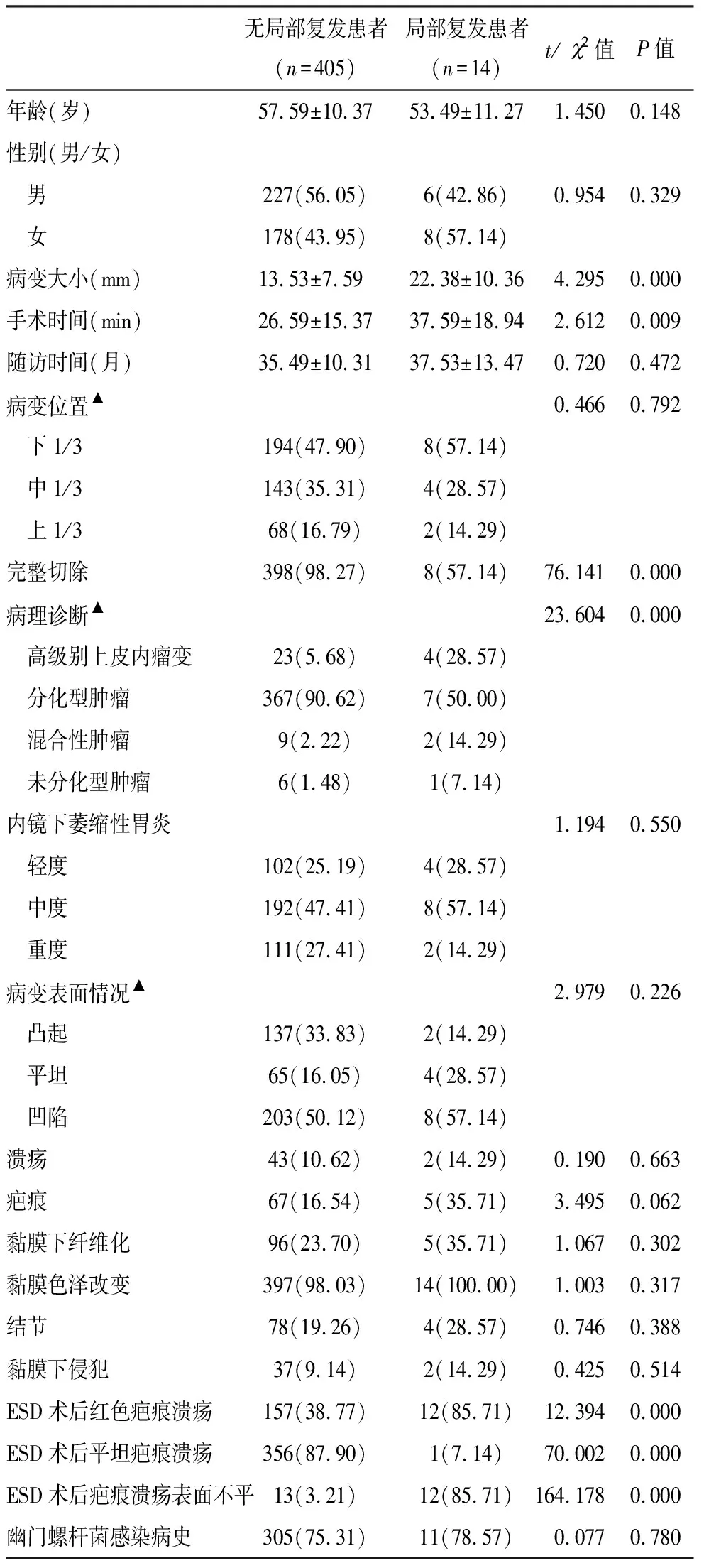

2.2 ESD术后复发与未复发患者临床特征资料比较(见表1)

表1 ESD术后复发与未复发患者临床特征资料比较

注:▲为Fish精确检验

2.2.1 比较两组患者的临床特征资料,结果显示两组间的年龄、性别、随访时间、病变位置、内镜下萎缩性胃炎的严重程度、病变表面情况、幽门螺杆菌感染比较两组无统计学差异,P>0.05。

2.2.2 ESD术后复发与未复发患者手术病变大小比较 ESD术后复发与未复发患者病变大小单因素分析显示,差异具有统计学意义(P<0.001),提示病变越大复发率越高。

2.2.3 ESD术后复发与未复发患者手术时间比较 ESD术后复发与未复发患者手术干预时间比较(P<0.05),提示手术的短时间可能有助于减少复发。

2.2.4 ESD术后复发与未复发患者完整切除率比较 无局部复发组完整切除率高于局部复发患者(P<0.05),提示完整切除可能有助于减少复发。

2.2.5 ESD术后复发与未复发患者病理诊断比较 无局部复发组高级别上皮内瘤变、分化型肿瘤、混合性肿瘤、未分化肿瘤诊断率明显低于复发组(P<0.05),提示以上病理诊断者复发率高。

2.2.6 ESD术后复发与未复发患者术后瘢痕比较 术后红色瘢痕、瘢痕表面不平组局部复发率高,术后瘢痕平坦者复发率低,两组比较差异有统计学意义(P<0.05)。

2.3 ESD术后疤痕异常表现对局部复发的影响

ESD术后疤痕异常表现主要为黏膜形态不平、黏膜色泽改变以及黏膜颜色不均。14例局部复发患者中6例疤痕黏膜有2种上述异常,而8例出现3种上述异常表现,见表2。

表2 ESD术后疤痕异常表现个数对局部复发的影响

注:两组比较,Z=3.033,P=0.002

3 讨论

胃癌是一种常见的消化道恶性肿瘤,其发病率占我国恶性肿瘤的首位[7]。近年来,随着民众健康意识的增强和体检的普及,早期胃癌的发现率显著增加。早期胃癌或癌前病变患者若能得到及早发现及干预治疗,患者的5年生存率可达到90%以上,这极大地延长了患者的生存时间,改善了患者的生活质量[8-9]。

微创内镜技术在近年来得到了很大的发展,而内镜下黏膜剥离术已经成为目前公认的治疗早期胃癌和癌前病变的主要治疗方法之一[10]。国内外的研究都已经证明,ESD和外科手术对早期胃癌和癌前病变的疗效相当,不仅能够有效降低术后并发症的发生率,而且具有创伤小、恢复快等优点[11-12]。

虽然ESD对早期胃癌和癌前病变病变有很好的疗效,但ESD术后仍有一定的局部复发率[13]。本次研究回顾分析了我院在2010年~2016年间接受ESD治疗早期胃癌和癌前病变患者,发现ESD术后早期胃癌和癌前病变的局部复发率为3.34%,这与国内外报道相似[14-16]。但目前为止,对于影响ESD术后早期胃癌或癌前病变局部复发的研究较少,在国内更是空白,而本次研究恰好可弥补这一空白。研究发现,病变大小、手术时间、有无完整切除、病变病理诊断及ESD术后疤痕情况是ESD术后局部复发的危险因素。早期胃癌或癌前病变ESD治疗的病变大小并没有统一的规定,但一般认为病变直径≤3 cm时均可进行ESD治疗[17],而我们的研究结果指出,若病变直径≥20 mm,患者术后发生局部复发的危险度显著升高,这可能与过大的病变面积提示病变程度严重,完整切除所有病变组织存在一定难度。因此,这亦提示在病变面积较大时,是否选择ESD进行治疗,还需要结合临床,谨慎做出决定。此外,不完整切除是ESD术后局部复发的危险因素,因此若ESD术后病理诊断提示病变组织未被完整切除时,再次进行ESD或手术治疗对预防早期胃癌的局部复发是十分必要的,Suzuki S等人的研究也证实,在非根治性ESD术后行补充手术可以使早期胃癌患者的生存获益[18]。ESD术后疤痕的形态亦能一定程度上预测术后局部复发的危险性。我们的研究显示,ESD术后疤痕的不典型形态,包括表面不平整、黏膜色泽改变或者颜色不均,都提示ESD术后疤痕愈合不佳。若疤痕出现2种或以上的不典型形态,则发生术后局部复发的危险性更高。这提示在ESD术后随访中,若患者的手术疤痕出现不典型形态,需提高警惕,必要时可行活检、甚至追加手术,尽早发现和治疗早期胃癌ESD术后复发,延长患者生存时间,提高患者生活质量[19-20]。本次研究仅涉及单中心研究,样本量较小,因此还需进一步进行大样本多中心的研究,进一步明确ESD治疗早期胃癌和癌前病变后复发的预测因子,从而为尽早干预和治疗复发提供参考。