动力电池热模型研究现状*

2019-11-06苏建彬

苏建彬

(福州职业技术学院,福建 福州 350108)

前言

随着中国的制造业迅速发展,汽车工业面临着许多挑战,例如能源危机、污染治理、低碳发展和产业转型,因此,发展新能源汽车已经成为降低汽车工业石油依赖、降低排气污染的唯一途径。为了推动新能源汽车工业,中国政府发布了一系列奖励、鼓励措施,随着新技术的飞速发展,新能源汽车将迎来重要的转型变革。

然而,目前关键零部件的技术水平任仍然是制约新能源汽车产业发展的重要因素,如驱动电机、动力电池和电子电控技术等。其中,动力电池是新能源汽车的动力输入,是整车当中首要的零部件,其技术的高低,决定了新能源汽车的发展程度。新能源汽车的续航里程和安全性能一直是人们关注的重点,学者也基本围绕这个问题开展研究,希望解决动力电池的可靠性、使用寿命和充电效率技术问题[1]。通常0℃到45℃是锂电池的工作温度范围,而电动汽车电池的使用范围在-20℃到60℃之间,在使用过程中,由于温度的差异容易引起锂电池温度问题,导致电池组自燃或爆炸[2]。

并联的电池在充放电过程中,由于各个电池之间温度的不同,会产生热电耦合现象,温度低的电池内阻大,分担的电流过小,造成电池不均衡,引发安全事故。当电池严重过热,特别是在高温环境下,使用高倍率放电,会加剧化学反应的进行,发生热失控,电池很可能出现漏液、冒烟等情况,严重时可能发生爆炸[3]。相反,当温度过低时,电池会发生惰性现象,电池的容量降低,可能导致电池寿命下降。近年来,关于电动车自燃事件的报道也不少,比如著名的特斯拉电动车和比亚迪唐。

综上所述,车用锂离子动力电池的温度管理问题突出,综合多方面因素,设计合理的热管理系统,来降低电池的温度和减少电池之间的温度不均匀性是及其重要的。优良的电池热管理系统,能保证电池组在合适温度范围工作,延长其寿命,减少电池自燃现象,从而提高电动车安全性、加快电动汽车产业的发展以及改善自然环境[4]。

1 动力电池热模型研究进展

电池热模型主要有四种,每种名称和特点如表1 所示:

表1 模型类别表

各模型的研宄进展如下:

1.1 集总参数模型

集总参数模型,是将电池一体化,获取电池的总体温度,由此得到的是一个平均值,不能计算出电池各个位置的具体温度值。因此,集总参数模型主要用于研究电池的整体特性,且相对简单。使用集总参数模型,Gerardine Botte 高研究了锂离子电池在高放电倍率下的温度,并分析得到了电池温度的影响因素[5]。王发成利用集总参数模型,建立了简易的电池热模型,并由此得到电池的温度、换热量等[6]。

1.2 一维模型

为了研究电池在某一维度上的温度分布,可采用一维模型。电池的维度包括径向、纵向和厚度方向。相对来说,一维模型的结果较为粗略,只能简单计算电池在某一方向的温度分布。采用一维模型的有:Ohshima.T 等人为了验证一维模型的准确性,对比了锂电池在充放电过程中的温度实测值,和在相同条件下用一维模型计算出的温度模拟值[7]。Smith.K等人通过一维模型,得到方形锂电池厚度方向的温度分布情况[8]。

1.3 二维模型

二维模型较一维模型更为具体,能体现出电池在某一切面上的温度分布情况。釆用二维模型的有:ChenSC 等对卷绕式单体锂离子电池建立了二维产热模型,并利用气冷方式对其进行冷却模拟[9]。Wu Mao Sung 等用二维模型,对18650锂电池在不同散热方式下的纵向、径向温度分布进行了模拟,并与试验的实测值进行详细比较[10]。

1.4 三维模型

三维模型是通过建立完整的电池三维模型,来计算出整个电池的温度分布,是最为准确的描述电池温度的热模型,有利于研究者对各个部分温度的具体分析,优化电池、电池组以及热管理系统的设计。采用三维模型的情况如表2:

表2 研究现状表

2 锂离子动力电池热管理系统要求

电池组热管理主要是依据电池的最佳温度工作范围,通过优化电池箱结构和控制系统、改进电池排列方式以及加入传热导热介质等来有效地对电池组进行温度调节。主要是当电池温度过高时进行散热、电池温度过低时进行加热,达到降低电池组的最高温度和电池与电池之间的温度差,从而提高电动汽车的安全性以及运行效率。

2.1 散热方案的研究

20 世纪80 年代,便有了电池热管理相关技术,不过,由于电池在大型设备等领域几乎没有应用,在1998 年之前,电池热管理技术很少受到关注。1999 年之后,动力电池运用越来越广泛,动力电池也显现出其本身的热问题,电池热管理技术引起重视,并开始系统化。目前,电池热管理的技术主要有以下几种:

(1)研究耐温电池材料,具体分类如图1:

图1 耐温材料分类图

(2)研究空气冷却,具体分类如图2:

图2 空气冷却分类图

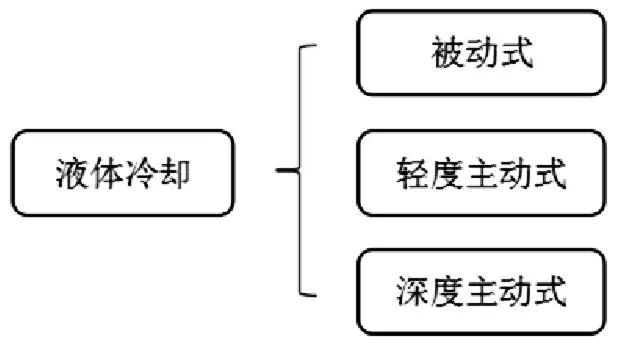

(3)研究液体冷却,具体分类如图3:

图3 液体冷却分类图

(4)基于制冷制热原理的热管理系统,具体分类如图4:

图4 制冷制热原理分类图

(5)研究相变材料冷却。

其中多种方式的耦合,能弥补不同技术的缺点,发挥出更好的作用,一直是研究的热点[12]。

2.1.1 空气冷却

目前主要采用的冷却方法是空气冷却,分为被动散热(自然冷却)和主动散热(强制对流散热)两种。电池的温度受换热系数的影响,当换热系数减小到0 即绝热时电池的温度,电池组的温度越来越高。一般认为5W/m2·K 的对流换热系数对应自然冷却,而25W/m2·K 的对流换热系数对应强制对流冷却。常见的送风通道,有串联通道和并联通道两种(如图 5)[13]。

图5 (a)串联通道;(b)并联通道

虽然空气冷却实现起来比较容易,但是其冷却效果不大理想,而且还需要给风扇等散热器提供额外的功率。

2.1.2 液体冷却

液体冷却分为两种,一种是把液体灌注到条状管式装置或者散热夹套中[14]。另一种是将电池浸没在冷却液中,这种方式要求液体必须是绝缘的电介质,以避免短路[15]。一般冷却系统通过管路和电池相连,将冷却液注入到管路中,通过冷却液的循环流动,将电池的热量带走。通常来说,液体的传热效率大于空气[16]。液体能通过传递热量来冷却,可以使电池组的温度分布得更均匀,但是如果采用导电液体,就得考虑短路问题,增加结构和密封性将液体和电池隔开,这样带来的不利影响包括:增加了结构的复杂性、增加设计制作成本以及降低了冷却性能。

2.1.3 相变材料(PCM)冷却

相变材料是指:在一定温度下,自身的物理状态发生变化的物质。当其物理性质发生变化,即发生相变时,相变材料会吸收或者释放很大的相变潜热,电池组内温度的一致性,就是由相变潜热来保证的。这种散热方式不像空气冷却是通过温差来散热的,因此,对平衡温度要求较低,几乎不受外界环境因素的影响,从而能起到保证电池单元在正常温度范围的作用。但是相变材料作为单纯的吸热和储热物质,不能将本身的热量散去,电动汽车在工作时需要将热量及时的散掉,所以,采用这种冷却方式与其他散热方式相结合能获得更好的效果[17]。

常见相变材料的比热容和相变潜热如表3:

表3 常见相变材料参数表

2.1.4 热管材料冷却

除了相变材料,锂离子动力电池热管理也常采用热管技术,这是因为热管具有超强的导热能力。同时热管的工作温度范围广,因此在各个领域得到广泛应用。热管技术主要时通过热传导原,透过热管将热源的热量快速传递到外界去。热管的多样性性决定了其有多种分类方式,有按工作温度分、按工作回流力分、按介质分以及按结构分。

热管主要由液芯、热管壳和传热工质组成。热管构件分为三个工作段,从轴向依次为蒸发段、绝热段和冷凝段[18]。热管就是通过这三个工作段的热量循环来进行热传输的。

每个工作段的作用如表4:

表4 热管各段作用表

热管工作过程如表5 所示:

表5 热管工作过程表

由于是相变传热,且没有外部能量输入,因此热管连续循环的工作过程是无源的,提高了热管的安全可靠性,而且延长了其使用周期。另外,热管的工作方式,决定了其内阻很小,能够以极小的温差转化大量的热。

3 结论

本文主要对锂离子动力电池热状态研究现状进行阐述,并就锂离子动力电池热管理系统要求进行分析。建议以后锂离子电池热状态研究可以将研究重心放在多种维度模型结合,得到在各种条件下的最佳组合方式。