对高中化学教材中“物质的量”内容的编写建议

2019-11-05洪天慧

摘要: 基于对中学“物质的量”内容编写与教学中存在的种种问题的分析,建议在高中化学教材中使用一种全新的“物质的量”的编写方案。对全新“物质的量”编写方案提出建议,并附加一些说明。

关键词: 物质的量; 摩尔; 阿伏伽德罗常数; 教材编写

文章编号: 10056629(2019)10009107中图分类号: G633.8文献标识码: B

1 问题的提出

1.1 中学化学教材“物质的量”概念很不统一

由表1可以看出,中学化学教材中的“物质的量”的概念很不统一,就是同一版本,如江苏教育版,其不同时期的“物质的量”的概念也很不统一。山东科技版虽只有一种形式,但明显存在一些问题: (1)“拗口难懂”[4];(2)基本物理量用非基本物理量(微粒数目,符号为N)来定义不妥;(3)物质的量可以衡量“所有微粒”,而概念中只是衡量“其他微粒”。

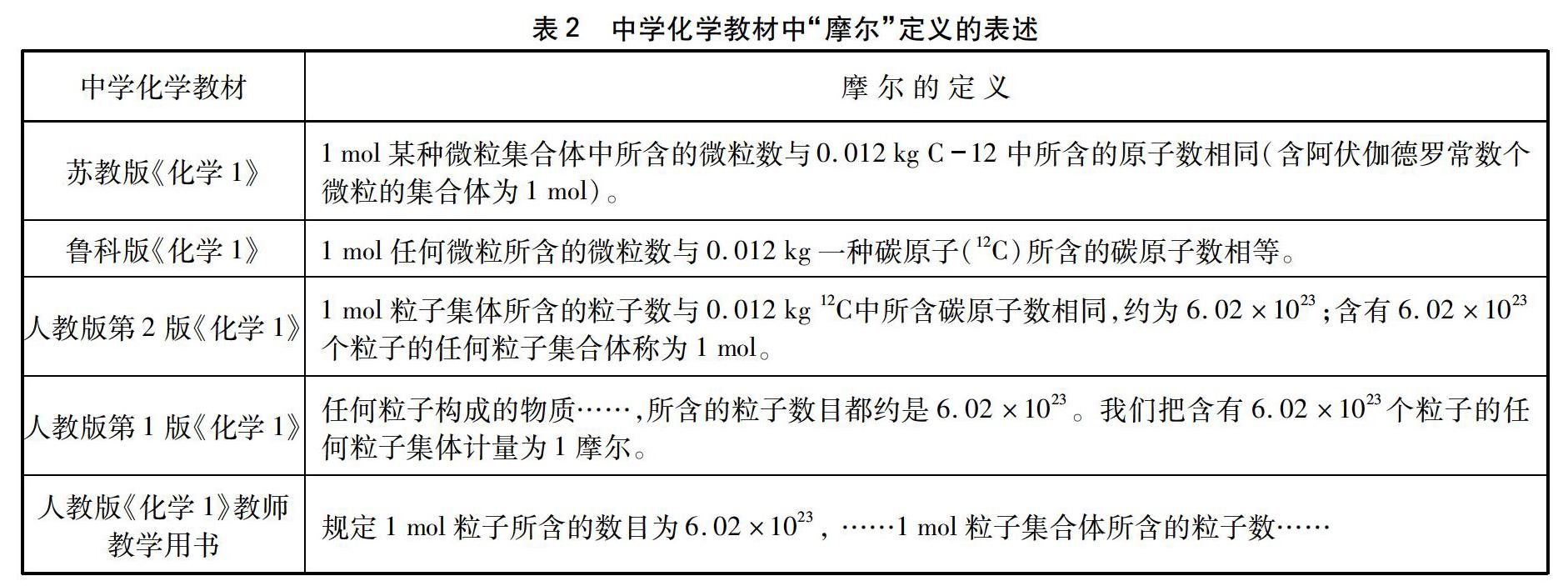

1.2 中学化学教材“摩尔”的定义杂乱不一

由表2可以看出,中学化学教材中摩尔的定义杂乱不一,这给中学化学“摩尔”教学造成了许多障碍:

(1) 有时用“0.012kg C12中所含的原子数”,有时用“阿伏伽德罗常数”,有时用“6.02×1023”,有时用“约6.02×1023”(引自现代汉语词典第6版“摩”条目),使得教学无所适从。

(2) 有时用“某种微粒集合体”,有时用“集合体”,有时用“任何微粒”,有时前面用“粒子集体”,后面用“任何粒子集合体”,有时前面用“任何粒子”,后面用“任何粒子集体”,有时前面用“粒子”,后面用“粒子集合体”,使得教学费时费力。

(3) 摩尔的定义中用“微粒数”“粒子数”“粒子数目”“数目”,其他一些地方用“粒子的数目”“微粒的数目”“微粒数目”“微观粒子的数量”“微观粒子数目”“微粒的数量”“微粒个数”“微观数目”,给教学带来不少的烦恼与困惑。比如: ①“微粒数”是一个物理量,在教材不断“强调‘物质的量是一个基本物理量,四个字是一个整体,不能拆开理解,也不能压缩为‘物质量”[5]的背景下,其有这么多不同表述着实令人烦恼。②“微粒个数→从微粒的角度认识一定物质的量的物质”[6],“就以上定量关系中,‘质量与‘微粒的关系,是我们研究化学的人们最为关心的问题”[7]。这些表述是“从微粒的角度”还是“从微粒个数的角度”?是“质量”与“微粒”的关系还是“质量”与“微粒个数”的定量关系?我们都感到很困惑。

1.6 “物质的量在化学方程式计算中的应用”及其相关内容编写存在问题

(1)从前后知识的衔接角度审视,存在衔接问题;(2)从知识的掌握与技能形成的角度审视,存在综合性强问题。具体存在的问题详见李顺友老师在《化学教育》上发表的专论[30]。

1.7 “物质的量在化学式计算中的应用”教材编写与教师教学中存在的问题

1.7.1 教材编写方面存在的问题

教材编写没有足够重视物质的量应用于化学式的计算。其主要的表现为: (1)“物质的量在化学式计算中的应用”新旧人教版化学教材都做了隐性的处理,导致学生对物质的量应用于化学式的计算内容认识模糊、肤浅[31]。(2)苏教版化学教材凸显了结论粒子个数之比等于物质的量之比在化学式计算中的应用,但没有凸显结论粒子个数之比等于物质的量之比的形成过程;鲁科版化学教材凸显了结论粒子个数之比等于物质的量之比的形成过程,但没有凸显结论粒子个数之比等于物质的量之比在化学式计算中的应用。(3)对本节(鲁科版第3节“化学中常用的物理量——物质的量”)的教学,建议从两个方面进行概括与整合: 一是以物质的量为核心的各物理量之间的转化关系;另一个是运用物质的量的视角来认识化学反应[32]。却没有与“物质的量应用于化学方程式中的计算”同等重要的“物质的量应用于化学式的计算”[33]的概括与整合。(4)人教版教材计算题(隶属于“物质的量在化学方程式计算中的应用”): 中和0.1mol NaOH需要多少摩H2SO4?其规范的解题格式要求为[34~35]: ①设未知量;②写出反应的化学方程式;③在化学方程式的下面写出相关物质的化学计量数以及已知量、未知量;④列出比例式,求解;⑤简明地写出答案。但人教版教材这一道计算例题[36](隶属于“物质的量在化学式计算中的应用”): 71g Na2SO4中含有Na+和SO2-4的物质的量各是多少?其解题的格式显然是不够规范: 从Na2SO4的物质的量到Na+和SO2-4的物质的量只有结论没有过程。

1.7.2 教师教学方面存在的问题

经归纳后得出问题主要有[37]: (1)物质的量应用于化学式计算的教学隐性化。很多教师把物质的量应用于化学式的计算教学,与物质的量与粒子数的换算教学混杂在一起,并隐藏于其中,导致为形成物质的量与粒子数换算公式所举的例证类型不单一,严重干扰了物质的量与粒子数换算公式的自然生成。(2)忽视结论的形成教学。有的教师把由物质的量与微粒个数的换算公式推导出的粒子个数之比等于物质的量之比(同种粒子),直接用于化学式的计算(不同粒子之间),学生感到非常突兀。缺失结论粒子个数之比等于物质的量之比的形成教学。

1.8 “桥梁说”不利于教师的教与学生的学

中学“摩尔”教学常出现“桥梁说”(见三种版本高中化学教材和表4)。这些“桥梁说”纷繁复杂,令人眼花缭乱。这些“桥梁说”,学生根本无法理解是什么意思,龙琪[46]、钟志健[47]也持有类似的看法。这些“桥梁说”还衍生出很多的疑问,使师生难以解答。比如: (1)能说“每摩尔”是联系微观和宏观的桥梁吗?(2)阿伏伽德罗常数和物质的量自身是微观量还是宏观量?沈乃澂[48]认为物质的量是微观量,高中教辅书[49]认为物质的量是宏观量,他们中谁对?(3)龙琪、颜建河的表述中说: 质量、体积是宏观物理量。这种表述对吗?(高中物理教材有表述“分子质量、分子体积等微观物理量”)(4)“桥梁说”一端有的为“粒子数”,有的为“微观粒子”,它们都对吗?(5)用油膜法估测分子大小是由宏观量去计算微观量的计算[50],“金钢石的体积=碳原子数×一个碳原子的体积[51]”是由微观量去计算宏观量的计算,这些计算不需要用到阿伏伽德罗常数,为何在同一本物理教学用书上却说“由宏观量去计算微观量,或由微观量计算宏观量,都要通过阿伏伽德罗常数建立联系”?若“由宏观量去计算微觀量,或由微观量计算宏观量,都要通过阿伏伽德罗常数建立联系”这个因不成立,哪又何来后面“阿伏伽德罗常数是联系宏观量与微观量的桥梁”这个果?

2 对高中化学教材中“物质的量”内容的编写建议

为从根本上解决上述问题,笔者建议在高中化学教材中引入一种全新的“物质的量”的编写方案。这个编写方案具体如下。

一、 物质的量

在物理学中,我们学习了质量、密度、比热容、热力学温度、电流、功等量,现在我们来学习在化学中常用的一个量——物质的量。物质的量这名称是从英文amount of substance翻译而来的,它是一个整体,不可拆分或简化表示。

1. 物质的量及其单位

物质的量表示宏观物质所含微观粒子的多少,符号用n表示。

在国际单位制中,物质的量的基本单位是摩尔(mole),简称摩,符号是mol。物质的量单位还有千摩(kmol)、毫摩(mmol)等,它们之间的关系是: 1kmol=1000mol, 1mol=1000mmol。

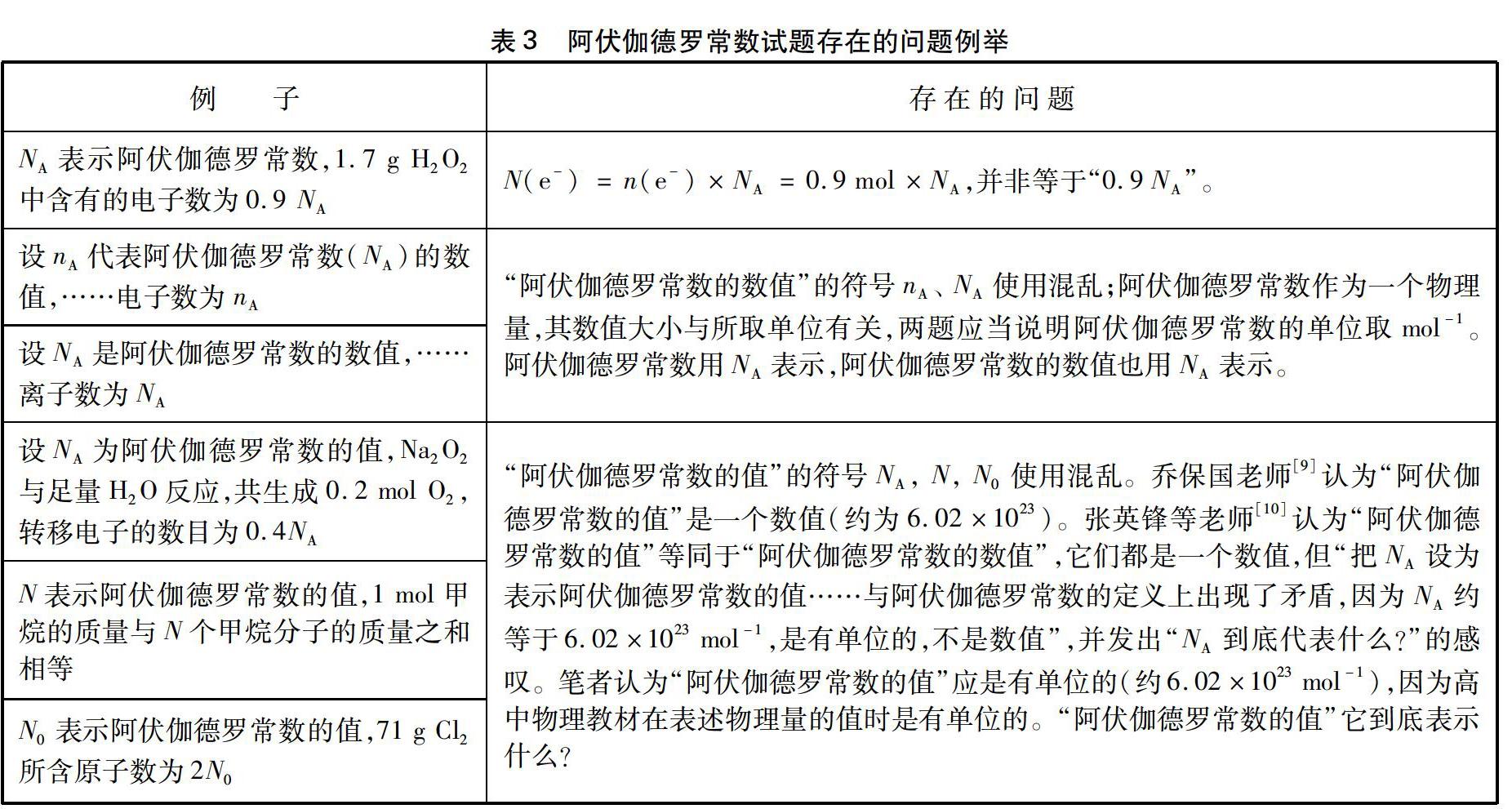

第三,上世纪九十年代前,“阿伏伽德罗常数的符号为L、NA,而通常使用L”[53]。

(3) 初中阶段物理教材(G=mg)没有编写“重力加速度”这个名词,笔者受此启发,故所建议的方案中没有编写“阿伏伽德罗常数”这个名词。如果确实要编写“阿伏伽德罗常数”这个名词,建议在教师教学用书中这样来呈现:“阿伏伽德罗常数按下式来定义: N/L=n。 其中N是微粒数,n是物质的量,L是阿伏伽德罗常数。 L=6.02214076×1023mol-1。”

(4) 建议的方案摒弃了“桥梁说”。没有“桥梁说”,教师就没有“为使学生理解‘用物质的量这个物理量把一定数目的原子、离子或分子等微观粒子与可称量的物质联系起来这句话”[54]的教学苦恼,学生就没有“学习‘物质的量的困难主要来自于对‘微观与宏观之间的桥梁的不理解”[55]的学习障碍。

(5) 将“物质的量在化学式计算中的应用教学”从“物质的量與微粒个数的换算教学”剥离出来,以标题“物质组成的定量认识”单列显性编写,并与标题“化学反应的定量认识”放在一起讨论,可有效抑制或消除前文所述的一些问题,更为重要的是,“物质组成的定量认识”与“化学反应的定量认识”的相似性,比“物质的量在化学式计算中的应用教学(物质组成的定量认识)”与“物质的量与微粒个数的换算教学”的相似性大,二者并列放在一起,分类更加科学合理。这样的编写处理,原来在教学中遇到的一些尴尬的问题(如[56]: 学习中期计算1mol H2与足量的O2完全反应生成水的质量,多数学生不是先计算1mol H2与足量的O2反应生成1mol H2O,最后将1mol H2O转换成质量,而是顽固地把1mol H2先换算成质量,再回到初中的根据质量由化学方程式来计算水的质量),也可以得到很好的解决。

参考文献:

[1]郭琦等. 苏教版与人教版中“物质的量”概念的编写比较[J]. 化学教学, 2007, (2): 24.

[2]王后雄. 高中化学新课程教科书单元内容设计及知识价值分析[J]. 化学教学, 2008, (4): 29.

[3][4][38][47][55][56]钟志健. “物质的量”教学难度成因剖析[J]. 化学教学, 2014, (10): 8~12.

[5]宋心琦主编. 化学1(必修)教师教学用书[M]. 北京: 人民教育出版社, 2006: 8.

[6][32]王磊主编. 化学1(必修)教师教学用书[M]. 济南: 山东科学技术出版社, 2014: 32, 39.

[7]王美杏. 物质的量及其单位——摩尔[C]//陈启新. 高中化学新课程教学设计与评析. 北京: 高等教育出版社, 2008: 27.

[8]洪天慧. 人教版高中《化学Ⅰ(必修)》教材指瑕[J]. 教学与管理, 2012, (34): 80.

[9]乔保国. 阿伏伽德罗常数规范应用刍议[J]. 化学教育, 2004, (7): 61, 64.

[10]张英锋等. 对高中化学教学中几个常见问题的分析与探讨[J]. 化学教学, 2011, (3): 73~74.

[11]杜德生. 初、 高中教学衔接背景下“物质的量”的教学设计[J]. 化学教学, 2012, (8): 39.

[12][28]徐佳凤, 张彩英. 初三化学“物质的量”(第1课时)教学设计及反思[J]. 化学教学, 2010, (6): 41, 42.

[13][17]杨丽梅. 谈谈物质的量的教学[J]. 中学化学教学参考, 2009, (7): 34~35.

[14]苏履强. 以“有意义的接受学习”进行“物质的量”教学[J]. 化学教育, 2004, (8): 39.

[15][24][43][46]龙琪. “摩尔”概念难点成因及化解策略[J]. 化学教学, 2015, (4): 33~36.

[16]陈廷俊. 关于规范使用“阿伏伽德罗常数”的思考[J]. 中学化学教学参考, 2012, (4): 44.

[18][41]马艳秋. 物质的量教与学设计[J]. 中学化学教学参考, 2004, (10): 11~12.

[19]佘宗平. 健全创新人格培养创新意识提高创新能力[J]. 中学化学教学参考, 2004, (1~2): 11~12.

[20]陈献忠. 浅谈“物质的量”教学难点及处理[J]. 中学化学教学参考, 2009, (9): 13~14.

[21]张福厚. “物质的量”中常见问题及对策[J]. 山西教育(高中版理科), 2005, (1): 39.

[22][35][36]人民教育出版社化学室. 化学(第一册)[M]. 北京: 人民教育出版社, 2000: 45, 79~81, 47.

[23][40]卢国锋. 人教版“化学计量在实验中的应用”第一课时教学设计[J]. 化学教学, 2009, (7): 48.

[25]王元丽. 中学化学物质的量读本编写研究[D]. 长沙: 湖南师范大学硕士学位论文, 2016.

[26][34][52]胡美玲. 中等化学应贯彻“量和单位”系列国家标准[J]. 化学教育, 1996, (5): 3~10.

[27][45][50][51]人民教育出版社课程研究所. 物理(选修33)及其教师教学用书[M]. 北京: 人民教育出版社, 2010.

[29]曹俐. 《物质的量》的教学设计[J]. 中小学教学研究, 2006, (3): 46.

[30]李顺友. “物质的量在化学方程式计算中的应用”编写与教学初探[J]. 化学教育, 2014, (11): 27~31.

[31][33][37]李顺友. 两种粒子物质的量之比的构建教学[J]. 教学月刊(中学版), 2013, (3): 34~36.

[39]肖中荣, 邓熙蓉. 在发现中学习在应用中理解——《物质的量》课堂教学设计[J]. 化学教学, 2007, (1): 45~46.

[42]曹伟等. 物质的微观粒子数和质量的桥梁——摩尔[J]. 上海计量测试, 2008, (3): 36.

[44]颜建河. 阿伏伽德罗常数考點诊治进行时[J]. 广东教育(高中版), 2012, (12): 11.

[48]沈乃澂. 质量单位千克与物质的量摩尔定义的历史、 现状和发展趋势(二)[J]. 中国计量, 2011, (6): 52.

[49]肖风杰主编. 尖子生学案·高中物理(选修33)[M]. 长春: 吉林人民出版社, 2016: 6~8.

[53]沈仁义. 建议修改“物质的量”、 “摩尔”及“阿伏伽德罗常数”的定义和符号[J]. 计量与测试技术, 1994, (3): 21.

[54]人民教育出版社化学室. 化学(第一册)教师教学用书[M]. 北京: 人民教育出版社, 2000: 59.