全域旅游视角下传统村落文化资源的产业化研究

2019-11-04郭园园

郭园园

[摘 要]随着国家对传统文化的重视和保护力度的加大,社会各界力量在传统村落和传统文化的保护和传承方面展开了行动。全域旅游将文化资源整合,推进了乡村的经济转型和产业升级,山西省泽州县传统村落文化资源样态丰富,运用文化资源的优势,以节事展会、电视栏目和农旅融合的方式在全域旅游方面取得了一定成效,在规划未健全、乡村文化挖掘不足和产业有待融合的挑战下,仍需加强产业规划建设、突破产业瓶颈与强化文化符号,促进传统村落文化资源向文化产业的转变。

[关键词]全域旅游;传统村落;泽州;文化资源

文化资源内涵丰富,外延广阔,相互交织,不易分割,极其复杂。为加强对文化资源的认知,国内外学者对国内外文化资源进行了多种划分。其中,按照文化资源主题内容的不同,可以将其划分为自然文化资源、历史文化资源、民族文化资源、民俗文化资源、宗教文化资源、红色文化资源、艺术文化资源及名人文化资源等类型①。传统村落是我国历史文化资源的重要组成部分,蕴藏着丰富的历史信息和文化景观,是我国农耕文明留下的最大的文化遗产。2018年,国务院办公厅发布了《关于促进全域旅游发展的指导意见》,提出要将一定区域作为完整的旅游目的地,以旅游业为优势产业促进产业融合,不断提升旅游业现代化、集约化、品质化、国际化水平,更好地满足旅游消费需求②。现阶段,全域旅游在国家大力支持下迎来了历史性的发展机遇,傳统村落在此契机下得到稳步发展。

传统村落作为中国社会最基本的单元,也是传统文化得以传承的重要空间,发展文化产业是古村落保护与开发的有效途径之一③。近年来,学者对传统村落的研究逐渐增多,国内主要从传统村落自身的治理与保护、传统村落与其他产业的结合、传统村落内部运行机制与因素作用等方面展开研究。然而,在当下全域旅游大背景下,学术界对我国某一特定区域的传统村落实证研究相对较少,文化与旅游的产业化结合还有待深度探讨。山西省泽州县是第二批全国全域旅游示范区创建单位,区域内传统村落聚集,文化资源丰富,全域旅游发展取得了一定的成果。本研究在梳理泽州县传统村落的历史文化资源的基础上,通过分析该县区借助全域旅游发展传统村落的方式与取得的成效,结合当前发展的困境,对文化资源的产业化转化进行了论述。

一、泽州县传统村落的文化资源优势

山西省泽州县,隶属于山西省晋城市,原为晋城市郊区,1996年改为现名。位于山西省东南端,全县共13个乡镇,富含多种多样的文化资源,其中历史遗存遗迹、特色民居建筑、历史文化名城名镇和传统村落等有形文化资源是该地区历史发展和传承的重要文化符号。同时,语言文字、文学艺术、神话传说、风俗习惯和民族节庆等无形的文化资源也为该地区增添了浓郁的文化氛围和气息。以传统村落为代表的文化空间,将有形与无形的文化资源聚集,是文化传承和发展的重要基地。

(一)中国传统村落名录数量众多

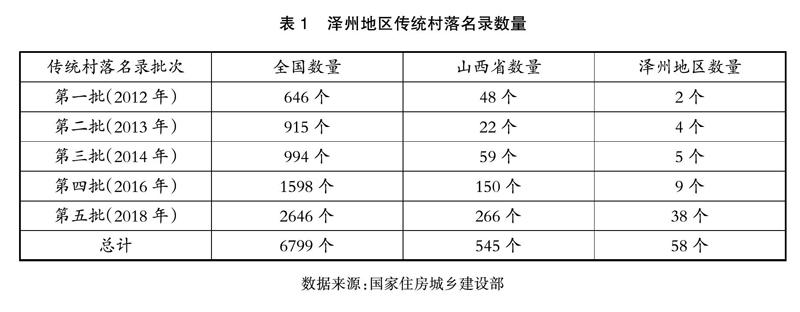

自2012年以来,在我国住房城乡建设部与相关部门对传统村落组织调查下,全国已有4153个村落被列入中国传统村落名录,涵盖全国所有省272个地级市、43个民族,大部分传统村落已列入名录。2018年,第五批中国传统村落名录的2646个村落中,山西省共有266个村落入选,晋城市以93个村落入选数量,成为入选最多的城市。据统计,泽州地区被列入中国传统村落名录的村落数量共计58个,约占山西省数量的十分之一,占全国总名录数量比重较大,具有高度的历史文化价值。

(二)中国传统村落文化资源样态丰富

泽州县是晋东南文化的典型代表区域,县区内明清时期的民居建筑覆盖面尤为广阔,这成为当地传统村落的一大特色。截至2019年1月,泽州县东沟村等8个村落被评为国家级历史文化名村,西洼村等7个村落被评为省级历史文化名村。泽州县传统村落文化特征鲜明,其中包括绿色环保宜居型、民俗璀璨型、古建筑格局完整型和名人故居型等类型村落。同时,泽州县传统村落的文化资源样态丰富,明清时期传统民居建筑在村民的保护下仍留存完好,民俗节庆成为当地的主要文化活动,煤铁资源发达孕育的晋商文化仍沿袭至今。

1. 大院和牌楼为代表的传统民居建筑

山西民居是我国传统民居建筑的一个代表性流派,在中国民居中向来有“北山西,南皖南”的说法。泽州地区传统民居建筑是山西民居的典型代表,与其他地区传统民居的共同特点都是聚族而居,坐北朝南,注重内采光;木梁作为主要的承重材料,砖、石与土砌用来保护墙体;堂屋一般为院落的中心,屋檐角多向上。该地区的民居建筑类型以大院形式居多,其中包括西黄石村的杜家义和大院、石淙头村的潘家大院、洞八岭村的谢家大院和上村村的张家大院等宗族大院,这些大院都是由几个院落相连而成,其全部建筑为砖瓦结构,木柱支撑,如今大都保持了明清、民国等不同时期民居的传统风貌,具有浓厚的乡土气息和较高的科学价值。同时,传统村落中保留下来的还有上村村的文举人院、漏道底村的秀才院和渠头村的马家当铺院等特色型院落。部分宅院仍有村民居住,从挺拔的高墙、粗壮的梁架、花样繁多的门窗以及各类雕饰细巧的木雕、石雕和砖雕中,都可看到当年辉煌的印记。另外,一些石筑牌楼如钟鼓楼、成庄古村的碉望楼保存完好,楼檐下的斗拱和楼面木构件做工细腻、雕刻精美,令人叹为观止。

2. 歌舞节庆为首的民俗类非物质文化遗产

泽州县的中国传统村落中非物质文化遗产多元丰富,尤以民间风俗为代表。被评为国家级非物质文化遗产的有辛壁村的晋城面塑,南庄村的泽州秧歌、泽州四弦书,水北村的上党梆子、峪南村的上党八音会和多村落共有的泽州中秋习俗,这些非物质文化遗产和相应的传承人在政府的扶持下沿袭传承至今。其中,上党梆子以演唱梆子腔为主,在中国北方地方戏曲中,声腔特点十分明显,曲目的丰富性以及对民间文化生活的依赖相融性实属罕见。同时,贾泉村的泽州鼓书、水北村的上党二簧、泽州面塑和南河底村的漾杠箱已入选山西省非物质文化遗产。冶底村的九莲灯被评为晋城市第三批非物质文化遗产项目,漏道底村的传统木匠工艺,上村村的打铁花、花灯和划旱船与马寨村的刺绣、剪纸、耍故事被泽州县评为县级非物质文化遗产。这些民俗类非物质文化遗产已成为当地居民在长期生产生活实践过程中经世代承袭下来的风尚,丰富了居民的精神世界,为村民的文化生活增添了色彩。

3. 儒释道等多神共存的宗教信仰

泽州县传统村落中庙宇林立,现存的有周村村的东岳庙、观音阁,西街村的针翁庙,段河村龙王庙,冶底村的岱庙,贺坡村的祖师庙、关帝庙,窑掌村的中月寺,陟椒村的三教堂和葛万村的汤帝庙、三官庙,黑石岭村的奶奶阁等公共类庙宇建筑。这些庙宇教堂建筑不仅有风水镇邪之用,保佑村子风调雨顺、庄稼丰收,而且给村民提供集散场所。其中,冶底岱庙作为泰山以外的唯一岱庙、道教主流全真派道场,还是道教主流全真派的圣地,已被评为全国重点文物保护单位,独特的园林布局及景观分布,使岱庙成为北方园林建筑的“活化石”。泽州县传统村落的庙宇特征是村民宗教信仰的体现,有对送子观音的信仰,有对关帝刘备的信仰,还有对三教堂中佛、道、儒三教的信仰,可以说是多神共存,信仰多样,这些古寺庙含有的多元宗教信仰文化的积淀在这里熠熠生辉,造就了独特的人文旅游资源。

4. 古街古道古墓类历史遗迹

泽州传统村落历史悠久,遗迹丰富。其中,天井关村扼太行之要冲,自古兵家必争,是古战场遗址,现遗存关城、古道、堡寨甚多,还有被誉为“晋城四大名景之一”的孔子回车,有较高的历史价值。同时,泽州代表性传统村落南沟村于近期被挖掘出明清时期泽州首富王泰来的故居——秋木山庄遗址群及王氏墓群被评为晋城市级文物保护单位。此外,茶马古道重镇南河底村与其他商业古街、古道遗址也是晋商文化的留存代表,凸显了商贾文化在古代的传播力量之大和范围之广。

当然,除以上四类代表性文化之外,泽州县传统村落还有宗族文化、饮食文化等传统历史文化,例如,发掘于泽州县南岭乡葛万村的《郭氏家谱》成册于清朝咸丰年间,这也是宗族文化留存的代表;多个村落被评为中国传统村落,泽州县气候水文孕育的小米煎饼、油圪麻、枣糕、石碾小米和石磨面粉等饮食文化也是村落历史文化资源样态的重要内容。

二、全域旅游与泽州传统村落文化资源的结合

以村镇型文化遗产形式体现的传统村落,是所在地独特地域文化的载体,由于游客的文化空间体验感强烈,而备受市场追捧①。近年来,社会各界以不同的方式加强了对传统村落的保护,随着国家旅游局提出国家全域旅游示范区的创建,国家文化与旅游部的融合,乡村成为全域旅游开展的重要基地,传统村落的文化资源保护与开发向旅游迈进。

(一)社会各界对传统村落的保护

近年来,上至国家下至村落村民,在住房城乡建设部等国家职能部门和传统村落保护和发展研究中心、新闻电视媒体和图书馆、博物馆等文化事业单位的带领下,社会民间团体和历史文化的爱好者、志愿者与村民都从自身出发,采取不同的方式,为传统村落的保护贡献出一己之力①。(详情如表2所示)

(二)全域旅游背景下泽州传统村落文化资源的发展方式

泽州县审时度势,响亮提出:瞄准创建“国家级全域旅游示范区”、山西省“全域旅游特色县”和太行山区旅游强县,展示古韵泽州,大力发展全域旅游。2016年11月,国家旅游局公布了第二批创建“国家全域旅游示范区”名单,泽州县名列其中。随后,泽州县组建了旅游发展委员会,成立了文化旅游产业集团有限公司,全面打响了“全域旅游攻坚战”。

1. 节事展会:打响泽州全域旅游文化品牌

为推动旅游业由“景区旅游”向“全域旅游”大步跨越,在“古韵泽州·全域旅游”品牌的引领下,泽州县结合资源特征与优势,着力打造晋庙铺国学小镇、大阳晋风晋貌小镇、高都夏商文化小镇和北义城现代农业小镇等特色小镇,引领全县经济转型发展。同时,依托丰富的文化旅游资源,多管齐下,举办乡村旅游节和民俗文化节等节事活动与乡村摄影展等展会活动,挖掘展示乡村文化,重点突出全域旅游品牌创意特点、加大品牌的宣传力度、延伸了品牌的附加价值,从总体上提升了泽州全域旅游的品牌知名度和市場美誉度,奏响了“古韵泽州·全域旅游”的雄浑乐章。其中,以“秋风古韵·畅游泽州”文化旅游节为代表的节事活动迄今为止已成功举办三届,活动期间,泽州县乡村摄影展走进中国历史文化名村、中国传统村落,将陟椒村等多个村落带入大众视野,在吸引人们学习古圣先贤、领悟乡村智慧的同时,将泽州的自然风光、乡村民俗民风和人文景观重现在人们眼前,引导人们认识生产生活中的这片热土,感受泽州丰富的风土人情和深厚的文化底蕴。同时,举办的美食文化节、八音会、扛桩等非物质文化展演,都为“古韵泽州·全域旅游”品牌活动注入深厚的文化内涵和价值。

2. 电视栏目:丰富泽州传统村落旅游形象

媒体在传统村落的发展中进一步创新形式。泽州县与山西黄河电视台合作了国内首档全域旅游真人秀电视竞演栏目《谁不说俺泽州好》,通过“魅力乡镇”的电视竞演和“醉美乡村”的线上评选活动,创新了传统村落全域旅游的宣传形式,将泽州传统村落带入公众视野,丰富了泽州传统村落的文化旅游形象。其中,“魅力乡镇”电视竞演活动的“乡镇印象”和“乡镇魅力”环节以乡镇短片展示与乡镇党委书记介绍当地旅游资源的形式,向观众展示地方全域旅游发展的规划和理念,将泽州乡村的文化旅游特色立体而又层次分明地呈现出来,使人们深切而真实地体验泽州乡村的基础设施和旅游服务,也使泽州的乡村美景、美食、民俗和特产等文化资源和地方特色更加鲜活而深入人心。另外,“醉美乡村”评选活动通过借助节目出品方的网络资源,在山西电视台公共频道、爱奇艺和微信等媒体平台不间断播出,实现了全媒体运营推广和线上线下的双向互动传播,创建了以节目为入口的资源整合平台,对展示全县旅游形象、宣传泽州乡村文化资源和促进泽州全域旅游发展起到了积极的作用。

3. 农旅融合:延伸泽州村落全域旅游价值

在泽州县“古韵泽州·全域旅游”的号召下,泽州各乡镇党委和政府结合实际,建立全域旅游的规范性机制,加快实施全域旅游、乡村旅游战略,把乡镇的传统村落联动作为一个大景区共同发展,着力提升全域旅游的产业价值。其中,以李寨乡为代表的乡镇对农业耕作区进行结构调整和“填色改造”,选择油菜、芍药等色彩鲜明、花期长的农作物和中药材打造精品观光梯田。同时,泽州县传统村落以乡镇为单位围绕旅游线路,进行道路整修和公路建设,完善旅游路线沿线绿化带和交通道路标识,将“厕所”落实到位,对基础设施进行精细化完善和管理。另外,各乡村在发展旅游的过程中,以农家乐的形式吸引游客品尝民间美食、感受民间风俗和体验民间生活,促进旅游相关的餐饮业、住宿业的发展,为居民创造就业岗位,提升其经济收入和商业价值。泽州县乡村农旅融合的全域旅游发展模式促进了文化资源的产业化发展,产生显著的集聚效应和规模效应。

(三)泽州传统村落全域旅游发展困境

泽州传统村落的全域旅游发展如火如荼,为村民和社会创造了文化价值、经济利益和社会贡献,对泽州县传统村落的文化传承具有重要意义。然而,由于全域旅游兴起时间较短,各乡镇发展的模式相对固定,还存在一些问题。

其一,政府规划未定,旅游项目先行。泽州县传统村落在发展全域旅游的过程中大多模仿已有的模式,追求发展的速度和利益回报,而在规划方面不到位,配套不完善。据考证,泽州全域旅游缺乏统一的产业规划和景区设计,即使有这方面的规划,也并未严格按其计划同步施行,造成传统村落为主体的旅游景区内部不配套,景区外部不协调。

其二,旅游项目缺乏,产业链仍待整合。泽州县发展全域旅游的过程中,多数游客以自驾游的方式前往传统村落,体验村落的风土人情。然而值得注意的是,以“农家乐”和“村落参观”为基础的传统乡村旅游项目单一、低调,游客逗留的时间短,往往呈现“逛街式”的参观游览。同时,大多数村落的旅游项目是以“秋风古韵·畅游泽州”旅游文化节为依托,在五一、十一和春节这样的假期开展,淡旺季十分明显,致使乡村旅游经济发展缓慢。另外,村落内对文化旅游项目的经营者多以村民为主体,而参与形式则根据个人意愿自行参与,乡村旅游仍缺少产业链的纵向整合与横向开发管理,旅游项目的开发取得了初步成效,但仍无完整的体系,处于初级阶段①。

其三,乡村文化挖掘不足,“千村一面”同质化。泽州县传统村落众多,文化资源样态丰富,然而发展文化旅游的过程中,由于对村落文化底蕴的挖掘不够,各村的旅游特色不鲜明,难免走向“千村一面”的尴尬境地。泽州县村落发展旅游大都依托古堡、大院等古建筑,加之农家乐“晋城十大碗”等普遍的饮食,连同普遍化的旅游纪念品,这样的旅游发展模式,实在难以给游客留下深刻的印象,还大大降低了游客的旅游体验,村落的文化特色和历史底蕴还需转换方式来进一步凸显。

三、泽州传统村落文化资源的产业化推进策略

传统村落的保护和发展工作是个长期的过程,党的十九大提出了乡村振兴战略实施意见,根据泽州县当前的全域旅游发展状况,针对传统村落文化资源的产业化开发难题,泽州县还需结合农林文旅康产业融合发展、全域旅游发展战略,坚持规划先行,统筹指导,高标准做好传统村落的保护与发展工作。与此同时,深入挖掘传统村落的历史文化底蕴,实现村落全域旅游的产业融合,对改善泽州县传统村落人居环境品质,留住美丽乡愁,促进传统村落的可持续发展具有重要的意义。

(一)完善全域旅游发展规划,带动村落建设升级

全域旅游因其较大的产业综合性和兼容性,将区域内部各种功能的活力激发,带动传统村落區域化发展,对乡村的振兴具有重大的意义。近年来,泽州县各村落急于开发村落的文化资源,进行景区的建设开展旅游活动,在此方面耗费了巨大的资金,然而这样的旅游开发未能给投资者带来相应的回报,村民的生活也受到负面影响。面对这样的情形,村落发展旅游的前期规划显得尤为重要,只有在区域规划的统筹安排下,村落的内部设施、产业布局、旅游服务、功能分区和相应的文化资源转化等具体步骤,才能有宏观的指导与把控,合理适时地推进村落的建设。同时,在村落发展规划的支撑下,泽州县高都镇善获村、大阳镇金汤寨村、李寨乡陟椒村和南岭乡葛万村已被列入中央财政支持范围的中国传统村落名单,将获得国家财政的大力支持。因此,制定村落发展规划和泽州县全域旅游发展战略,塑造村落独特的文化形象,以此形成村落旅游设施的配套化、个性化,有利于实现泽州县传统村落的长远发展。

(二)突破单一产业结构瓶颈,推进产业深度融合

目前,泽州县发展的旅游产业项目单一、产业链条不全,还需以全域旅游强大的综合性与兼容性突破单一的产业发展瓶颈,推动单一的产业向跨行业产业转型,实现“域”的旅游转变。因此,要结合当前的传统村落农业经营状况,利用现有旅游项目及其潜在的优势资源,挖掘农业产品的附加价值,促进其与旅游业、休闲业的融合发展。同时,根据游客的文化需求,针对传统村落文化资源产业化的市场经营主体、经营链条不完备的状况,激活传统村落产业化发展的市场,引入相关产业的策划商、管理者及开发商,让村民协同参与,实现传统村落文化资源的活态化运营与多产业融合,促进文化资源的产业转化。此外,政府还需积极制定鼓励乡村旅游与农业、文化创意产业、科技产业、金融产业、养老产业等融合的产业政策、法规、规划,从政策、资金等方面大力支持乡村旅游与相关产业的融合,打造一批乡村旅游产业融合的典范,发挥示范引领作用,培育乡村旅游新业态,打造旅游综合体①。

(三)强化传统村落文化符号,塑造文化旅游品牌

乡村,对于当地居民与外地游客而言,不仅是一种生活环境,也是一种文化认知和文化认同。因此,对泽州传统村落本土文化的塑造和文化认知的提升,需要提炼出一种让村民认同、让游客感知的文化符号,这种符号,应该是一种“来自于生活而又高于生活”的东西,以此形成文化旅游的名片和品牌。在这个过程中,泽州县应该加强对村落文化资源的普查,保留村落最本真、最独特的文化内涵,将这样的内容简化为最有代表性的文化符号,让文化成为村落的灵魂。例如,对泽州剪纸、面塑等民间手工艺和打铁花、扭秧歌等非物质文化遗产的符号再创造,可以运用到村落旅游纪念品的开发环节,形成村落特有的文化标志和文化元素。将文化符合和元素融入到现代化的产品中,有利于提升全域旅游产品的文化价值,充实村落文化符号的经济意义,让品牌和个性成为村落发展的特色,让村落的人文景观、民俗风情和生产生活留在游客心上,带在游客身上,传播至更广泛的区域,从整体上提升村落的文化形象和产业价值。

四、结语

全域旅游的发展强调以旅游带动和融合多产业发展,是社会经济发展理念和发展模式的创新,对各地文化资源的开发利用提出了精细化、差异化、多融合、“以文化人”的新要求①。泽州县传统村落的文化资源开发乘着全域旅游的背景和机遇,将文化资源向文化产业进行了多方转化,带动了区域内旅游业、休闲业等现代化产业的发展。然而,全域旅游作为新的传统村落发展方式,在乡村的区域化整合和提升方面还有很大的提升空间,村落文化资源向文化产业的转化过程中,仍面临着经济利益与文化利益的冲突。乡村优秀传统文化的传承和保护仍需坚持,传统村落的文化旅游模式需要在尊重文化、保护文化的前提下进行创新和升级,从而推动我国传统村落文化资源生态化、健康化、可持续化发展。