从原始审美形态生成看绘画审美功能的现代问题

2019-11-04陈水兴

摘 要:原始人类在认识自然和改造自然过程中孕育了艺术,并逐渐形成了实用性、功利性、美感性的艺术审美形态。文章试图对原始艺术的审美形态与绘画审美功能的关联性、其价值取向在当下所存在的问题进行探讨,希望有助于对当下艺术界的一些审美乱象起到一定的警醒作用。

关键词:审美形态;审美功能;实用性;功利性

艺术审美观经历了一个漫长的演变过程,其发展变化不言而喻。审美观的价值取向就像是艺术追求的导航,对它进行探讨与研究,显然是个重要的课题。针对原始审美形态的生成来探讨其美学内涵并重新认识、评估,对于当下如何把握正确的时代审美观有着极其重要的意义。对于艺术审美方面的探讨,显然不能光依靠审美理论进行主观臆测。结合艺术作品的实物依据进行分析诠释,才不失为一个行之有效的途径。

一、原始艺术的审美形态

(一)实用性审美

实用性审美是在原始社会生产工具实用性发展过程中逐渐出现的审美形态。原始人类最初过着“穴居野处”“茹毛饮血”的原始生活,环境恶劣,自然灾害时有发生。因而,生产实用性工具是原始社会人类生存的首要。

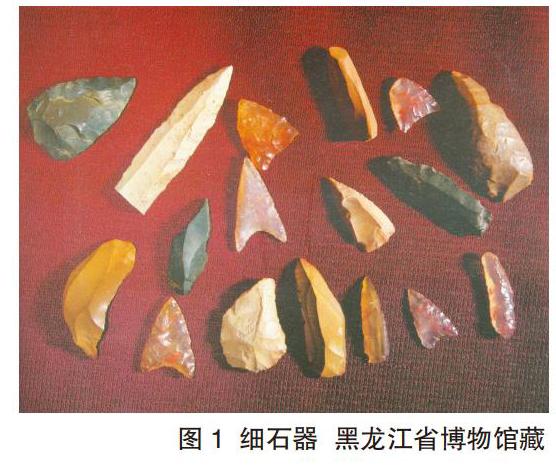

根据考古发现,原始人类最初手工打造极其简单且粗糙的如石矛、石斧、石刀、石球等石器作为捕猎或生活使用的工具,这是他们认识自然和改造自然的最早产物。原始人类历经漫长的黑暗,在蒙昧中不断摸索,生产力不断发展,生产工具由最初的朴素、简陋、粗糙的石器工具发展为更加实用、复杂而精细的打磨工具(图1)。在这种由简单到复杂、由粗陋到精细的改良过程中,工具形成多样化。这对于今天来说或许极其简单,对于原始社会来说却是一个漫长的生产实践过程。

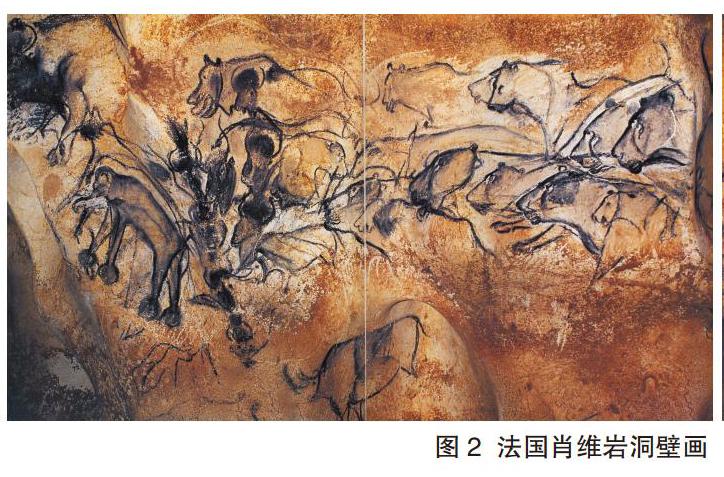

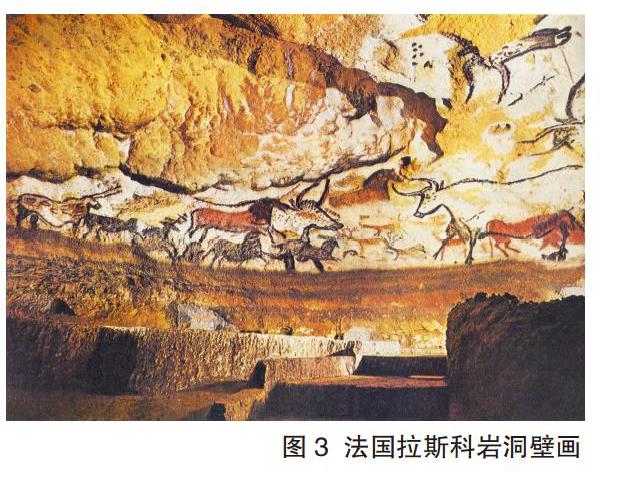

随着生产力的发展,当原始人类对物质的需求达到了一定的满足条件时,转而对精神满足产生一定的需求,从而为艺术的发生准备了条件。生产工具也由早期的随意性、即时性发展为具有一定美感要求的预想性或目的性。我们从原始生产工具、陶器和原始洞穴壁画(图2、3)、雕刻中都可以看到,它们甚至具有了几何形态、光滑、对称、平衡等形式美感。所以,实用性审美是原始人类在生产工具的不断改良过程中源于生理机能和神经系统的生存本能逐渐发展起来具有审美功能性的艺术特点。

实用性作为原始艺术的本质特征,到了今天已被广泛应用到人们生活的每个角落。显然,这是原始艺术实用性审美在今天所起到的巨大作用。

(二)功利性审美与美感审美

功利性审美是原始人类在生产实践中因某种目的性需求而逐渐发展起来的审美形态。原始社会自然灾害、猛兽袭击时有发生。原始人类一方面积极面对,不断生产更为实用的生活工具,并在一定程度上逐渐形成了对美感的认识,即所谓的实用性审美意识。另一方面则表现出消极的一面,当面对大自然的不可抗力时,出于对现实生活的某种向往、寄托而产生的某种神秘心理,诸如认为神支配一切而向神灵祈祷,将“图腾”作用于祭祀神灵的器具上来表达某种情绪和观念的巫术活动。这种强烈的心理目的性,即所谓的功利性审美意识。于是产生了的原始宗教。

马克思指出:“劳动生产力处于低级发展阶段,与此相应,人们在物质生活生产过程内部的关系,即他们彼此之间以及他们同自然之间的关系是狭隘的。这种实际的狭隘性,观念地反映在古代的自然宗教和民间宗教中。”据此,原始社会这种狭隘性心理表明,起初的“图腾”显然并非纯粹为“美”而创造,这种纯粹的抽象“符号”被视为在迷惘和不确定的世界万物中表现出的“艺术”行为。正如普列汉诺夫所说,“人最初是从功利性观点来观察事物和现象,只是后来才站到审美的观点上来看待它们的”。即是说,人是艺术创造的主体,人的创造行为要成为“艺术”,首先是人的创造行為区别于动物行为,承担艺术发生的这一创造主体,其次是人的自意识创造或无意识创造具有了“艺术性”这一特征。因此,在原始社会只有当真正的审美意识产生并赋予美感行为时,其“图腾”才会具有艺术性。其实,当我们说要探讨所谓的原始艺术时,即认可了原始“艺术”的存在,即原始的“图腾”行为,否则,探讨也就失去了意义。所以,功利性审美同样是原始社会审美意识不断发展的产物。

原始人类因生活条件的局限,纯粹的审美活动是不具备的。原始艺术的实用性与功利性之间往往表现为相互独立又相互依存。例如从不断出土或考古发现中出现的女性形象雕像(图4),“有学者认为它是人类原初性图腾观念或巫术观念的产物”,“也有些学者认为这是女性崇拜或生殖崇拜的反映”。不同的观点正说明了它们之间的独立与依存关系。但当原始艺术发展到一定程度时,对美的追求则逐渐凸显出来,这时会出现既与实用性、功利性相联系又相脱离的现象。例如在法国拉斯科洞穴壁画中绘有许多捕猎动物场景,人类学者研究认为,这是原始人类通过想象模仿巫术来实现有可能发生的事,他们希望以此的行为同样会作用于彼,两者同质同构。我们从壁画中亦可看到,这时的原始艺术正从功利性审美逐渐倾向于美感的创造上。我们不妨把这种美感创造称之为“美性审美”。这就是原始艺术审美形态生成的第三特征。

(三)原始艺术在当下的价值、意义及影响

从原始艺术的实物中可以看到,其表达内容离不开自然、生命或某种神秘特殊符号。原始人类把现实生活的主体与客体、社会与自然、生命与无生命、世俗与神圣之间相互贯通,通过直观的思维方式,让自然事物、精神观念和心理感受等都具有了形象性、具体性、象征性等特点。例如中国彩陶中鱼纹图案(图5)的图腾符号,不但有鱼本身的含义,还象征部落成员同祖先血缘上的联系,从而具有了一定的社会的意义。

原始艺术通过艺术形象来反映现实生活,把艺术与宗教、哲学、伦理等并列,以现实的模仿活动来强调艺术的客观存在。因生产条件的限制,艺术形式上具有自然、质朴、率真、随意而没有严格固有的法定形式的特点,富有创造性和独特的审美观。总之,原始艺术审美形态的生成对于中国绘画的形成、发展产生深远的影响:实用性审美于今天已经遍布生活的每个角落,在绘画方面提升到一个精神层面的高度;其超功利性和对美的向往成为我们艺术追求的本质要求,其朴素的艺术形态更是成为现今艺术审美的准则。

二、绘画现代化审美功能的问题及反思

艺术的可塑性在于我们把握对审美功能的认知与开拓。我们从中国传统绘画的发展历程可知,绘画审美随着时代的发展而变化,但始终围绕着艺术的审美本质。

怡悦功能可以说是绘画审美的最本质功能。这点从原始艺术审美形态生成起就已具备,美感能给人予精神怡悦。“成教化,助人伦”是绘画审美的教育功能,从中国传统绘画产生之初古人就已作出评述。绘画的审美还具有认识功能,例如我们通过绘画了解历史、社会乃至人生、自然物理等,绘画或艺术形象反映现实生活在原始艺术中也是最有力的依据。然而,中国绘画的发展到了近代,其价值观与审美观已部分地背离绘画的审美取向。特别是自20世纪以来,中国绘画受西方绘画的冲击影响,仿效西方艺术成为了潮流。在审美功能作用下绘画的现代转换可以说既有利也有弊。弊的方面主要是以“创新”旗号进行所谓的“实验水墨”“当代艺术”等,以“标新立异”“搞怪”“以丑为美”的视觉形象吸引观者眼球为目的,理论界甚至提出“中国画已穷途末路”“筆墨等于零”等悲观言论,带来一定程度上的负面影响。

艺术是人们认识世界和把握现实世界的一种方式,是艺术家在艺术实践过程中对客观世界的认识和反映,“一方面要归功于审美对象本身的迷人性,另一方面归功于开始时的审美期待”。因为它融合了艺术创造者的智慧、情感、理想和价值观等主体性因素而成为一种精神产品,具有了审美价值,何况绘画还有如认识、教育、陶冶情趣、娱乐等社会功能,仅以“模仿”“造影响”“吸眼球”等功利目的实有违绘画、艺术发展的本质。所以,艺术创新,需要我们不断提升艺术审美、认清绘画审美功能的本质。

参考文献:

[1]马克思.资本论:第1卷[M].海口:南海出版社,2007.

[2]普列汉诺夫.没有地址的信 艺术与社会生活[M].北京:人民文学出版社,1962.

[3]郑元者.艺术之根:艺术起源学引论[M].长沙:湖南教育出版社,1998.

[4]邓福星.艺术前的艺术:史前艺术研究[M].济南:山东文艺出版社,1986.

[5]滕守尧.审美心理描述[M].北京:中国社会科学出版社,1985.

作者简介:

陈水兴,中国艺术研究院美术学博士,广州美术学院教师。