生态视角下的读者借阅行为分析及纸本馆配策略研究

——以东北大学图书馆为例

2019-11-01高海平柴俊红

高海平 柴俊红

(东北大学图书馆 辽宁沈阳 110009)

用户至上,一直是图书馆服务的宗旨,是图书馆服务的出发点和落脚点。作为图书馆服务基础的馆藏纸本图书,阅读体验感强。目前,受到移动终端、泛化碎片阅读、浩瀚网络资源冲击,纸本图书利用率低的问题日趋明显。但是,文献研究已证实同等经费电子图书的下载量仅为纸质图书外借量的1/17[1],对高校图书馆利用情况的调查也显示纸本图书仍然是读者首选的图书馆资源[2]。如何实现纸质资源配置的高效化,提高纸本图书利用率,夯实高校馆藏服务基础,切实贯彻读者至上的服务宗旨,是当下每个高校图书馆亟待思考、解决的问题。

1 馆藏纸质图书结构优化研究现状及问题分析

供给侧研究,首要环节就是对资源建设采访的改进。张晓静从高等院校用户群出发,提出构建动态协商采访机制,实现馆藏结构的合理性、优化配置[3]。贠琳红利用统计分析法,从馆藏学科分类、复本量统计、学科购书经费、特色馆藏、馆藏利用等方面对西安电子科技大学图书馆的中文图书进行系统分析,以此为基础给出中文图书采访优化建议[4]。马蕾通过对长江大学武汉校区图书馆馆藏结构及图书利用率、借阅比、入藏比、读者类型流通数据进行系统分析,为提高图书利用率、优化馆藏结构、建立基于读者需求的采访模式提供基础参考数据和科学指导[5]。张淑侠针对高校图书馆采选工作存在的问题提出优化策略[6]。

流通数据与图书利用情况、流通轨迹具有一对一映射关系。对数据深度加工、多维转化、产生能直观反映客观事实的属性元素指导馆藏资源构建,成为馆藏结构优化的一项重要策略。梁晓虹从累计利用率、累计借阅量及h指数等多角度在用户的纸质馆藏资源流通数据分析的基础上,从系统动力学的视角,初步构建纸质馆藏资源利用动态模型[7]。钱学进以黄山学院图书馆为研究对象,通过对2009—2012年馆藏文献、读者情况、图书外借情况进行统计分析,提出馆藏建设策略[8]。葛艳以江汉大学图书馆为例,对2007—2009年各类图书借阅数据进行统计分析,提出优化馆藏结构建议[9]。

现有馆藏结构研究,主要以供给侧为馆配优化切入点。供给侧资源重构的配置方式,需求侧许多重要因素常被忽略。不免加剧资源利用失衡性,背离提高图书利用率的初衷。其次,理论性研究居多,倾向馆藏资源建构的宏观策略描述、规划、设计等,可操作性、应用性不强。运营体系、制度的流程、范围涵盖过于广泛、模糊,弱化了针对性。如基于二部图匹配、热力动力学动态模型等较新颖理论应用于馆藏结构优化的提出,对于理论研究具有导向作用。资源优化实施过程中,嵌入、融合颇为前沿、较新颖、复杂的理论,是一件耗时耗力的事情,推行阻力大、障碍多,不利于实施。笔者旨在通过可视化图表的方式对我馆(东北大学图书馆)各系列读者借阅行为数据进行分析,将生态学相关理论嵌入馆藏优化配置体系,以便更有效实现资源有序化,为同行提供实践性的参考。

2 馆藏结构优化实证研究

对东北大学图书馆(以下简称“我馆”)22大类学科中文图书馆藏数据及流通数据进行统计、分析。实验结论可靠性与样本容量正相关,样本时间阶段确立为2009年3月—2017年7月,时间跨度长达9年,实验结果能较准确揭示客观事实。

2.1 系列读者流通图书学科分布特点分析

2.1.1 基于雷达图的学科分布曲线分析

考虑数据的繁杂、枯燥、可读性差,不利于实际问题的分析。依据读者层次,绘制雷达分布图,直观、清晰反映系列读者流通图书的学科分布情况。

图1系黑色封闭曲线即为学科需求分布曲线,宏观意义上揭示了我馆不同层次读者对学科需求的分布状况。两类系列读者雷达分布轨迹形状越相近,则学科需求规律越同步。学科需求曲线上的“点”与雷达图边缘距离越大,读者对该点对应的类目图书兴趣度越高,借阅占比也越高。反之,兴趣度越低,借阅占比也越小。封闭曲线轨迹“圆滑”程度反映的是学科需求平衡程度。

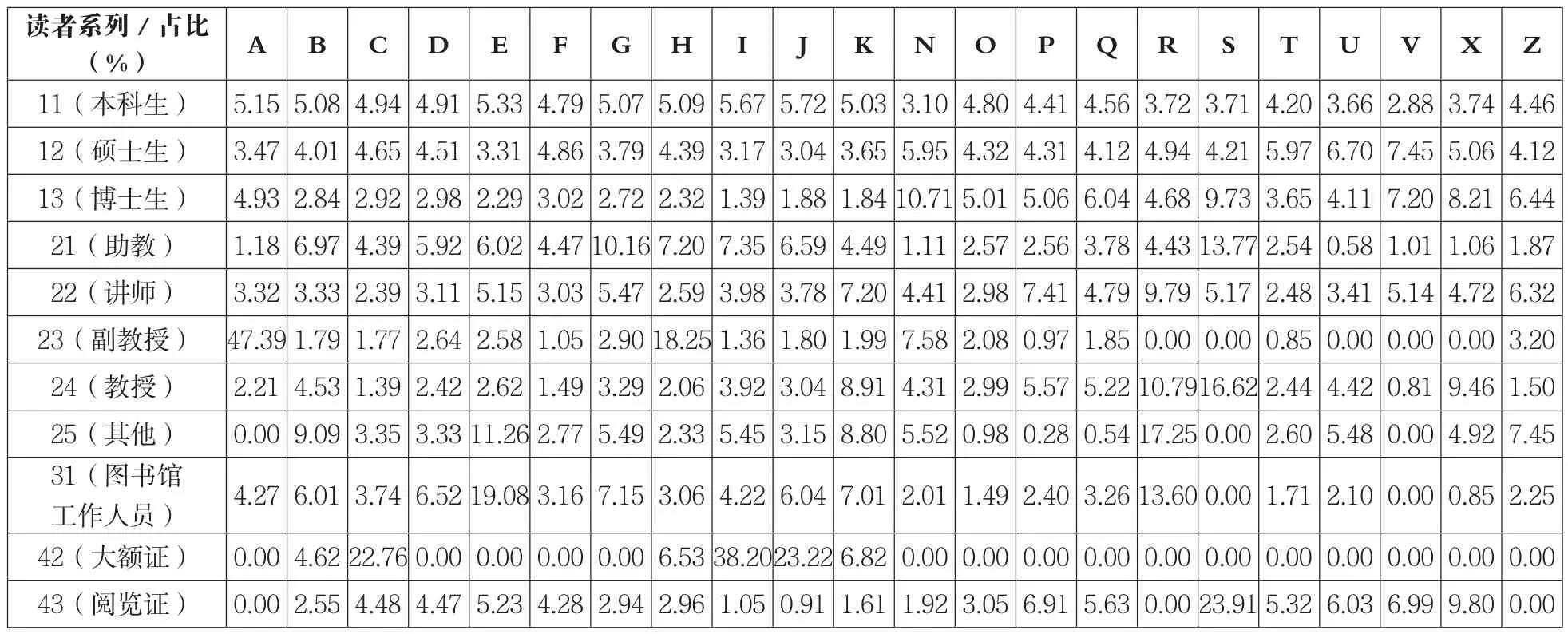

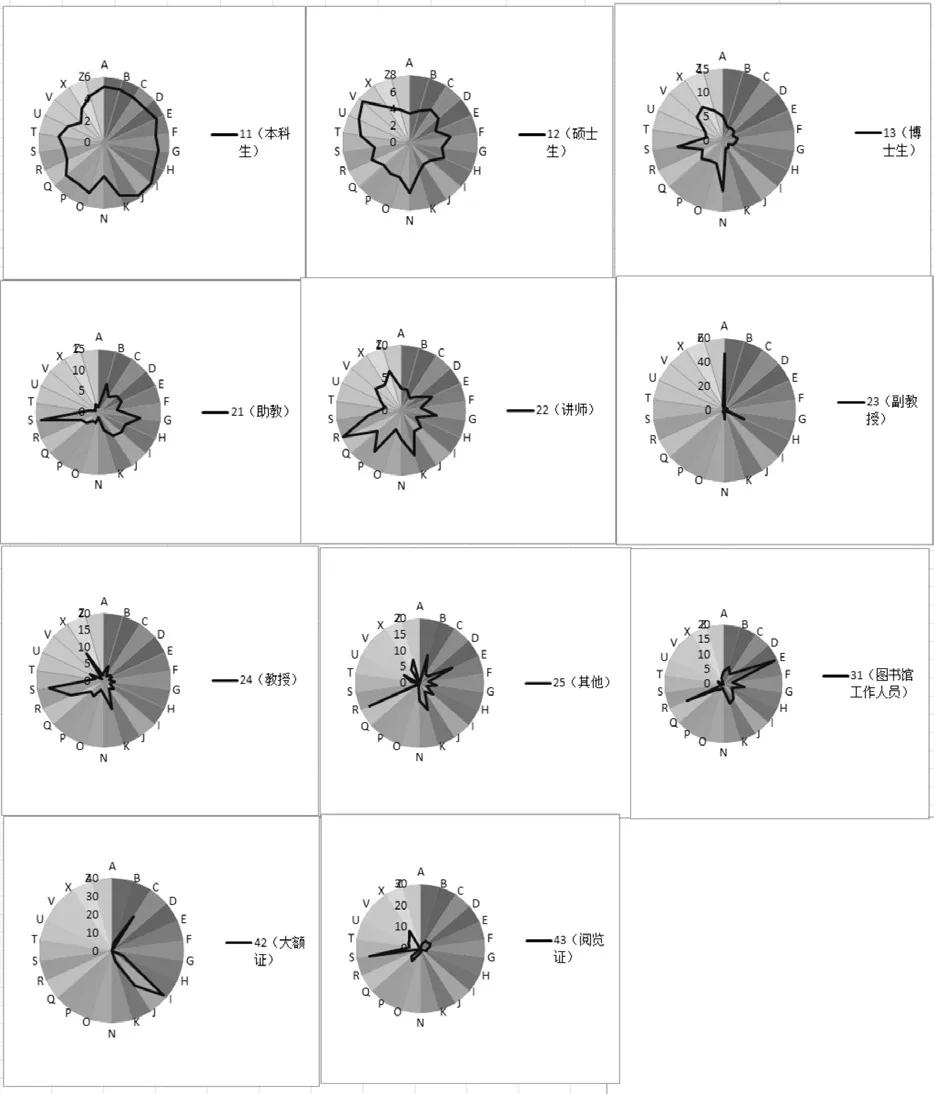

表1 系列读者流通图书学科分布

图1 各系列读者流通图书学科分布雷达图

11(本科生)系列,J(艺术)类图书借阅占比最大5.72%,占比最小是V(航空、航天)类2.88%。I(文学)类、E类(军事)、A(马列毛邓理论、思想)类,在该系列借阅占比也较靠前,值依次为5.67%、5.33%、5.15%。该系列学科需求封闭曲线圆滑度较高,对各类目图书需求程度较均衡。

12(硕士生)系列,V(航空、航天)类借阅占比最大7.45%,依次是U(交通运输)类6.70%、T类5.97%。该系列封闭曲线图形面积左侧大于右侧,相比社会科学类图书,硕士生对科技类图书更感兴趣。

13(博士生)系列,借阅占比峰值出现在N(自然科学总论)类10.71%。位居第2位的是S(农业科学)类9.73%,第3位的是X(环境科学、安全科学)类8.21%。同硕士,该系列封闭曲线图形面积左侧大于右侧,博士生对科技类图书的兴趣远超社会科学类。

21(助教)系列借阅占比峰值出现在S(农业科学)类13.77%。轨迹图形在N-R类、U-A类区间出现明显两大缺口,该系列对这两个区间段图书缺乏兴趣。

22(讲师)系列学科需求分布曲线轨迹呈多角星形状,尖角即是峰值R(医药、卫生)类的9.79%。无明显缺口,讲师对各类图书的兴趣度无明显失衡现象。

23(副教授)系列学科需求封闭曲线轨迹呈时钟状,借阅占比峰值出现在A(马列毛邓理论、思想)类为47.39%。其次是H类的18.25%,多类图书借阅占比为0。副教授的借阅情况不容乐观,流通图书类别覆盖率极低。副教授对社科类图书具有浓厚兴趣,轨迹两个尖峰均出现在社会科学类。

24(教授)系列借阅占比最大值是S类(农业科学)的16.62%;居于第2位的是R类10.79%;第3位的是X类9.46%,科技类图书对教授更具吸引力。教授系列借阅情况明显优于副教授。

25(其他)系列借阅占比峰值是R(医药、卫生)类的17.25%;第2位是E(军事)类的11.26%。V(航空、航天)类、S(农业科学)类、A(马列毛邓理论、思想)类借阅占比均为0。

31(图书馆工作人员)系列借阅占比峰值是E(军事)类的19.08%;居于第2位的是R(医药、卫生)类的13.60%。该系列学科需求封闭曲线与“其他系列”有相似之处,如C类、F类、K类的需求程度相似。

42(大额证)系列借阅占比仅B类、C类、H类、I类、J类、K类不为0,其余类别均为0。流通图书类别集中在I类、J类,两者借阅占比之和高达61.42%。

43(阅览证)系列中S(农业科学)类占比最高23.9%。A(马列毛邓理论、思想)类、R类、Z(综合性图书)类借阅占比为0。

我馆11个系列读者的学科需求封闭曲线的轨迹形状各异,千差万别。各层次读者之间对各类目图书需求无明显的内在关联性,无特定具体规律可寻。仅系列11(本科生)、12(硕士生)学科需求轨迹曲线形状与圆形近似度稍高,与其他系列相比,本科生、硕士生的学科需求相对均衡些。而其余系列图形尖刺多、凹谷深,不同类目图书的借阅占比严重不等。除11(本科生)与12(硕士生)雷达分析图的坐标轴刻度值相差小一些,其余雷达图之间刻度值相差较大。可知,同一类别图书对不同系列读者具有不对等的影响力。学科分布曲线可迅速、便捷捕捉各系列读者学科需求信息。

表2 系列读者借阅集中度、覆盖率、兴趣度分析一览表

2.1.2 各系列读者借阅集中度、借阅覆盖率、兴趣度失衡与否的分析

指标解析:

(1)借阅集中度。各系列读者每一类别图书借阅占比均值为4.55%,以排位前3位的图书类别的借阅占比之和的大小作为读者借阅图书集中、分散程度判别依据。之和≥30%的列位集中程度高;<30%且>20%的集中程度为中;<20%的集中程度为低。

(2)借阅覆盖率。借阅覆盖率=(某一系列读者借阅图书的类别总数/22)*100%,其中22是中国图书馆分类法将图书共分为22大类。覆盖率为100%定义为覆盖率等级高;<100%且>85%的定义为覆盖率等级中;<85%的定义为覆盖率等级低。

(3)兴趣度。该处将读者专业背景这一影响借阅的因素排除掉,基于借阅集中度、借阅覆盖率对读者兴趣度的高低、失衡与否进行定义。兴趣度分为均衡即不失衡、失衡,失衡程度由低到高分为一级、二级、三级、四级、五级,五级即是失衡度最高项。通过对二次数据的再次计算、整合、图表分析,得出不同系列读者的借阅集中度、覆盖率、兴趣度,具体数值如表2所示。

11个系列读者中只有本科生借阅情况比较乐观,覆盖率高、集中度又低。其余10个系列借阅情况都有待改进,一级失衡即稍有些兴趣度失衡的有硕士生、博士生、讲师3个系列,失衡程度并不严重,覆盖率均为100%,集中度也仅为20%多;二级失衡的有助教、教授两个系列,覆盖率为100%,集中度均在30%之上;其他、图书馆工作人员、阅览证三个系列,失衡度严重,级别为三级,覆盖率低,集中度也都在40%左右;副教授失衡度为四级比较严重,集中率高达73.22%;所有系列中大额证的覆盖率最低为27.27%,而集中程度又为最高84.18%,失衡程度最为严重。

2.2 基于生态理论的读者数据分析

印度图书馆学家阮冈纳赞在《图书馆学五定律》中提出“图书馆是一个生长着的有机体”,Donley提出图书馆是一个有机生态系统[10]。馆员、读者、资源、服务、软硬件环境等要素,是整个图书馆有机生态系统的重要构成部分。馆藏纸本图书的采购、储藏、借阅、知识信息流传递的过程,是图书馆生态系统的缩影,具有生态学属性。笔者意在将“纸本图书配置”搁置于生态学范畴进行讨论,寻找“另类”资源配置举措,以期为提高“读者纸本资源满意度”寻找新的突破口。

2.2.1 系列读者生态位

生态位(Niche)源自拉丁文nidus,原意为“巢”“龛”,一般是指群落中种群或物种个体占据的一定的空间和具有的功能(职业)。现指特定种群在指定生态系统中,在时、空两个维度上所占据的生存、进化的位置、与其他种群间的功能关系及相互作用。自然界中每一种生物都拥有自己的生态位,并且彼此之间相互依赖、相互制约[11]。生态位宽度是指生物所能利用的资源总和。一个物种生态位越宽,该物种的特化程度就越小,更倾向于是一个泛化物种。反之,则倾向于是一个特化物种[12]。同一系列读者视为一个“物种”,对不同类别图书借阅量直接透视着该物种生态位宽度。系列“物种”之和构成“读者群落”,视馆藏纸本图书资源为基础生态位,产生借阅数据的流通图书即是该群落实际生态位。

图2 纸本资源生态系统生态位示意图

表3 读者生态位宽度一览表

生态位宽度是就一个生态因子轴而言的,以系列读者主体利用图书的种类多少或者数量大小为变量。设某一系列读者在S种图书资源中进行选择,选择每种图书的数量分别为N1...Ni...NS,则i类读者利用图书数量在总数量中的占比为Pi。

根据R·莱文斯提出的计算该类读者的生态位宽度B的公式是[13]:

结合公式(1)和公式(2),对读者借阅数据进行预处理,自然对数法对原始数据二次处理,弱化数据属性差异。分别以社科类图书(A-K类)、科技类图书(N-Z类)、所有类别图书(A-Z类)作为基础生态位,计算得出我馆11个系列读者生态位宽度,如表3所示。

社会科学类生态位宽度值在10以上的有本科生、硕士生、博士生、讲师、教授、图书馆工作人员6个系列,说明上述读者对社会科学类图书利用能力较强。其中,本科生、硕士生的生态位宽度最大,对社会科学类图书资源利用分布广。生态位宽度在8~10之间的有助教、副教授、其他、阅览证4个系列,生态位宽度最小的是大额证系列,仅为3.49。科技类生态位宽度值在10以上的有本科生、硕士生、博士生、讲师4个系列。生态位宽度在8~10之间的仅有教授系列,生态位宽度最小的是副教授系列,副教授在科技类图书资源生态位中属于“特化物种”、边缘物种,对资源利用能力弱,资源争夺竞争力处于劣势。本科生、硕士生、博士生、讲师对图书资源的利用占有绝对优势,总生态位宽度值均>20,属于优势物种,泛化程度高,涉猎各类图书资源,资源利用行为发生频繁,对读者群落物种更新、迭代具有主控权。大额证系列读者总生态位宽度仅为3.49,对资源稳定度要求高,一旦基础生态位发生波动,该系列读者受影响程度最大,最易被“吞吃掉”。

2.2.2 生态位重叠

生物群落中,多个物种取食相同食物的现象就是生态位重叠的一种表现。不同系列的读者借阅相同类别图书,是生态位重叠的一种表征。采用沃尔泰拉种群竞争公式中的竞争系数α表示重叠程度,其公式[13]:

根据公式(3),计算得出我馆11个系列读者种群间的生态位重叠值(如表4所示)。

读者种群间生态位重叠值均较小,图书资源足够丰富时,彼此之间不存在竞争关系。生态位宽度与生态重叠无必然关联性,生态位宽的种群与其他物种生态位重叠几率更高,如本科生、硕士生、博士生所占据的图书资源更容易与其他系列读者引起共鸣。生态位窄的种群间存在生态位重叠值较大的情况,如副教授、大额证种群间的重叠值相对很高,资源匮乏会加剧物种间争夺资源的态势。从生态平衡视角,只要物种间有生态重叠状况,则视系统小稳定[14]。我馆纸质馆藏资源子系统处于小稳定,为维护系统长期、持久稳定性,以有效资源构建方式削减物种间生态位重叠、扩大物种生态位宽度,使得物种间基础生态位彼此分离或互补,避免物种间的直接竞争,可有效维护系统的持续平衡、稳定。

3 生态视角下的资源建设策略

3.1 “拟态化”开展资源配置工作,缩减基础生态位与实际生态位的“差额”

自然界中的拟态指的是某种生物为更好生存、繁衍,在形态、行为等特征上模拟另一种生物的过程。为了纸本资源利益最大化,从管理者到组织者至执行者,拟态化推进、开展资源服务工作显得非常有必要。拟态的过程是图书馆自身寻求生存、发展的新机遇,是图书馆、读者双方共同受益的生态适应现象。拟态用户,立足用户视点,多维度、多渠道、深层次探究用户资源应用意向。客观、准确的读者借阅行为、应用数据的分析是拟态进程得以运行的保障,明确不同读者兴趣方向、借阅规律,找到不同读者群的“共食”资源,注重共食资源的效益性;关注生态位宽度小、生态位重叠值高的特殊物种资源应用特性,加强对关键物种的资源保护力度。以高品质、高质量的纸本资源服务,增强与读者的粘合度,资源进一步有效利用。用户被拟态化的过程中,知识结构得到明显改善、信息素养得以提升,科研、教学能力提高到一个新台阶。成为社会、科研领域发展的新动力,是科技进步、技术更新、制度变革的催化剂。拟态进程为两者共益性发展注入源动力,而二者有效性共益,逆转性督促拟态化过程持续、不断地以更好的姿态进行下去。如此循环往复、周而复始,纸本图书资源生态系统更好生长。

3.2 实施人为干预的协同演化资源生态管理机制,维护馆藏生态系统的动态平衡

协同演化是使生态系统长期处于动态平衡、相对稳定的生态学概念,泛指系统中多个物体间的相互依赖、作用、影响,而各自发生不同程度的变异、更新,以共同达到系统的“适配度”的过程。自然界生态系统,缺乏人为因素干扰,物种间自由演化程度高。纸本馆藏生态系统与自然生态系统大有不同,系统协同演化结果具有强烈的意愿性,演化过程应受到人的约束、干预,使得演化结果趋于既定目标,如资源效益最大化、物种捕食便捷化,提高物种生态位宽度指数,降低物种间的竞争系数等。人为因素嵌入纸本资源生态系统以不破坏系统原有平衡为前提,嵌入过程循序渐进,嵌入方式有理有据,不可过于盲目、仓促。干预的实施要有全局观,范围要广泛并且要具体,涵盖馆员、读者、管理者等构成的生物圈,馆藏图书、环境、设备等非生物环境也要有覆盖,甚至具体到某种生态因子,如某种图书具体复本量、具体采购金额、知识流向等。当下数据是众多业务创新的源动力,采取“数据+人+决策+反馈”式的干预模式。注重读者数据、馆藏数据的储存、利用,通过反馈机制阶段性、持续性获取系统演化结果,对结果比对、分析,用于指导下一阶段馆藏工作方向、重点。最终使得系统自我调节能力逐步提升,稳步加大抗干扰能力,提高各个物种生态阈值,丰富纸质资源生态系统食物网,保障知识信息流通畅准确传递。

3.3 构建有效的馆藏资源生态系统评估体系,优化馆藏资源结构和功能

所谓评估指定量预测、定性分析相结合,评价上一时间段资源生态系统运作状态的过程。明确资源建设现状与目标之间的差距,修订与实践可操控性偏差较大的已定目标,确立今后工作的重点、难点、关键问题,决策服务。对下一阶段工作推进起到导向、更正的作用,充当备案库。因此,有效的生态系统评估体系是良好资源生态系统得以运行的保障。需要注意的是,纸质资源生态评估体系与图书馆有机体要协调,避免孤立存在。系统评估要客观、真实、准确揭示当前生态系统运行状况,指标能够深刻、具体反映出系统存在哪些不足,以便为系统下一个循环的改进提供确凿的依据;能够充分给出系统优缺点,对日后任务具有参考价值。找问题不是目的,通过解决存在的问题、优化纸质资源系统结构和功能,提高读者对纸本图书的满意度,是系统评估的最终目标。实施者应该更多地思考系统指标、模型的选择问题,指标、模型决定了分析策略、分析结果的产出形式。馆藏数据特性、储存方式、馆藏自动化系统特性、读者行为数据的特点等,均决定着指标、模型的建设。系统评估时,要结合自身馆的实际情况,充分解析出学科分布情况、读者借阅兴趣度、不同类别图书集中度、物种竞争关系等影响纸质生态系统运作、发展的关键要素,以便后续管理者作进一步的决策。

4 结语

自然界的生态系统良性、持续稳定的发展,离不开人为手段的调控、干预。纸质资源生态系统的“读者群落”彼此之间同样具有不同物种之间的相互博弈、钳制的利害关系,溯清本源,有方向、有目的性为纸本资源有机体的健康、有序运行实施“因地制宜”的调控策略。在工作中,要逐步探索、深度挖掘读者行为数据,用于指导、开展读者服务工作,使得纸质资源生态系统高效运转。