不同工艺制备的马铃薯全粉理化性质比较

2019-10-31李才明李兆丰顾正彪

杨 娟 ,程 力 *,2,3,洪 雁 ,2,3,李才明 ,2,3,李兆丰 ,2,3,顾正彪 ,2,3

(1.江南大学 食品学院,江苏 无锡 214122;2.食品科学与技术国家重点实验室,江南大学,江苏 无锡 214122;3.食品安全与质量控制协同创新中心,江南大学,江苏 无锡 214122)

我国马铃薯资源丰富,马铃薯种植面积居世界首位。马铃薯营养丰富,含有21种氨基酸,其中8种为必需氨基酸,与动物蛋白质相似,拥有“地下苹果”、“第二面包”等称号[1]。马铃薯鲜薯中干物质含量较低,仅为15.79%~22.72%[2],水分含量较高,较难贮存。2015年,为保障国家粮食安全、满足人民对消费结构日益增长的新需求,农业部启动马铃薯主食化战略,让马铃薯逐渐成为我国的第四大主粮。将马铃薯脱水干燥可降低鲜薯的贮运成本,推动马铃薯主食化进程。马铃薯全粉基本保留了薯皮以外的全部干物质,营养丰富、水分含量较低、便于运输和贮存,可以作为生产加工用原辅料[3-4]。目前我国市面上主要的马铃薯全粉包括雪花粉、颗粒粉,这两种熟全粉应用最为广泛。雪花粉为新鲜马铃薯去皮、切片、蒸煮、制泥等工序后,采用滚筒干燥制备而成的薄片状产品[5]。颗粒全粉,国外常采用回填造粒的生产工艺,制得马铃薯细胞以单体或多个细胞的聚合体的形态存在[5]。但目前我国市面上的颗粒粉大多将雪花粉粉碎后制备得到。传统的马铃薯全粉包括雪花粉和颗粒粉,其中淀粉的糊化度高、后续加工性能较差,生全粉应用而生。生全粉的制备工艺为去皮、切丁、护色、干燥,研磨制得,因糊化度较低[6]而得名。

目前,马铃薯全粉品质分析相关文献大多以马铃薯熟全粉为原料展开,生全粉理化性质鲜为报道。关于生全粉与熟全粉品质分析比较的文献中两种全粉的马铃薯品种不一致,导致分析结果缺乏合理性。本文的新鲜马铃薯原料取自张家口燕北薯业,一部分鲜薯用作工厂代加工马铃薯雪花粉及颗粒粉,另一部分鲜薯用作实验室制备马铃薯生全粉。从源头上避免了现存问题,在结果分析中更具合理性及说服力。马铃薯主食化工作的开展离不开马铃薯全粉制备工艺的改良和理化性质研究。本文对不同工艺制得的马铃薯全粉理化性质研究可以为开发马铃薯主食产品提供理论依据,推动马铃薯主食化进程。

1 材料与方法

1.1 原料

马铃薯(品种为麦肯)由燕北薯业有限公司提供,马铃薯雪花粉(品种为麦肯)由燕北薯业有限公司代加工制备,颗粒粉由雪花粉粉碎并通过80目筛获得;生全粉由实验室利用鲜薯(麦肯)制备,3种马铃薯全粉为同一品种。中筋小麦粉(下文中简称小麦粉)为市售五得利中筋小麦粉。

实验仪器:Quanta-200电子扫描显微镜 (荷兰FEI公司);RVA快速黏度分析仪 (澳大利亚Newport Scientific公司);高精度分光测色仪(UltraScan Pro1166)GZX-9140MBE 电热鼓风干燥箱(上海博迅实业有限公司);RJ-LD-50G低速大容量离心机(无锡市瑞江有限公司);AB-104N电子天平 (上海梅特勒-托利多仪器有限公司);D2 PHASER型X-衍射分析仪 (德国布鲁克AXS有限公司)。

1.2 实验方法

1.2.1 马铃薯生全粉的制备 选取未腐烂的、外观良好的新鲜马铃薯,将马铃薯清洗干净、去皮,切分成8 mm马铃薯薄片,将薄片转移至质量分数1%的柠檬酸护色液中,浸泡30 min,将护色好的马铃薯片沥干,置于50℃的鼓风干燥箱干燥,干燥时间为5 h,干燥完成后粉碎并逐渐通过80目筛,直到全部样品通过。

1.2.2 基本组分的测定 水分含量测定参照GB/T 5009.3—2010;灰分含量测定参照GB/T 5009.4—2010;粗脂肪含量测定参照GB/T 5009.6—2003;粗蛋白质含量测定参照GB/T 5009.5—2010中凯氏定氮法;淀粉含量测定参照GB/T 5009.9—2008中的酸水解法;膳食纤维含量参照GB/T 5009.88—2014。

1.2.3 色度测定 马铃薯全粉及小麦粉色泽测定采用高精度色度仪,使用L*a*b*空间法表示,每个样品测定10次,取平均值。其中L*、a*和b*分别表示亮度值、红绿色度和黄蓝色度。

1.2.4 糊化度测定 准确称取0.25 g样品2份,置于150 mL三角瓶中,其中1份供制备全糊化样品,另一份为测定样品。在三角瓶中加入50 mL蒸馏水,混合后,于沸水浴中煮沸30 min,每10 min摇动一次,即为全糊化样品。将全糊化样品冷却后,向所有样品加入5 mL 3%的Taka淀粉酶,于37℃振荡水浴反应2 h,立即加入2 mL 1 mol/L的盐酸结束反应,随后加入2 mL 1mol/L的NaOH中和盐酸。静置1 min后,过滤,取1 mL滤液用DNS显色,计算糊化度。

1.2.5 碘蓝值测定 参照冷明新等[6-7]的方法,计算公式为:X=E×54.2+5,其中X为碘蓝值;E为样品吸光度。

1.2.6 微观结构观察 取少量小麦粉及不同的马铃薯全粉分别进行离子溅射喷金处理,将处理后的样品置于扫描电子显微镜下观察淀粉颗粒的微观结构,加速电压为5.0 kV,放大倍数分别为300倍,600倍。

1.2.7 糊化特性测定 称取一定质量的小麦粉及3种马铃薯全粉、水(共25 g),调成质量分数为10%的乳,采用RVA标准程序2,程序参照洪雁等[8]的方法。

1.2.8 X-射线衍射测定 马铃薯全粉和小麦粉的晶体结构使用X-射线衍射仪观察,测试条件为:采用衍射角(2θ)进行扫描,范围:5~30°,扫描速率为30°/min。X-射线衍射图谱结果通过MDI Jade 5.0软件进行分析处理[9]。

2 结果与分析

2.1 基本组分分析

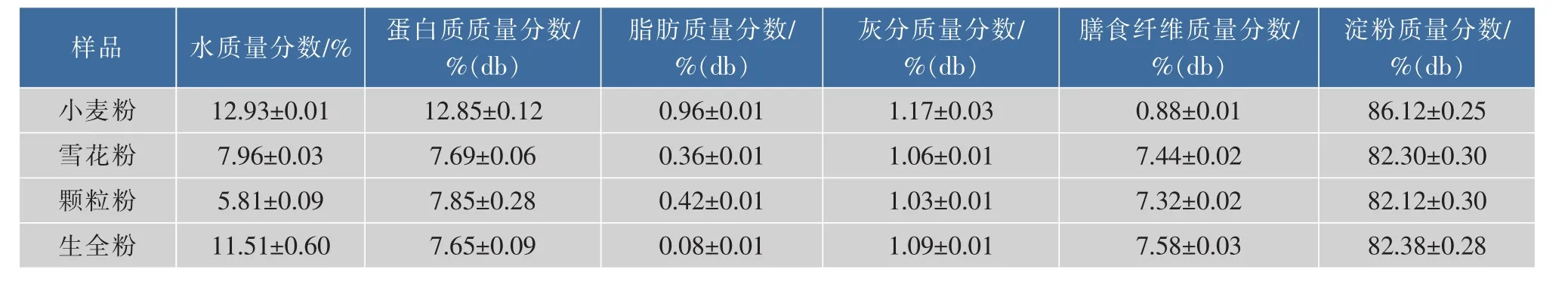

马铃薯全粉及小麦粉的基本组成成分如表1所示。由表1可以看出不同制备工艺的马铃薯全粉基本组分差异较小(均折算为质量分数,干基,db),这是因为制备全粉的新鲜马铃薯来源一致。3种马铃薯全粉的膳食纤维含量均高于小麦粉,而小麦粉的脂肪、蛋白以及淀粉含量均高于马铃薯全粉。在马铃薯全粉中,生全粉的水分含量最高,脂肪含量最低,而雪花粉及颗粒粉的水分含量较低,这可能与加工工艺有关。基本组分中蛋白质和淀粉含量对馒头的品质有较大的影响。若应用于主食产品馒头中,蛋白质通过加水形成面筋网络骨架,淀粉作为面筋中的填充物对面团食品的性质有重要作用[10]。

表1 小麦粉和马铃薯全粉的基本组分Table 1 Basic components of potato powder and wheat flour

2.2 色度分析

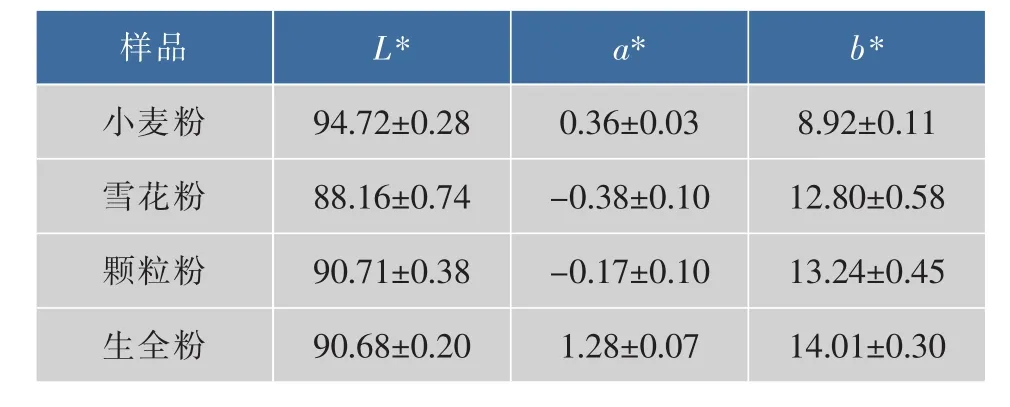

马铃薯全粉和小麦粉的色度值如表2所示。表中L*值表示亮度值,a*和b*分别表示红绿度和黄蓝度,正a*表示红色,a*越大,表明样品越红,正b*表示黄色,b*值越大,其颜色越黄。马铃薯颗粒粉是由雪花粉粉碎后通过80目筛制得,颗粒较小,生全粉是由马铃薯片粉碎后全部通过80目筛制得,因此雪花粉的颗粒最大,生全粉和颗粒粉的颗粒大小差异小。由表2中数据可知,小麦粉的亮度值高于马铃薯全粉。马铃薯雪花粉的亮度值比颗粒粉和生全粉低,而颗粒粉和生全粉的亮度值差异较小,可能是因为雪花粉颗粒大小比颗粒粉和生全粉大,比表面积变小,反射的光较少[11]。生全粉的正a*值最大,而雪花粉与颗粒粉a*值为负,可能的原因是生全粉制备过程中经柠檬酸护色,马铃薯中的多酚氧化酶只是暂时被抑制,而非失活,因此在烘干过程中存在轻微褐变,而雪花粉及颗粒粉经高温处理,多酚氧化酶失活程度远远增大,因此,在干燥过程中基本不会发生褐变反应。马铃薯全粉的b*值均高于小麦粉,说明马铃薯全粉比小麦粉黄,这可能与原料有关。这与马梦萍等[12]的报道结果相一致。张芳芳等[13]研究发现小麦粉的L*值与馒头感官评价色度值呈正相关。消费者一般喜欢色泽较白亮的制品。小麦粉和马铃薯全粉的L*值越高,制品越能使消费者满意。由于原料自身颜色的影响,小麦粉的L*值高于马铃薯全粉,但颗粒粉的亮度值最大,因此将颗粒粉应用到主食化产品更易受到消费者的欢迎。

表2 小麦粉和马铃薯全粉色度值Table 2 Color values of potato powder and wheat flour

2.3 糊化度及碘蓝值分析

图1是马铃薯全粉和小麦粉的糊化度。糊化度是指马铃薯全粉中的淀粉在加工制备过程中的糊化程度。糊化度是影响全粉加工性能的一项重要指标。雪花粉和颗粒粉的糊化度较高,达到95%左右,是因为在制备过程中经过预煮及蒸煮工序,这两阶段温度较高,淀粉糊化。生全粉是马铃薯全粉中糊化度最低的产品,为11%左右,与沈存宽等[6]的研究结果相近。小麦粉在制备过程中未经热处理过程的,因此糊化度也较低。

图1 小麦粉和马铃薯全粉的糊化度Fig.1 Degree of gelatinization of potato powder and wheat flour

马铃薯全粉的游离淀粉含量是反映其品质的一项重要指标。根据相关标准,碘蓝值可用来表示马铃薯全粉细胞壁被破坏后释放出游离淀粉的程度[14]。碘蓝值越高表明其中游离淀粉含量越高,代表马铃薯细胞壁破坏程度越大[15]。雪花粉的碘蓝值最低,说明游离淀粉含量最少,在制备过程中极大地保护了细胞壁的完整性。颗粒粉是雪花粉粉碎后的产品,碘蓝值大于雪花粉但小于生全粉和小麦粉,说明粉碎使颗粒粉的碘蓝值增大。小麦粉和生全粉的碘蓝值较高,是因为在制备过程中细胞壁未得到强化,后续粉碎工序使得淀粉游离量增大。游离淀粉含量高,细胞壁破坏越严重,营养和风味物质保留率越低[16],游离淀粉含量也会影响溶解度及膨胀势,继而对后续加工及制品品质产生影响(图2)。

图2 小麦粉和马铃薯全粉的碘蓝值Fig.2 Iodine blue value of potato powder and wheat flour

2.4 微观结构分析

图3为小麦粉、马铃薯雪花粉、颗粒粉及生全粉的微观结构图。小麦粉中含有A、B两种淀粉,淀粉颗粒大小差异较大,且淀粉颗粒并不光滑,这是由于小麦粉中的蛋白质将淀粉颗粒包裹所致。马铃薯淀粉形小分布不均匀,大颗粒为椭圆状,小颗粒为圆状,表明光滑平坦[17]。雪花粉及颗粒粉的微观结构图里不能清晰看到马铃薯淀粉颗粒,而是被包裹的状态。这可能是因为在制备雪花粉及颗粒粉时的预煮工序导致的,此工序一方面可使存在于马铃薯中的果胶甲酯酶强化细胞壁,减少细胞破损[18];另一方面也会导致淀粉部分糊化。经过蒸煮工序,淀粉糊化程度会进一步加深。生全粉未经过预煮及蒸煮工序,未强化细胞壁,淀粉糊化程度低,淀粉颗粒清晰可见。但是淀粉颗粒表面不光滑,可能是因为马铃薯中的蛋白质、以及细胞壁结构的一些组织碎片粘附在淀粉颗粒表面所致。

图3 小麦粉和马铃薯全粉的电镜图Fig.3 Electron micrograph of potato powder and wheat flour

2.5 糊化特性分析

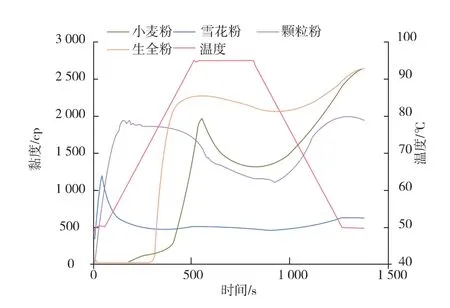

图4为小麦粉及马铃薯全粉的糊化特性曲线图。雪花粉和颗粒粉糊化度较高,因此,当加入水分时黏度瞬时增加。峰值黏度可以反映全粉中淀粉在糊化过程中淀粉颗粒的膨胀程度[19],颗粒粉的峰值黏度约是雪花粉的2倍,这是因为雪花粉细胞壁相对完整,淀粉被束缚在细胞壁中,溶胀有限,使得剪切作用大于颗粒溶胀所引起的黏度增加,黏度增加有限即开始下降,并达到平衡。而颗粒粉因细胞壁被部分破坏,淀粉在搅拌过程中不断渗漏,吸水溶胀充分,因而溶胀所引起的黏度远大于剪切引起的黏度下降,且随着温度的增加溶胀程度增加,至95℃左右溶胀达到平衡,体系黏度开始下降。马铃薯生全粉的糊化度低,黏度变化与马铃薯淀粉较为相似[20],马铃薯生全粉的糊化温度低于小麦粉的糊化温度,小麦粉在65~78℃时出现小峰,是因为小麦粉在加工过程中少量的破损淀粉吸水导致。

95℃保温结束后,温度开始降低,进入老化阶段,体系黏度开始变大。小麦粉和生全粉中的淀粉经充分吸水膨胀后分子重排,但生全粉的老化程度低于小麦粉,这与淀粉本身有关,与张正茂等[21]报道的马铃薯淀粉老化低于小麦淀粉的老化程度相一致。颗粒粉的老化程度大于雪花粉,是因为颗粒粉中淀粉吸水充分,更易老化,而雪花粉中淀粉溶胀有限,老化受限,且其中已糊化的淀粉被细胞壁包裹,分子重排变得困难,回生程度低。

图4 小麦粉和马铃薯全粉的RVA曲线Fig.4 Pasting curves of potato powder and wheat flour

2.6 X-射线衍射分析

图5为马铃薯全粉和小麦粉的X-射线衍射图。小麦粉是典型的A型峰,出峰位置与张华等[22]的研究结果一致。淀粉颗粒内部结晶区的结构决定了淀粉的构型[23]。马铃薯淀粉是B型晶体结构[24]。马铃薯生全粉的X-衍射图呈现出与马铃薯淀粉相似的特征峰,可能的原因是生全粉淀粉糊化度低,淀粉的结晶区决定其衍射峰。此外,马铃薯生全粉在5.5°处特征峰不明显,可能是因为加工过程中部分淀粉糊化。然而雪花粉及颗粒粉的衍射峰为无定形结构衍射曲线,形状呈馒头峰状[25],是因为雪花粉和颗粒粉在加工过程中经高温处理,淀粉糊化程度大,其结晶结构已遭到破坏。

图5 小麦粉和马铃薯全粉的X射线衍射图Fig.5 X-ray diffraction patterns of potato powder and wheat flour

3 结 语

通过对同一品种、不同工艺制备的马铃薯全粉理化性质比较,再将马铃薯全粉与小麦粉比较,发现其理化性质差异较大。马铃薯全粉的膳食纤维含量高于小麦粉,但淀粉和蛋白质含量均低于小麦粉。马铃薯全粉的亮度值低于小麦粉,全粉中颗粒粉和生全粉的亮度值较大,雪花粉的亮度值最小。雪花粉的碘蓝值最小,糊化度最高,结晶结构破坏;生全粉的碘蓝值最大,糊化度最低,结晶衍射峰尖锐。本文通过基本理化性质分析,发现马铃薯雪花粉、颗粒粉及生全粉之间理化性质差异较大,对于应用加工性能会有较大影响,可为研究和开发马铃薯主食化产品提供理论依据。