不同产科因素对孕产妇盆底功能的影响及盆底肌康复治疗的近期效果对比分析

2019-10-31秦慧芬

秦慧芬

(包头医学院第一附属医院,内蒙古 包头 014010)

近年以来,我国初产妇群体中的盆底功能障碍发生率展示出了逐渐提升的变化趋势,积极选择适当方法为患者开展产后康复治疗干预,能促进产妇各项症状的逐渐改善[1]。本文以我院收治的部分产妇为对象,为其实施了产后康复治疗,报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2017年1月~2018年12月收治的孕产妇201例作为研究对象,按照其接受的分娩方式将其分为阴道自然分娩组、阴道自然分娩中转剖宫产组与剖宫产组,各67例。其中,阴道自然分娩组年龄21~32岁,平均(26.10±1.82)岁,孕周35~40周,平均(39.42±1.00)周;阴道自然分娩中转剖宫产组年龄22~32岁,平均(25.34±1.26)岁,孕周35~41周,平均(38.91±0.96)周;剖宫产组年龄21~33岁,平均(27.41±0.87)岁,孕周35~42周,平均(38.76±0.75)周。三组孕产妇一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 方法

针对所有入选孕产妇均实施规范化盆底康复治疗。

1.3 观察指标

在实施康复治疗后,对比三组的盆底肌纤维肌力正常率,以及盆腔器官脱垂分期与尿失禁改善有效率。

1.4 统计学方法

采用SPSS 19.0统计学软件对数据进行处理,计量资料以“±s”表示,采用t检验;计数资料以例数(n),百分数(%)表示,采用x2检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

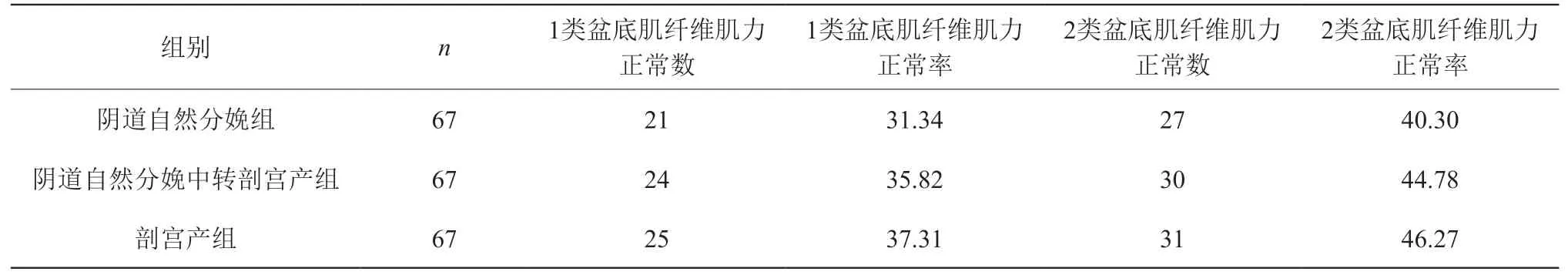

2.1 三组孕产妇的盆底肌纤维肌力正常率比较

剖宫产组的1类盆底肌纤维肌力正常率和2类盆底肌纤维肌力正常率均高于自然分娩组和阴道自然分娩中转剖宫产组,差异有统计学意义(P<0.05),阴道自然分娩中转剖宫产组的1类盆底肌纤维肌力正常率和2类盆底肌纤维肌力正常率高于阴道自然分娩组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 三组孕产妇的盆底肌纤维肌力正常率比较(n,%)

2.2 三组接受康复治疗后的盆腔器官脱垂分期与尿失禁改善有效率比较

接受康复治疗后,阴道自然分娩组、阴道自然分娩中转剖宫产组,以及剖宫产组的盆腔器官脱垂分期与尿失禁均得到显著改善,差异无统计学意义(P>0.05)。见表2。

3 讨论

孕产妇在经历分娩过程条件下,极易发生盆底组织基本结构和生理功能的破坏问题,需要临床医生选择和运用适当方法为患者开展处置干预[2-3]。

本次研究中获取的数据测算结果显示,为盆腔器官脱垂和尿失禁产妇开展产后康复治疗,能获取较好效果,值得引起广泛关注。

分娩方式的差异能促进产妇的阴道压力和盆底肌力均逐渐下降,能诱导患者发生盆腔器官脱垂和尿失禁,而针对产妇开展产后康复治疗,能有效改善产妇的盆腔器官脱垂与尿失禁,助力产妇实现良好临床效果。

表2 三组接受康复治疗后的盆腔器官脱垂分期与尿失禁改善有效率比较(n,%)