我院2014~2018年剖宫产率及手术指征的变化趋势分析

2019-10-31孟晓燕

孟晓燕

(苏州市吴中人民医院妇产科,江苏 苏州 215000)

剖宫产是临床解决难产或是其他产科严重并发症、挽救产妇与围产儿生命的主要术式;随着剖宫产术的临床应用也有效降低了孕产妇、围生儿死亡率。客观而言,剖宫产同样也具有一定的临床弊端,如增加手术风险等[1]。调查发现,我国剖宫产率处于亚洲较高水平,究其原因:一是由于孕产妇对产程认识不足,二是孕产妇对产程疼痛过度“害怕”。因此,我国在2014年提出了《新产程标准及处理的专家共识》,旨在通过放宽产程时长来给予产妇以充足的阴道试产时间,以此来有效降低、控制剖宫产率[2]。本文就我院剖宫产率及手术指导变化趋势进行系统分析,以期为提高自然分娩、降低无手术指征剖宫产率提供更多的参考与借鉴。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2014年1月~2018年12月我院住院分娩的产妇3000例(600例/年)作为研究对象,其中,年龄20~46岁,平均(29.1±2.8)岁,孕周34~42周,平均(38.7±2.4)周。

1.2 方法

根据5年间3000例产妇的临床病例资料,收集、整理相关年龄、孕产史、新生儿出生5分钟Apgar评分等资料;同时,就剖宫产率、剖宫产手术指征进行分析(若同时具备2个及以上指征时,均纳入第一指征进行统计)。

1.3 观察指标

观察对比2014年1月~2018年12月的剖宫产率、剖宫产指征变化趋势。

剖宫产指征归类:①瘢痕子宫;②胎位异常(涵盖初产臀位,横位,持续性枕横位、枕后位、高直位、前不均倾等);③头盆不称(涵盖骨盆狭窄、巨大儿等);④产程异常(涵盖活跃期停滞,第二产程延长或停滞等);⑤胎盘因素(涵盖胎盘早剥、前置胎盘等);⑥胎儿窘迫;⑦引产失败;⑧妊娠并发症(涵盖妊娠期糖尿病、高血压等);⑨双胎妊娠(涵盖双胎、多胎);⑩社会因素(涵盖高龄初产及无明确原因要求剖宫产者)。

1.4 统计学方法

采用SPSS 22.0统计学软件对数据进行处理,计量资料以“±s”表示,采用t检验;计数资料以例数(n)、百分数(%)表示,采用x2检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

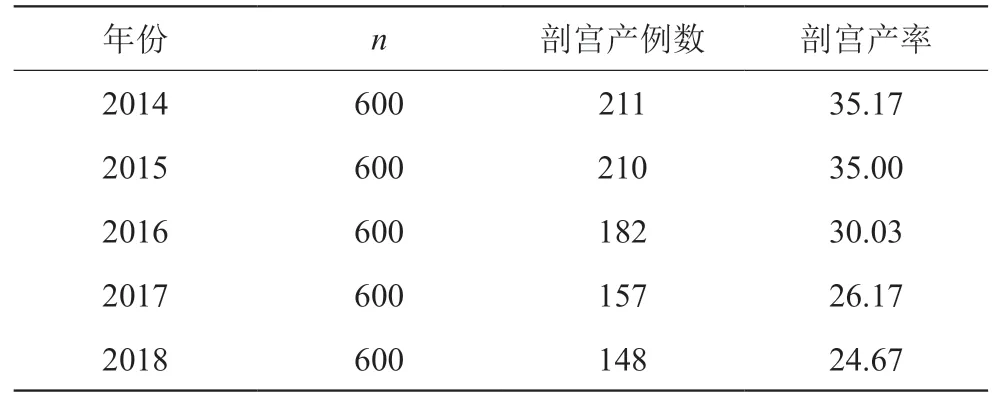

2.1 2014年~2018年剖宫产率变化情况分析

我院2014年~2018年期间剖宫产率呈现逐步递减,并每年下降程度比较,差异无统计学意义(P>0.05);但2018年剖宫产率与2014年、2015年比较,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 2014年~2018年剖宫产率变化情况分析(n,%)

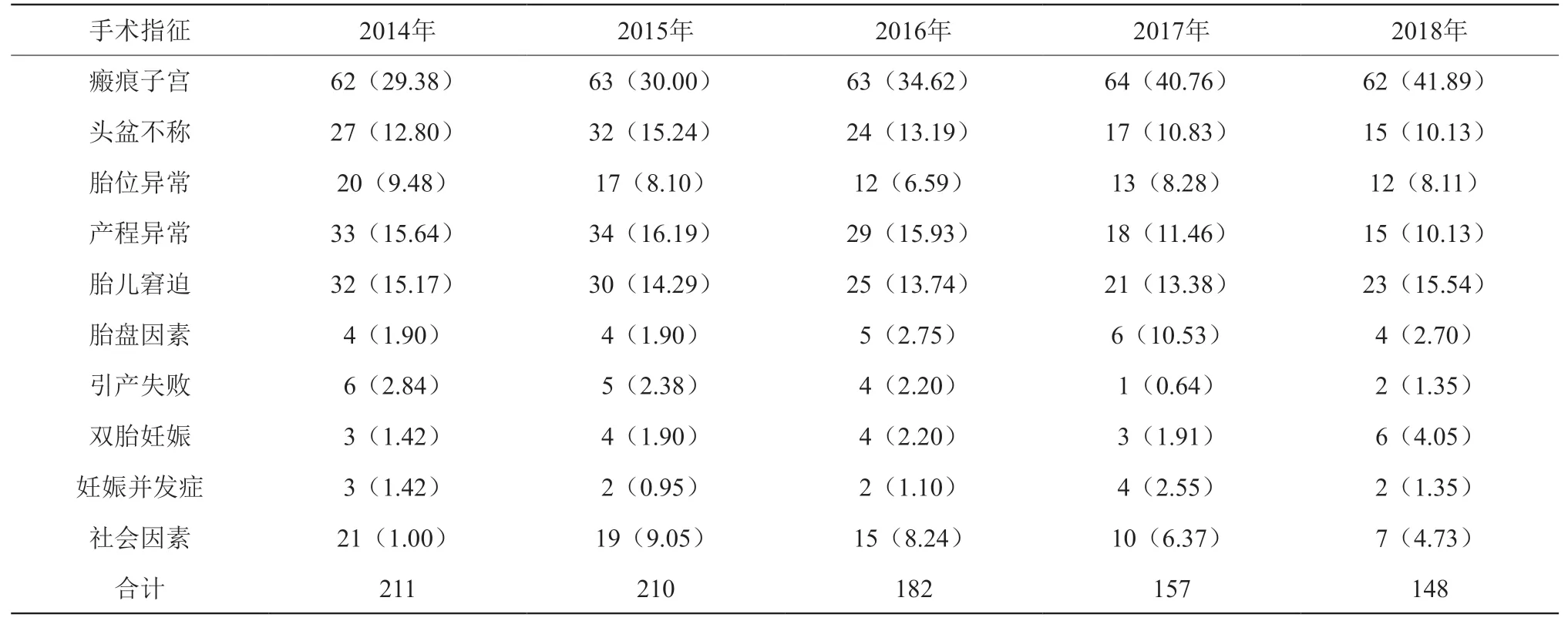

2.2 2014年~2018年剖宫产手术指征构成变化情况

我院2014年~2018年期间剖宫产手术指征变化仍以瘢痕子宫居首,但也呈现逐步递增,且社会因素影响作用呈现逐步递减;其他手术指征变化数据,见表2。

3 讨论

3.1 我国剖宫产现状

2010年对我国剖宫产率进行调查后发现,我国剖宫产率高达46%左右,且无指征剖宫产率更高达11%左右,且成为亚洲地区剖宫产率较高国家之一。临床研究证实,剖宫产率往往并不能带给母儿绝对的安全性,且存在与手术相关的近远期并发症,如剖宫产术后并发症也导致子宫异常出血、感染、栓塞等,严重者甚至危及孕产妇生命[3]。因此,我国在2014年提出了《新产程标准及处理的专家共识》,旨在通过放宽产程时长来给予产妇以充足的阴道试产时间,以此来有效降低、控制剖宫产率。

3.2 近五年剖宫产率下降原因分析

本文结果提示:我院2014年~2018年期间剖宫产率呈现逐步递减,并每年下降程度无明显差异(P>0.05);但2018年剖宫产率与2014年、2015年比较则存在明显差异(P<0.05)。究其原因,主要有以下几方面:

表2 2014年~2018年剖宫产率指征构成变化情况[n(%)]

首先,二胎政策的全面放开。随着我国2013年单独二孩政策的试行以及2016年二孩政策的全面放开后,使之很多初产妇及家庭均在分娩方式上考虑到生二胎的问题,这也导致近几年剖宫产率呈现逐步下降趋势。另外,随着自然分娩、剖宫产后遗症等健康宣教,也全面提升了孕产妇对自然分娩、剖宫产的正确认识,这也逐步对社会因素对剖宫产观众影响愈来愈小,最终也促使剖宫产率出现下降[4]。

其次,新产程的使用。2014年提出了《新产程标准及处理的专家共识》,旨在通过放宽产程时长来给予产妇以充足的阴道试产时间,以此来有效降低、控制剖宫产率。该“共识”的实施也对临床剖宫产率、会阴侧切率产生了积极的影响,并达到了降低临床剖宫产率的目的。

第三,产科质量管理模式的更新。随着现代医学理念的更新,产科质量管理工作也随之得到了改善与提升,这对全面提升产科临床服务水平与质量产生积极作用。同时,在政府资金投入的加大,孕期保健以及相关分娩知识的科普与宣教等均提升了孕产妇的自然分娩意识,这对控制剖宫产率也具有积极意义。

3.3 剖宫产指征占比变化原因分析

我院2014年~2018年期间剖宫产手术指征变化仍以瘢痕子宫居首,但也呈现逐步递增,且社会因素影响作用呈现逐步递减。本文就剖宫产指征变化原因进行分析:

首先,瘢痕子宫问题。我院几五年剖宫产瘢痕子宫构成比例呈现急剧增高之势,其主要是由于2013年后“双独二孩”政策的开放导致很多二胎产妇中初产时即为剖宫产,这也是导致瘢痕子宫指征逐年上升的主要原因。

其次,胎儿窘迫等问题。本文研究发现:胎儿窘迫、胎盘因素、双胎妊娠、妊娠并发症也呈现逐年上升之势,如在临床电子胎心监护过程中,出现了胎心监护假阳性问题,为挽救胎儿而造成剖宫产率增加;而胎盘因素也多因宫腔操作等增加了胎盘因素[5]。

第三,社会因素。社会因素对手术指征的影响愈来愈小,一是因临床医师对手术指征进行了严格把控,基本杜绝了无原因剖宫产;二是相关自然分娩、剖宫产负性影响等的健康宣教工作也成为逐步降低社会因素影响手术指征的重要因素[6]。

另外,随着孕产妇生活条件的改善,孕期营养过剩则引发了巨大儿增多,这也成为了影响剖宫产率以而手术指征(头盆不称)的主要原因之一。

综上所述,我院近五年间剖宫产率呈现出明显下降趋势,且剖宫产主要指征主要为瘢痕子宫,且该主要指征呈现出逐步上升趋势,这可能与放开二胎政策及第一胎为剖宫产有关。