蓝白交织中自然生灵的艺术再现

2019-10-30杨千枝

【摘要】南通蓝印花布是有着悠久历史的传统民间手工艺制品,其早期印染技艺可追溯至战国时期,但真正成型于宋朝,并于明清时期达到鼎盛。明清时期四大名绣风靡中国,南通蓝印花布以其独特又鲜明的艺术特色在百家争鸣的织绣印染中一枝独秀,并由江南传至北方,影响范围非常大。当代南通人对蓝印花布印染工艺仍有着较好的继承和发展,南通已成为“中国蓝印花布之乡”,南通蓝印花布被国务院列入首批国家传统工艺振兴目录、首批国家级非物质文化遗产名录。本文将从南通蓝印花布染织工艺的发展轨迹入手,对清朝南通蓝印花布动物纹的艺术特点做初步研究。

【关键词】南通;蓝印花布;动物纹;造型特点;蓝白之色;文化内涵

【中图分类号】J523 【文献标识码】A

前言

蓝印花布具有精巧的工艺特征和丰富的艺术内涵,深受群众的喜爱。其中,南通的蓝印花布在我国传统民间印染中有着重要的地位,其印染工艺自宋代江南起源,流传至全国,经历千年的发展演变,于明清时期达到鼎盛。它独特的印染技艺及纹样造型,无论是技法还是艺术价值都达到了很高的艺术水准。南通蓝印花布在清朝崇尚繁缛华丽之风的艺术思潮中,较于昂贵的缂丝云锦更别具一番韵味,它以天然朴素、丰富多变的艺术特色,成为全国各地蓝印花布中的典型代表。

一、南通蓝印花布概述

蓝印花布,又称靛蓝花布,是中国传统的手工印染工艺品,距今已有一千多年历史,古人也称蓝印花布为“药斑布”或“浇花布”。它是传统的镂空版防染印花布,以蓝草制作的蓝靛染料为印染原料,从纺纱、织布到印染全部是纯手工而成,其质朴的色彩、多变的纹样、素雅的风韵、清新明快的格调、美好的寓意创造出一个淳朴自然、千变万化、绚丽多姿的染织艺术。

(一)历史沿革

早在战国时期,就有国人以蓝草色素制作靛蓝染料染布,元明时期靛蓝染料配制工艺和型版工艺进一步发展,棉纺织业日益兴盛,为清朝南通蓝印花布印染技艺的提高和繁荣发展奠定了基础。清朝南通纺织业的普及和发展形成了空前的庞大规模,南通艺人以自己独特的审美与聪慧,在曾经简单、粗糙的图案造型基础上,借鉴和融合了刺绣、剪纸、木雕等传统艺术图案,取其精髓,无论题材、纹样,还是图案造型上,都具有文化共性,纹样也更丰富、精美,为各地人民所接受。近现代,位于江北的南通由于地域偏僻,交通不便,信息闭塞,受到近现代先进纺织技术的冲击和影响较小,幸运地保留着原始的朴素与天然,当下,南通蓝印花布的传承人和守护者仍未间断蓝印花布的小规模生产。

(二)制作工艺

南通蓝印花布的印染技艺是以传统的夹缬工艺和镂空刻版技术为基础,在各地印染技艺的相互传承和影响下、历朝历代能工巧匠探索研究中产生和发展起来的,其工序较复杂,采用手纺、手织、手染的方式制作,即油纸手工镂刻花版的印染工艺,以油纸裱糊作底板,用刀镂刻成花版,覆于织物之上,用石灰、豆粉等调和成防染浆刷于花版,待干后,将布浸入蓝靛,晾干,后刮去防染浆即成,其手工刻版、手工刮浆、手工染色的每一道工序都需要丰富的经验和技术,更需要情感和心灵的注入。

虽然蓝印花布技艺在中国古代印染工艺中出现的最晚,但其覆盖面、应用面都是最广的,蓝印花布的产生、发展离不开当时当地的自然条件和社会环境,南通优越的地理位置、适宜的气候、充裕的印染原料、兴盛发达的染织行业及纯朴内敛的民风等因素,共同促进了清代南通蓝印花布的繁荣发展。

二、清代南通蓝印花布动物纹的艺术特点

(一)概述

清朝的南通蓝印花布在数量上是中国历朝历代中最多的,也是发展最为鼎盛的时期,在满足本地需求之外,还远销外地,有“木棉花布甲诸郡”(清光绪年间《通州直录州志》)之誉。其题材广泛,涵盖了植物、动物、人物、几何、文字、神话故事、历史故事等,图案中的花卉、山水、人物、动物、几何以及书法等纹样,经过艺人的巧妙构思,组合在一幅画面中,并运用象征、谐音等手法,表达图案的中心思想,以飞禽走兽、花鸟游鱼等生动的物象用夸张变形的装饰手法来概括、提炼,采用自然现象中的日月形、波浪形、回旋形等不同形状,以多变的手法组成各种丰富多变的纹样,精心印染,具有以意写实的平面感和装饰味,不仅使图案的题材内容更深刻,也使图案的形象更鲜明,引发人们美好的联想,唤起心灵上的共鸣,生动地描绘着人们对美好生活的追求。这也是蓝印花布能够长期根植于人们生活之中,并被喜闻乐见的缘由之一了。

从其纹样图案反映的主题和寓意来看,大致可将其分为多子多孙、健康长寿、富贵吉祥、神话传说四大类,动物作为一种非常常见的元素,涉及了各种吉祥的意义。接下来笔者将简要分析动物纹的藝术特点。

(二)动物纹造型特点

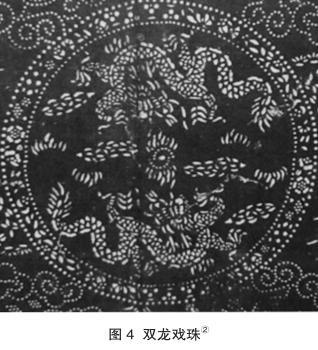

这块狮子戏绣球的蓝印花布是一块包袱布(如图1),纹样主体由狮子、凤凰的形象和梅兰竹菊等植物纹组成,此纹样是南通蓝印花布中非常常见的吉祥图案。凤凰自古被誉为瑞鸟,为鸟中之王,多与牡丹组合,既有富贵吉祥寓意,也是幸福和谐的象征。百姓将狮子视为守护神,守护宅院。以求阖家平安。俗传雌雄二狮嬉戏时,它们的毛缠在一起,滚而成球,勇敢的小狮子便从其中诞生,因而古代也视绣球为吉祥之物,狮子戏绣球也是吉祥如意的象征。这种画面的包袱布,一般是家庭添丁、婚庆、祝寿等大型活动时亲朋好友相赠。其造型特点有:

1.形状各异的点

因为雕版工艺的局限,艺人们变被动为主动,将工艺的局限转化为优势,形成了蓝印花布特有的断刀雕版方式,所以点成为了创造形象的基础,是形成和丰富画面效果的主要因素。民间艺人们在艺术实践中创造了各种形状的斑点,有圆形、半圆形、瓜子、竹叶、鱼鳞、月牙、枣核、鸡心、蟹爪、兰花瓣、三角、十字、水滴形、扇形、不规则形等,既便于镂刻,又具有各自的形式美和表现力。以图1为例,在这块蓝印花布中的狮子和凤凰纹样,艺人巧妙地利用点的大小、疏密、顺序组合成了生动逼真的狮子、凤凰形象,狮子的头部、尾部主要以短线勾勒轮廓,躯干部位由短线有序错落而成,内部由粗细、长短不同的短线和形状、大小不同的点组合而成,其中头部以圆形点、不规则形点构成,颈部以不规则形点构成,躯干部位以圆形点、心形点构成,四肢以圆形点、水滴形点构成。凤凰的形象没有勾出轮廓,但其翅膀、头部、躯干、尾巴都已不同形状的点组合而成,其中头部以月牙形、心形点构成,翅膀以扇形、竹叶形构成翅膀,凤尾以圆形点、兰花瓣形点、柳叶形点构成,非线勾形,而是以面造型,颇有素描体面之感。整幅画面丰富多变又不失质朴淳厚的美感,这是蓝印花布特有的艺术语言的充分体现。

2.笔断气连的线

线是除了点之外的另一个重要元素符号,在动物纹样设计中,常会有线条过长、弯曲弧度大的造型,同样由于工艺的制约,纹样造型中无法出现连贯的长线,南通艺人采用“断刀”的表现手法,将长线分解、断裂为一节节的短线,线虽为断线,但也有粗线、细线、短线、长线、直线、曲线、折线之分,通过精心构思和巧妙布局,这些形态各异的线在有序的组合中形成一定的方向感,笔虽断气却连,组合成一个个生动的物象,产生了独特的装饰效果和美感,给人以美的享受。

图中狮子由短线勾勒了轮廓,但内部纹样依然是由点或断线来分割、构成,在造型表现上也有着大巧若拙的特点,取之象外,突破了原有形象的限制。这虚实相生、笔断气连的断线也是南通蓝印花布动物纹样造型的重要手法之一,是以布为载体的中国传统虚实相生审美观的艺术表现。

3.概括夸张的形

中国民间艺术多以传情为主,而不沉溺于写型,蓝印花布动物纹样造型上也有着相同的审美观,其动物纹样是对自然对象进行了高度的提炼、概括,有着概括夸张的形,其图案造型大胆取舍,高度概括、提炼,更趋于传情,不受固有形式的制约,艺人们发挥想象,任情而为,用点、断线的位置排列和疏密关系,结合不同的物象特征,灵活运用,恰到好处地表现物象的形象、结构、质感等,所创作的艺术形象率真活泼、生动自然,仿佛没有人工雕琢的痕迹。通过观察不同的兽类形象,虽然只以单一的点和线表现,但点与线的组合却是千变万化,通过不同的画面组织,刻画的形象也是丰富多变、充满张力的,而不是一成不变的。

如图1的狮子戏绣球,我们可以看到中心纹样中的凤凰,其五彩的凤尾被刻画成两根羽毛,每根羽毛的形状已圆点、竹叶形点构成,飞翔的凤凰与富态的牡丹相互映衬,以静衬动,平稳中可见生命的律动。狮子头部硕大,几乎占据了整个狮子身形的一半,狮子的尾巴也刻画得十分突出,恰好印证了“十斤狮子九斤头,一斤尾巴掉后头”的画诀章法,将狮子表面的威勇可爱,四只狮子在有限的空间中,欢快地舞动着,烘托出喜庆热闹的场面。虽只表现单一对象,但纹样结构严谨,层次分明,狮子头部主要以较大的点、较粗的线来表现,而躯干、四肢、尾巴则由小点、细线表现,对比强烈,有较强的视觉冲击力。在南通艺人们的艺术思维中,描绘的对象都以正面形象出现,以这幅图为例,狮头正面,两只眼、两只耳朵、鼻子为正视,身躯、腿、尾巴为正侧面正视,这虽然与具体物象的结构、透视不符,但也反映了百姓对求正、求全的表现形式的追求。纵观全画,主题突出,动静相生,繁中有序,高度和谐。

4.满而有序的面

因受实用功能的影响,蓝印花布中作为主体纹样的动物纹样及辅助纹样的构成及应用是根据成品的形状、使用习惯和要求来安排布局,如二方连续和四方连续纹样多用于服饰,定位设计的框式结构与中心纹样相结合的图案多用于被面、包袱布、帐檐等,从笔者收集的清朝蓝印花布纹样来看,发现其不仅在取材寓意上求全,在画面布局上也力求画面丰满充盈。纹样组织形式最基本的特征是追求圆满、完整和对称偶数,图案布局也有其独特的纹样布局程式,多采用框式结构中与中心纹样组合的形式,以中心纹样为焦点,向四周呈偶数次有序延展,四角加上角隅纹样,主次分明,错落有致、动静相衬,相辅相成,布阵得体,构成稳定、和谐的结构,在多层次的点面结合中形成了繁简对比、充满韵律感的艺术效果。

这幅狮子戏绣球也是运用了这一构成方式,画面组织看似自由,却也不失严谨有序,其点与线的交织,蓝白二色的交融,使你中有我、我中有你的中国传统哲学思想巧妙地融合并运用于纹样的图案关系中。多有“多一点都是画蛇添足,少一分都是不全不满”的平衡又协调的美感,充分表达了人们淳朴美好的思想,也是人们祈愿美满生活理想的艺术再现。

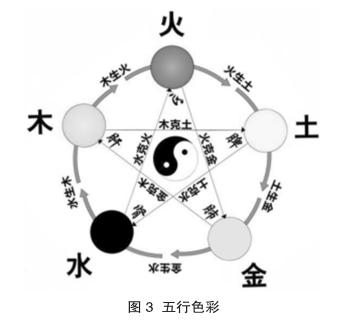

5.近虚远实的视觉效果

蓝印花布以点和断线的有序组织来造型,表现层次和空间。

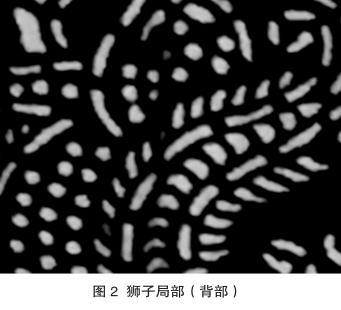

不同数量的点或线通过稀疏或密集组合,可产生虚实程度不同的线和面,生动地表现出动物形体、动静的变化。布面上的点、线近看如大珠小珠落玉盘落盘,杂乱无章,几乎看不出原型(见图2),但若退后几步远观,花布上所表现的物象则以独特的面貌跃于观者眼前,形成了独特的空间和视觉艺术。这种艺术形式巧妙地打破了透视原理的“近实远虚”,这种表现方式与西方印象派的点彩画有着异曲同工之妙,在空间相混中求韵而不求空间与形,不同之处是点彩画是以颜色进行空间混合,其动物纹样看似平面化,其实是以点和断线造成的形象与背景的空间混合,具有独特的视觉效果,给人以充满遐想的广阔空间。

(三)色彩配置

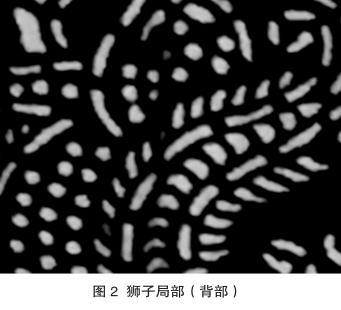

1.陰阳五行色彩

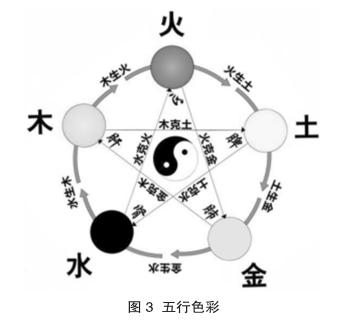

民间艺术作为原始文化的嫡系传承,完整地继承了原始阴阳五行哲学,五行则成为了我国民间艺术造型、用色的基本规则,①传统阴阳五行哲学中的五行色彩学配色体系深深影响着传统艺术文化和民间工艺等各个领域的色彩观念。早在先秦时期,我国已建立了五行色彩体系,其分为青、赤、黄、黑、白五色(如图3),金为白,木为青,水为黑,火为赤,土为黄。其中,靛蓝之色在古代称青色,与金木水火土中的木相对应,“青,生也,象物生时之色也。为东、为木、为春,被列为正色之一,作为主木的青色象征着春天万物生长的颜色,也是生命之色。”人们赋予青色重生与繁衍的象征意义,在传统文学、古典神话中也多见其美好内涵,南通蓝印花布以蓝草制作染料染色,原料和色彩都亲近自然,更蕴含着新生与生命的意义。

2.封建服饰制度

封建统治者对服饰有着极其森严的尊卑观念,《天工开物》中“夫林林青衣,望阙而拜黄朱也”描写了一群穿着青衣的老百姓,望着皇宫向穿着黄袍朱衣的帝王朝拜。我国自古有尚色习俗,历朝历代都有自己尊崇的色彩,统治者建立政权后,建立等级权威的手段之一便是“改正朔,易服色”,封建贵族的服装色彩艳丽,名贵精致的刺绣遍身,平民百姓只能穿白色、褐色、蓝色、黑色的衣服,这种制度不仅是对物质文明的抑制,也压迫了广大人民的心灵,同时促使了民间的蓝印花布稳定持续发展。人们以丝织染缬的经验,大胆吸收剪纸、刺绣、木雕等传统艺术图案,在单一的蓝白二色中印染多变的纹样,以求艺术表现的丰富变化,也创造了散发着浓浓民族艺术特色的蓝印花布。与烦琐、富丽的宫廷工艺和色彩相比,蓝印花布更多的反映了最贴近人们生活的艺术情趣,有着简约、朴实的设计趣味。

3.传统审美观

明朝时,我国的天然染料已经集齐完整色谱,而这一片蓝色却始终影响着人们的生活。南通艺人创造出了有别于其他民间艺术崇尚艳丽配色的新天地,蓝白二色是自然、单纯的色彩,蓝印花布的蓝,是天然的蓝,来自于蓝草;蓝印花布的白,是天然的白,来自于棉花织成的白布。蓝色象征宁静、宽厚、深邃,是稳重、智慧、无限包容力的象征;白色明快、朴素,象征著纯洁、光明、神圣,其印染原料不仅天然健康,还色彩浓艳,与中国画的“墨分五彩”、青花瓷的蓝白雅趣一脉相承,共同体现着中国艺术的意蕴,又似中国人含蓄内敛的性格,体现着中国人民讲求中庸之道的思想。其纹样图案又有着美好的寓意,所以无论是纹样还是颜色,都是最符合中国人的民俗情节和传统审美的,更容易让人们接受和传承,故而成为最受中国人喜爱的艺术品。先辈们在最洁白坚硬的瓷器上面创造了蓝白相间的青花瓷,心灵手巧的南通艺人也在柔软的布上创造出了蓝白相间的蓝印花布。

三、清代南通蓝印花布动物纹的文化内涵

蓝印花布诞生和发展于中国民间,它不仅是人们的日常生活用品,具有实用和审美价值,也体现了人们对平安吉祥、多子多福、健康长寿等美好生活的向往,深刻地表达着文化内涵,中国传统的民俗观和哲学观也深刻地影响着南通艺人们对纹样造型的设计与创造,其中包含着动物纹样。接下来,笔者将试述动物纹的文化内涵。

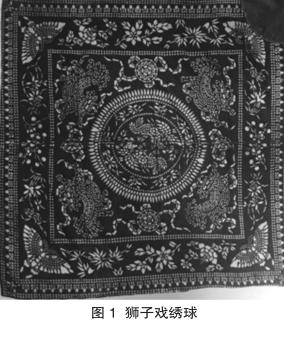

(一)太极阴阳论之生生不息

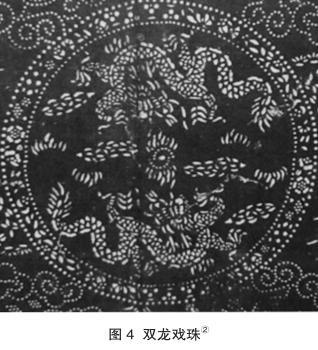

在动物纹样布局中,多为中心对称、上下左右对称和旋转对称的纹样组织形式,追求动中有静, 静中有动,体现中庸之道,正如周敦颐所说:“乾道成男,坤道成女,二气交感,化生万物,万物生生而变化无穷焉。”其中有大量的对龙、对凤、对鱼纹样以阴阳鱼太极式构图,包含了太极含阴阳、阴阳含四象、四象含八卦、太极八卦含万物的思想,体现了古人根深蒂固的传统审美观。如图4,飞舞的对龙以太极式构图做中心纹样,形成了对称协调的圆形图案,外接一圈植物花卉纹,动静对比,相互交融,是充满了秩序感和灵动感的组合纹样,色彩蓝中有白,白中有蓝,虚实互补、阴阳互含,有无相生,相辅相成。

(二)自然审美哲学之自然与人文

自然美包含自然和人文两重性,自然美具有科学美学的特征,人文美具有艺术美学的特征,自然物象受制于自然规律,人文美受制于审美思想和观念,③而南通蓝印花布中的动物纹样则将自然美与人文美相互渗透和结合,并向多用途的方向发展演变,其自然审美则渗透到了纹样的设计与表现中,其简约的色彩和丰富的纹样形式也表现了对自然美与人文美的追求,给人以简约朴素、平静舒适的心理感受。④

(三)民俗吉祥观之物体吉祥

在中国的传统文化中,求吉避凶是人们的一种普遍追求,以吉祥为核心,形成了源远流长的吉祥文化。在旧的世俗观念中,民间百姓的最高理想就是加官进爵,长命富贵,子孙满堂,吉祥的内容主要是添福、长寿、多子,南通人民也是如此。蓝印花布纹样涉及人物、动物、植物、文字等,几乎均是“图必有意,意必吉祥”,通过整理搜集的动物纹纹样,可以发现生殖繁衍、长寿幸福是历代老百姓追求的永恒话题,民俗吉祥观中的物体吉祥和审美观相辅相成,贯穿于蓝印花布的纹样创作中,也反映了最贴近人民大众的生活,简约、朴实的设计趣味。

四、反思

南通蓝印花布是我国非物质文化遗产之一,在中国工艺美术发展史上有着浓墨重彩的一笔,其图案产生于民间,是属于劳动者的艺术,融入了百姓的智慧与才能,是民俗文化的重要象征符号,也反映了人们共同的审美情趣,它承载着生活的记忆,蕴含着深厚丰富的民族历史文化,用最简洁的蓝白之色把朴素清新、平和沉静的民族内涵用艺术生动的形式传递给我们,在绚烂缤纷的中国工艺美术画卷中演绎着自己独有的、精彩的艺术魅力。我们应在继承传统的基础上力求处理好传统与创新的关系,运用传统的技艺、取其章法,承传精髓,充分体现其特有的文化气息和美学意蕴,使其在全球一体化的当代社会环境中,可以在全人类的范围内被欣赏、传播和传承,也许在不久的将来,南通蓝印花布的归宿不是只能进博物馆,供人欣赏怀念,而是融入生活,美化生活。

注释:

①摘自《民间美术概论》第52页

②图片来源彭卫丽著《中国传统印染文化研究》第126页

③摘自《诗性的智慧——中国文化的自然观》第284页

④摘自张晓霞著《中国染织纹样史》第371页

参考文献:

[1]黄钦康.中国民间织绣印染[M].北京:中国纺织出版社,1998.

[2]吴元新.中国蓝印花布纹样大全[M].上海:上海人民美术出版社,2005.

[3]沈从文.中国古代服饰研究[M].北京:商务印书馆,2011.

[4]潘嘉来.中国传统蓝印花布 [M].北京:中国纺织出版社,2006.

[5]李小玉.中国传统印染文化研究[M].北京:中国轻工业出版社,2008.

[6]王慧芬.江苏省第一批国家级非物质文化遗产要览[M].南京:南京师范大学出版社,2007.

[7]戴珩.人文遗韵:江苏省第一批国家级非物质文化遗产诗性解读[M].南京:南京师范大学出版社,2007.

[8]何红.镂月裁云 长江流域的民间工艺美术[M].武汉:武汉出版社,2006.

[9]程尚仁,温练昌.染织图案基础[M].上海:上海人民美术出版社,1979.

[10]杨成寅.太极哲学[M].上海:学林出版社,2003.

作者简介:杨千枝(1991-),女,汉族,陕西西安人,郑州大学美术学院,18级在读研究生,硕士,美术专业,研究方向:油画艺术研究。