淮河源主要林地森林覆盖率及蓄积量特征分析

2019-10-30董卉卉孟岩王晶张建设钱红阳马冠男李月凤

董卉卉 孟岩 王晶 张建设 钱红阳 马冠男 李月凤

摘 要 选择淮河源生态功能区以内和生态功能重点地区,监测森林覆盖率变化及各林地蓄积量,以期为该地区生态系统的保护与持续利用提供科学依据。结果表明,研究区域2007-2012年的森林覆盖率连续六年逐年增加,同年度的森林覆盖率低山+中山区要远远大于低山+丘陵区;研究区内马尾松林蓄积量最高。

关键词 森林覆盖率;森林蓄积量;淮河源

中图分类号:F326.2 文献标志码:B DOI:10.19415/j.cnki.1673-890x.2019.18.057

淮河源即淮河的源头区域,2001年国家环境保护部(原国家环保总局)将河南省信阳市的10个县区及南阳市桐柏县共11个县区所属国土面积确定为淮河源国家重要生态功能区(简称淮河源)。淮河源发挥着水源涵养与土壤保持、生物多样性保护、农产品提供等重要的生态服务功能,区域总国土面积211.09万公顷[1-3]。本研究选择淮河源生态功能区以内和生态功能重点地区,选取河南省信阳市10个县区及南阳市桐柏县的20个乡镇作为监测对象,监测森林覆盖率变化及各林地蓄积量,以期为该地区生态系统的保护与持续利用提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

调查区域位于河南省信阳市,主要调查信阳市南部山区和西部丘陵、平原区,地理区域处于113°50′~115°19′E,32°29′~31°35′N,属于北亚热带向暖温带过渡区[4],地形地貌为山地、平原和丘陵;日照充足,年平均气温15.1~15.3 ℃,无霜期长,平均220~230 d,降雨丰沛,年均降雨量900~1 400 mm,空气湿润,相对湿度年均77%;土壤类型多为壤土(黄棕壤)和粗砂土。

1.2 研究方法

1.2.1 森林覆盖率分析

森林面积调查主要以2007年国家二类资源清查为依据,以每年的林地变化为参考。选取平桥区、浉河区、罗山县、新县和商城县5个县区的20个乡镇,依据国家二类森林资源清查数据进行统计分析,计算森林覆盖率。

根据地形不同把森林覆盖率分为两个部分进行分别统计分析,即低山+中山区(16个乡镇)和低山+丘陵区(4个乡镇)。

1.2.2 林地蓄积量分析

林地蓄积量主要根据研究区树种所占面积和代表性进行统计分析,主要选择马尾松、杨树、杉木、栎类林等树种林地进行蓄积量调查。

2 結果与分析

2.1 研究区内森林覆盖率

20个乡镇的森林覆盖率调查结果如表1所示。由表1可知,研究区土地总面积为24.93万公顷。2007—2012年研究区的森林覆盖率依次为58.43%、58.78%、59.44%、59.78%、59.89%和59.96%。

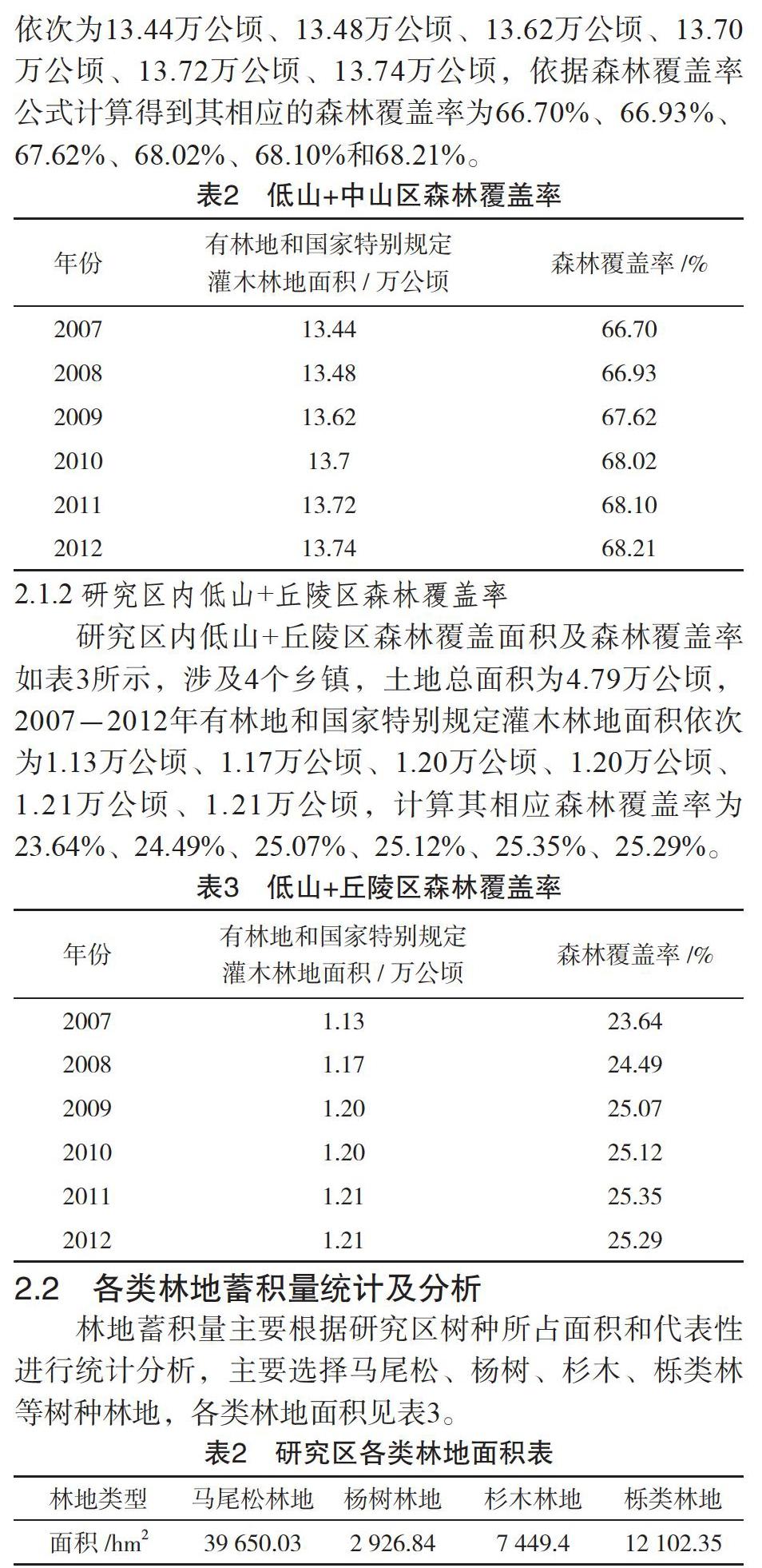

2.1.1 研究区内低山+中山区森林覆盖率

研究区内低山+中山区森林覆盖面积及森林覆盖率如表2所示,共涉及16个乡镇,土地总面积为20.14万公顷,2007-2012年有林地和国家特别规定灌木林地面积依次为13.44万公顷、13.48万公顷、13.62万公顷、13.70万公顷、13.72万公顷、13.74万公顷,依据森林覆盖率公式计算得到其相应的森林覆盖率为66.70%、66.93%、67.62%、68.02%、68.10%和68.21%。

2.1.2 研究区内低山+丘陵区森林覆盖率

研究区内低山+丘陵区森林覆盖面积及森林覆盖率如表3所示,涉及4个乡镇,土地总面积为4.79万公顷,2007-2012年有林地和国家特别规定灌木林地面积依次为1.13万公顷、1.17万公顷、1.20万公顷、1.20万公顷、1.21万公顷、1.21万公顷,计算其相应森林覆盖率为23.64%、24.49%、25.07%、25.12%、25.35%、25.29%。

2.2 各类林地蓄积量统计及分析

林地蓄积量主要根据研究区树种所占面积和代表性进行统计分析,主要选择马尾松、杨树、杉木、栎类林等树种林地,各类林地面积见表3。

2.2.1 马尾松林蓄积量

马尾松林密度最大为5 770株/hm2,最小为360株/hm2,平均为1 988株/hm2,单位蓄积量平均为119.97 m3·hm-2,研究区内共有马尾松林39 650.03 hm2,其蓄积量约为475.68万立方米。

2.2.2 杨树蓄积量

研究区内杨树单位面积株数为833~952株,测量胸径平均为16.5 cm,单位面积蓄积量为94.50~108 m3·hm-2,在研究区内共有杨树林2 926.84 hm2,其蓄积量约为27.66~31.61万立方米。

2.2.3 杉木蓄积量

研究区内杉木单位面积内株数为5 000株,测量胸径平均为12.5 cm,单位面积蓄积量为241 m3·hm-2,在研究区内共有杉木林7 449.4 hm2,计算得到杉木林蓄积量约为179.75万立方米。

2.2.4 栎类林蓄积量

研究区内栎类林多为次生阔杂林,胸径大于10 cm基本没有或零星分布,胸径在5 cm以上的约为2 800株,计算其单位面积蓄积量为30.74 m3·hm-2,研究区内共有栎类林12 102.35 hm2,通过计算得到其蓄积量约为37.31万立方米。

3 结论与讨论

研究区域2007-2012年的森林覆盖率连续六年逐年增加,同年度的森林覆盖率低山+中山区要远远大于低山+丘陵区。其主要原因是未成林造林地通过有效的森林管护促进了林木的自然生长,并实施了相关营林工程,将宜林荒山荒地转化为乔木林,再通过自然萌生及封育转化为特殊灌木林地。

森林蓄积量是反映森林资源的综合指标[5]。研究区内马尾松林蓄积量最高,其次为栎类林。下一步应结合林地群落组成、结构特征进行研究,以期为森林的健康经营模式研究提供科学参考。

参考文献:

[1] 张学顺,刘国顺,冯万富,等.淮河源马尾松群落结构特征研究[J].湖北农业科学,2015,54(10):2420-2422,2427.

[2] 霍霖,吕艺生,叶云.信阳市淮河源水源涵养功能恢复研究[J].华北水利水电学院学报,2006(2):96-98.

[3] 胡洁,刘国顺,王晶,等.淮河源主要林地类型群落结构特征[J].安徽农业科学,2017,45(3):182-183,186.

[4] 宋朝枢.鸡公山自然保护区科学考察集[M].北京:中国林业出版社,1994.

[5] 张豪杰,朱巍巍,王思娜,等.仙居县主要树种蓄积量生长率研究[J].现代农业科技,2018(15):165-166,170.

(责任编辑:赵中正)