政策营销、政策执行与精准扶贫政策满意度

2019-10-30王志章郝立黄明珠

王志章 郝立 黄明珠

摘 要:基于全国九大连片贫困地区的农户微观调研数据,运用有序Probit模型,分别考察了多元化精准扶贫的政策营销与政策执行对贫困地区农户政策满意度的影响。研究发现:(1)精准扶贫的政策营销能够有效帮助贫困地区农户深入理解相关扶贫政策并提升其政策满意度;(2)精准扶贫政策的精准执行亦是农户政策满意度的另一个重要促增因素,具体体现在精准识别、“五个一批”等多元化扶贫政策的实施以及贫困退出机制等三方面;(3)总的看来,贫困地区农户对精准扶贫政策基本满意,而精准扶贫的政策营销与政策执行对不同群体的政策满意度影响具有异质性。

关键词:精准扶贫;政策营销;政策执行;政策满意度

文章编号:2095-5960(2019)05-0065-13;中图分类号:F323;文献标识码:A

一、引言

改革开放四十年来,中国经济的高速增长惠及亿万中国人民,对全球减贫的贡献率超70%,截至2017年,我国农村贫困人口下降至3046万人,贫困发生率为3.1%,比2012年下降7.1个百分点① ①资料来源于国务院新闻办公室网站.《改革开放40年中国人权事业的发展进步》白皮书,参见http://www.scio.gov.cn/zfbps/32832/Document/1643346/1643346.htm,2019-5-20 。中国何以取得如此举世瞩目的成就?主要得益于三方面:其一,经济增长所带来的涓滴效应;其二,区域协调与城乡融合发展的包容性增长战略;其三便是以政府为主导的扶贫计划。当前,中国的扶贫攻坚战已进入决战时刻,战略导向已从“打赢”向“打好”扶贫攻坚战转变,要切实提高脱贫质量,提升贫困群众的获得感和满意度。

众所周知,扶贫政策执行的质量一定程度上决定了政策的效益,而农户对扶贫政策的满意度便是衡量其政策执行效果的一个重要维度。事实上,如中国若干其他重大政策的执行,扶贫政策的执行亦保持着自上而下“高位推动”与“层级性”、“多属性”治理相结合的特征(贺东航、孔繁斌,2011)[1],最大程度地减少了“政策梗阻”与“政策失真”,从整体和全局上保证了扶贫的目标与绩效。但就精准扶贫政策具体执行过程而言,仍然存在诸如识别排斥、精英俘获、民主评议失准、数字脱贫、虚假脱贫等执行偏差[2]。若不能及时予以纠偏,增强扶贫政策执行的力度,就无法对症下药。

此外,在目前精准脱贫进入啃硬骨头的关键时期,一些地方出现脱贫不退出、脱贫不摘帽,出现少数贫困群众争相装困、扮贫、哭穷等现象,贫困户心理贫困和精神贫困依然较为严重。习近平总书记在调研中曾多次强调:“扶贫先扶志,扶贫必扶智”。“志智双扶”是打赢打好脱贫攻坚战的根本之策。因此,政策营销在精神扶贫中起重要作用。正如Hans Buuma(2001)[3]所言:政策营销是政府利用营销观念和策略使政策获得公众接受和支持的互动过程,政策是否能得到公众认可和接受并得到执行是政府政策合法性和施政有效性的重要指标。政策营销一方面能实现对扶贫政策的宣传和解释,从思想上对贫困群体进行宣传教育,增强其脱贫信心和底气;另一方面试图通过与扶贫群体的互动,了解其实际需求,并有针对性地给予其帮扶,实现从“强制灌输”到“互动磨合”的过程,不仅可以塑造听取民意的政府形象,强化贫困户对政府的信任,而且可为贫困群体积极参与扶贫政策,激发其内生动力,亦是贫困群体满意度的另一重要来源。鉴于此,本文将利用国家社科基金重点项目(16ASH008)对中国九大连片贫困地区的2469户农户家庭微观调研数据,实证检验精准扶贫的政策营销与政策执行对农户满意度的影响,从而揭示现有扶贫政策的营销和执行中存在的一些不足。

文章结构如下:第二部分是文献回顾与研究假设;第三部分是数据来源、变量选取及描述性分析;第四部分是实证分析;第五部分是研究结论及政策意蕴。

二、理论分析与研究假设

政策营销是以政府为主的公共部门运用营销观念、策略、技巧来更好的识别、预判、满足公众的需求,通过诱导来创造政府与公众间的共识,最终实现公共政策与社会需求的互配,使公共政策得到公民的接受与支持(谭翀,2013)[4]。可见,政府通过定位包装政策产品,开辟多元化销路和促销活动,积极为公民推销政策产品,加深公民对政策的理解,并为公民民主参与政策过程创造条件,“开门参与”与“互动磨合”相结合(王绍光、樊鹏,2013)[5],既保障公民参与公共事务管理的政治权利,拓宽公民的利益表达渠道,又使公共政策更能符服务于公民的实际需求,进而建立起政府与公民之间的信任纽带(裴志军、陶思佳,2018)[6],增加公民对政府政策满意度。地方政府作为精准扶贫政策营销的主体,通过电视、网络、广播、微信、微博、QQ以及线下宣传栏等多种渠道宣传扶贫政策,推广新型扶贫方式(张玉强、李祥,2016)[7],讲好中国扶贫故事(聂雄、谢鸿鹤,2017)[8],使扶贫同扶志紧密结合(张蓓,2017)[9],一方面缓解贫困人口存在的“等靠要”思想(王立剑等,2018)[10]、福利依赖(刘丽娟,2018)[11]装困扮穷等问题。另一方面,对贫困户现实需求深入了解,对扶贫政策的含义、措施了然于心,才能有针对性地对贫困户进行推销宣传,亦能使贫困户心甘情愿地接受扶贫政策,张春美、黄红娣(2017)的实证研究亦表明村民对精准扶贫政策的具体措施与内容越了解,精准扶贫政策实施的政策效益越好,而扶贫政策知晓程度对建档立卡贫困户精准扶贫满意度有显著影响(刘钰、王璇,2018)[12]。反之,扶贫政策宣传不到位,导致信息不对称,产生扶贫资源的错置,贫困户的错评漏评等问题(司静波等,2018)[13],进而降低农户的满意度。基于此,本文提出第一个研究假设:

H1:良好的扶贫政策营销与政策满意度是正向关系。

政策执行是目标的确立以及适应这些目标的行动之间相互作用的过程(Pressman et al.,2008)[14],而政策满意度是公民对政府政策执行给予其目标和期望得到满足的心理体验(陈磊、廖逸儿,2017)[15]。首先,政策执行的质量决定了政策效果(吴比等,2016)[16],进而影响到政策满意度。在精准扶贫政策执行过程中,精准识别是第一步,地方政府在识别时,存在诸如贫困测量方式存在偏差(Ravallion,2008)[17]、识别成本高(刘辉武,2016)等问题,从而导致救助资源误用(Copestake,1992)[18]、精英俘获(Galasso and Ravallion,2005[19];邢成举、李小云,2013[20])、排斥现象(邓维杰,2014[21];雷望红,2017[22])。Alatas 和Banerjee(2012)[23]通过对印度尼西亚村庄的随机试验研究发现,社区瞄准机制有助于提高群众满意度。此外,“公众参与”有助于创新扶贫开发模式,提升精准扶贫成效(沙本才等,2017)[24],同时也有效促进了干群互动(张琳等,2017)[25],同时,政府做出公众期望的有效回应,政策适应性和扶贫精准性的提高(石靖等,2018)[26],对扶贫政策的满意度会产生积极影响。张广来、廖文梅(2018)[27]发现扩大农户参与与政策执行协商能有效促成扶贫目标实现,提升政策满意度。但在贫困识别的过程中,贫困户参与民主评议亦会导致识别偏差出现(汪三贵、郭子豪,2015)[28]。精准扶贫到精准脱贫是一个扶贫到脱贫攻坚的内在逻辑演化过程,其中“五个一批”的扶贫脱贫方式是关键(王朝明、王彦西,2018)[29],亦有学者从产业扶贫(王宏杰等,2015)[30]、易地扶贫搬迁、生态补偿、教育扶贫、社会保障兜底等具体政策角度研究了与政策满意度的关系(刘兴琴,谢树青,2019)[31],尽管这些扶贫政策能够有效改善农户绝对收入,却对相对收入与收入满意度的影响较小(刘祖军、王晶、王磊,2018)[32]。在政策落地时会出現政策不匹配、执行存在偏差、资源溢出(刘欣,2016)等问题,亦存在扶贫理念的非系统性、扶贫方式的粗放性以及扶贫主体的缺失性等现象(代蕊华、于璇,2017)[33],不同程度地影响了贫困农户对精准扶贫政策的满意度。最后,完善的贫困人口退出机制是精准脱贫的前提(李瑞华等,2016)[34],然而,退出机制创建的过程中存在“数字脱贫”、缺乏统一退出机制制度体系框架(张琦、史志乐,2016)[35]、忽视扶贫效果的可持续性(唐丽霞,2017)[36]等问题,这些问题若不加以解决,会降低农户的政策满意度。基于此,我们提出第二个研究假设:

H2:扶贫政策的精准执行与政策满意度是正向关系。

三、数据来源、变量选取及描述性分析

(一)数据来源

本文所采用的数据悉数源于国家社科基金重点项目“贫困地区精准脱贫的多元化路径设计与退出机制”(16ASH008)课题组于2016年7月-9月期间对微观农户进行的实地调研。课题组选取了六盘山区、四川藏区、秦巴山区、乌蒙山区、武陵山区、滇西边境山区、滇桂黔石漠化区、燕山太行山区以及罗霄山区等九大连片特困地区中的下属8个省份,18个贫困县,83个贫困村的农户家庭,对其2015年的家庭情况进行一对一的问卷调查及入户访谈,直接从农户获取资料、数据与信息。本研究研究主要采用隨机抽样法,在每个贫困村随机抽取约34户农户,一共随机抽取了2802个农户,剔除153份无效问卷后,最终回收有效问卷2649份,问卷有效率达94.54%。关于贫困的鉴定,本文以2015年国家贫困线为标准,也即人均纯收入2800元来划分贫困户与非贫困户,筛选后分别得到贫困户样本555个,非贫困户样本2094个。该问卷包括九大部分,分别是:农户基本情况、贫困户精准识别现状、贫困地区的发展现状、贫困地区致贫原因、贫困地区农户劳动力配置状况、农户生活状况、农户的金融服务状况、政府多元化脱贫政策实施效果、贫困地区贫困农户的退出机制。具体调查样本基本特征统计情况如表1所示。

(二)变量选取及说明

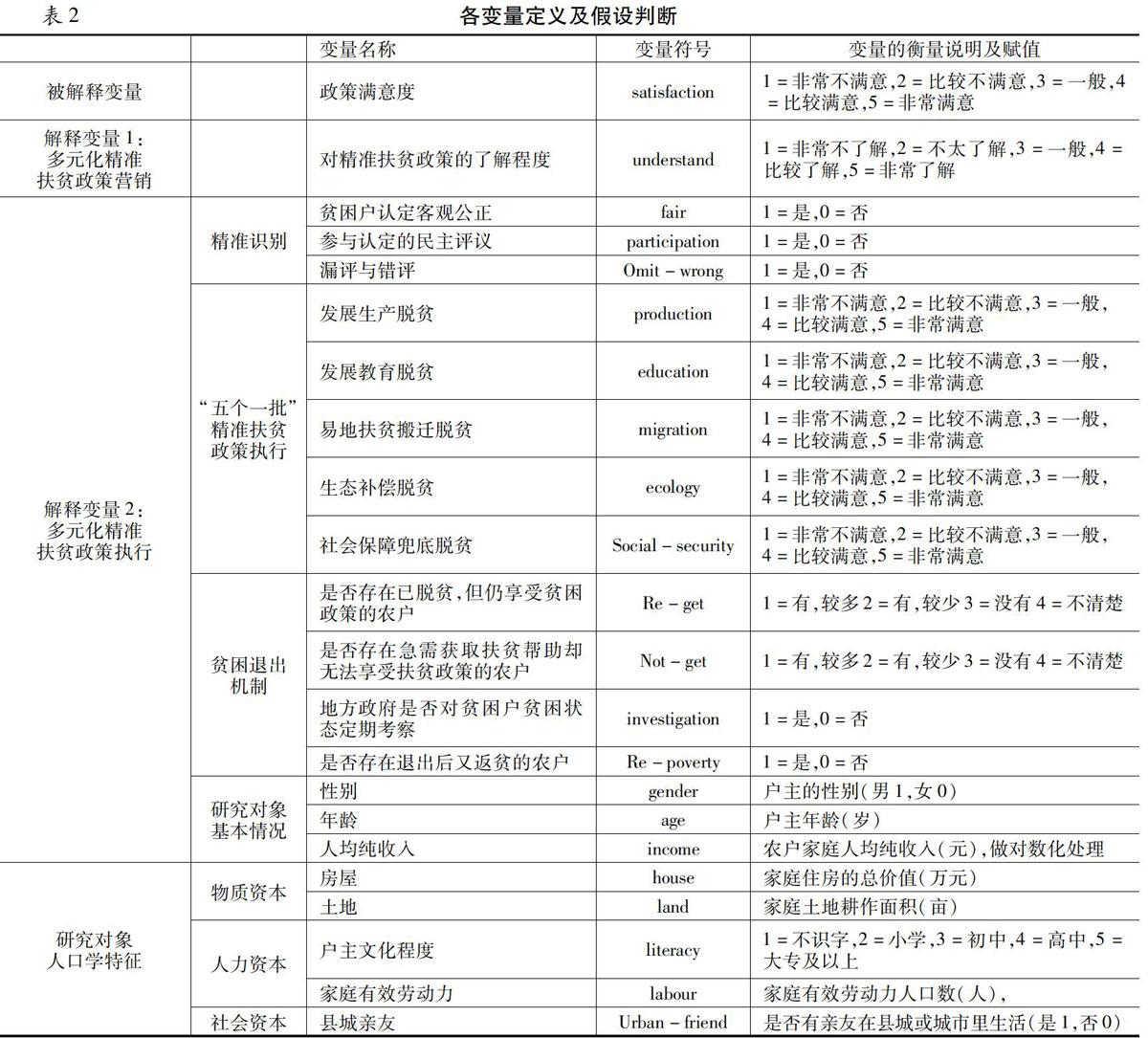

本文研究目的是研究精准扶贫政策满意度,因此如何度量精准扶贫政策营销与政策执行对贫困农户政策满意度的影响是本文研究的关键。鉴于此,本文将农户对多元精准扶贫政策满意程度(定距变量)设为被解释变量,采用李克特五分法(Likert scale)① ①具体设置为:非常不满意=1,比较不满意=4,一般=3,比较满意=4,非常满意=5 从“非常不满意”到“非常满意”分别赋值1~5分② ②调查问卷在H部分(政府多元化脱贫政策实施效果)设置了“农户对本地区精准脱贫政策实施的评价”,满意程度取值范围从“非常不满意”到“非常满意”分别赋值为1~5,评价政策在“五个一批”的基础上,分别设置了完善基础设施、发展生产脱贫、易地搬迁脱贫、生态补偿脱贫、发展教育脱贫、社会保障兜底、劳动力流动脱贫、金融扶贫、政府监督以及对多元化精准扶贫政策的总体评价等10个方面的内容。 ,分值越高表明受访者对精准扶贫政策的满意度越高。通过整理、筛选、分类问卷中的相关问题,得到21个解释变量。在本文中主要以农户对精准扶贫政策在识别认定与退出脱贫标准、现金补助、精准脱贫政策的类型、地方多元化脱贫政策的实施效果、“五个一批”、“六个精准”等方面的理解(understand)程度来综合反映政策营销。从精准识别、“五个一批”精准扶贫政策实施、贫困退出机制等三个方面来刻画精准扶贫政策执行过程,其中精准识别,主要是通过对贫困户认定的客观公正、参与民主评议、错评与漏评的情况综合界定;“五个一批”政策执行,主要是通过农户对发展生产脱贫(也即政府通过减税、补贴、资金扶持、组建专业合作社等方式支持引导当地特色种养殖业等规模化产业以及休闲旅游业、传统手工业发展以支持地方脱贫的情况)、发展教育脱贫(政府对当地办学条件、师资队伍以及教育基础设施的改善、对义务教育、职业教育的资金倾斜以及对建档立卡贫困户学生进行学习与生活补助等情况)、易地扶贫搬迁脱贫(政府对居住在生存环境恶劣、生态环境脆弱以及不具备基本发展条件的群众进行搬迁,做好搬得出、稳得住、能致富等工作的情况)、生态补偿脱贫(也即政府对退耕还林贫困户争取优惠的补助标准,让有劳动能力的贫困人口就地转成护林员、防火员以及支持贫困群众参与重大生态工程建设等情况)、社会保障兜底脱贫(兜底政策中精准的低保政策、精准的临时救助政策、整合医疗资金、特困对象救助等内容落实情况)等五个主要脱贫政策的满意度进行评价来界定;贫困退出机制主要是政府对脱贫仍享受政策、急需却无法享受政策、返贫以及政府定期考察的情况综合界定退出机制的执行情况。此外,农户对精准扶贫政策的满意度是建立在其体验与感知基础上的一种主观评价,这种评价不可避免地受到农户个体对扶贫政策的偏好与预期的影响,而偏好与预期与农户自身的性别、年龄、人均收入、文化程度、物质资本、社会资本等情况密切相关,因此,为客观测度不同因素对其政策满意度的影响,本文选取了农户的基本情况、物质资本、人力资本、社会资本等四大维度作为控制变量。具体如表2所示。

(三)变量描述性统计

对调研样本特征基本统计结果表明,受访者以男性为主,占总体样本的81.24%,年龄集中在31~50岁之间,约占总体样本的52.85%,呈现出中年为主的特征。户主文化程度以小学为主,小学及以下学历的人口占了总样本的67.57%。受访者家中有效劳动力多为2~4人,占了总体样本的82.18%,一半以上(60.62%)的农户在县城并无亲友。

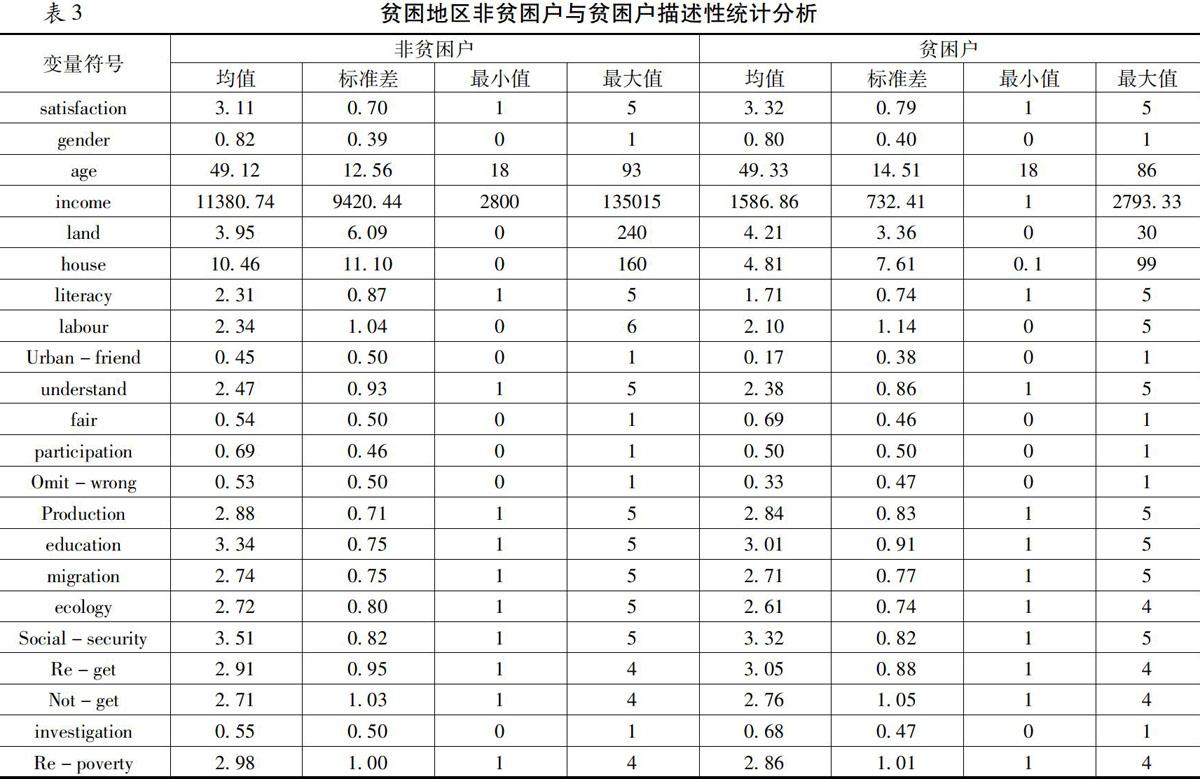

为了更好地反映贫困地区农户对精准扶贫政策的满意度,本研究将贫困地区整体农户划分为非贫困户与贫困户两大类,以便考察两者之间的差异。本文分别对2094个非贫困户样本与555个贫困户样本的被解释变量以及所有解释变量进行描述性统计分析。如表3所示,非贫困户与贫困户对多元化精准扶贫政策的满意度均值均大于理论中值3,可初步判断贫困地区整体农户对扶贫政策处于基本满意状态① ①按照通行标准,满意度值在1.5分及以下为不满意层次,在1.5~2.5分之间为不太满意层次,在2.51~3.5分之间为基本满意层次,在3.51~4.5分之间为比较满意层次,4.51分及以上为非常满意的层次为标准对满意程度进行定性。 。各变量标准差整体情况偏小,说明观测值离散程度小,数据稳定。从表中可以看出,非贫困户在人均纯收入、物质资本、人力资本、社会资本等方面略优于贫困户,在对政策的理解、政策参与、“五个一批”精准扶贫政策的满意度等方面较贫困户更高。