桂林龙脊人居环境适应的营造智慧

2019-10-29郑文俊

郑文俊

张贝贝

吴忠军*

古往今来,人居环境始终是人类生存的重要主题。从人居环境文明演进的三阶段来看[1],农业文明人居环境的主题是“人与天调”,历经8 000年的生产生活孕育出了风景、风土、风水的“三风”经验;工业文明人居环境时代,在“人定胜天”的指引下,传统人居文化习俗渐失,青山绿水、生态环境等公共财富丧失殆尽,人居建设与自然和乡村“三风”背道而驰;以十九大为标志,中国正在走进人居发展的新时代[2]。在此背景下,重回“人与天调”,传承创新“三风”规律,重建人居背景、活动和建设的良性发展,是现代人居环境学科的重大研究课题。

从伊甸园到桃花源,全世界至今仍在寻找理想的人居环境。从城市双修到乡村振兴,从公园城市到美丽乡村,全国上下开启了人居环境建设的新篇章。“人与天调,然后天地之美生”,中国传统“三风”经验和“天、地、人”一体的综合观与实践从源头奠定了现代人居环境科学的综合思想。以绿水青山为源,拜大自然为师,是将“人与天调”中国传统哲学理念应用于山地人居环境的珍贵遗产。自古以来,山地地区体现出尊重自然、天人和谐的人居环境建设传统,在新时期建设过程中尤其要注重借鉴传统山地景观营造经验[3]。在现代科学技术占主导地位和人居环境面临重大挑战的今天,我们更应俯下身来,深入乡村和田野,发现乡土文化之美,探究传统乡土人居营造智慧。

1 桂林龙脊人居环境总体特征

1.1 区域概况

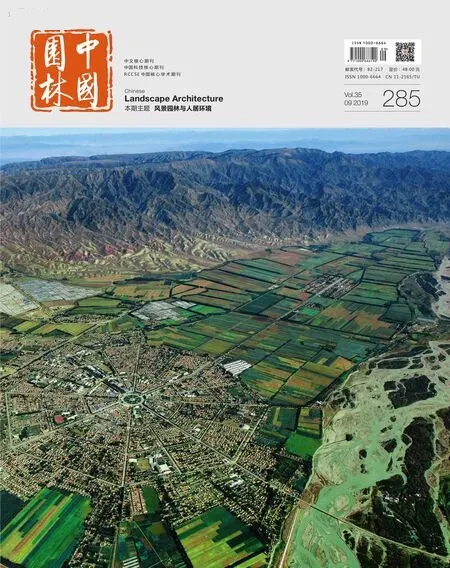

2 300余年前,桂林龙脊地区已有梯田耕作和农业生产活动。桂林龙脊梯田系统是古代先民适应自然、利用自然的活标本,2017年被评为全球重要农业文化遗产。壮族先民在长期的生产生活实践中不断适应自然环境,经过数百年的营建与调适,绘制了一幅绿水青山、寨美人和的民族风情画卷,积累了大量原创性山地人居环境营造经验,具备很高的传统山地生态文明智慧。本文以该区域中历史最悠久、保存最完好的龙脊古壮寨为例(图1),分析该区域人居环境适应的营造智慧。

桂林龙脊古壮寨地处桂北越城岭山脉西南麓,位于龙胜各族自治县和平乡东北部,东经109°43'28″~ 110°21'14″,北纬25°29'~ 26°12'10″,面积4.2km2。是中国南方稻作梯田系统全球重要农业文化遗产的重要组成部分,是全国首批少数民族特色村寨示范点、生态博物馆示范点和中国传统村落。

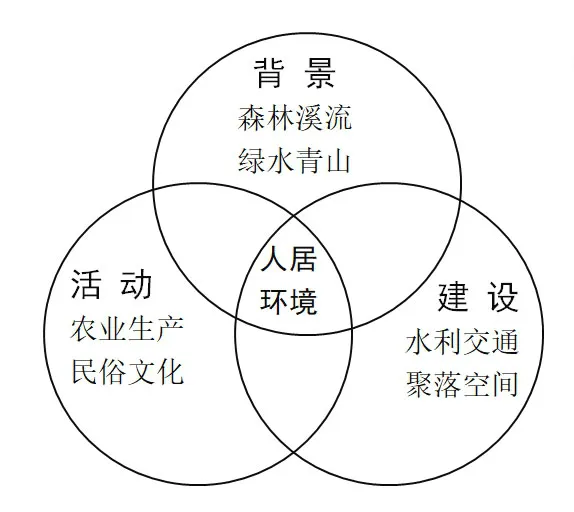

1.2 人居环境三元分析

1)人居背景:以高山、溪流、水源林、梯田组成的山水林田生态系统为龙脊人居背景,形成了高山-阶地-河谷地貌,总面积约4km2,地势从海拔352m上升至1 297m。750~1 250m的森林群落以常绿落叶阔叶混交林为主,间有松杉等经济林;海拔750m以下马尾松、油茶和杉木居多。400~1 000m之间连片分布有梯田湿地景观1 021亩(约0.68km2)。该区域水系较为发达,有大小溪流50余条,村寨内分布有龙泉、清泉等4处泉眼。龙脊地区夏季凉爽,春秋温和,雨量充沛,气候舒适宜人。

2)人居活动:主要包括农业生产、民俗活动、居住与游憩等。梯田生产十二道传统农活包括耦耕、牛耕、挖田、刨地、耘田、砍田基、扶田基和除杂草等。梯田依地势建造,大多分布在坡度10~25°处,最陡的梯田所在地形坡度超过60°。梯田相关民俗节庆活动包括开耕节、梳秧节、挑新水等,以及反映饮食、服饰、宗教、节日等非物质文化的乡村居住、聚集与纪念活动。

3)人居建设:在龙脊山腰一带建设廖家寨、侯家寨、平段和平寨,共295户居民组成占地面积0.2km2的传统聚落空间。构建了以干栏式民居为代表的建筑景观,以石墙和石板路为代表的巷道景观,以井亭、碾房、风雨桥等设施为代表的生活景观,以及以古樟、古红豆杉为代表的绿色空间。龙脊古壮寨地区林木葱郁,周边梯田密布,生活空间和生产空间布局极尽地利之宜。

人居背景、人居活动和人居建设是决定人居环境发展的三元要素,三者三元一体、共同作用、有机联系[4]。桂林龙脊地区的人居背景特征是绿水青山,资源丰富,但易水土流失,大面积适耕适建区域有限。人居活动主要指在绿水青山背景下壮族先民的生产生活与社会文化精神活动。《龙胜县志》记载:“壮族于明正统二年(1437年)入县境南思陇,此后先后迁入桑江下游一带居住”[5],廖姓、潘姓和侯姓壮族先民从河池南丹等地先后迁到龙脊定居,开展查山勘地、理水开田、安营立寨和择材造景的人居活动与建设,逐步形成了高山梯田稻作农业、组团式壮寨人居,以及由此衍生出来的自然崇拜文化和民间文化。由此产生了在复杂地形和有限资源制约下,以传统技艺和地方性知识为主导的自然保护和营景模式、适度有序的梯田景观营建智慧,以及依山就势的聚落空间营造智慧。历经数百年的良性互动,龙脊梯田呈现出整体系统性、有机关联性和时空演进性3个特性,构建出可持续的、友好的山地人居环境(图2)。

图1 桂林龙脊古壮寨卫星图

图2 龙脊人居环境三元分析

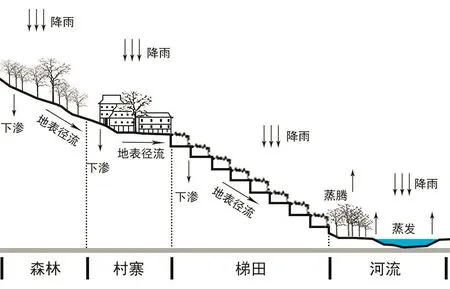

图3 龙脊垂直景观结构示意

2 桂林龙脊选址布局及其环境适应

2.1 选址布局特征及其环境适应

从宏观平面上看,龙脊古壮寨位于越城岭西南麓片区的龙脊山主山半山腰的向阳坡地,村寨左右各有一山脊,龙脊山与其对面的金竹山相互交叠咬合,形成“V”字峡谷,金江河蜿蜒流过,村寨选址呈山环水抱之势,具有藏风、得水、乘生气之利。受亚热带季风气候控制,此处夏季受暖湿的偏南风影响,冬季受干冷的偏西或北风影响,而村寨位于龙脊山南坡的山腰上,高大的山脊可抵挡冬季寒冷的北风。

从垂直景观格局分析,在高差约1 000m的东南坡分水岭上,从上到下依次分布构成了“森林-村寨-梯田-河流”四素同构的景观结构(图3),在生态上形成稳定的能量和物质循环,在形态上具有梯度景观变化,在功能上为壮族人民生产生活提供了最大的便利条件。大面积的森林具有涵养水源的作用;阶梯状的梯田景观减缓了水流冲刷的速度,田埂的层层过滤也截留了部分泥沙和腐殖质。该结构天然地形成了一个自净系统。村寨中村民日常生活产生的粪便、垃圾和污水随排水系统被运送至梯田中增加肥力,经过梯田的层层过滤减轻了对金江河的污染。

龙脊古壮寨的选址充分考虑了当地的地形和气候特点,最大化结合了环境优势条件,坐北朝南、山环水抱的选址格局为村民提供了适宜的生产生活空间,使其能充分享受并合理利用自然所给予的阳光、水源、季风、土壤以及各种丰富的动植物资源。

2.2 聚落布局特征及其环境适应

借助ArcGIS软件以及龙胜各族自治县2016年的DEM高程数据库,从高程、坡度和坡向三方面展开定量分析。结果表明,龙脊古壮寨分布在海拔600~1 000m的区间,属于中半山区;村寨布局区域坡度均在5~20°,很好地满足了排水、通风和采光需求以及建筑和道路的设置条件,安全宜居。龙脊古壮寨坡向主要为东向或东南向,是先民结合自然光照与地形条件得出的最优布局,充分体现了龙脊先民对龙脊山区的立体气候及整体自然环境的认知和把握,以及为适应环境所展示出的营建智慧。

3 桂林龙脊梯田景观营造及其环境适应

龙脊梯田景观充分展示了先民在特殊地形条件下对环境资源的合理利用和科学开发。梯田的开垦耕作、维护及水利灌溉技术,都蕴涵着先民对地域环境不断认识和适应的智慧。地形、气候、植被与传统农耕技术的完美融合,造就了壮美神奇的梯田农业景观。

3.1 梯田开垦、耕作与景观维护过程

梯田开垦的关键因素是水源与坡度。在坡地自下而上层层推进,顺应山势沿等高线开凿,其形状与尺度旨在人力与自然力之间取得平衡,遵循自然内在的生态规律和尺度[6]。梯田形态如链似带、层层叠叠、高低错落、四季变幻,是生产美与生态美的统一、形态美与色彩美的统一,具有天、地、人和谐之美[7](图4)。开垦后的田地犹如阶梯一般沿等高线水平排列,将土方量和水土流失、滑坡的风险降到了最低。梯田的开挖首先要将细颗粒、高肥力的表土挖出放置,再将底部生土分层挖切成块状取出砌成土墙,土墙高度与坡度成正比。将土墙砌至合适高度后平整表面呈水平状态,一般使用2m长的楠竹沿长轴对半剖开,盛上水放置于田面,通过水的流动情况判断田面是否水平。田面被平整至水平后,将表土回填。

图4 龙脊梯田景观

若在开垦过程中遇到巨石,一般通过反复燃烧加热和泼水冷却的方法使巨石碎裂成小块后搬走。刚开垦好的梯田连续种植3年旱生作物以确保足够的肥力,肥力达标后才开始蓄水,期间还需要反复进行牛耙或人力手耙使土壤颗粒变得细小。龙脊梯田耕作复杂而精细,首先通过三犂三耙将田泥变得细腻,使其更有利于水稻根系的生长;接着将家禽家畜粪便做成的堆肥用水力通过沟渠冲入梯田,即“冲肥”,以增加土壤肥力;最后将田埂上的杂草清除后混入田泥,待其腐烂后可提高肥力,同时也避免了杂草生长影响秧苗的光照。

倒梗和滑坡是梯田景观维护中面临的最大问题。一般情况下,村民通过保持梯田四季水满的状态来防止田基开裂受到雨水冲刷,若水源不足,村民则会在春节过后,使用龙脊地区特有的“冲锤”冲合田基因干旱出现的裂缝。此外,在夏季暴雨天气下,通过在田基上间隔开设“水口”,促进排水以防梯田倒梗。

3.2 梯田水资源与水景观

3.2.1 保证充足的水源供给

龙脊地区位于南岭,冷空气与暖湿气流在此交汇形成锋面降雨,降雨量较大,且山脉高海拔地区水源林涵养作用明显。龙脊片区土壤是第四纪地质年代的坡沉积层,属黏性较强的粉质黏土,土层下方是不透水的沉积岩,多余的水流能够透过岩石缝隙自上而下对梯田层层灌溉。另外,龙脊地区海拔较高,垂直气候明显,水分受热蒸发上升后遇冷形成云雾为梯田保水提供了良好的小气候条件。

3.2.2 精巧的水利灌溉系统

村民利用水渠和分水器将泉水自上而下引流至梯田,通过梯田水口实现层层灌溉。为防止水流中混入的砂石流入梯田造成土壤砂碱化,先民还在水渠与梯田接口处设置沉淀砂石的深坑,梯田土壤的肥力因此得以保持。村民为了拦蓄水流、方便取水和分水,常在自然水渠中利用大块石头组成简易的堰坝,引水工具就地取材,有竹枧、连筒、木枧等,既能有效适应山地地形的起伏落差,也营造了富有地域特色的农业水景。分水器以当地产出的麻青石或木头制成,需要分成几股水流,就在石板或木板上凿出多少个等深的凹槽,然后将其深埋加固。“刻石(木)分水”根据梯田规模确定用水量,通过设定凹槽宽度来控制分流水量,有效化解了梯田的用水矛盾,体现出先民分水、用水、管水的智慧。

图5 壮寨与地形相适应的类型

图6 干栏式建筑气候适应示意(改绘自参考文献[9])

图7 石板路剖面形式

4 桂林龙脊聚落空间营造及其环境适应

4.1 壮寨干栏建筑的环境适应

4.1.1 地形适应

龙脊古壮寨的建筑都搭建在山地上,房屋坐北朝南。从整体的竖向布局上看,建筑依次垂直于等高线建造,布局紧凑,高高低低的坡屋顶营造出带有节奏韵律的美感[8]。房屋建造者通过悬挑、架空、退台等与坡地接洽的方式,创造性地将建筑融入了当地的地形环境之中,充分体现了古壮寨建筑匠人高超的营造技艺和顺应并合理改造自然的智慧(图5)。

4.1.2 气候适应

为适应潮湿炎热的气候,龙脊先民在认识自然的基础上建造了具有通风、隔热、遮雨和防潮等功能的干栏式木楼。干栏建筑在楼层间留出了热压通道,在房屋前后留出了风压通道(图6)。挑檐、披厦和吊柱出挑是古壮寨中较为常见的建筑遮阳方式,在有效减少夏季夕晒的同时,也增加了建筑的视觉美。龙脊地区小气候特征明显,降雨频繁且雨量大、雨速急,坡屋顶和深出檐的造型设计能有效发挥防雨作用,青瓦作为屋顶的铺装材质也能快速分流雨水,而一些屋面的举折做法能使其形成弧面,从而将雨滴甩出更远。木楼建筑底层架空的结构能避免居所与地面的直接接触,隔离蛇虫鼠蚁;并且由于蓄热系数大及多孔的特性,木质材料能在保持室内温度的同时吸湿解湿,石质台基和柱础也能有效隔离潮气。

4.2 壮寨巷道景观及其环境适应

龙脊古壮寨的巷道路网系统呈树枝状,由纵向主路组织整个交通,解决主要通行和高差问题,二级巷道又分为纵向与横向支路,纵向支路上分出若干树杈状的横向支路,通向每家每户。古壮寨的石板路布局依山就势,连接着复杂的竖向空间。古壮寨的石板路多与溪流平行,多见石板桥入户,房前屋后的植物和古朴的石板路与溪流、石桥、建筑等构成丰富的巷道景观。

古壮寨石板路主要有3种剖面形式(图7):1)2排干栏建筑所限制起来的石阶或石板路,起通行作用;2)与溪流平行,稍宽,石板桥入户的滨水石板路,是休憩、交流的通行空间;3)一边为干栏木屋,一边为农田或梯田的石板路,起着交通和休憩作用。

4.3 龙脊古壮寨因地取材的营景智慧

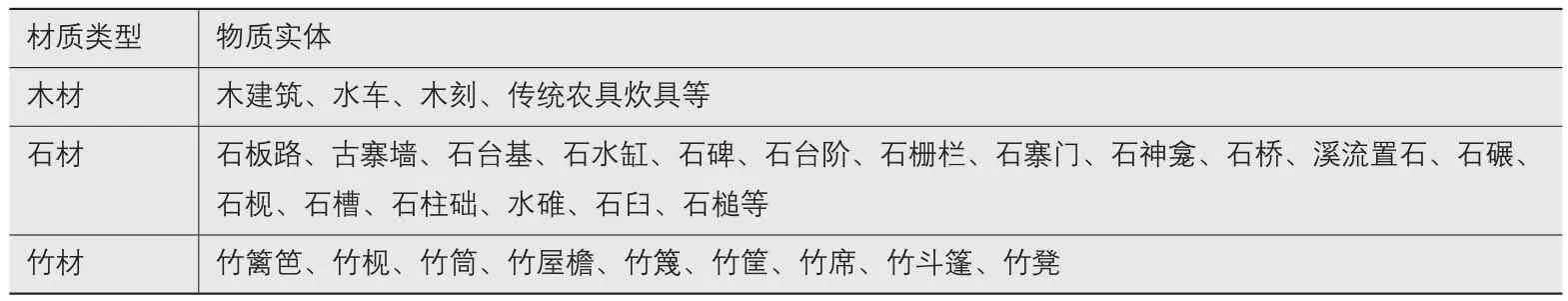

龙脊古壮寨景观材料应用如表1所示。

4.3.1 木材造景与运用

古壮寨的干栏建筑为全木质,材料主要是杉树。杉树在山腰和山顶广泛种植,生长迅速且产量高,与桐油共用防腐性好。当地的杉木被称作“十八年杉”,即从幼苗到成材只需18年,父辈植木材,儿孙即可用。杉树自身具有抗拉、抗压、抗弯曲等优点,且自重轻,一般将其用作建筑柱、板、檩、枋、门窗、室内屏风板、屋顶和楼板等。寨内对于木材的应用还体现在建筑细节上,如木质防盗墙、木质牲畜棚、木质花窗、飘窗、木雕工艺品和木栏杆等。

表1 龙脊古壮寨景观材料应用一览

4.3.2 石材造景与运用

在村寨内和梯田中散布着形态各异的石材。龙脊古壮寨干栏式建筑常用石柱础,柱础之下常有毛石、片石等砌筑成的屋基和地基。干栏架空层墙面也可用石材干砌,为牲畜提供安全的饲养环境,同时可防潮防水。龙脊地区随处可见以石为材的各类景观,如石板路、石水缸、石碑、石台阶、石栅栏、石碾、石枧、石槽、石臼和石槌等。

4.3.3 竹材造景与运用

寨子自古就有村民在梯田、房前屋后和溪流附近种植竹子的习惯。适龄的竹子砍伐后一般用作生产生活用具,如竹篱笆、竹枧、竹筒、竹凳,还可编织成竹篾、竹筐、竹席和竹斗篷,既低碳环保,也富有乡土气息。

5 结语

壮族古语云:“山有多高,水有多高”“有了森林才会有水,有水才会有田地,有了田地才会有粮食,有粮食才会有人的生命”。壮族先民深知只有与自然和谐相处才能更好地生存繁衍,这种生态直觉引发先民对天地之物的崇拜,如山崇拜、水崇拜、植物崇拜等。桂林龙脊古壮寨的选址布局、梯田开垦维护和聚落空间营造体现出“人与天调、天地人和”的生态伦理观、“合理利用、持续发展”的资源使用观,以及“因地制宜、因材致用”的营建技术观。

在“诗意栖居”美好生活目标的指引下,在国土空间规划体系变革的背景下,风景园林师应更多地学习传统“三风”经验,传承“人与天调”的古训,将传统营造技艺与现代科技相结合,将地方性知识运用到生态文明实践中,践行绿色发展使命,述说中国山水语言,营造具有地域特色的乡土人居环境。

致谢:感谢桂林龙脊旅游有限责任公司提供的帮助;感谢蒋思珩、刘宗林对资料整理提供的帮助。