生活性街道构成要素对活力的影响

——以深圳典型街道为例

2019-10-29黄丹

黄 丹

戴冬晖*

生活性街道是城市中最常见的街道类型,也是人们感知城市活力最基本的空间载体。然而,在中国快速城市化过程中,在“以车为本”的规划理念影响下,生活性街道的建设往往被忽视。随着我国城市发展进入“新时代”,社会的主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡、不充分的发展之间的矛盾。人们对生活空间的品质要求越来越高,生活性街道作为承载居民日常活动的重要场所,其建设必将回归以人为本,如何营造更具活力的街道始终是值得关注的重要课题。

依据研究内容的不同,国外相关研究聚焦于探讨影响街道活力的要素,如尤因(Ewing)等通过拍摄街景视频并让专家打分的方法,得出9个影响街道活力的要素[1];萨哈尔(Sahar)等利用相关分析法对影响布阿利(Buali)街道活力的要素进行研究,得出清洁度、绿化、可达性、安全性和使用者结构多样性等对街道活力有较大影响[2]。也有学者探讨街道活力的计算方法,坦(Tan)等通过分析相关的OWS(Occupy Wall Street)发文,研究推特(Twitter)量和相关社会活动的关系,得出推特量与OWS短期趋势之间存在正相关[3]。国内则侧重于对街道活力策略的研究,通过对街道空间的实地调研,得出营造有活力的街道的模式和方法,并以城市代表性街道和传统历史街道[4]为主要研究对象,而对生活性街道的研究较少。也有少数学者研究街道活力的影响要素,如徐磊青研究商业性街道的空间与底层建筑界面特征对步行停留活动的影响,得出人行道的宽度和高差是影响各类步行停留活动的关键因素,街道底层建筑界面的透明度对于吸引商业性逗留活动具有积极影响[5]。

依据研究方法的不同,国内外有关街道活力的研究常见于以下3类。1)利用手机信令数据[6]反映街道上的人口密度,以此衡量街道活力。这类方法可以获取大量的样本数据进行定量分析,但由于手机与基站之间可能由于通信网络的不稳定而使信令数据存在误差[7],且无法分辨静态人口与动态人口[6],因此会影响研究结果的准确性。2)通过实地踏勘获取街道上的活动人数及驻留时间表征街道活力[8],但以上2项指标更多地反映了街道上人的数量而非活动的质量,未能充分解释活力。3)通过问卷调查及SD语义法[9]研究现有街道建成环境存在的问题,并提出塑造街道活力的原则与方法。此方法以定性分析为主,缺乏数据支撑。基于此,本文尝试在以往研究的基础上,从居民在街道上的日常行为活动入手,通过实地调研与数据分析,探求不同街道构成要素对活力的影响,为生活性街道的规划设计提供依据。

1 概念界定

1.1 生活性街道

生活性街道一般位于居住社区中,是最常见的街道类型,其车行道宽度通常不超过双向四车道,兼具交通和承载居民日常生活的功能。生活性街道两侧的业态构成以居民日常生活服务为主,如便利店、超市、菜店、理发店、五金店和美容店等。按照沿街建筑特征,深圳市的生活性街道可以分为2类:1)城中村中的生活性街道;2)现代居住区中的生活性街道。本文主要研究第二种类型。

1.2 街道活力

“活力”的概念最早源于生态学和生物学,用来表示生命体维持生存和不断发展的能力。对于街道活力而言,不同学者有不同的观点,凯文·林奇(Lynch)认为街道活力是能够支持各种功能、需求和行为活动的空间[10];拉斯蒂加(Rastegar)等认为有活力的街道应该具备4个要素:活动、参与者、互动性和表现性[11];维卡斯(Vikas)则认为街道活力主要受活动人数和驻留时间的影响,并提出了活力指数的概念[12]。综合上述观点,有活力的街道应能满足不同年龄和背景的人群多样的需求和体验,为人们在街道上的各种日常行为活动提供空间场所和街道设施,这些行为活动相互交织,创造了丰富的公共生活。

2 研究设计

2.1 指标的构建

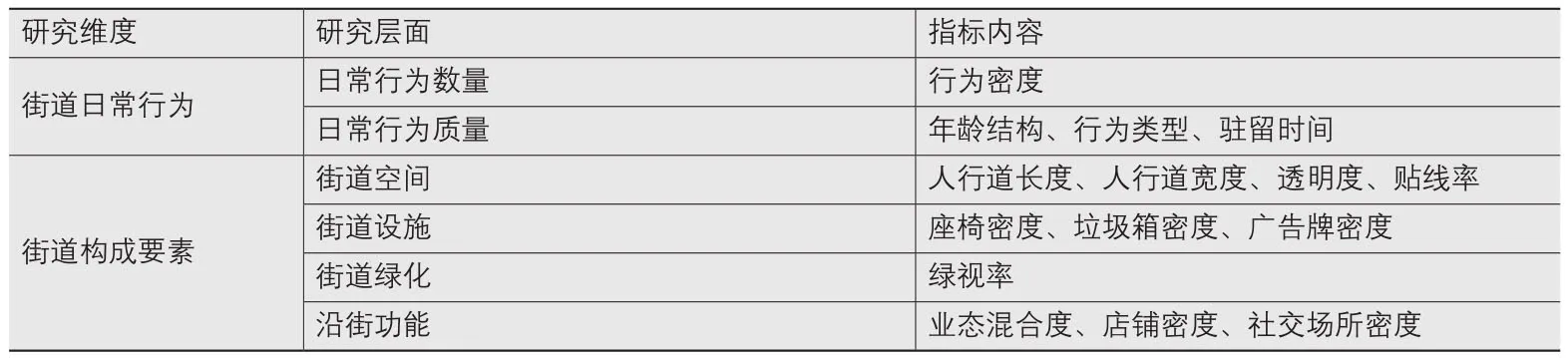

生活性街道活力来自于人与街道空间的互动,一方面,街道上人们的日常行为活动数量与质量是表征生活性街道的活力、评估生活性街道空间品质的重要依据。街道日常行为,可以从行为数量和质量两方面入手,选取行为密度、年龄结构、行为类型和驻留时间4个研究指标。另一方面,生活性街道作为人们日常行为活动的载体,是容纳和支持活动的必要条件。构成要素,可以从街道空间、街道设施、街道绿化和沿街功能4个方面入手:空间方面,包括人行道空间尺度、建筑界面与人的互动性和界面的连续性,其中,人行道空间尺度用人行道长度和宽度来表示,互动性用沿街底层建筑界面的透明度来表示,连续性用贴线率来表示;设施方面,以考察座椅、垃圾箱和广告牌的密度为主;绿化方面,包括行道树、灌木、藤蔓等,用人视野中绿色所占的比例,即“绿视率”来表示;功能方面,以考察沿街业态混合度、店铺密度和社交场所密度为主。综上,街道构成要素方面共选取11个指标(表1)。

表1 生活性街道构成要素对街道活力影响的研究指标

2.2 研究指标的统计和计算

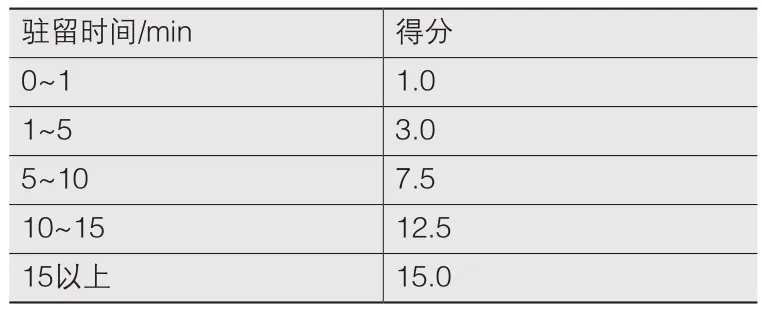

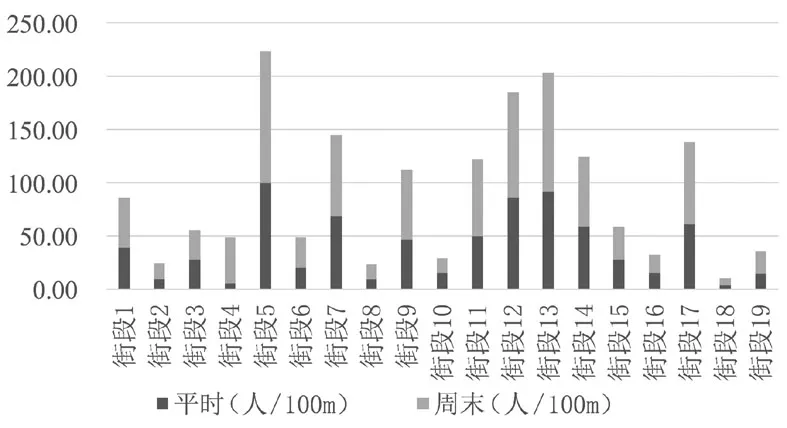

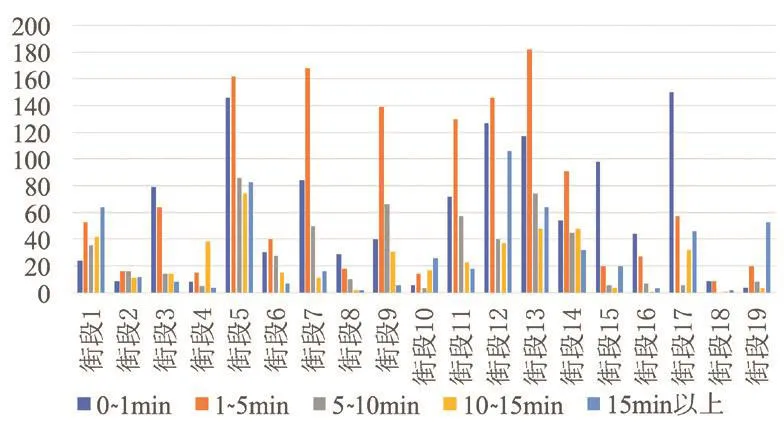

为提高研究的准确性与客观性并保证调研数据的有效性,数据统计采用统一的衡量标准和计算方法。在街道日常行为方面,行为密度按各街段①中每100m的活动人数进行统计。驻留时间考虑到调研人员视觉疲劳及实际观测效果,以15min为一个计量时间段对调研的街道进行观测[13],并按5个类别分别对不同驻留时长进行赋值[12](表2)。

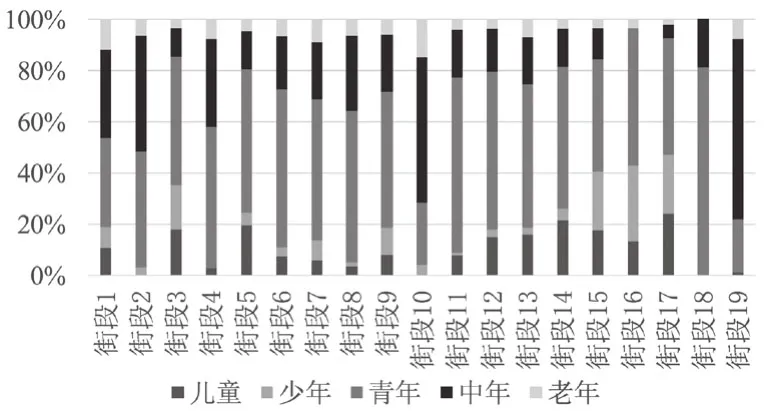

行为主体年龄结构按照2016年中国年龄段划分的儿童、少年、青年、中年和老年五大类进行统计。依据扬·盖尔对公共空间活动的定义,本文将行为类型分为3类:必要性活动、自发性活动和社会性活动,并对生活性街道上的行为活动进行观察,得出街道上日常行为活动有休息、饮食、购物、打扫、搬运、街头贩卖、卖废品、表演、看表演、游戏、遛宠物、阅读、交谈、散步、打电话和浏览橱窗。由于匆忙经过街道、不做任何停留的人群对于街道活力的影响较小,因此在调查时,对于此类人群不做统计。

街道构成要素数据统计的衡量标准与计算方法如下。

1)人行道宽度:通常指道路中用路缘石或护栏加以分隔的专供行人通行的区域,包括绿化区、通行区、设施区和建筑临街区。

2)人行道长度:按街道中心线长度计算。

3)透明度:计算公式为,透明度=(a×1.25+b×1+c×0.75+d×0)/建筑沿街界面总长度×100%(a=开放式门面;b=可直接看到室内的通透式橱窗或门面;c=设置商品布景的广告式玻璃橱窗;d=不透实墙)[14]。

4)贴线率:为街墙立面线长度占建筑控制线长度的百分比,其中由于建筑控制线尚无统一的衡量标准,为便于统计,按街道中心线长度来计算,计算公式为,贴线率=街墙立面线长度/街道中心线长度×100%。

5)座椅密度:指各街段中每100m的座椅数量,具体分为2类进行统计。(1)正式座椅,即椅子或凳子;(2)花坛、石头等可供坐下休息的“类座椅”,并将类座椅按下述公式折算成基本座椅数量进行统计。类座椅数量=可供坐下的类设施长度/人与人的最小社交距离(1.2m)[5]。

6)垃圾箱和广告牌密度:指各街段中每100m的垃圾箱和广告牌的数量。

7)绿视率:研究中以人视高度(1.5m)分别沿街道中心线在东南西北4个方向各拍摄一组照片。利用Photoshop中的直方图工具选取像素值,计算公式为,绿视率=绿化像素值/总像素值×100%[15]。

8)业态混合度:这一指标用来反映沿街业态的多样性,由塞夫萨克(Sevtsuk)和阿敏达保利(Amindarbari)通过改良“香农熵”指数②得出,以描述水平空间功能的混合程度。计算公式为:

表2 驻留时间得分

图1 海月路、登良路、桃李路区位示意

其中,J为混合指数值;pi为第i个数据类别占总类别的比例;S为所有类别数据的数量[16]。其中,业态类型的统计依据《中国社区商业开发规范》和《社区商业设施设置与功能要求》,将沿街商业业态分为零售、餐饮、休闲娱乐、服务和其他5个大类,以及生活日用、服装配饰、专业店、综合百货、家居建材、餐饮、休闲娱乐、教育培训、家庭服务、医疗保健、金融保险、通讯、汽修和流动摊位14个小类。

9)店铺密度:指各街段中每100m的店铺数量。

10)社交场所密度:指各街段中每100m的社交场所数量。在生活性街道上,人们可以在沿街店铺内及周边与邻居、亲戚朋友甚至陌生人相遇、聊天、游戏等,其中受欢迎的沿街店铺成了人们交往的社交场所[12]。与其他店铺相比,这类店铺周边的人行空间活跃程度更高,且居民驻留时间也更长。调研时,分别对街道上的使用者进行访谈,记录他们认为所在街道上适宜逗留和交往的店铺,将大于3人提名的店铺标记为社交场所。根据统计结果,咖啡馆、餐馆、便利店、熟食店、菜店、冷饮店和社区服务站是本次调研街道上最受欢迎的社交场所。

2.3 选取调研对象

为确保样本的均衡性和代表性,利用百度地图、街景图和热力图并结合现场踏勘,将调研对象确定为深圳市现代住区中具有普适性的3条生活性街道:海月路、登良路和桃李路(图1)。这3条街道均位于南山区,区位条件相近且周边不毗邻可能引发大量人流集散的大型设施(如商业中心、体育场馆)。

2.4 确定调研方法

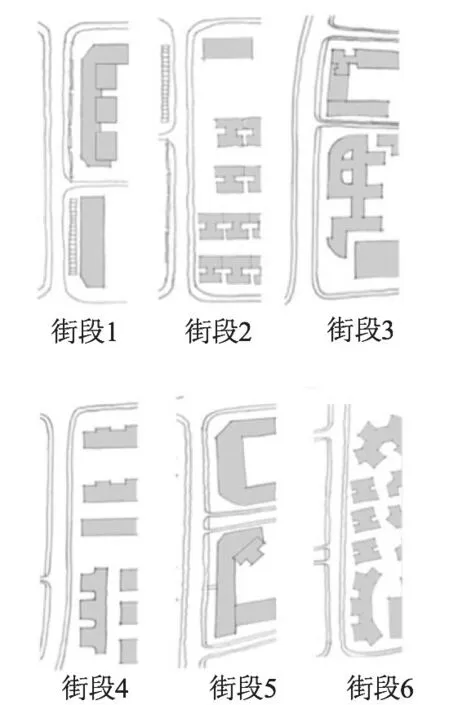

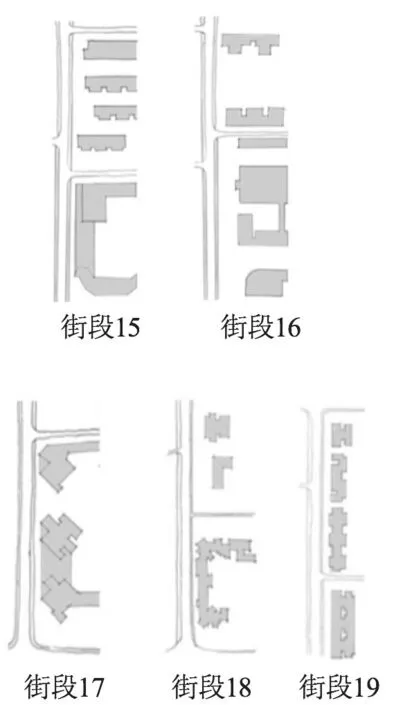

为便于数据收集,以交叉路口为分割点将3条生活性街道划分为若干段,研究两侧人行区域,总计19个街段(图2~4)。观测时间为2017年6月,选择天气适宜出行和活动的工作日及周末各一天,8:00—22:00,2h为一组(8:00—10:00、10:00—12:00、12:00—14:00、14:00—16:00、16:00—18:00、18:00—20:00、20:00—22:00)分别记录,并从每个时间段中抽取15min观测街道上人们的日常行为活动。

3 调研结果

3.1 生活性街道构成要素特征

19个街段长度为202~258m,人行道宽度1.5~12.9m。其中街段1、5、7、9、12的人行道较宽;街段5、7、9、12、13的店铺密度、广告牌密度、透明度和社交场所密度较大;街段2、4、8、10、16、18、19沿街均无店铺和广告牌;街段13的业态种类最多为9种,其次为街段1和6有8种;街段6和8的绿视率较大;垃圾箱密度各街段无明显差别。

3.2 街道上日常行为特征

从年龄结构看,除街段10和19的使用者以中年人为主外,其余街段均以青年为主。少年和儿童更倾向于在街段3、15、16、17中活动,街段1、7、10对老年人的吸引力更大(图5)。

从居民行为密度和驻留时间看,街段5、12、13上的日常行为密度明显高于其他街段,街段2、8、10、18上的行为密度则较低(图6)。从各街段停留15min以上的居民人数来看,街段8、16、18上长时间驻留的人数较少,而街段12上的人数最多,且主要集中在公共座椅附近、建筑前的平台和街道转角处,人们倾向于在这些地方休憩、交谈、等候和张望(图7)。

从行为类型看,街段1、5、12、13行为类型最多,达到16种,街段4、8、10、16、18、19上的行为类型较少。街段5和12上休憩行为最多,且街段12上购物和贩卖行为也最多。街段5和7上的交谈行为明显多于其他街段,通过观察发现人们更倾向于在人行道较宽的区域交谈。街段5、12、13、17中散步行为较多,其中街段13的饮食行为也明显多于其他街段。街段5、9、17中游戏行为较多,其中街段17周边有中学,街段5、9的人行道宽度最大、沿街建筑透明度和贴线率也较高。

图2 海月路各街段平面示意

图3 登良路各街段平面示意

图4 桃李路各街段平面示意

图5 各街段不同年龄层行为活动所占比例

图6 各街段日常行为密度对比

图7 各街段日常行为驻留时间对比

4 数据分析

4.1 数据量化

由上文分析可知,街道使用主体的年龄结构、行为密度、驻留时间和行为类型可以用来反映生活性街道的活力。为便于研究,将以往通过驻留时间和活动人数表示活力指数的方法进行改良,利用使用者年龄结构多样性、行为类型多样性、行为密度和行为驻留时间4个方面对各街段居民的日常行为活动进行量化,以此来比较各街段之间的活力大小。

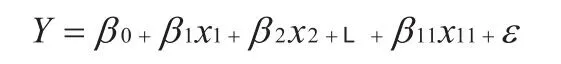

首先,利用均匀度指数法计算使用者年龄结构多样性和行为类型多样性,再使用指标因子归一法与指标因子赋权法对上述4个指标因子统一计算量纲并赋权,将赋权后的值求和得到各街段的活力指数,即活力指数=0.19×使用者年龄结构多样性+0.17×行为多样性+0.20×行为密度+0.44×行为驻留时间(表3)。

4.2 数据处理

4.2.1 模型构建

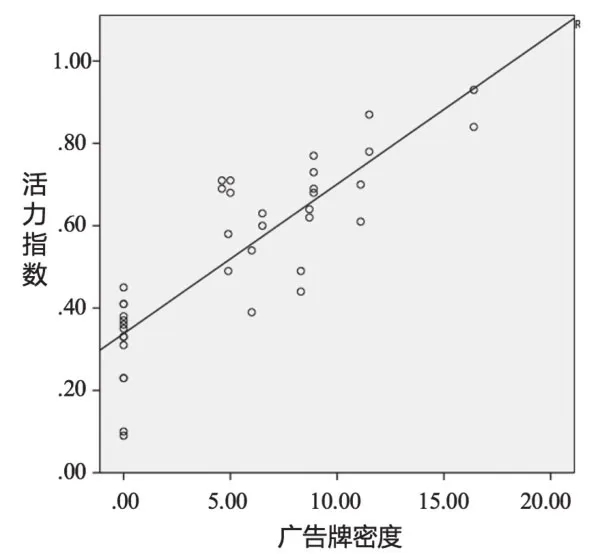

根据上述方法,得到19个街段的38个活力指数值。同样地,利用均匀度指数法和因子归一法将不同街段上的构成要素做归一化处理,转换成[0,1]的数值范围。通过建立街道构成要素与活力指数的线性回归模型来进一步分析前者对后者的影响,计算公式为:

其中,Y为街段活力指数,别代表各街段的不同构成要素。

表3 日常行为赋权系数

4.2.2 变量相关性检验

将活力指数和构成要素分别进行相关性分析,其中绿视率、垃圾桶密度和人行道长度的P值为0.203、0.707和0.082,均大于0.05,与街道活力指数无强相关性。其余8个要素的P值均小于0.05,与活力指数有较强的相关性。再由各要素之间的相关性分析可知,这8个自变量中部分存在自相关,因此利用SPSS进行主成分分析以确定哪些自变量属于同一组概念。

4.2.3 主成分分析

将剩余8个自变量进行主成分分析,得到KMO值为0.722且巴特利特球形检验值达到了显著性水平,可见所用数据适合做主成分分析。采用碎石检验抽取其中4个主成分,分别为店铺业态特征、人行道使用特征、街道界面特征和社交场所特征。其中店铺业态特征包含店铺密度、业态混合度、广告牌密度和透明度;人行道使用特征包含座椅密度和人行道宽度;街道界面特征和社交场所特征包含贴线率和社交场所密度。

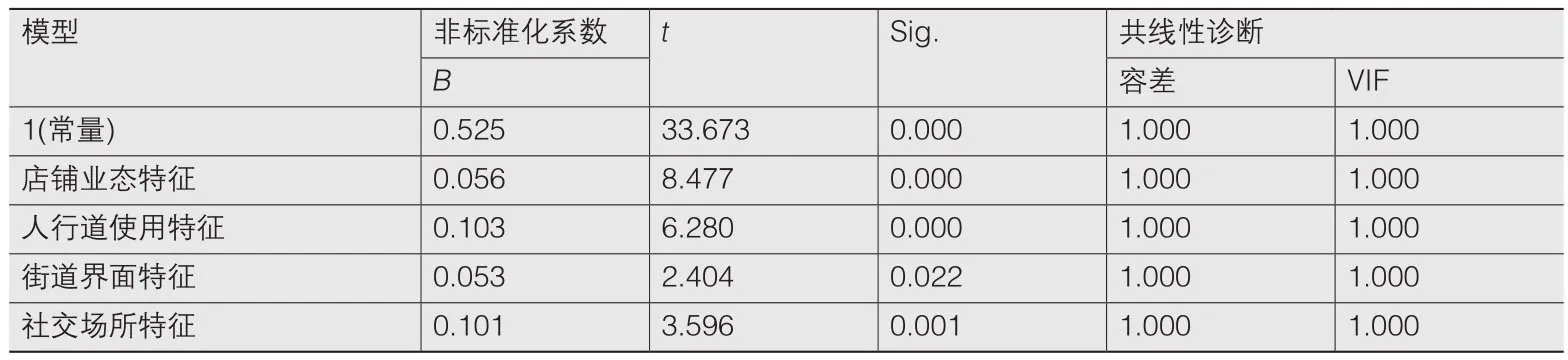

4.3 回归分析

在SPSS中对因变量活力指数与4个特征因素进行多元线性回归分析,结果如表4所示。店铺业态特征、人行道使用特征、街道界面特征和社交场所特征对应的P值均小于0.05,B值绝对值依次为0.056、0.103、0.053和0.101。由此可知,各特征要素对街道活力的影响程度为人行道使用特征>社交场所特征>店铺业态特征>街道界面特征,且为正相关关系。

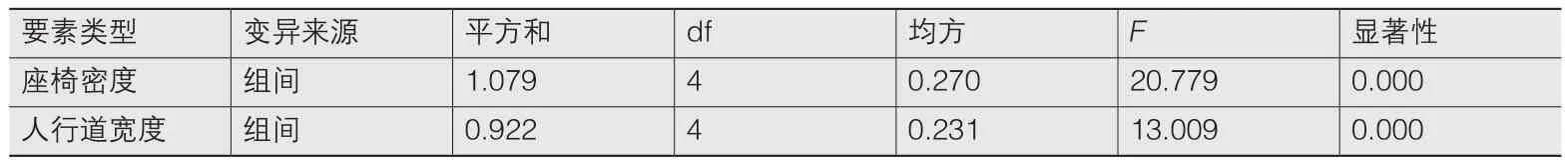

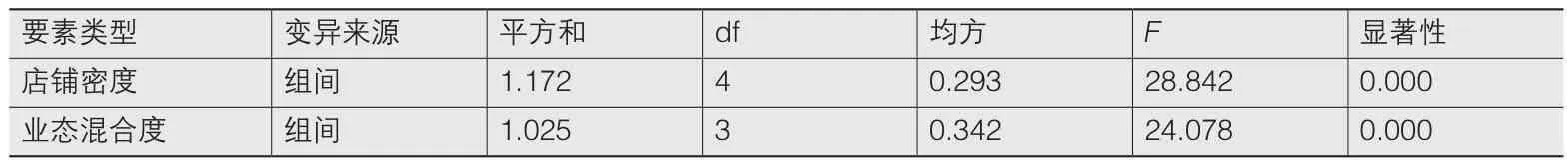

4.4 单因素方差分析

上述分析得出了街道构成要素的四大特征对活力的影响程度,但特征内部的各街道要素与活力的关系仍需进一步确定。对此,本文采用单因素方差分析法,分别就人行道使用特征和店铺业态特征中的各要素进行分析,比较其对生活性街道活力的影响程度,其中界面透明度和广告牌密度与店铺的密度和布置相关,故不与店铺业态特征中的店铺密度和业态混合度并列讨论。从组间平方和来看,座椅密度大于人行道宽度,表明座椅密度比人行道宽度对街道活力的影响程度要大。同理,店铺密度比业态混合度对街道活力的影响程度大(表5、6)。

4.5 影响活力的构成要素分析

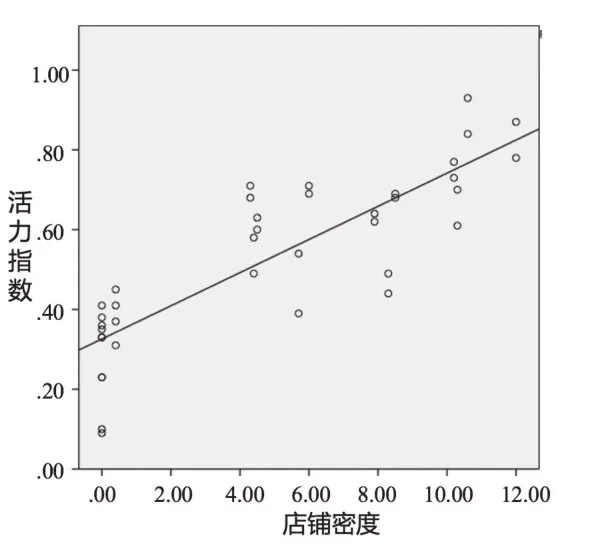

由上述分析可知,各构成要素对生活性街道活力的影响由大到小依次为座椅密度、人行道宽度、社交场所密度、店铺密度、业态混合度和贴线率。进一步利用SPSS做散点图分析,依据2个变量间散点分布和拟合线的形态与走向,用具体的数值分析各街道构成要素对活力的影响。

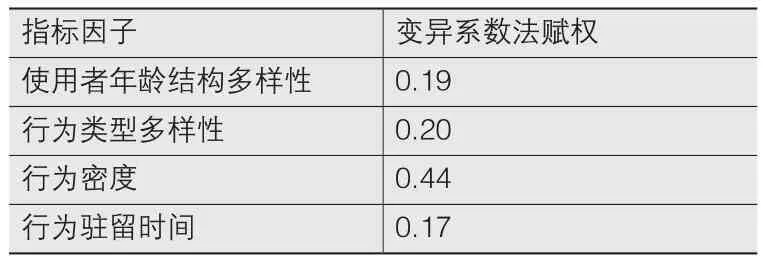

座椅密度与活力指数的拟合呈正相关,但活力值出现一定的波动。0.6以上的活力指数对应的座椅密度主要在8~14个/100m,当座椅密度为12个/100m时街道活力值最大(图8)。

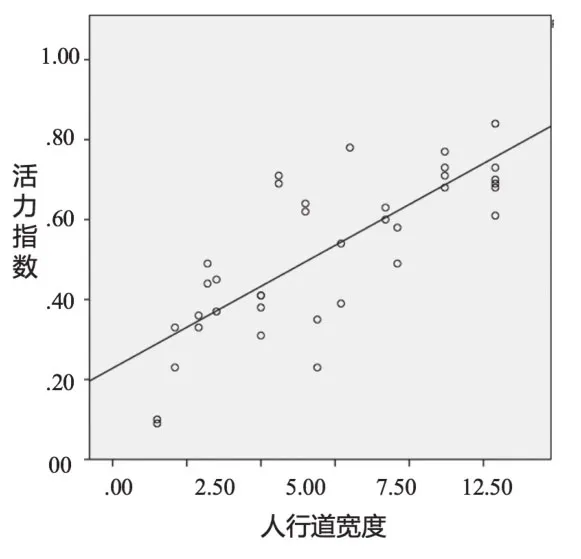

人行道宽度与活力指数呈正相关,随着宽度的增加,活力指数不断增加。0.6以上的活力指数对应的人行道宽度主要在6.5~12.9m,人行道最宽的街段5对应的活力指数最大(图9)。

社交场所密度与活力指数呈正相关,随着社交场所数量的增加,活力指数不断增加。0.6以上的活力指数对应的社交场所密度主要在2.4~4.6个/100m(图10)。

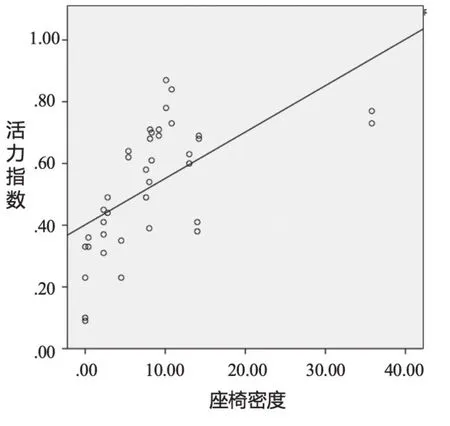

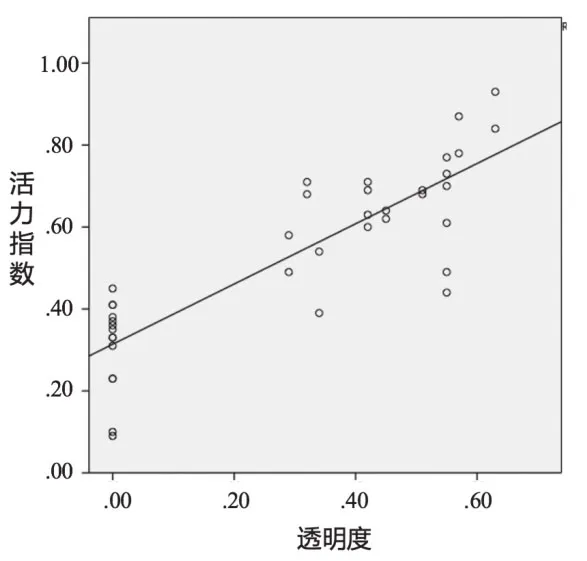

店铺密度与活力指数呈正相关,随着沿街店铺密度的增加,活力指数不断增加。0.6以上的活力指数对应的店铺密度主要在8~12个/100m(图11)。与店铺密度相关的广告牌密度和透明度与活力指数也呈明显正相关。0.6以上的活力指数对应的广告牌密度主要在9~16个/100m(图12),对应的透明度为42%~63%(图13)。

图8 座椅密度与活力指数

图12 广告牌密度与活力指数

图13 透明度与活力指数

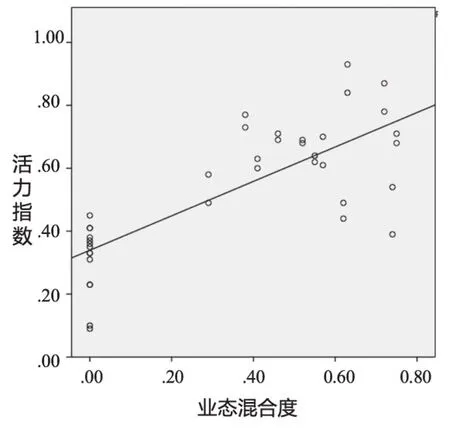

图14 业态混合度与活力指数

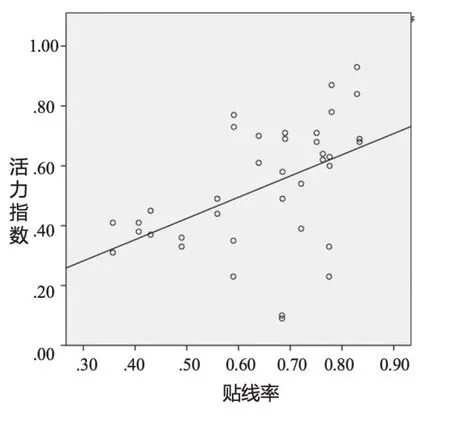

图15 贴线率与活力指数

图9 人行道宽度与活力指数

图10 社交场所密度与活力指数

图11 店铺密度与活力指数

业态混合度与活力指数拟合呈正相关,但其活力值出现一定波动。0.6以上的活力指数对应的业态混合度为38%~72%,但是混合度高于72%时,活力指数不升反降。例如,街段6的业态混合度为74%,但其活力指数明显低于街段13(业态混合度为72%)。调查发现,街段6上的店铺密度仅为街段13的一半,且生活日用和餐饮类业态较少(图14)。

贴线率方面,与活力指数拟合呈正相关,但其活力值波动较大。0.6以上的活力指数对应的贴线率大多在60%~83%,但是有不少街段的贴线率也在此区间范围内,活力指数却很低,如街段6的贴线率为72.1%,但周末其活力指数值只有0.39,调查发现,该街段虽然建筑较为连续,但缺少店铺、座椅等其他街道构成要素的支持(图15)。

总体而言,座椅密度、人行道宽度、社交场所密度、店铺密度、业态混合度和贴线率对生活性街道活力均有不同程度的影响,需要强调的是,各要素是综合发挥作用的,某个构成要素的值较高,而其他构成要素的值偏低也会较大程度地削弱街道的整体活力。例如,街段1比13的人行道宽3.2m,但街段13上的店铺密度、社交场所密度等都明显高于街段1,调查发现,街段13明显比街段1更有活力。由此可见,若街道仅有宽敞的人行道而缺少其他支持日常行为活动的店铺、社交场所和座椅等构成要素,街道活力依然不足。

5 设计建议

5.1 鼓励公共座椅的设置

座椅密度是影响生活性街道活力最重要的因素,其设置能促进人们的休憩行为,增加人们的交往机会。结合研究结果,座椅数量设置在8~14个/100m时能有效促进街道活力。此外,研究发现,人们更倾向于使用实际座椅而非花坛等类座椅设施;拥有座椅的街段的社交氛围更浓厚,且店铺附近的座椅特别是公共座椅的设置对于促进生活性街道活力尤为重要。

5.2 规划宽度适宜的人行空间

人行道是影响生活性街道活力第二重要的因素,其宽度制定通常需要综合考虑规划红线宽度、人流量和沿街建筑建设等因素。根据分析结果,人行道宽度不小于6.5m能够更好地促进街道活力,在此范围内人们可以根据自身需求选择不同的区域进行活动而不被他人干扰,在宽敞的建筑临街后退区域中,商家也可以通过外摆商业的形式,增加人们在街道上的交往机会。

5.3 提供地方依附感的社交场所

社交场所是影响生活性街道活力第三重要的因素,其高重游率使周边居民产生依附感和归属感。结合研究结果,社交场所设置为2~5个/100m时更有利于促进生活性街道活力,且社交场所的功能应与居民日常生活紧密相关,如小型连锁菜店、水果店、冷饮店和小餐馆等,此类店铺能给人们创造更好的逗留和交往条件,使街道更具吸引力。

5.4 提倡多类型的店铺

店铺密度是店铺业态特征中最重要的因素,高密度的店铺可以为人们提供丰富的步行体验及多样的购物选择。结合研究,店铺密度在8~12个/100m时的街道活力程度更高。对深圳这个移民城市而言,人群需求、偏好更为多元,规划多样化的店铺类型可为不同背景、不同年龄段的人群提供公平、便利、多样的选择机会,促进人们交往,进而对街道活力产生积极影响。根据研究,业态混合度在38%~72%范围内可促进街道活力,进一步结合具体的业态类型发现,生活日用和餐饮两大类业态对增加街道活力尤为重要。依据《2018全国城市年轻指数》,深圳的城市年轻指数和2017年持平,连续3年蝉联“最年轻的一线城市”称号,因此,鼓励店铺延长营业时间,可丰富居民夜生活,增加城市魅力。

5.5 丰富店铺临街面

店铺临街面的透明度和广告牌密度与店铺的密度和类型有关,它们对生活性街道活力也有重要影响。商家利用广告牌、可移动宣传板、橱窗展示等对店铺进行布置、宣传,使街道的人行空间和店铺内部空间相互渗透,提升街道社交氛围与吸引力;另一方面可以在临街面摆放商品、家具,使在街道上的人们可以闻到食物的气味、听到各种音乐声等,给人们带来丰富的感官体验。结合深圳的气候特点,商家还可利用伸缩遮阳篷、外摆阳伞的方式来创造适宜的环境,吸引人们在街道空间中停留。总而言之,在保证街道空间公共性的同时应鼓励商家对其店铺的临街面进行适当布置,以充分利用空间。

5.6 保证连续的街道界面

界面的连续性对街道活力有一定积极影响,整齐的沿街界面有利于保证街道空间的围合感,建立相邻建筑间的联系,营造丰富的公共生活空间,而街道上零星散落的建筑则给人以冷清和不安全感。结合研究发现,贴线率在60%~83%时街道较有活力,但需注意的是,不加任何设计的连续街道界面并不能促进街道活力。

6 结语

生活性街道作为城市的基本空间单元,是城市空间实现精细化建设的重要抓手,其活力的提升对人们生活品质的提高具有重要意义,而街道活力除了可从居民行为活动的数量上进行分析外,更需要把握我国城市居民的行为特质,从行为活动的质量上进行深入研究。本文通过对深圳市典型生活性街道的调查,综合分析居民行为的数量和质量,把握深圳人群特征和气候等特点,探索不同街道构成要素对活力的影响程度,以期为营造更高品质、更有活力的城市生活性街道空间提供支持。

表4 自变量和活力指数的回归模型系数

表5 单因素方差分析

表6 单因素方差分析

注释:

① 为便于调研和数据统计,将街道划分为连续的落干段,长度约为200~250m。

② 由“信息论之父”香农于1948年提出,最早应用于生物学领域,用来统计生物种群的多样性,其指数范围为0~1。其中,0表示均质性,即测量范围内只有1种类型;1表示异质性,即至少有2种以上的类型,且每个类型所占比例相同。