基于文献计量法的综合实践活动课程研究进展

2019-10-28宋金枝臧旭伟周丽威

宋金枝,臧旭伟,周丽威

我国于2001年6月将综合实践活动课程正式纳入到国家规定的必修课程中,在培养学生创新精神、提高学生实践能力、丰富课程类型、改变学生学习方式、转变师生角色等诸多方面都发挥着独特的作用.本文以中国知网数据库收录的在核心期刊和CSSCI上发表的共263篇与综合实践活动课程研究相关的论文为研究对象,采用文献计量法和可视化分析对其进行统计分析,以期对已有研究情况进行总结,并为创新综合实践活动课程提出合理化建议.

1 研究对象与研究方法

1.1 研究对象

以中国知网(CNKI)为检索平台,在高级检索的期刊目录下拟定以下检索条件:“篇名=综合实践活动课程,年=2001—2019年,来源类别=核心期刊或者CSSCI”,检索时间为2019年4月15日,共得到263条结果.

1.2 研究方法

(1)文献计量法.文献计量法是从数量角度出发,利用数学、统计学工具揭示论文信息的数量关系、分布规律的一种科学方法[1].主要对发文量、研究机构、作者分布等进行统计分析.

(2)可视化分析.可视化分析是指利用可视化应用软件将抽象的信息以图表等直观方式呈现出来.本文利用中国知网自带的可视化分析功能,对发文量、研究机构的前十位等进行可视化处理.

2 研究结果

2.1 发文量

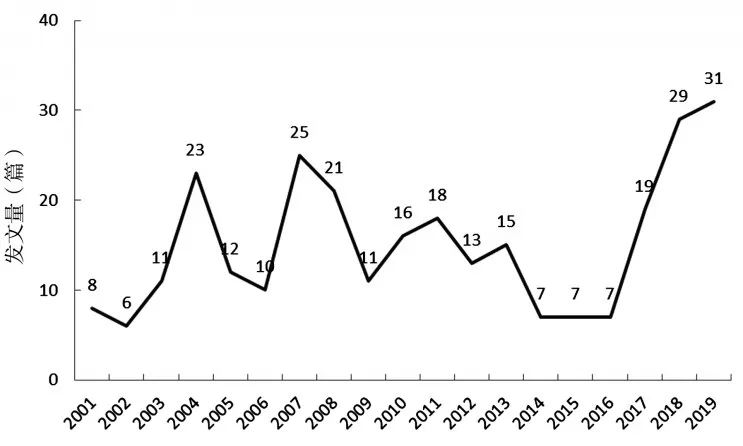

论文的发文量体现了某一领域在一段时间内研究学者的关注度,发文量越多,表明学者对这一领域的关注度越高[2].根据2001—2019年各年份的发文量绘制的折线图如图1所示.

图1 2001-2019年发文量趋势图

从图1可以看出,最早在核心期刊和CSSCI上发表与综合实践活动课程研究相关的论文是在2001年,2001—2016年发文量不断变化,但总体数量不多.只有2004年和2007年的发文量超过了20篇,2001年和2002年的发文量均低于10篇,其余年份的发文量均在10~20篇.但从2016年起发文量开始呈现出快速增长的趋势,今年的预测值为31篇,若能达到,则2019年为这19年来发文量最多的一年.

2.2 研究机构与作者分布

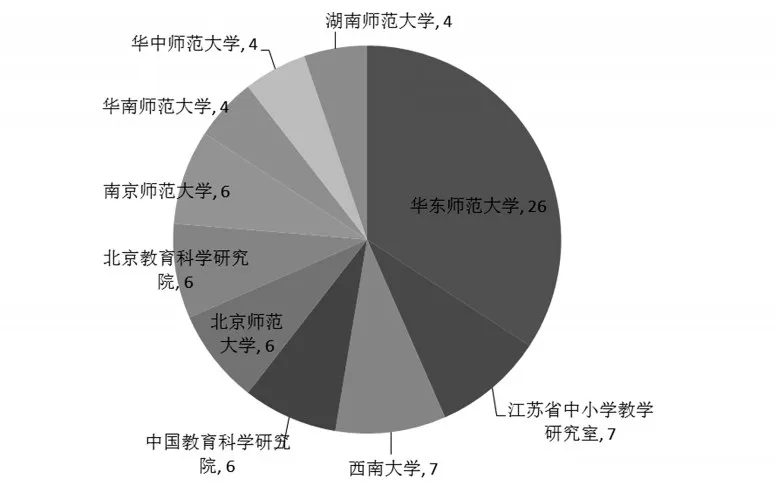

根据论文第一作者的所属研究机构对261篇论文进行统计,共得到160个研究机构(若两位作者的姓名相同,所属研究机构不同,则按不同作者计算.),平均每个研究机构发表1.63篇论文.可见,研究机构分布较为分散.依据中国知网的可视化分析功能,排名前十位的研究机构如图2所示.

图2 研究机构分布图

从图2可知,排名前十位的研究机构依次为华东师范大学、江苏省中小学教学研究室、西南大学、中国教育科学研究院、北京师范大学、北京教育科学研究院、南京师范大学、华南师范大学、华中师范大学、湖南师范大学.其中华东师范大学的发文量最多,为26篇;江苏省中小学教学研究室、西南大学的发文量均为7篇;中国教育科学研究院、北京师范大学、北京教育科学研究院、南京师范大学的发文量均为6篇;华南师范大学、华中师范大学、湖南师范大学的发文量均为4篇.

发文的作者分布图如图3所示.

图3 作者分布图

从图3可知,发文量最多的三位学者是华东师范大学的张华、江苏省中小学教学研究室的万伟和北京教育科学研究院的刘玲,发文量依次为12篇、7篇、5篇.张华教授是最早在核心期刊和CSSCI上发表与综合实践活动课程研究相关的论文的学者,并且擅长对综合实践活动课程进行理论方面的解读,例如概念、特点、选题、价值等.他发表的《论“综合实践活动”课程的本质》[3]是263篇论文中被引频次最高的,可见其对综合实践课程本质的解读为研究者们提供了较多参照.万伟研究员是江苏省中小学教学研究室课程教材部的主任,中小学综合实践活动课程的教研员,从2009年起她开始在核心期刊和CSSCI上发表与综合实践活动课程研究相关的论文.刘玲研究员的主要研究方向为综合实践活动课程教学,相比于张华教授和万伟研究员,她对综合实践活动课程的研究更侧重于教师层面,如《综合实践活动课程师资建设:困境与突破》[4]等.此外,发文量排名前十位的作者还包括华东师范大学的李树培、深圳大学的李臣之、阜阳师范学院的殷世东、盐城师范学院的蒋荣、福建教育学院的易骏、中央教育科学研究所的冯新瑞和华南师范大学的张倩苇.

2.3 期刊分布

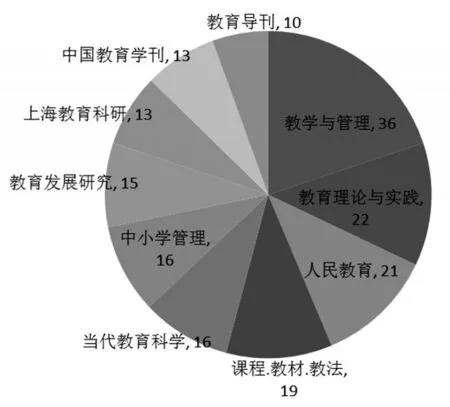

期刊的来源分布情况,能够在一定程度上反映出这一研究主题的分布领域和期刊来源的水平和特点,并以此为依据判断未来这一相关主题的研究走向[5].如图4所示.

图4 期刊分布

从图4可知,在发文较为集中的前十种期刊中,《教学与管理》《教育理论与实践》和《人民教育》所占比例最高,说明这三种期刊对综合实践活动课程的重视程度最高.《教学与管理》创刊于1984年,主办单位为太原师范学院,旬刊,从2004年起该期刊开始刊载综合实践活动课程相关论文.《教育理论与实践》创刊于1981年,由山西省教育厅主管,山西省教育科学研究院和山西省教育学会主办,旬刊.《人民教育》创刊于1950年,主办单位为中国教育报刊社,半月刊.这两种期刊都是从2002年开始刊载综合实践活动课程相关论文.

2.4 研究热点

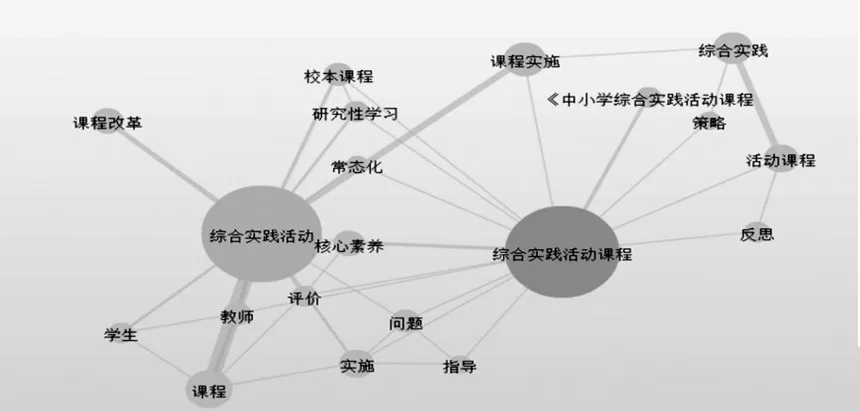

关键词是对论文内容的高度概括和精炼,因此能够反映出该领域的研究热点.关键词共现网络图如图5所示.

图5 关键词共现网络图

图5中节点代表关键词,节点的大小表明关键词出现的频次的多少,节点间的联系代表节点与节点间的共现关系,连线的粗细表明节点间关系的紧密程度[6].通过归纳分析发现研究热点主要集中在如下几个方面:

(1)对课程的解读.张华指出,综合实践活动课程是一种基于学生的直接经验、密切联系学生自身生活和社会生活、体现对知识的综合运用的课程形态[7].张建平指出,综合实践活动课程资源开发的主体主要包括教师、学生、学校、家长以及社会人士[8].成瑶等指出,综合实践活动课程的实质是以直接经验为核心、回归学生的真实生活世界、立足于学生的亲身实施[9].

(2)实施过程中的问题与对策.田景正指出,综合实践活动课程在实施过程中暴露出对课程理解有偏差、课程价值在实施中移位、学校和社会支持不足、课程评价偏离课程的初衷和本质以及教师的知识能力存在差距等问题[10].徐雪芳指出,为促进综合实践活动课程的有效实施应强化课程意识、稳定教师队伍、重视过程管理[11].谢传银提出了“一重”“二抓”“三导”“四动”“五环”“六活”的实施路径[12].

(3)教师角色的转变及师生关系.赵慧君等指出,教师在综合实践活动课程中是学习者、开发者、研究者和共同指导者[13].蔡慧琴指出,在综合实践活动课程中,学生需要的是“引导”和“帮助”,而不是“传授”或者“教导”,因此要构建民主、平等、合作、共享的新型师生观[14].何茜等指出,教师和学生是彼此的倾听者、是平等的对话者、是过程的合作者[15].

(4)现状调查与反思.贾晓红等根据对江苏全省范围内16所中学的调查得出大部分中学对综合实践活动课程的开发持积极态度、一些领导和教师对课程目标存在偏执性或功利性认识、学生学习的方式和习惯短时间内难以转变的结论[16].张倩苇对广州市5个区共29所中学参与实施综合实践活动课程的教师进行调查,结果显示:广州市综合实践活动课程的实施存在认识、师资和教学条件的问题[17].李莎等从设计与开发、管理、教学、评价四个方面对综合实践活动课程进行了反思.

(5)基金分布、研究层次及学科分布.从基金分布情况来看,共有23篇论文是由基金支持的.全国教育科学规划支持了14篇,霍英东教育基金支持了5篇,湖南省社会科学基金、教育部科学技术研究项目、高等学校重点实验室访问学者基金和国家重点基础研究发展计划(973计划)分别支持了1篇.

在研究层次方面,69.58%属于基础研究(社科);30.04%属于基础教育与中等职业教育;0.38%属于高等教育,发表的相关论文分别为183篇、79篇和1篇.

263篇论文共涉及到5个学科,分别是教育、体育、心理、文化和临床医学,其中教育最多,为256篇,其次是体育3篇,心理、文化和临床医学均为1篇,所占百分比依次为97.71%、1.15%、0.38%、0.38%、0.38%.

3 结论与启示

3.1 结论

(1)研究内容较为全面.自2001年新世纪基础教育课程改革开始计算,我国对综合实践活动课程的研究已经持续进行了19年.回顾这19年的研究可以发现,研究内容丰富全面,既有对课程概念、特点、实质、目标、价值等的研究,也有对教师角色转变、课程实施困境、改进策略、现状调查等的研究,涉及了课程开设的全过程.

(2)研究主体多元.从作者构成来看,不但有各高等院校的专家学者、各省市教育研究机构的研究员等,更有地方的一线教师.例如江苏省镇江中学的徐杰,他是最早参与综合实践活动课程研究的一线教师,并且与苏州大学的吴永熙一起在《关于开设综合实践活动课程的探讨》中对综合实践活动课程开设的目标、内容确定的原则、操作程序、组织管理与评价以及应处理好的几个问题进行了详细的解读和分析,为其他一线教师做出了很好的表率作用.

(3)师范大学起到较好的引领作用.师范大学在推进课程改革中发挥着引领中小学课改、教改的方向;改革课程设置,保证为基础教育提供优质服务;改革教学方法,体现以人为本;转变观念,深入课程改革第一线,为教师排忧解难;引导中小学建立合理的评价体系等重要作用.而从研究机构分布图可以看出,在排名前十位的研究机构中,7所研究机构属于师范类大学(西南大学是由西南师范大学和西南农业大学于2005年合并而成).由此可见,师范大学起到了较好的引领作用.

(4)基金支持力较低.基金资助论文是指由国家各级政府部门、各类基金组织和企业事业单位提供科研经费而产生的研究论文,在一定程度上代表了该领域研究的热点、难点和方向,具有较高的学术水平.而在此次统计到的263篇论文中,只有23篇是受到基金支持的,仅占论文总数的8.75%.

(5)基础教育一线教师研究成果较少.由排名前十位的作者分布图可见,高产作者都是高校学者和研究员,这一方面反映出高校学者和研究员的学术水平,但另一方面也暴露出中小学等一线教师研究较少的问题.为进一步印证这一推论,对263篇论文涉及到的第一作者进行统计,共统计到201位作者(若两位作者的姓名相同,所属研究机构不同,则按两位作者计算.),其中大约有52位为一线教师,占比25.87%.

(6)研究机构地域分布不均衡.作者的单位分布在一定程度上体现了地区的某项目科研水平.201位第一作者共来自160个研究机构,其中107个研究机构在江苏、广东等南方地区,53个研究机构在北京、山东等北方地区,北方地区的研究机构相对较少.

3.2 启示

(1)加大基金支持力度.在美国学者古德莱德看来,课程可以分为五个层次:“理想的课程、正式的课程、领悟的课程、运作的课程和经验的课程”.其实质就是课程改革从文本课程过渡到实践课程的过程,也是缩短理想的课程与经验的课程之间差距的过程,也就是我们通常所谓的课程改革步入了“深水区”.如今,我国的综合实践活动课程经过了十几年的发展也已进入了课程改革的深水区.虽然在理念、设置和实施方面取得了较大的成绩,但也存在一些问题.要充分解决这些问题,首先需要各级各类基金项目的大力支持.有了稳定的科研基金作为研究后盾,研究人员们才能更好、更精的对综合实践活动课程进行研究,发表出更多质量优良的学术论文.因此,今后要加大基金支持力度,为课程研究提供保障,这也是综合实践活动课程研究者们的共同呼唤.

(2)建立课程学术研究共同体.教师在综合实践活动课程中扮演着引导者、组织者、促进者、评价者等诸多角色,是课程的直接参与者,相比于高校学者和研究员们更能在课程的具体实施中发现问题,但在理论方面却有所欠缺.而高校学者和研究员们恰恰擅长于理论方面的提升,因此二者应相互融合,由高校学者、研究员们先和负责课程的一线教师达成理论方面的一致,使教师对课程有正确的理解和认识,再由教师引导学生开展课程,学者和研究员们也应参与到其中,然后根据课程的具体实施情况以及出现的问题进行深入的研究探讨,提出更好的建议.要注意的是这里的研究探讨是指教师和学者、研究员们坐在一起共同探讨,而不是像以往的研修活动那样,教师只是被动的接受,没有与专家学者、研究员们直接对话的机会和时间.这样高校学者、研究员和教师就形成了一个闭环,建立了稳定的综合实践活动课程学术研究共同体,而且有专业的高校学者和研究员们提供理论指导,也会鼓励更多的一线教师参与到课程研究中来.

(3)加强课程重视程度.综合实践活动课程作为新课改的亮点,既顺应了世界课程改革的整体发展趋势,又体现了我国基础教育课程改革的现实需要.它打破了书本、课堂和学校的局限,将传统教育中学生一味的“接受”转变成“体验”,使其通过参与、探究、发现等多种方式,形成对自然、社会和自我的整体认识,以促进学生的身心和谐发展.各地方都应更新观念,正确理解课程理念,认同课程价值;制定完善的课程规划、管理制度、评价制度、研讨制度等;配备“专职+兼职+特长”的教师队伍.紧跟时代步伐,积极地开展、更新综合实践活动课程,使学生的各方面素质得到提高,为国家培养各级各类人才奠定基础,切勿出现局部地区参与研究、局部地区重视课程的局面.