超越空间与时间

——三联画形式的多种可能性

2019-10-26张亚萌

文/张亚萌

希洛内穆斯·博斯 地上乐园 西班牙普拉多博物馆藏

汉斯·梅姆林(Hans Memling)的《多恩三联画》(D.nne Triptych)《三博士来拜》(Ad.rati.n.f the Magi)和《最后的审判》(Last Judgement)的共同特点在于,他选取的是一个场景,将之分为三个场面,同一时空中的人物与风景产生了和谐端庄的视觉效果。

梅姆林一生创作过很多幅三联画。这种13世纪末至14世纪初,意大利艺术家发明的将数幅画集合在一个雕饰繁复华丽的镀金画框中的祭坛画,以三幅联画形式为最多,主要绘制宗教题材,通常因镀金的边框而让画中人物四周产生一种超脱俗世的气氛,画面上的其他颜色也会显得更加耀眼;更为重要的是,这一“形式”方便欧洲贵族或富有的中产阶级购买,可以做成用手就能搬动的小祭台,因而流行于当时社会,更引发了三联画在艺术史上的滥觞。

“在一件艺术作品中,不论它是文学、绘画,或者是其他的艺术形式,都会为我们呈现出一个特有的世界,这个世界拥有自己的空间和时间,有着自己的意识形态和行为标准。”批评家鲍里斯·乌斯宾斯基(B.ris Uspensky)在讨论“框架”这一概念时,认为它既是“艺术本体”的前提,又是其结果。三联画以其“镀金”的边框构成了框架,限定了画幅,却又超越了其所限定的时空,让这一从宗教主题中勃兴的形式超越了形式,成为一种世界性的“艺术文本”,在超越空间与时间的过程中成为一种超越绘画而广泛被各时代艺术家选择的语言存在“形式”,达成了一如美术史家巫鸿所说“并不是图像在空间里,而是图像构成了空间,空间因而存在于图像之中”的效果。

超越绘画

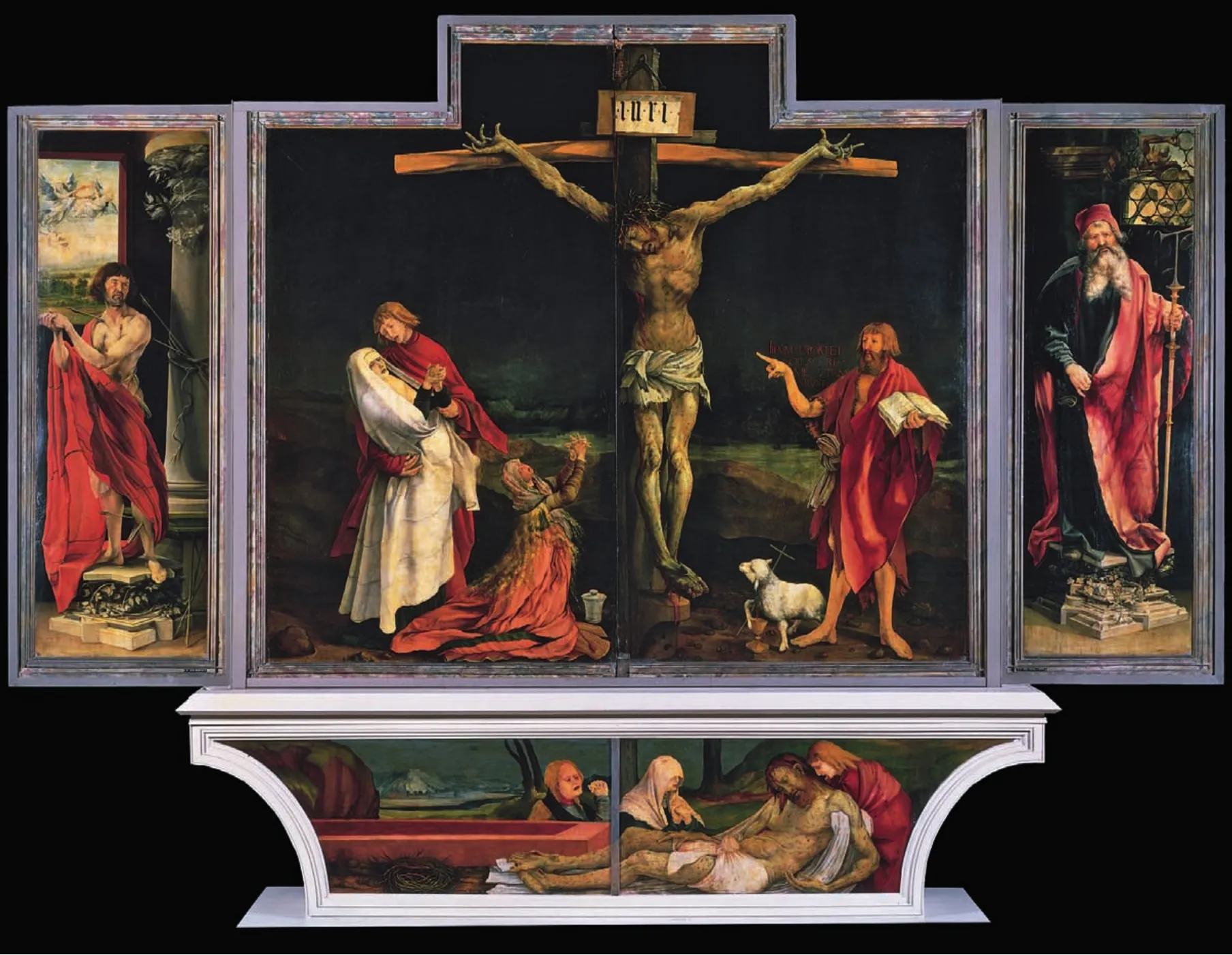

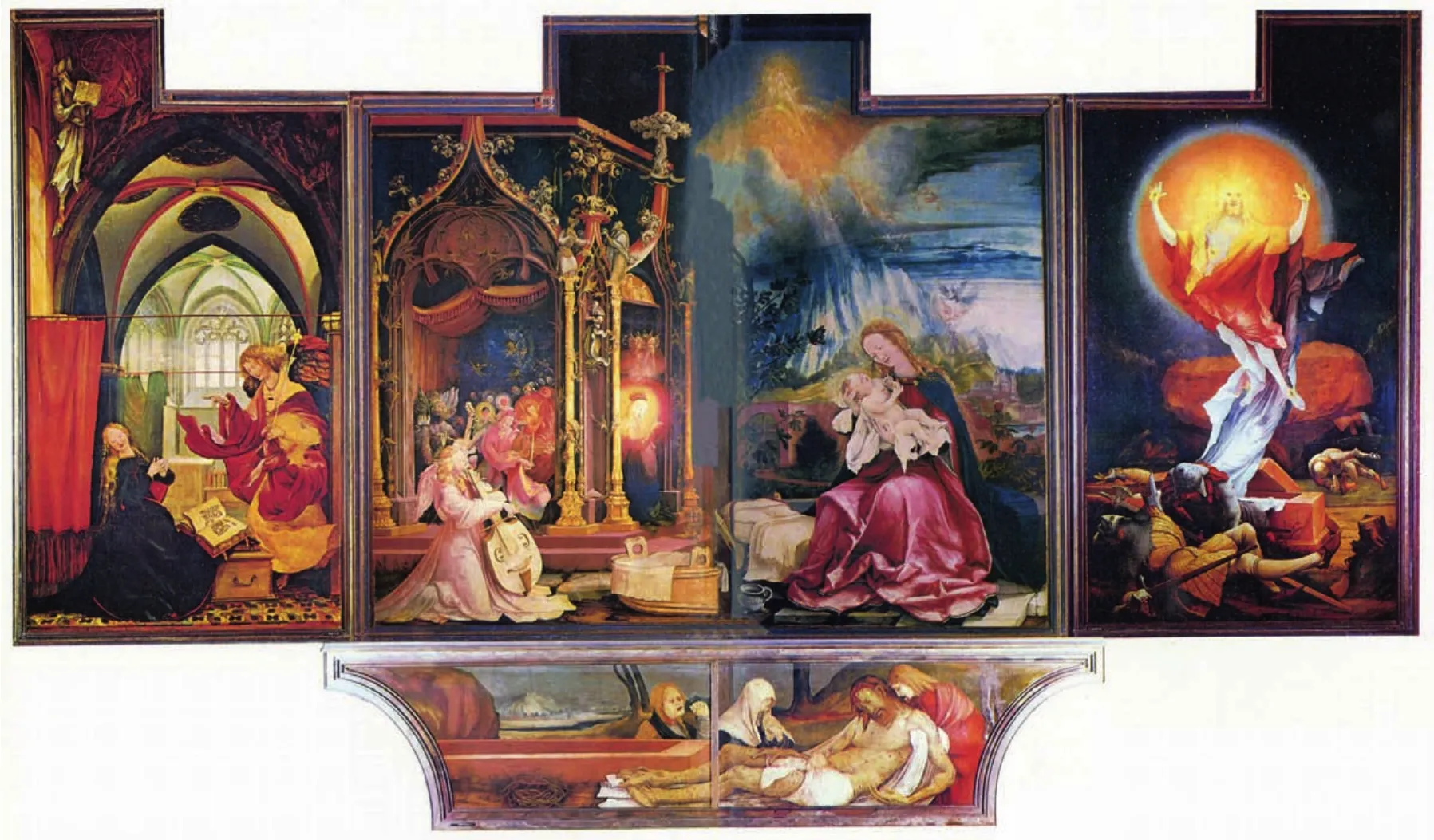

虽然曾卷入过1525年农民战争的马蒂亚斯·格吕内瓦尔德(Matthias Grünewald)的名字、出生时间在美术史上仍有争论,但这并不妨碍他凭借《伊森海姆祭坛画》(Isenheim Altarpiece)而成为与达·芬奇比肩的人物。这件为安东尼教派医院骑士团用以接待临终穷困潦倒之人的伊森海姆修道院而创作的三叶式祭坛画由《耶稣受难图》《耶稣复活》《受胎告知》《荣光圣母》等画幅组成多层屏柜的形式。最为人熟知的是第一屏中间凸字形的《耶稣受难图》,居中的耶稣鲜血淋漓,脸孔因痛苦而变形,身体扭曲,鲜血在惨绿的皮肤衬托下显得毛骨悚然;右侧施洗者约翰一手拿书,一手指着耶稣,嘴边写有一行《圣经·约翰福音》中的文字“他(耶稣)必兴旺,我必衰微”;左侧的玛利亚已经晕倒,地上跪着带着药瓶的抹大拉,发狂地痛哭着,展现了病态的冲动。格吕内瓦尔德将所有人物形象都做了夸张变形处理,鲜血和人物服装上大面积的红色在虚幻而神秘的光色对比中十分触目,给人一种惊恐感。

而第二层祭坛画,中央是《基督诞生的喻示》,两边是《天使传报》和《基督复活》,其中有依直觉而非理性的透视法,有玫瑰色、绿色、靛青色和如火焰般金色的哥德式小圣殿。其色彩线索中唯一一个与第一屏有联系的恐怕是耶稣的简陋小布块,它预示了《耶稣受难图》中被撕破的腰布。画下《伊森海姆祭坛画》的格吕内瓦尔德感受到了时代中的痛苦和暴行:德国农民的贫乏与饥饿、土耳其人的威胁困扰、中世纪流行的热病……他把时代的苦难、痛楚、反叛和希望全部集聚在祭坛画之中,向临终之人展现了“千年王国”的所有期待。因而,《伊森海姆祭坛画》是比日常生活的现实更浓缩的现实之核——有人说,它是生活的一个冷凝器。

和格吕内瓦尔德处于同一个时代的希洛内穆斯·博斯(Hier.nymus B.sch)创作三联画的路数相当与众不同。他的《圣安东尼受诱惑》(The Temptati.n.f St. Anth.ny)展现了圣安东尼在修行的前15年期间与心魔对抗的经历:左屏是安东尼受恶魔重创,由两个修士和一个俗世信徒扶回住处,右屏为安东尼读经,抵挡美食与贪婪的诱惑;中屏则画了安东尼跪着祈祷,抵抗心中各种妖魔鬼怪的幻象。圣安东尼是博斯恐怖的想象所能集结的所有诱惑和折磨的主题——邪恶隐伏于每个角落,魅惑的女子藏在一株裂开的树中,怪物从一个熟透了的巨大水果中奔突而出。

汉斯·梅姆林 三博士来拜

而博斯最重要的作品、普拉多博物馆收藏的《地上乐园》(The Garden.f Earthly Delights)出世的时代,更是典型的大转折时期:神的时代被人类不断发现世界和改变世界的时代所替换,人们逐渐摘掉了神的老花镜,于是博斯可以用自己的画笔表现人类从亚当夏娃的原罪到进入地狱的无常虚幻。左屏绘制天上的伊甸园,上帝正把亚当介绍给夏娃,背景是生机勃勃的风景,各种稀奇古怪的禽兽自由往来于草地和水池之间,画面风和日丽。中屏描绘人间乐园,前景有一大群同禽兽、花卉、果实混杂在一起的人体;中屏水池边有一群骑在各种野兽上绕池兜圈的人,还有套在玻璃球里、倒立在水中或夹在大蚌中稀奇古怪的人类。这些人间生活的无可救药的堕落,最终导向了地狱——右屏。右屏中,地狱里熊熊烈火燃烧,大怪鸟、狗、猪、鼠都在吞食人体;远处有一片火光,从幽暗的建筑物中透射到夜空里,犹如魔影一般。

汉斯·梅姆林 多恩三联画 伦敦国家画廊藏

法兰克福大师 圣家族与音乐天使 西班牙普拉多博物馆藏

罗伯特·康平 梅洛德祭坛画 美国大都会艺术博物馆藏

1945年4月,伦敦勒费弗尔(Lefebvre)画廊首次展出的《三幅十字受刑架上的人物习作》是弗朗西斯·培根(Francis Bac.n)最早的三联画作品,它既是对传统意义的承继,但又完全不同于传统意义上的三联画;其主题与基督教内容极为接近,但情感隐喻与主题表达已经完全不同了。其实质与博斯一样——原本作为中世纪基督教祭坛画样式的三联画被培根用作表达自己思想观念的主要创作形式,但内容不再是基督教题材,更不具有叙事性——其作品不描绘具体的人物,更不具有再现功能,而是标准的表现主义。

培根曾希望自己的画看起来“就像有人刚刚经过”“像蜗牛留下黏液一样,留下人类存在的痕迹”。他的三联画也像蜗牛留下了黏液,成为他最富个人特色的部分,甚至“留下”了他艺术成就的最高峰。他的《三幅十字受刑架上的人物习作》是深色背景中展开的三张扭曲人脸,三张脸分别在不同的位置扭曲,被米兰·昆德拉描述为“宛如一只突兀而粗暴的手,试图占有这张脸的本质”。在这件作品中,培根以同性爱侣乔治·戴尔为创作题材,撕开以戴尔为原型的那张脸,就让观者看清了那些荒诞、愚蠢、丑恶和无法言说的欲望。从中,观者看到的是纯然的“内部的风景”,一种内在的特性。文艺复兴时期更多地以单纯绘画甚至家具形态出现的三联画,在20世纪经由培根的创作,成为一种超越绘画本身的可循环的系统。

对于三联画这种形式,可以说,早在培根之前,艺术家们已经不满足于在一个“绘画”的主题上浅尝辄止了,他们需要对其进行深化,并衍变出在形式和表达方式上的多种可能性。从这一点出发来看鲁本斯(Pierre Paul Rubens)的油画《上十字架》(L'Erecti.n de la Cr.ix),纯然是构图的激情。鲁本斯以冲突和运动为基础,设计了跨越三幅画面、从左上角向右下角展开的对角线构图:强光来自右下方,行刑的士兵出现在与强光相反的方向,耶稣被钉的十字架刑具从画面的右下往左上竖起,一只迷路、没有明显作用的卷毛狗对着可怕的场面狂吠,右上侧的大树叶子被狂风吹得翻卷乱颤。光与暗的强烈对比,具有闪电不断划过的效果,费力的士兵、有力的人物造型和对角线创造了戏剧性,使三幅画统一起来,被一种旋风般的激情击穿。

超越时空

马蒂亚斯·格吕内瓦尔德 伊森海姆祭坛画(第一屏)法国恩特林登博物馆藏

马蒂亚斯·格吕内瓦尔德 伊森海姆祭坛画(第二屏)法国恩特林登博物馆藏

三联画的内部是一个相互渗透、相互制约的有机整体。每个画面看似是独立的,但它们之间存在着色彩或造型方面的表象联系,以及贯穿其中的精神线索。而形式与内容紧密相连,画幅之间对立统一,更赋予母题更为宽泛的表达与更广阔的精神内容的传达空间。一如从泥塑转行搞绘画的玛丽·弗兰克(Mary Frank)在20世纪90年代中期开始尝试三联画,她的制作方式很“古典”:中间一块大板,两侧以铰链连接两块宽度为大板一半的木板,可以扣覆在中间的板上,让她的作品有内外两面,都可以加以描绘。如1996年至1997年的《这就是记忆》关闭后位于外侧的木板上绘有一位穿着毛料外衣的女子,急促地跑过荒凉的景色;《叙事曲》的同样位置绘有跑过浅水的女子,打开画幅,则呈现了杂陈于雪地上扭曲的平头树桩。玛丽·弗兰克的三联画中鲜明的半雕塑性语言,同时为加身绘画与自我之间的隐喻性的联系提供了途径。

保罗·迪·乔凡尼·菲 圣殿圣母 美国国家美术馆藏

三联画不仅仅是一种排列形式,它既可以让画面形成一个整体,也能被当作个体区隔开来。在不断拓展空间边界的三联画“世界”中,培根致力于描绘一个人物的不同姿态,各个画面既不相同又彼此关联,共同组成了一个多样统一的整体,他画中的人物关系,有互补、有对立、有平行,人物有特定含义,但都在三联画的框架内展现了不同的生命状态。

1971年培根创作的《纪念乔治·戴尔》中,左屏里躺在地板上的人呈卷缩状态,流露出痛苦的表情,中屏拳击手打开房间,旁边是昏暗的灯光和小旅馆楼梯,右屏是穿西装的戴尔肖像。这件三联画中,画幅唯一的关联是两联中都穿过一道弧线。而1973年的《三联画5月——6月》同样为纪念戴尔而作,画下他在洗手间蜷曲着痛苦挣扎的形象,或在洗脸台前呕吐,或蹲坐在马桶上自虐。三个不同的黑暗空间里,黑色将形体的部分吞噬,一部分被限制在明亮色块中,整体氛围因而焦虑不安——在戴尔的葬礼上,培根得知摄影师好友约翰·达肯也去世了。“所有我挚爱的人都离我而去了,我无法停止想念他们,而时间并不能完全治愈这样的伤痛,唯有将注意力放在一种痴迷上,然后将这种痴迷以身体力行去实践在作品上。因为对画家来说,有种最可怕的事就是所谓的爱恋,我认为它同时是一种毁灭。”培根说。他一生都在不断探寻绘画与生命、表象与本质的关系,他认为只有通过三联画的复数图像,才能更深刻地表现内心的歇斯底里。

汉斯·梅姆林 最后审判 波兰格但斯克国家博物馆藏

1970年培根创作的《男子背部的三幅习作》通过镜子体现身体与影像的转换,并借鉴了蒙太奇的手法——不同的画面通过蒙太奇组合成一幅完整的作品,犹如视频影像一样增强了画面的表现力。对培根而言,三联画不同的画幅空间传达不同层面的痛苦和恐惧,而对16世纪的历史学家马库斯·凡·瓦尼威克(Marcus van Vaernewijck)而言“是世间最伟大的奇迹”的《根特祭坛画》(The Ad.rati.n.f the Mystic Lamb)画幅之间独立与并置的关系,特别是不同时间段中不同的呈现方式,也能让人联想到电影中的蒙太奇手法。

弗朗西斯·培根 三幅十字受刑架上的人物习作 1962年

现藏于比利时根特圣巴夫大教堂的《根特祭坛画》是1415年由根特市长约多库斯·威德(J.d.cus Vijd)向胡伯特·凡·艾克(Hubert van Eyck)订制的,胡伯特画了10年,未及完成而去世;后由弟弟扬·凡·艾克(Jan van Eyck)完成。这件有24个画面构成的多翼式开闭形祭坛画是最复杂的三联画,在工作日,它的折叠式画障两翼是合拢的,人们只能看到它分上中下三层的外侧:上层是预告耶稣降生的4个男女先知,中间是《受胎告知》,下层分别是施洗者约翰、使徒约翰及供养人威德夫妇。

希洛内穆斯·博斯 圣安东尼受诱惑葡萄牙里斯本安提加国立艺术博物馆藏

而在礼拜和庆典时,呈现在人们眼前的,是逼真夺目、色彩绚丽的天国画卷:上层是上帝、圣母与施洗者约翰,下层是整组画的核心——羔羊的礼赞,5个画面是统一的风景构图,展示辽阔的野外景色。祭坛画外侧的灰色画(Grisaille)安排使观者更迫切地想要打开祭坛画,观看内侧的景象与内容。关闭时呈现的灰色的“世俗的真实”与打开时呈现的彩色的“天国的真实”,富有层层韵律感。打开祭坛画的过程就是从灰色画面向彩色画面转换的过程,也是工作日与礼拜日的一种呼应。礼拜仪式所提供的祭坛画的观看途径,使观者可以重新整合这些不同设色所传递的信息,从而进入祭坛画的终极主题。

凡·艾克兄弟 根特祭坛画(打开图景) 比利时根特圣巴夫大教堂藏

三联画的可拆卸性,让它的每一张都是上一张的未来,又是下一张的过去,同时它又可以是自己的未来与自己的过去。它的形式创造了作品内部的观照,让观者卷入它所建立的流通场域之中。因而,三幅画的边缘与“框架”不再指向画幅的界定,而是穿越了时空,其个体与整体的相互关系延宕在美术史中,在不同的时代也许会弥散出不同的意义。

由是观之,三联画成为了一种超越架上绘画、超越时空的手段。为什么人人都“爱”三联画?或许如批评家苏珊·斯蒂瓦特(Susan Stewart)所言:“当一个艺术文本具有其内在的划分时,每一个更小的‘文本’都是通过不断变化的框架来标明的,属于与任何其他的世界有关的一个差别系统。进入艺术文本是为了把外部世界转变为内部世界,以及把内部世界转变为外部世界。每一个转变都打开了转变本身的多种可能性。”