基于屏障理论的安全事故原因分析方法研究

2019-10-25崔向兰

崔向兰 张 翔

(1.北京市劳动保护科学研究所,北京 100054;2.北京双原同位素技术有限公司,北京 102413)

0 引言

近几年来,我国的安全生产状况得到有效改善,事故死亡人数持续下降。但重大伤亡事故时有发生,全国安全生产形势依然严峻,如何彻底查清事故发生的原因,对安全生产事故预防、提升安全管理水平等都具有重大意义。

1 事故原因分析方法研究现状

事故原因分析技术主要基于事故致因理论,国内外关于事故致因理论代表性的研究主要有海因里希、博德、北川彻三等的事故因果连锁理论、英国曼切斯特大学James Reason教授提出的瑞士奶酪模型(Swiss Cheese)[1]、美国麻省理工学院Leveson教授提出的STAMP模型[2]、北京科技大学何学秋教授提出的安全科学“流变-突变(R-M)”模型[3]、中国矿业大学傅贵教授提出的“2-4”模型[4]等。事故致因理论从单因素致因发展到多因素致因再到系统致因,在事故预防、安全管理实践中已得到一定的证实和应用,并形成了较为完善的理论体系[5]。但在实际的事故调查与原因分析应用方面还存在一些不足,对导致事故发生的根本原因和直接原因仅直接的表述,并未做出清晰的解释与界定。

屏障可以理解为在事故的发展过程中实现阻止事件发生或后果发展之目的的所有介质和手段,具有避免、预防、控制事故发生,限制、减少或缓解事故后果危害的功能[6]。屏障理论起源于英国James Reason教授于1990年就人为误差(Human Error)提出的瑞士奶酪模型,该模型认为事故的发生不仅是一个事件本身的反应链,同时还存在一个被穿透的组织缺陷集[7]。当多个层次的组织缺陷在一个事故的诱发因子链上同时或次第出现时,事故就会因为失去多层次屏障的保护而发生。关于屏障理论,国内外学者展开了丰富的研究,如Svenson[8]提出了安全屏障功能模型,并应用该模型模拟了事故的发展过程;Sklet[9]详细阐述了安全屏障的定义、分类与功能;刘书杰等[10]用贝叶斯—保护层分析方法建立深水钻井安全屏障的可靠性分析模型;何英明等[11]提出基于安全屏障的井完整性问题分析模型,并采用安全屏障方法分析事故发生及处理过程。

当前,关于安全屏障的研究成果有很多,但真正在事故调查与原因分析方面的应用则相对较少。本文将应用屏障理论,深入分析导致事故发生的直接原因、间接原因和根本原因,是一种较新的事故原因分析方法和工具,对事故调查及原因分析有一定的参考和引导作用。

2 屏障理论原理

屏障理论认为,技术和管理措施的失效,导致防止事故发生的屏障未发挥相应的效果,是事故发生的主要原因。基于屏障理论的事故原因分析是一个系统过程,主要包括以下几个步骤:

2.1 确定事件时间链

海因里希提出,任何事故的发生都不是一个孤立的事件,而是一系列互为因果的原因事件相继发生的结果。所以,要想查明事故原因,首先得完整还原事故经过,确定事件时间链。

事件时间链主要由行为主体、行为和时间3个要素组成。开展事故调查时应通过现场勘查、检验测试、技术鉴定、调查取证和人员询问等多种方式,尽可能完整地收集事故相关信息,明确以下内容:与事故发生相关的各类主体,包括作业人员、相关人员(如作业审批人员、安全管理人员等)、作业相关的设备设施和作业环境等;各类主体在造成损失前的行为(也可称为事件),包括工序、操作、动作、状态的变化等;行为发生的具体时间。将上述信息填入事件时间链分析表格中,见表1。

表1 事件时间链分析表Tab.1 Analysis on event time chain

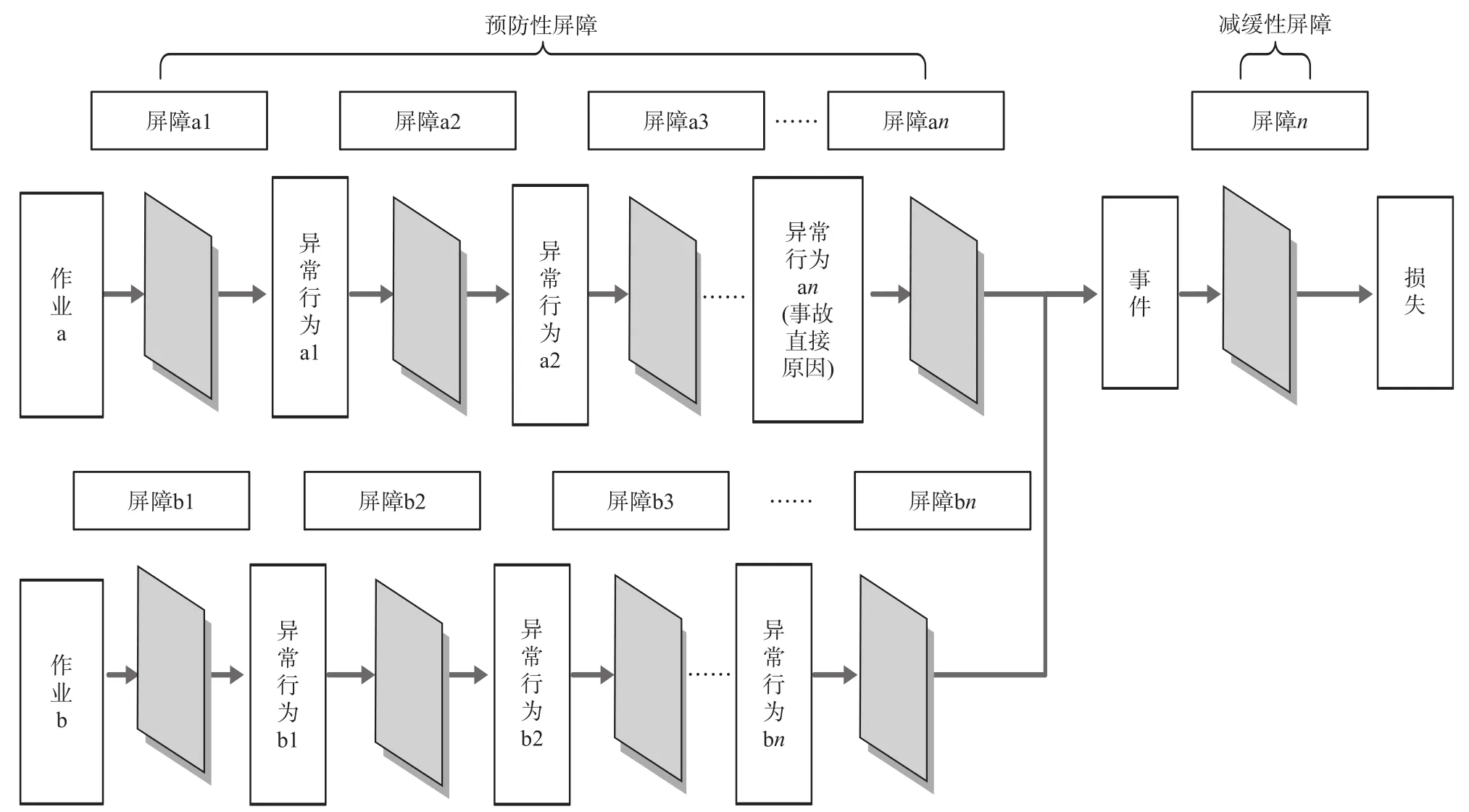

分别判断事故发生时这些行为的状态,包括正常或异常两种,其中不满足制度、规程或标准等要求的行为称为异常行为,应在事件时间链分析表中进行标记。梳理异常行为之间的逻辑关系,并按时间顺序绘制事件时间链图,完整还原事故发生过程,如图1。

图1 事件时间链示意图Fig.1 Schematic diagram of event time chain

绘制事件时间链图时应注意以下几点:事件时间链的“起始点”是作业前准备,“终止点”是事件造成的损失;事件时间链上应列出所有已知的异常行为;事故涉及的每个单独作业流程都应展示在事件时间链上;事件时间链应能体现不同作业之间多个异常行为的时间先后顺序;事件时间链上异常行为的逻辑关系不明确时,可以补充相关的正常行为以说明因果关系。

2.2 辨识事故屏障

在事件时间链确定基础上,辨识为防止每个行为发生异常而设置的屏障。防止每个异常行为发生的屏障可能有多个,应尽可能辨识出所有屏障。屏障一般分为管理制度、操作规程、安全防护设施、劳动防护用品类和应急救援等5类,其中前4项为预防性屏障,即为预防异常行为发生所设置的屏障,第5项应急救援为减缓性屏障,即为减少事故造成损失所设置的屏障。具体,如图2。

图2 事故屏障类型Fig.2 Types of accident barrier

所有屏障辨识完成后,在事件时间链图的基础上绘制事故屏障辨识图,如图3。

图3 事故屏障辨识图Fig.3 Schematic diagram of accident barrier identification

2.3 分析屏障状态

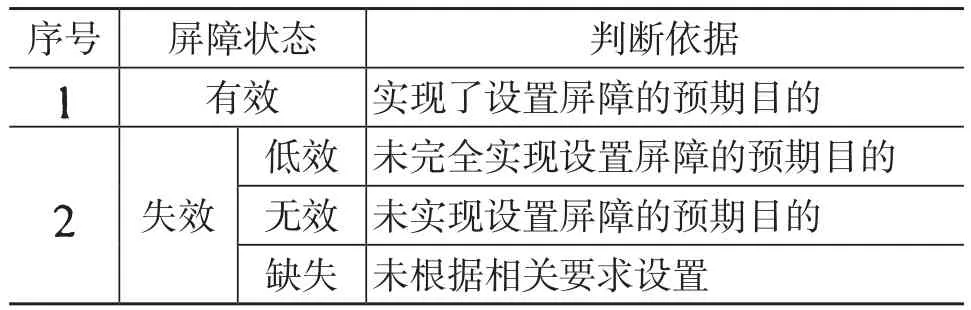

辨识屏障的同时,还应对每种屏障在事故发生时的状态进行分析。屏障状态包括有效和失效两种,有效状态下的屏障可以有效防止事故的发生,失效状态下的屏障则很可能使隐患发展成为事故。根据失效程度的不同,失效屏障又可细分为低效、无效和缺失3种。屏障状态判断说明,见表2。

表2 屏障状态判断说明Tab.2 Description for barrier state

2.4 明确事故原因

任何事故发生的原因都不是孤立存在的,除查找表面原因外,更应对深层次原因进行系统分析。按照原因分析层级,事故原因一般分为直接原因、间接原因和根本原因3个层次。

(1)直接原因:是导致事故发生的最表层原因,指直接导致事故的行为、设备工具、作业环境场所等,如违反规定执行操作、阀门隔离不严等。在事件时间链图中与事故直接相连的异常行为,即为事故发生的直接原因。直接原因关注的是执行层面,通常分为人的不安全行为和物的不安全状态两类。

(2)间接原因:也称为促成原因,指导致直接原因发生的原因。最后一个导致事故发生的异常行为是由一连串为防止事故发生而设置的屏障失效造成的,屏障失效不会直接导致事故发生,但它的存在使事故更易发生,纠正它可以有效降低事故发生的可能性。事故屏障辨识图中所有失效的屏障,即为事故发生的间接原因,它关注的更多的是监督及管理层面。

(3)根本原因:也称系统原因,是导致事故发生的系统管理缺陷。导致屏障失效的原因,即为事故发生的根本原因。屏障失效的原因一般有3种:一是工作程序不完善等系统缺陷;二是制度或规程关于执行人员、执行方法等标准要求不明确;三是执行不到位,人员未落实相关要求。简单来说就是不合适的程序、不合适的标准以及不合格的应用。根本原因来自公司层面,它关注整个系统或流程的不合适,而非个人执行上的过错和责任。

分析事故发生的各类原因,制定有效的预防措施,重新选择建立合理的安全屏障,避免类似事件的再次发生,营造一种动态管理和持续改进的企业安全文化,这是事故调查与原因分析最重要的目的之一。

3 应用

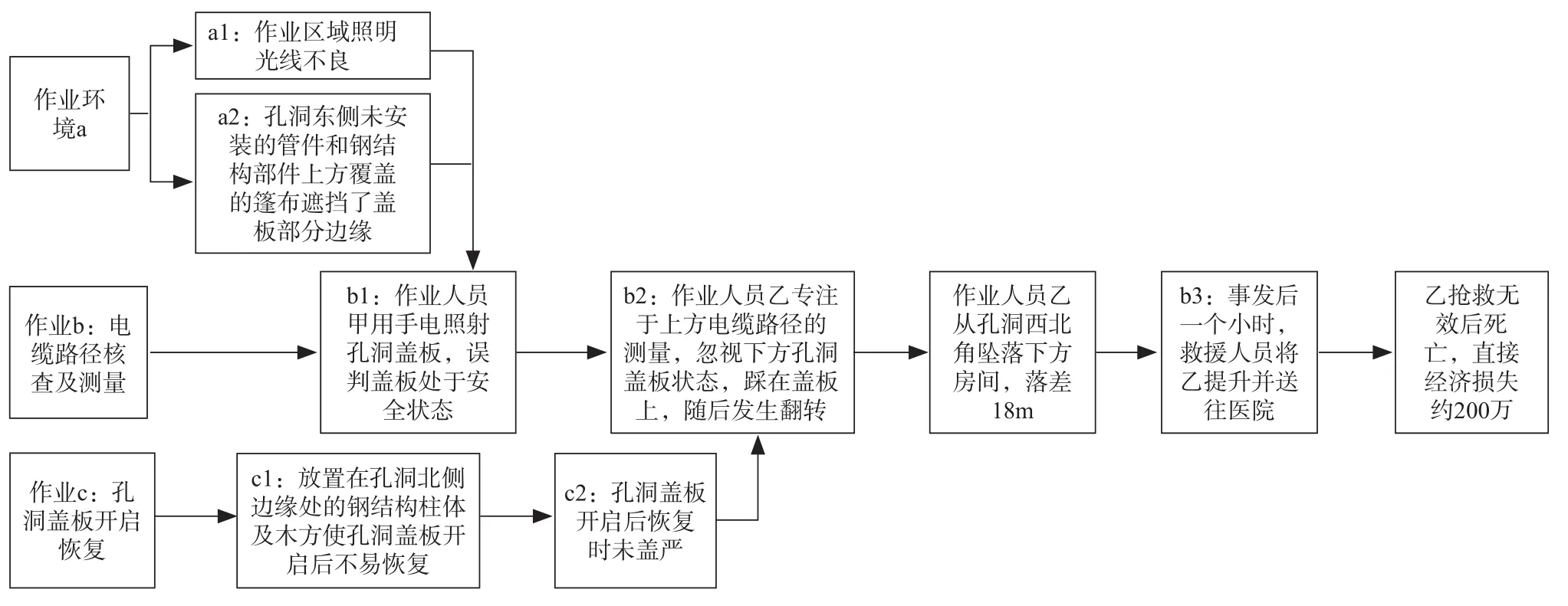

2018年3月24日,某公司项目部的一作业人员在检查照明情况不良的发电机房电缆时,踩踏了孔洞盖板,导致未盖严的盖板发生翻转,作业人员从高处坠落,造成1人死亡。本文应用屏障分析方法对上述事故进行了系统的原因分析。

首先,根据事故发生的时间过程,从作业环境、作业过程、设备设施3方面完整还原事故发生经过,并绘制事件时间链图,如图4。

图4 事故事件时间链图Fig.4 Event time chain

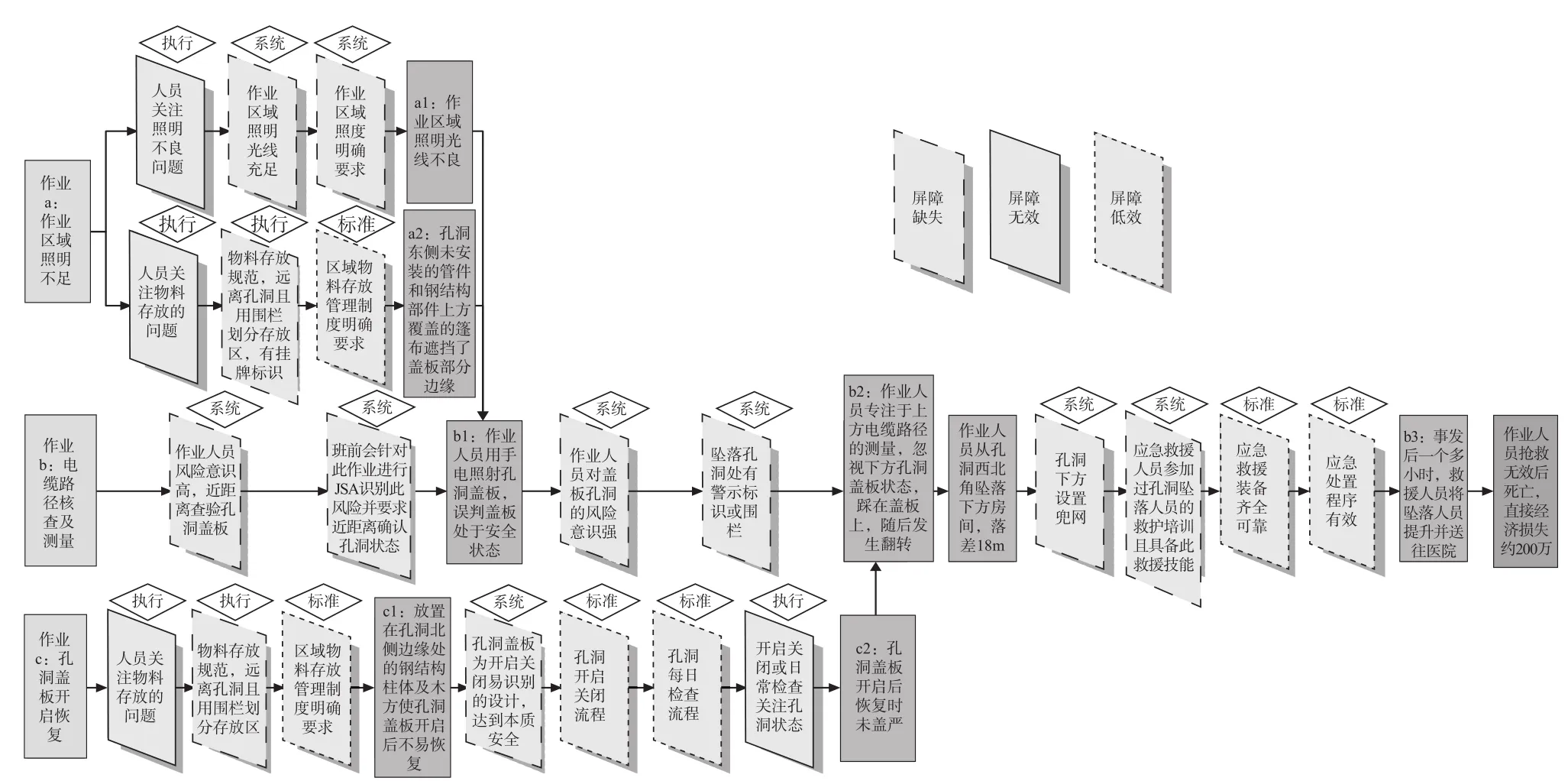

然后,从人员意识、作业控制、管理体系等不同层次,系统辨识为防止这些异常行为发生所设置的屏障,并判断屏障在事故发生时的状态,最后绘制事故屏障辨识图,如图5。

图5 事故屏障辨识图Fig.5 Identification of the accident barrier

按照屏障事故原因分析方法,可以得出事故发生的直接原因是孔洞盖板未盖严并发生翻转,间接原因包括作业环境不安全(工作场所照明不足)、作业场地不安全(工具材料堆放杂乱)和装备设施不安全(井盖开启后未恢复)等。

对间接原因进行深层次系统分析,发现事故发生的根本原因是盖板设计存在缺陷、施工区域管理不到位、教育培训不够、应急救援人员能力不足、应急措施不合理等。

4 结论

基于屏障理论的事故原因分析方法,避免了传统事故分析方法带来的原因分析不全面以及过于表面化的问题,它不仅可以通过绘制事件时间链图,完整还原事故经过,还可以通过屏障辨识及分析,明确事故发生的直接原因、间接原因和根本原因,为制定有针对性的整改措施,改善施工现场的安全管理状况、提升安全管理水平奠定基础。

基于屏障理论的事故原因分析方法逻辑清晰、易于理解,可深层次剖析事故发生的原因,对事故调查有很好的实用性和参考价值。