广场地下空间施工监测及数据分析

2019-10-24练兰英徐振华刘加冬

练兰英, 徐振华, 刘加冬

(皖江工学院, 安徽 马鞍山 243000)

1 工程概况

南京南站是铁道部规划的京沪高铁5大始发站之一,它将汇集京沪高速铁路、沪汉蓉城际铁路、宁杭铁路、宁安城际铁路等4条国家以及区域铁路干线,形成特大型铁路交通枢纽。该枢纽位于南京市主城区的南部,地处江宁区与雨花区交汇处,位于重要的城市绿化带上,是城市南扩的重要节点。

铁路南京南站北广场基坑工程位于主站房北侧,为半椭圆形地下建筑。地下室面积为51 856 m2。北广场一般开挖标高为5.786 m;下沉广场开挖标高-2.70 m;北广场中部地铁1号线(已建)及地铁3号线(未建)从其下部通过;拟建宁芜铁路(地下)从北广场南侧约22 m通过。

2 自然地理条件

2.1 地形、地貌及周边环境

南京南站北广场基坑工程位于南京市江宁区、铁路南京南站主站区的北侧。场区总体属于岗地,局部为坳沟。勘察前场地大部分地段已经整平(局部地段仍为高岗),地形高差稍有起伏,勘察期间,勘探孔孔口高程为12.12~16.94 m(吴淞高程),最大高差为4.82 m。场地南侧正在建设中的南京南站,无文物及保护性建筑。场地北侧约35 m左右有一条通往机场的输油管道。区域内有南京地铁1号线南延线(已建设)通过,南边为宁芜地下铁路(拟建设)通过。

2.2 场地工程地质条件

场地勘探深度范围内的岩土体按其成因和时代的不同,划分为4个工程地质层。各工程地质层根据岩性成分和物理力学性质的差异共分成11个亚层。

1层为近期人工填土;1-1:杂填土,松散,平均2.07 m;1-2:素填土,以软塑~可塑状粉质粘土为主,局部粘土,部分地段分布,厚度0.50~7.10 m,平均2.10 m。

2层为全新世冲淤积土;2-1:粉质粘土,软塑~可塑,局部地段为粘土。分布于坳沟区及岗前洼地区上部,厚度0.80~5.00 m,平均2.44 m;2-2:粉质粘土,饱和,流塑,局部软塑,分布于坳沟场区地段,厚度2.80~7.30 m,平均4.85 m;2-3:粉质粘土夹粉土,软塑~可塑,主要分布于坳沟区地段,厚度:1.40~11.40 m,平均4.48 m。

3层为中、晚更新世粉质粘土;3-1:粉质粘土,可塑,分布于岗地区,厚度2.00~9.30 m,平均4.44 m;3-2:粉质粘土夹粉土,可塑。夹粉土薄层。分布于坳沟底部及岗地区,厚度4.00~10.60 m,平均7.85 m;3-3:粉质粘土硬塑,局部可塑,分布于坳沟底部及岗地区,厚度0.50~8.70 m,平均3.89 m。

5层为白垩系泥质粉砂岩、粉砂质泥岩、泥岩;5-1: 强风化泥岩、粉砂岩,岩体基本质量等级为Ⅴ级。普遍分布,厚度0.40~6.90 m,平均2.17 m;5-2A:中风化泥岩,夹粉砂质泥岩,泥质粉砂岩,为极软岩,岩体基本质量等级为Ⅴ级。局部分布,厚度1.40~7.10 m,平均3.52 m;5-2B:中风化粉砂岩,夹泥质粉砂岩,岩芯呈“短柱”状~“柱”状,为软岩,岩体基本质量等级为Ⅳ级。普遍分布,未揭穿,揭示最大厚度10.00 m。

3 基坑监测及数据分析

3.1 监测方案

本工程的基坑开挖及地下结构施工期间必须加强对基坑的监测。根据相关要求,监测的主要项目有:

1)地表沉降监测;

2)围护结构顶部水平位移监测;

3)围护结构的深层位移监测。

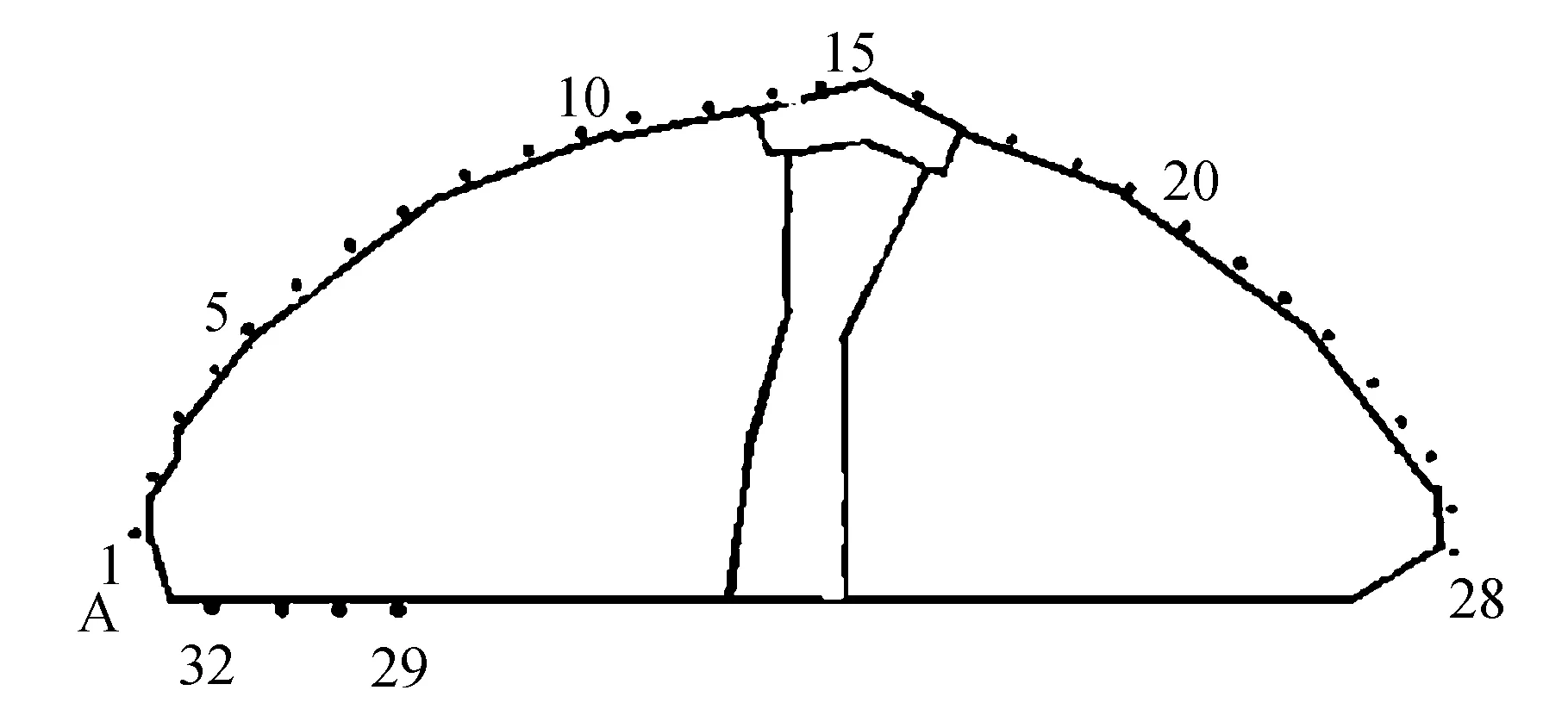

地表沉降监测点布置如图1所示。

图1 地表沉降监测点布置图

在南京市火车南站沿基坑周边每隔20 m设一地面沉降观测点,共布设了32个地表沉降观测点。将基坑编号A处北侧最近沉降观测点编为1号,自1号沉降观测点起沿基坑周边顺时针依次排列2~32号沉降观测点,基坑开挖以及施工期间对地表沉降的观测从未停止过,确保基坑动态时时处于掌握之中,为基坑安全竣工提供保障。在整个监测期间,所有沉降监测点的监测工作自监测开始之日坚持每点每天一测的频率。

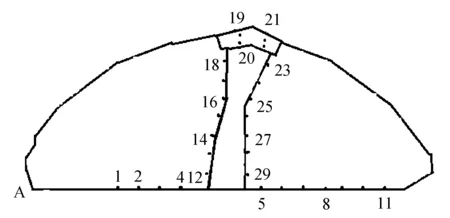

桩顶水平位移布置如图2所示。

图2 桩顶水平位移布置图

围护结构顶部水平位移监测点具体位置见图中的1~11号点。沿基坑周围布置桩顶水平位移观测点11个,观测点具体位置见图中的1~11号点,围护结构桩顶水平位移观测从4月9号开始,主要观测基坑施工对宁货过线的影响,到5月15日,由于顶板的浇筑,现场回填土的进行,观测点作废,监测结束。整个监测期间每点监测频率为每天一次。

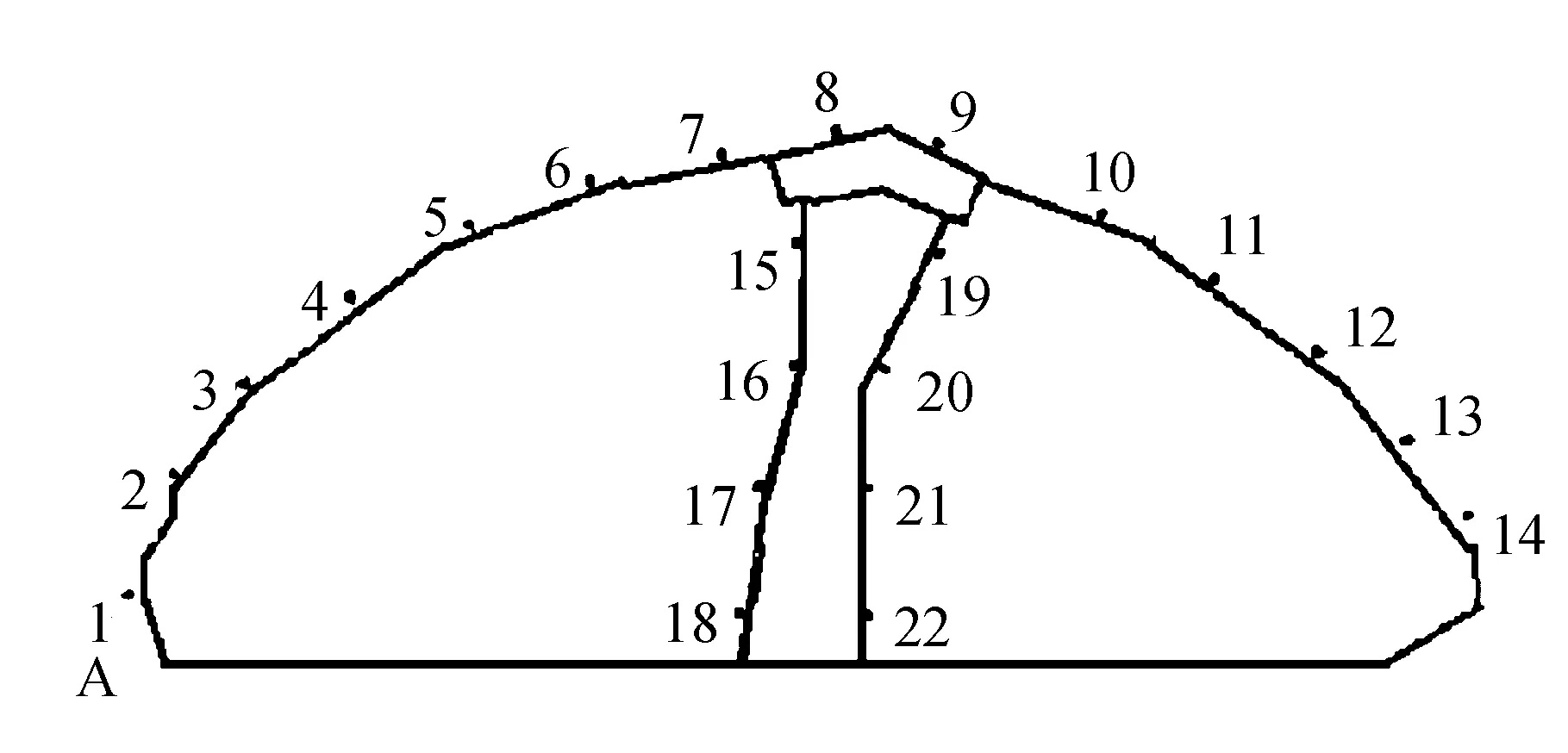

测斜监测点布置如图3所示。

围护结构的深层位移监测具体测点分布见图中的1~14号点。测点位置为沿广场基坑外围布置有14个深层位移监测孔,是钻机所打,深度为15 m。

图3 测斜监测点布置图

广场基坑周边深层位移监测所有监测点自监测开始监测频率为每点每天一次。

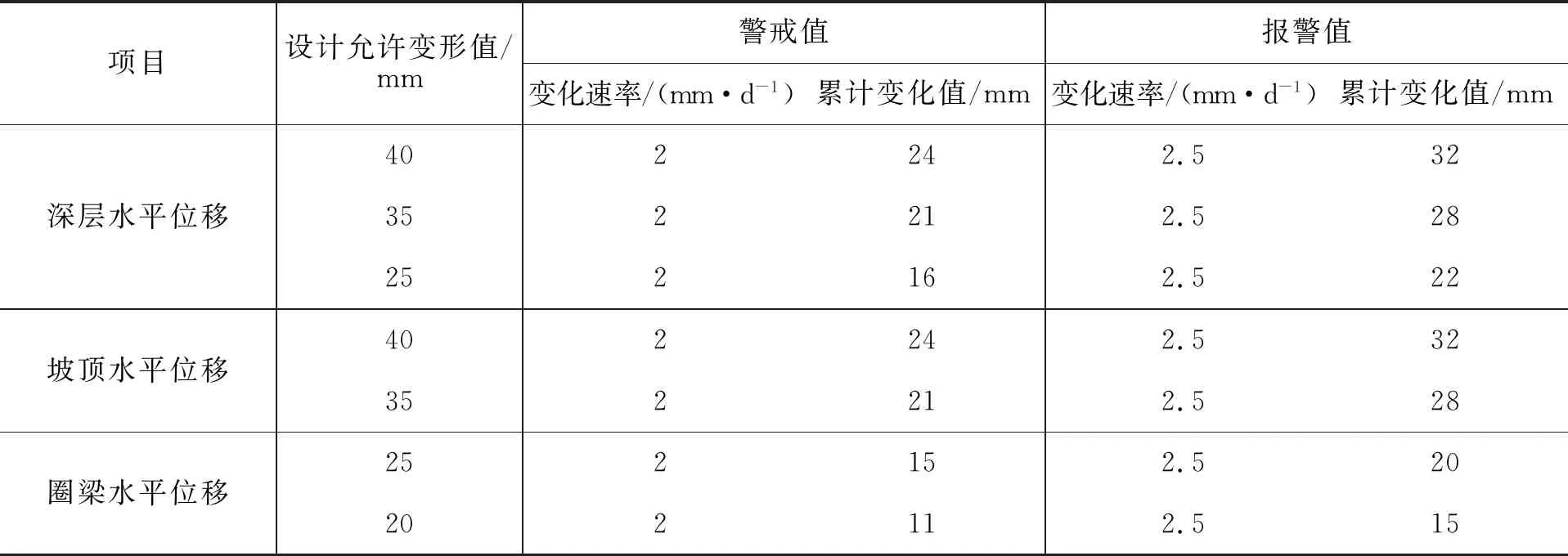

警戒值(控制指标)是监测工作在实施前为了确保监测对象的安全而设定的各个监测指标预估最大值。在监测过程中,如果发现量测的数据达到或超过警戒值的80%时,就应进行醒目提示,并进行报警。具体的水平位移设计值、警戒值和报警值见表1。

表1 水平位移设计值、警戒值和报警值

施工期间,地表沉降共32个点,累计监测次数2 292次。桩顶水平位移共11个点,累计监测次数407次。深层水平位移共14个点,累计次数966次。

3.2 监测数据分析

3.2.1 地表沉降监测

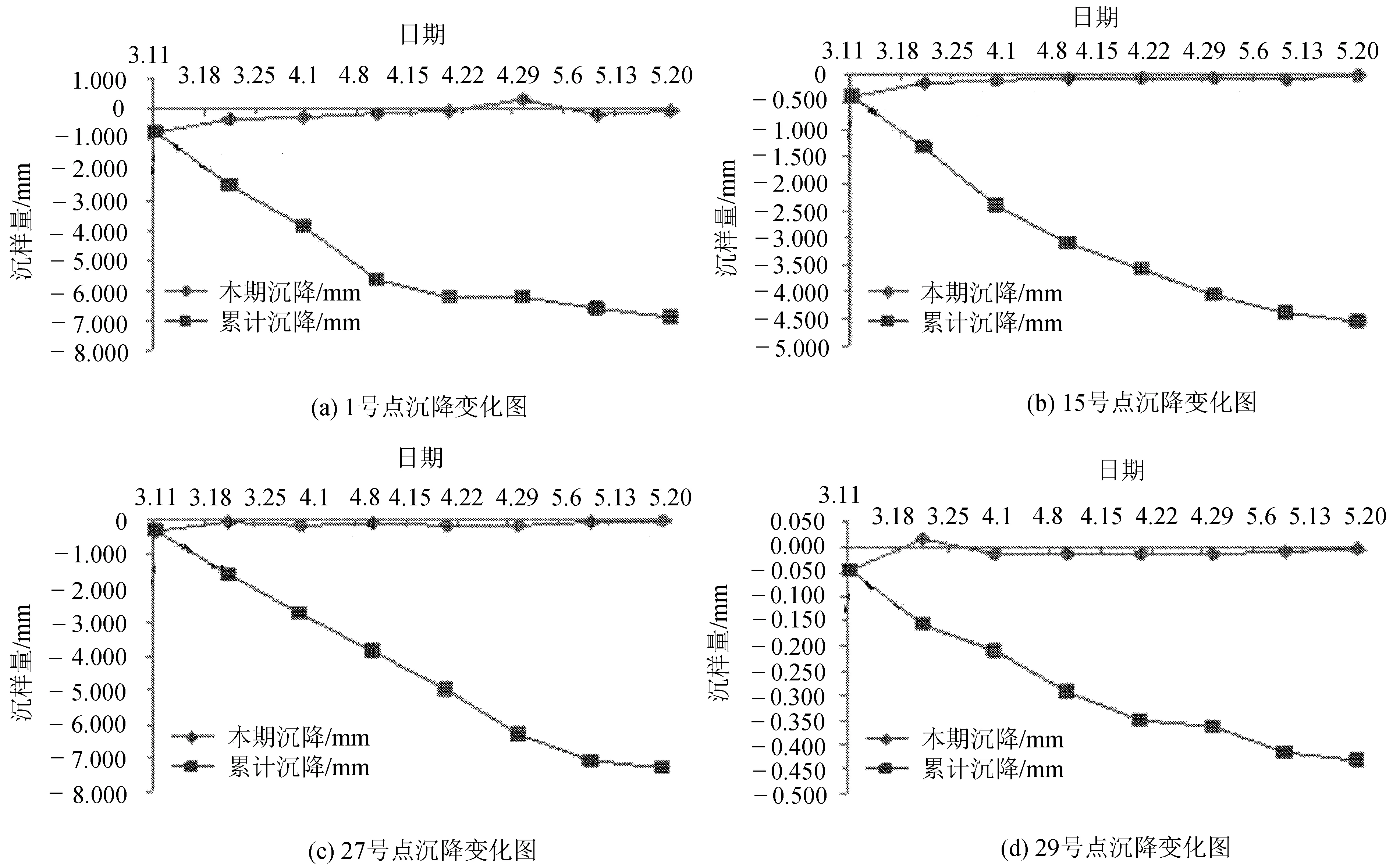

地表沉降监测根据监测数据,由于测点多,选取代表性的1、15、27、29号点绘制成图,地表沉降监测点沉降量随时间变化曲线如图4所示。

图4 地表沉降监测点沉降量随时间变化曲线

由图4可以看出,沉降量最大点为27号点,为7.642 mm,平均每日沉降小于1 mm/d,全部沉降监测点的累计变化量和变化速率在预警值之内。由于场地地质条件较好,所以基坑周边变形量较小,沉降速率和累计沉降量都远小于设计警戒值。

3.2.2 围护结构顶部水平位

根据相关要求,沿基坑周围布置桩顶水平位移观测点11个,观测点具体位置见图2的1~11号点。支护结构的支撑轴力根据监测数据选取代表性的1、5、11号点绘制成图,如图5所示。

图5 地铁三号线支撑钢筋应力曲线

支护结构顶部水平位移结果显示,基坑开挖对宁芜货线支护结构影响较小,支护结构顶部最大水平位移基本在12 mm以下,支护结构较为稳定。

3.2.3 围护结构的深层位移监测

围护结构的深层位移监测根据监测数据选取有代表性的1、8、14号点绘制成图,如图6所示。

图6 各监测点测斜图

基坑周边深层位移符合一般深基坑变形规律,最大变形量出现在测点上部。基坑周边最大累计深层水平位移值在10 mm以下,远小于设计警戒值,基坑周边较为稳定。

综合以上全部监测成果分析可知,南京市火车南站北广场地铁三号线基坑各项监测数据在开挖阶段和后期基坑主体施工阶段均较小,满足设计要求。总体上,整个基坑附近地表沉降和围护结构的水平位移较小,支承轴力在合理范围内,测斜数据都比较合理。

4 结 语

1)从南京市火车南站北广场地铁三号线基坑工程的量测结果来看,各项量测数据始终较为稳定,随着基坑的全部开挖工作及支护工作施工完毕,因基坑开挖带来的基坑壁受力和偏移已基本稳定。但是,突然、集中的强降雨可能仍然会对基坑工程的安全稳定造成一定影响和威胁,还可能会引起基坑壁产生新的位移,从而影响整个基坑安全,各方需继续关注。

2)总体而言,基坑工程各项监测数据已基本稳定。鉴于此,本监测组对未来基坑施工以及营运阶段安全工作提出建议:在基坑回填完毕后,可以进行基坑安全稳定性的跟进监控,加强对基坑工程的结构物和周边结构物的巡查。

3)基坑工程属地下工程,复杂多变的地质情况和不可预见因素,即使作了详细的地勘也很难准确预测出在施工期间可能出现的各种异常情况。因此,在基坑施工期间,必须进行严密的现场监测,获取第一手监测资料,进行动态反馈和信息化决策管理施工,让各方能及时根据监测数据发现问题,并进行工程决策解决问题,以保证工程的顺利进行。