攻坚克难 砥砺奋进

——国防科技工业实现历史性跨越式发展

2019-10-24国家国防科技工业局

国家国防科技工业局/ 文

党中央、国务院、中央军委高度重视国防科技工业发展。新中国建立70年来,在党的正确领导下,伴随国家从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃、伟大跨越伟大转变,起步于一穷二白的工业基础和孱弱的军工摊子,从无到有、从小到大、从弱到强,不断刷新中国高度、中国速度,成为世界上少数几个门类齐全、体系完整、独立自主的国防工业体之一。国防科技工业发展的历史,就是一部坚持党的领导、从胜利走向胜利的革命史,就是一部军工人顽强拼搏、许党报国的奉献史,就是一部艰苦奋斗、协同攻坚的创业史,就是一部勇攀高峰、创新图强的发展史。

始终坚持党的领导坚定中国特色国防科技工业体系建设之路

国防科技工业的发展壮大,党中央的坚强领导是力量源泉和根本保证。回顾70年奋斗历程,无论在基础建设时期、三线建设时期、调整改革时期,还是在改革发展时期、军民融合时期,国防科技工业始终把坚持党中央集中统一领导作为一项根本原则,自觉融入中华民族复兴的伟大实践,紧紧围绕党中央的战略决策部署,同频共振、强基固本、保驾护航,充分发挥社会主义的政治制度优势,充分发挥国家主导作用,充分发挥军工“拓荒者”“领头羊”“主力军”先行作用,把有限的人力、物力、财力和技术资源向既定战略目标领域集中或调配,创造性完成党中央赋予的重大战略任务,集中体现了独具特色“举国体制”的巨大力量。进入深化改革、创新发展、军民融合的新时期,习近平总书记鲜明指出,社会主义制度能够集中力量办大事是我们成就事业的法宝,我国很多重大科技成果都是依靠这个法宝搞出来的,千万不能丢了!国防科技工业一以贯之树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,把行业改革发展放到国家安全和发展的大局、建设世界一流军队的布局中去思考谋划,坚持战略导向、目标导向、问题导向,坚持自主创新、协同创新、开放创新,主动适应社会主义市场经济要求,以攻关会战、必成必达的决心,实施系列制度创新、机制创新、模式创新和方法创新,以战略规划引领前沿方向,以普惠政策营造创新环境、吸引创新要素,在建设中国特色国防科技工业体系、实现军工大国向军工强国迈进上取得新的历史性成就

始终聚焦强军首责形成一条系统完备、迭代升级的武器装备研制之路

建设巩固国防和强大军队,武器装备是关键,国防科技工业是基础。1931年人民军工在烽火硝烟中创立,保军之责与强军之魂薪火相传、生生不息。70年来,始终把强军作为立业之本,紧紧围绕不同形势下军事战略方针、不同阶段军事斗争准备需要、不同时期国防和军队建设需求以及军队使命任务变化,加强主攻方向和重点布局,打造定国安邦的重器利剑,研制生产一批批、一代代先进武器装备,为推进国防和军队现代化、提升国家综合实力和国际地位奠定重要基石。

东方红一号卫星在厂房

新中国成立以来,从零起步,成功研制了122 毫米榴弹炮、76.2 毫米野炮、第一型多用途跨音速喷气式歼击机、第一辆坦克、第一枚近程导弹东风一号等许多载入史册的武器装备。1964年第一颗原子弹和1967年第一颗氢弹爆炸试验成功,1970年第一颗人造地球卫星发射成功、第一艘核潜艇下水,1980年发射洲际导弹试验成功和1982年第一型潜射战略导弹巨浪一号发射成功,成为树立民族自信的重要标志。上世纪九十年代末以来,成功实施高新武器装备研制生产和军工企业改革调整脱困两大攻坚战,军工单位甩掉包袱、精干主业,重新焕发生机活力,高新武器装备呈现“井喷式”发展,形成一批克敌制胜的新型“杀手锏”武器。

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央领航国防科技工业改革发展。以保重点保成功为目标,突出重点方向、重点领域,坚持小核心、大协作,补短板、强基础、上水平,军工核心能力建设模式向体系效能型转变,设计开发能力向数字协同迈进,试验验证能力向健全体系、提升水平迈进,总装集成能力向柔性精益化迈进,先进制造能力向数控精密化迈进。以四代机、国产航母、军用大型运输机等新型武器装备研制成功为标志,基本具备三代武器装备自主供给能力、四代研发能力和下一代探索发展能力,战略威慑、信息获取、精确打击、防空反导、远海防卫、水下攻防、远程投送、电子对抗、高效毁伤等能力大幅提升,国防科技工业整体水平上了一个大台阶。一大批先进国产新型装备在建国70 周年阅兵中接受党和人民检阅,展示现役主战装备信息化水平和新质战斗力,体现支撑国防和军队现代化建设的保障能力。

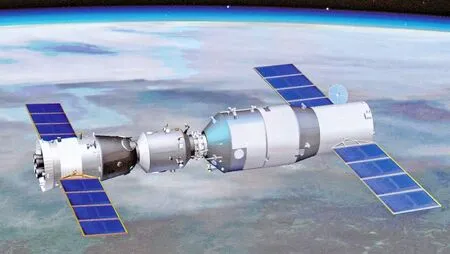

神舟十一号飞船与天宫二号完美对接

始终立足自立自强走出一条自力更生、自主创新发展之路

国防科技工业秉承自力更生传统,坚持自主创新基点,勇于攀登科技高峰,牵头或参与实施的多个国家科技重大专项成为引领科技创新时代标志,成为推动国家科技进步的强大引擎,显著增强我国防实力、经济实力、科技实力和民族凝聚力。载人航天实现中华民族千年飞天梦想,神舟九号、神舟十号与天宫一号,神舟十一号与天宫二号成功交会对接。探月工程不断刷新中国高度,嫦娥三号首次实现中国航天器地外天体软着陆和月面巡视探测,嫦娥四号首次开启人类航天器月球背面软着陆和巡视探测之旅。北斗卫星导航系统、高分辨率对地观测系统填补国内空白,北斗全球组网卫星基本系统完成并提供全球服务。空间科学领域蓬勃发展,悟空号、墨子号、慧眼号、张衡一号成功发射,展示重要原创性成果。形成“星、箭、弹、船、器”完整体系,长征系列运载火箭17 种型号产品,成功发射各类航天器400余个,我国在轨卫星超过280 颗,跃居世界第二。以海洋、风云、资源系列卫星为代表的民用空间基础设施稳步推进,重型运载火箭、月球探测、首次火星探测等新的重大专项任务启动。航空发动机及燃气轮机重大专项进展顺利。

以1955年党中央决策原子能事业为开端的核工业第一次创业,研制出“两弹一艇”,初步形成战略威慑能力体系,打破西方国家核垄断和核讹诈;以1985年第一座自主设计、自主建造、自主运营的秦山核电站为标志的核工业第二次创业,实现了中国大陆核电零的突破;以安全发展、创新发展、融合发展为特征的核工业第三次创业,开启由核工业大国向强国迈进新征程。自主研制的三代核电技术“华龙一号”安全性能达到国际最高水平,四代核电技术研发处于国际领先水平,高温气冷堆示范工程启动实施。现有在运核电机组47 台,各项性能指标位于世界前列;在建核电机组11 台,建设规模世界第一。放射性废物处理处置能力稳步提升,核安全风险总体可控,核应急管理体系日趋完善,核安保能力不断加强。

自力更生是中华民族的血脉基因,自主创新是国防科技工业生死存亡的生命线。建国之初,在西方封锁禁运情势下,依靠自己的科研力量、科技知识和智慧,不屈不挠、艰苦创业,突破尖端高技术,建立现代战略产业,从根本上改善了国家安全环境。改革开放40年特别是党的十八大以来,面对西方新一轮封锁打压,坚决贯彻党中央关于提升自主创新能力、解决瓶颈短板、建设世界科技强国的系列重大部署,坚持需求牵引和技术推动相结合、工程管理和技术攻关相协调、预先研究与技术储备相衔接、系统集成与重点突破相统筹,强化自主可控,着力突破重大关键技术和瓶颈短板问题。

始终坚持军民融合探索一条一体化建设发展之路

党的十九大强调要深化国防科技工业改革,形成军民融合深度发展格局,构建一体化的国家战略体系和能力。习近平总书记指出“国防科技工业是军民融合发展的重点领域,是实施军民融合发展战略的重要组成部分”。70年来,从“军转民用、以民养军”到“军民结合、寓军于民”,再到实施军民融合发展战略,国防科技工业着眼“富国和强军两大目标、发展和安全两件大事、经济和国防两种实力”,根植国家大科技、大工业着力推进战略目标、能力布局、供需对接、资源要素一体化建设发展,建立完善军民协同创新机制,充分发挥重大工程对技术、科学的牵引和“扳机”作用,深化改革强动力,集约发展提效益,开放合作谋共赢,既发挥军工集团、军队科研院所在国防科技和武器装备创新发展中的主力军作用,也发挥中科院、高等院校、民口和民营企业的潜力优势,高效整合各类创新要素,有力提升体系建设整体效能。

嫦娥四号月球探测器登陆月球背面

国防科技工业立足主战场、当好排头兵,充分发挥作为国家战略性产业的奠基突进作用,充分发挥科技创新的前沿引领作用,带动相关工业和科研体系发展,成为先进制造业中坚和国家工业振兴代表。以军民融合产业为主体的军工经济持续健康增长,传统“四民”产业持续做大做强,卫星导航和遥感应用、海洋工程和科考装备、网络信息安全、智慧城市、核技术应用等新经济增长点不断涌现,电子信息、新材料、新能源等一批新兴军工高技术产业蓬勃发展。商业航天、“互联网+卫星应用”等战略性新兴产业快速突起,遥感卫星数据自给率提升至80%以上,北斗导航终端持有量超过3000 万台套,超过3000 项航天和核技术成果移植到国民经济各领域。3000 余项军工重大试验设施和大型科研仪器,以及一批国防科技重点实验室、国防特色学科实验室向社会开放服务。大幅压减武器装备科研生产许可目录,获得许可的民口单位1980 家占近70%,民营企业1378 家占近50%。服务国家政治外交大局和重大战略实施,积极开展核与航天国际合作交流,向世界贡献中国方案、中国智慧、中国力量。与47 个国家和国际组织签署137 项合作协定,为25 个国家和国际组织实施56 次国际商业发射服务,提供16 次搭载服务,发射71 颗卫星。核工业全产业链国际合作不断深入,先后与30 多个国家和国际组织签署政府间核能合作协议。军工军贸“走出去”步伐加快,溢出效应日益显现。

始终坚持育人立魂成就一条人才辈出、精神倍出之路

伟大的事业成就伟大的队伍,伟大的事业孕育伟大的精神。70年来,国防科技工业倾力打造国家创新高地和人才高地,出装备、出成果、出人才、出精神。造就以钱学森、邓稼先等“两弹一星”功勋人物为代表的科技大师,培养一批大国工匠,建立老中青三代合理搭配,由创新团队引领,领军层、高端层、骨干层有序结合的高层次创新人才梯队,打造了一支规模合理、素质优良、自主创新能力强的人才队伍。国家最高科学技术奖获得者很多来自国防科技工业领域,一批三四十岁年轻人成为“两总”系统中坚力量。涌现出罗阳等“改革先锋”和黄群、宋月才、姜开斌等“时代楷模”。于敏、孙家栋、黄旭华和叶培建、程开甲等分别被授予“共和国勋章”和国家荣誉称号。创造非凡业绩的同时,积淀形成以“两弹一星”精神、载人航天精神、人民军工精神、探月精神为代表的精神族谱,孕育了独具特色的军工文化,彰显了“把一切献给党”“国家利益高于一切”的家国情怀。

新方位新起点,国防科技工业将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,着眼新时代强国强军目标,守初心、担使命,开新局于深化改革,强体系于自主创新,立根基于军民融合,加快中国特色先进国防科技工业体系建设步伐,坚定履行支撑国防军队建设、推动科学技术进步、服务经济社会发展三项光荣职责,挺起保障国家安全和国防建设的脊梁。

中国002 航母出坞下水