他看穿了中国古代史上的盛世危机

2019-10-23高山

高山

在中国古代的历史记载中,有多个关于盛世的故事。比如汉初的文景之治,唐朝的贞观之治和开元盛世,明朝的永乐盛世,到了最后一个专制王朝清朝,中国迎来了古代史上最后一个盛世——康乾盛世,准确地说,应该称为康雍乾盛世。这个盛世经历了清康熙、雍正和乾隆三位皇帝,持续时间长达134年,是清朝国力最强盛的时期。人口在历史上首过亿(超过3亿),国土面积为历朝最大。按现在GDP的统计方法算,当时清朝的GDP占全世界总量的35%。直到1840年鸦片战争后,清朝的国力大幅度衰退,大量白银用于战争赔款,GDP占比下降到10%以下。

但是,有一位来自遥远西方英伦岛上的使者,于清乾隆年间来到中国,他看到的,却并不是盛世应该有的景象。

他就是乔治·马戛尔尼,英国近代著名政治家,英国工业革命后西方第一次向中国派遣的正式官方使者。他率领英国政府使团于1793年抵达中国,目的是想通过谈判打开中国市场,与中国建立贸易关系,但最终无功而返。

马戛尔尼1737年出生于北爱尔兰安特合郡的大地主家庭,1759年毕业于都柏林三一学院,之后进入伦敦坦普尔大学学习。1764年他被英女王任命为全权特使,赴俄国与叶卡捷琳娜二世商谈结盟事宜。之后他进入英国议会。1769年他返回爱尔兰出任议会议员及爱尔兰事务大臣。1775—1780年,他又先后出任加勒比群岛总督和印度马德拉斯总督。1792年被加封为马戛尔尼伯爵。

从以上他出使中国之前的这份履历可以看出,他曾担任过英国外交使节,并有多年在英国海外殖民地工作的经历,国际交往與谈判经验都相当丰富。

18世纪60年代,英国发生了人类史上第一次工业革命,生产力空前提高,产能大量释放。英国迫切需要开辟新的市场,找到新的原料供应产地。当时,中英两国虽有贸易往来,但是两国却并没有建立外交关系,英国商人在与中国贸易中的处境也不如欧洲其他国家。英国政府期望通过使团出访,改善两国关系,扩大双方的通商。1787年(清乾隆五十二年),英国国王应东印度公司之请,曾派凯思·卡特为使臣,前往中国交涉通商事务。但是卡特却于中途病死。这样,英国又于1792年派遣马戛尔尼率使团访华,目的是通过与清朝皇帝谈判,取消清政府在对外贸易中的限制和禁令,打开中国门户,开拓中国市场。同时,也搜集有关中国的情报,评估中国的实力,为英国下一步开展对中国的行动提供支持。

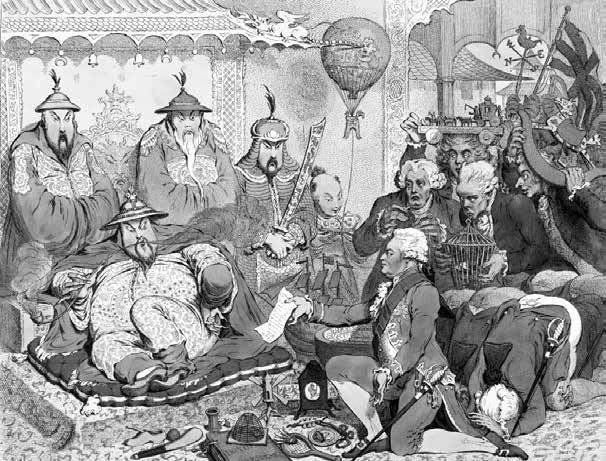

1792年9月26日,英国国王乔治三世正式任命马戛尔尼为正使,乔治·司当东为副使,以祝贺乾隆皇帝八十大寿为名,出使中国。这是西方国家首次向中国派出正式外交使节。整个使团有随员80余人,包括天文数学家、艺术家、医生以及95名卫兵;携带了价值约13000多英镑的贡品,有天文、地理仪器、图书、毯毡、军用品、车辆、船式等,总计600箱。

第二年的8月5日,英国使团乘坐一艘六十门炮舰和两艘东印度公司提供的随行船只,抵达天津白河口。8月9日,使团离开大沽赴北京,途中在北京城外的通州停留,准备觐见乾隆皇帝。此时,英国使团因拜见中国皇帝的礼仪问题,与清朝礼部官员发生了争执。9月2日,他们离开北京,前往承德避暑山庄觐见乾隆帝。9月13日,使团抵达热河,向清政府代表和珅递交了国书,但是同和珅就拜见皇帝礼仪问题再次发生争执。马戛尔尼坚称英国是独立国家,不是清朝的番属国,不能向乾隆帝行跪拜叩头礼。经过一番争执,最后双方达成协议,英国使臣行单膝下跪礼,不必叩头。

9月14日,在离开英国差不多满一年的时候,马戛尔尼终于见到了神秘的清朝乾隆皇帝。他代表英国政府向乾隆提出了六个请示,要求签订正式条约。乾隆本来就对马戛尔尼不行跪拜叩头之礼心有不快,看到他献上的礼品,也觉得没有什么稀奇。等看到国书,才知道英国使节并不是专为贺其生日前来,其实是借庆生之名,做其他事情。于是就下令让马戛尔尼早日离开中国。对于英国使节提出的建立外交关系和改善通商关系的诸多请求,乾隆皇帝也没有批准。尤其是马戛尔尼在提交给清朝政府书面请求中提出的开放宁波、舟山、天津等地为商埠,由于涉及割地和免税,被清政府严正拒绝。然而在半个世纪后的1840年,英国竟然通过发动鸦片战争,用武力迫使清政府接受了割地赔款和免税等不平等条约。

1794年3月17日,马戛尔尼率使团离开中国,于9月6日回到英国。马戛尔尼的随员安德逊说:“我们的整个故事只有三句话:我们进入北京时像乞丐,在那里居留时像囚犯,离开时像小偷。”

马戛尔尼和他的随行团员们后来写了大量回忆录。在这些英国人眼中,乾隆盛世实在是名不符实。他们乘船从广州一路北上,看到的不是繁华富足,而是极端的贫穷。他们的船只到达天津白河口时,把死猪死鸡扔向海中,岸上看热闹的人们却争相跳入水中,“马上把它们捞出来,洗干净后用盐腌起来”。

在天津登陆后,使团沿白河北上北京,看到两岸民居破败简陋。使团的财务总管巴罗在《我看乾隆盛世》一书中对此有详细的观察和记载,他得出的结论是:“事实是,触目所及无非是贫困落后的景象。”更令英国人感到震惊的,是清廷在政治上的专制、黑暗、腐败和野蛮。登陆定海时,英国人向当地官员提出找一个熟悉海路的人当领航员,清定海总兵派出兵勇在街上抓捕向导。巴罗这样写道:“他们派出的兵丁很快就带回了一群人,他们是我平生所见神情最悲惨的家伙了。”百姓不愿意白白出力,但是定海总兵却命令他们一小时后准备妥当。沿白河返回时,由于水位下降,船无法开动,主事的官员竟然下令兵丁打船长和船员板子……

这一幕幕的场景,与他们此前对中国的美好想象完全是两个样子。欧洲人一直以为中国人是世界上最聪明最礼貌的一个民族,整个帝国就如一个大家庭那样和睦友爱,统治者充满仁慈,百姓则诚实知礼,万千子民都生活在祥和的环境中……等到拜见乾隆皇帝时,清朝官员提出马戛尔尼要行三跪九叩大礼,这让他对清朝的敬意荡然无存了。后来,他成为主张用武力教训清朝的主战派。英国副使司当东编辑的 《英使谒见乾隆纪实》认为,清朝统治下的中国是“靠棍棒进行恐怖统治的东方专制主义暴政的典型。中国不是富裕的国度,而是一片贫困的土地;不是社会靠农业发展,而是社会停滞于农业”。

马戛尔尼出使中国没有达到目的,却对清朝的实力有了充分的认识和了解。他得出的结论是:“清廷不过是由一群对外愚昧无知且极其自大的人统治着,内部矛盾激烈、腐朽无比,军队毫无战斗力,英国只需要一支舰队就可以击败它。”不得不承认,马戛尔尼看清了康乾盛世之下深埋的危机与隐患。

历史就是这么巧合。今天距马戛尔尼率使团访华已经过去了200多年。2008年北京首次举办夏季奥运会时,马戛尔尼的后人就在北京工作——时年50岁的简·马戛尔尼(中国名字马珍)担任《泰晤士报》北京分社社长。她的先祖,就是英国第一位访华使节马戛尔尼。相信只要她不是戴着有色眼镜,那么她眼里的今日中国,肯定与她先祖笔下的中国有着天壤之别。今天的中国,正在向全世界展示一个崛起的东方大国的美好形象。