略萨是朵水做的云

2019-10-23卢桢

卢桢

每一位旅行者的心中都有两个秘鲁,一个在马丘比丘,一个在首都利马,一个保留着印加的古国遗存,一个演绎着拉美的魔幻季风。在利马,我将沿着作家略萨以及他爱过的那位胡利娅姨妈的足迹,寻觅这座城市的狗,找那些绿色的房子,听大教堂咖啡屋中的谈话,还有作家与姨妈走过的每一个广场。

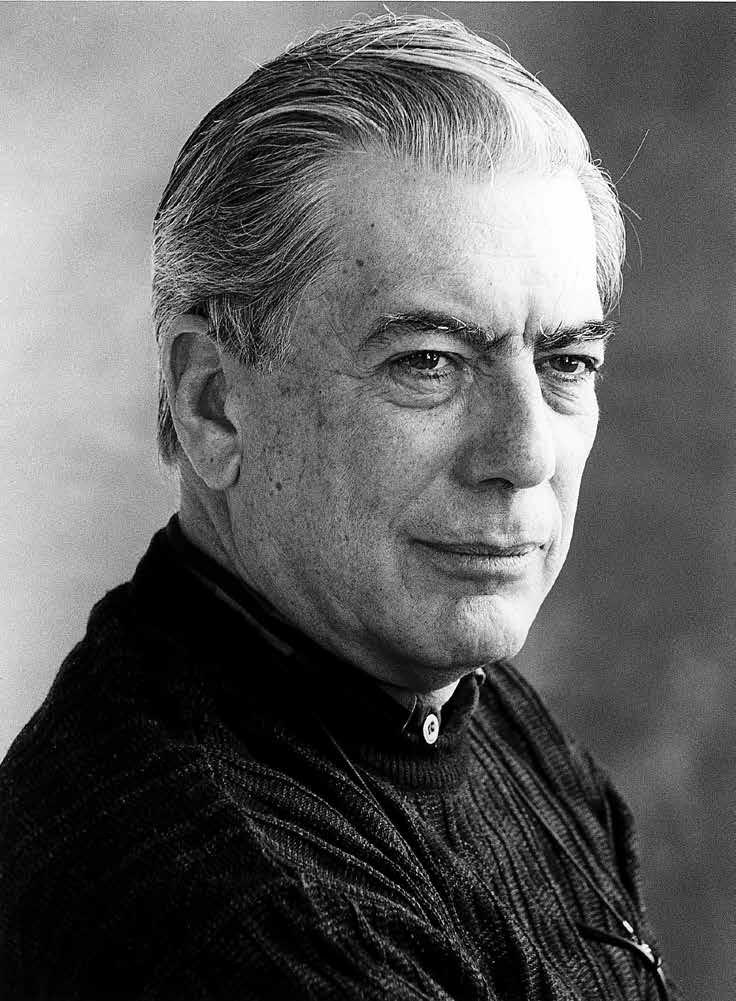

1936年3月28日,马里奥·巴尔加斯·略萨出生在秘鲁南部阿雷基帕市的一个中产家庭。马里奥是他的名字,巴尔加斯是父亲的姓,略萨是母亲的姓,分别代表父亲和母亲的家族。青年时期的略萨和外祖父母住在利马的米拉弗洛雷斯区,按照他在小说《胡利娅姨妈与作家》中的描述,奥恰兰大街上一幢白墙壁的别墅就是他的居所。如今这片富人街区依然保留了当年的样貌,两层联排别墅整齐地分布在林荫道旁,门牌号历经多番更改,使人很难确定略萨的家。我便采用扫街排除法,按照小说中提到的青年略萨的活动范围,结合白房子的线索寻觅,最终在奥恰兰大街和胡安·范宁大街交口锁定一座双拼别墅——白色的墙壁,四个阳台,涂了绿漆的木窗,怎么看都像是这里。

由别墅南行两三个街区,就是我落脚在利马的旅店,它临近宽阔的格拉乌林荫大道,离作家和胡利娅姨妈经常偷偷接吻的电影院不远。这段路还会经过他们曾约会过的米拉弗洛雷斯中央公園,园内有“略萨曾把这里写进小说”的指示牌。事实上,米拉弗洛雷斯的每一个地标景点都有相对应的“诺贝尔作家略萨文学之旅”的标牌,上面印刻着略萨小说中对这一地点的描述。我注意到公园中央有一块圆形的小舞池,估摸着不到30平方米,看起来使用了很久,到了晚上8点,舞池就聚满跳狐步舞或是弗拉门戈的市民。身处利马,你会轻易发现根植在当地人血液里的热情基因,只要街道上响起一阵有节奏的音乐,就会有路人随之踩起舞步,任何一次眼神的对视,都可能引发一场轰轰烈烈的爱情。毫无疑问,米拉弗洛雷斯的夜晚属于快乐。

可略萨却不断道出米拉弗洛雷斯区与这个国家的尴尬关系:“如果你是一个中产阶级的利马人,那你对秘鲁的概念绝对是不现实的。你认为秘鲁是一个城市化的有教养的人的世界,是西方的、讲西班牙语的和白人的世界。而秘鲁的现实是,安第斯山人、农村人和西班牙人入侵前的那类人,几乎到不了利马,说得具体点,到不了米拉弗洛雷斯那个资产阶级城区。”这也是我选择在米拉弗洛雷斯居住的原因,它集中了这个国家所有靓丽的事物,西班牙酒吧、高耸的商业大楼、摩天轮和游乐场、赌场、银行总部、大学……为了维护这片现代化城区的形象,利马警方甚至在此加派了数倍于老城区的警力。落脚于此,自然不必像住在老城区那样惴惴不安,因为米拉弗洛雷斯的字典里没有强盗与小偷,它是安全富足却又不真实的秘鲁。为了追寻略萨与胡利娅姨妈,我必须离开安全的米拉弗洛雷斯,到混乱而真实的利马老城去探访一个地方。

南美洲的每座城市都会有一个与圣马丁有关的地标,同时还要搭配一个玻利瓦尔。利马老城区的中心广场就以圣马丁命名,立有纪念解放者圣马丁将军的雕像。略萨当年工作过的泛美广播电台,也在广场不远的一个街区。广场北端有一座法式融合新古典主义风格的建筑——玻利瓦尔大饭店,这是略萨与胡利娅姨妈的定情之所,也是我游历利马的首要目标。

中国的一位先锋作家曾说,文学新人言必称拉美,开口马尔克斯闭口略萨,很多人都和他一样,喜欢略萨便难忘那位胡利娅姨妈。在自传性小说《胡利娅姨妈与作家》中,略萨化作年少轻狂的19岁大三学生,他爱上了比自己大14岁的姨妈胡利娅(实际生活中是10岁),她有着尴尬的双重身份:一个离过婚的女人和作者舅妈的妹妹。在略萨笔下,第一次见到姨妈并没有给他惊鸿一瞥的感觉,她“身穿便服,未着鞋袜,戴着卷发器”,凭作家所描述的姨妈尊容,恐怕任何人也不会把她看成美女。可是爱情就是这么奇妙,他们只是匆匆见过几面,略萨就在玻利瓦尔饭店用简单直率的方式热吻了姨妈,真是充满热情的青年人。

玻利瓦尔饭店由秘鲁著名建筑师拉斐尔·马奎纳设计,建于1924年,是利马第一家大型现代化酒店。作品中的略萨说:“我从未去过玻利瓦尔饭店,我觉得那里是世界上最高尚文雅的地方,我从来也没吃过那样美味可口的饭菜。”的确,酒店内的大堂拥有宏大的玻璃穹顶,由柯林斯大理石柱坚实支撑着,黝黑发亮的木制家具和各色黄铜雕饰,渲染出这座建筑的华丽美感。我想向服务生询问一下略萨与饭店的信息,指着餐饮区中间的一个舞台问:“略萨?胡利娅?”年轻的服务生眉毛上扬了一下又深沉地点头表示确定,他左手托着盘子,用右手一边保持身体的平衡,一边用力指着那块舞台说,是的,就是这里。

那个6月16日的夜晚,略萨就在今天我看到的这块儿六边形小舞台上,当然也可能是在舞台附近,约请姨妈跳了一支狐步舞曲,并两次吻了胡利娅姨妈。当姨妈目瞪口呆彻底惊讶的时候,略萨却温情脉脉地将姨妈的手紧握在自己手中,猜想姨妈比自己大多少岁。为了深入体会小说的情景,我干脆找了个位置坐下,要了一杯酒店最出名的皮斯科酸酒,希望借助酒精的魔力,让略萨与胡利娅姨妈跳出的每一个脚印都倒映在暗黄色的天花板上。清瘦的姨妈舞姿曼妙,色眼朦胧的绅士们目光随她流转。这位大龄女子对于略萨这样年轻的男孩子充满了诱惑力,而她又怎会拒绝略萨“这样一个翩翩少年的甜言蜜语”(略萨自己的回忆)呢。

一杯葡萄蒸馏出的皮斯科酸酒端了上来,听说这种酒的狂饮记录是海明威创造的,他曾在这间屋子里连续喝了42杯,我猜想他或许是在美国颁布禁酒令的那段时间来到秘鲁,说不定还是专门为体验酒瘾而来呢。当然,我不会像海明威或是略萨那般豪饮,而是让每一滴酸酸的液体缓慢流过舌尖,乘着清凉而微醺的感觉,我持续强化起自己的认知,告诉自己这座六边形舞台必然就是略萨与胡利娅姨妈一吻定情的地方了。那真是有趣的两个人,一个13岁时就不是处男,一个17岁时告别了处女,两个人以此互诉衷肠,一个表明自己是大男人,一个提醒对方自己是老女人。

我真想知道胡利娅姨妈到底长相如何,如果不是天生丽质,又如何能够吸引略萨这位激情公子呢。可惜,作家对姨妈的相貌描述极少,写作《胡利娅姨妈与作家》的时候,他已与胡利娅离婚多年,妻子也换成了自己的表妹帕特里夏。还是和姨妈旅居巴黎的时候,略萨爱上了与他们同住的这位远房表妹,为此选择与姨妈离婚。这桩婚姻没有给家人造成更大的惊恐,因为作家恋上姨妈的事早就给他们带来了足够的精神刺激,为他们建立起相当的缓冲了。与宽厚的姨妈相比,小表妹的脾气可火爆得多,如果略萨放开手脚去夸赞姨妈的容貌,恐怕小表妹会撕破作家的脸,把盘子砸在他的头上。于是,我们看到可爱的作家躲躲闪闪,仅有的两三次写到姨妈的外貌,也是厚嘴唇、眼角纹之类的词汇,令读者在阅读姨妈故事的同时,还能不断感受到文字背后那位小表妹的存在,甚至遭遇她那虎视眈眈的冷峻目光。

我还想登上玻利瓦尔饭店的楼顶一睹圣马丁广场,可惜这里的五六两层依然封闭着,据说是因为闹鬼。上网搜索可以知道,玻利瓦尔是南美洲最有名的幽灵饭店,在世界超自然现象频发建筑排行榜中稳居前五。可惜,我无缘一探那些奇异的传说了。走出玻利瓦尔饭店,圣马丁广场一如既往闹着示威游行,几乎在南美的每一座城市,我都遇到了各式各样的示威活动。南美人的力比多异常活跃,他们一定要寻到合适的出口,才能释放掉多余的激情。圣马丁广场上的将军雕像,此刻已经被手风琴和小提琴的伴奏声缠绕成一个幽暗的茧,人们拉着手唱起歌,仿佛是吟游诗人们的一场聚会。

绕过精神上冒着热气的人群,我去查看雕像的基座,那是祖国女神像。当时我一直以为帕特里夏表妹名字(Patricia)的拼写和这位祖国女神(Madre Patria)一样,后来才发现是个错误。不过,这位女神的头顶为何顶着一只羊驼呢?当晚查了资料才发现,最初修建雕像前,工程委托方要求在女神头顶放一顶火焰皇冠,负责施工的工匠却错把西语委托书上的“火焰”误看成拼写相似的“羊驼”,加上羊驼是秘鲁特产,于是便有了错位的幽默。这就是秘鲁,没有唯一的对,也没有特别的错,“严谨”“严格”“严肃”骨子里就不是拉美人的性格,如同略萨,他始终跟踪着自己的欲望,在多面的自我之间左右逢源,自由如一朵水做的云。

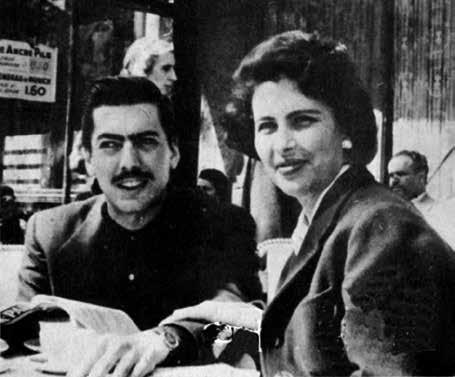

沿着圣马丁广场与武器广场之间的狭窄街道,踩着如掰碎的巧克力似的砖地,我穿过蜂房一样破旧的楼房(略萨称之为“多面的城堡”),行走大约一公里,就到了一座法国式的白房子,它是曾经的利马火车站,现在的国家文学博物馆。馆中设有以略萨命名的图书馆,其实就是一间开放式的阅览室。帕特里夏与略萨勾肩搭背的那张经典照片,连同《城市与狗》《绿房子》的书影,充当起阅览室围栏上的风景。小表妹的目光居高临下,气场逼人,她就是玻利瓦尔饭店中奏响的波莱罗舞曲,不断释放着明亮而自由奔放的声响。

胡利娅姨妈则是一首狐步舞曲,平稳大方而悠闲从容。还是在与作家热恋的时候,她便参透出命运的水晶球,说作家早晚会抛弃自己投奔另一位年轻的小姐,她能与略萨相处5年便心满意足。于是便有了略萨在小说终章的第一句话:“我和胡利娅姨妈的婚姻委实是个成功”,因为这比亲戚们甚至姨妈自己“担心、希望和预言的时间都要长久得多”。观念的差异和对婚姻认识的不同,很容易让我们得出略萨等于渣男,姨妈是柔弱的受害者这个结论。不过,胡利娅姨妈一直是清醒的,她什么都不后悔,她不拒绝从略萨那里体验激情,也从未对作家抱过高的期望。

《胡利娅姨妈与作家》出版后,略萨把书寄给了姨妈,扉页上写着:“献给胡利娅·乌尔吉蒂·伊利亚内斯,对于她,不管是我还是这部小说,都深感抱愧。”胡利娅虽有不快,还是礼貌地给略萨回了一封信,表达对他的祝贺和对题词的感谢。可让她无法接受的是,略萨在没有征得她同意的情况下,便授权一家影视公司把小说拍成了电视剧,这部剧一时占据了肥皂剧收视榜的首位,在拉美风靡一时。影视公司选择了一个比实际的胡利娅姨妈看起来老很多的女演员,还不断突出熟女姨妈勾引青春学生的庸俗主题,这种夸张让胡利娅感到难堪。

于是,姨妈反击了,她写下一本回忆录澄清事实,这本名为《小巴尔加斯没有说的话》的见证小说,在国内被翻译为更具幽默色彩的书名——《作家与胡利娅姨妈》。有些人认为胡利娅姨妈的写作完全是在蹭略萨的热点,但如果你读完了这本精彩的回忆录,一定会惊羡于姨妈晓畅自如的文笔,其阅读的快感正如在炎日的夏日一连喝下几大杯加了薄荷叶的冰柠檬水。胡利娅承认略萨最初对她的爱是高贵、深沉而真诚的,她记录了两个人恋爱时的诸多趣事,比如他们第一次来到一家叫“内格罗—内格罗”的酒吧,他们请求乐队演奏一支华尔兹舞曲,曲目名字是“受骗的女人”。后来,他俩只要一来到酒吧,乐队就会应景地演奏起这支曲子,仿佛是对姨妈命运的隐喻。在故事的后半部,姨妈花了大量篇幅陈述略萨对她无端的猜忌与指责,而略萨在表妹事件中表现出的欺骗和遮掩,使胡利娅感受到巨大的悲痛和失落。从她展示的略萨那封热情洋溢而又充满悲情的离婚分手信中,我们可以窥见一位花花公子的伪善面目,同时惊讶于大师言辞的纯熟与华美,那些富有感染力的文字就像西班牙火腿一样,被厚厚的盐包裹着,无论味道如何鲜美,它都是生的。

书的最后一句话如此写道:“我于某年5月30日走进了一个年轻大学生的生活,又于另一个5月30日从一个作家的生活中永远走了出来。”此后,胡利娅姨妈从未主动驱散对略萨的爱,只是不再把它看作全部。讽刺的是,为了维护秘鲁文学大师的形象,利马几家大书店都拒绝售卖胡利娅姨妈的这本书,而姨妈的母国玻利维亚则宣布除非略萨向姨妈道歉,不然便不接受这位作家跨进该国的科恰班巴——略萨童年生活过的城市。

1988年,略萨接受采访时表示自己读到过姨妈的这本书,但没有读完,因为那里面全是流言蜚语,字里行间充满了对帕特里夏和自己的怨恨。略萨说,我永远也不想再读它了。还是在那次采访中,略萨承认自己过去多情,但现在却没有时间搞那些风流韵事了。显然,老帅哥略萨扯了谎,在巴塞罗那居住的时候,他背着帕特里夏大搞婚外恋,于是小表妹跑到他们的挚友马尔克斯那里告狀,热心的马尔克斯劝他俩离婚。可没想到的是,小表妹跟略萨又和好了,还将马尔克斯劝离不劝和的事全盘托出,这便引发了1976年拉美文学的那次风暴——略萨当众把马尔克斯打成了“熊猫眼”,由此点燃两位大师持续30年之久的冷战。

2010年3月10日,胡利娅姨妈以玻利维亚作家的身份在故乡去世,终年83岁。7个月后,略萨获得诺贝尔文学奖,他成为目前唯一一位挥泪当场的获奖者,他说他的秘鲁就是帕特里夏,是他那长着朝天鼻的表妹……她是如此的宽仁大度。略萨曾在飞机上指着窗外的云向表妹表白说“我对你的爱就像这云朵,丰盛纯洁,包围你的整个世界”,可流云多变,彩云易逝,2016年5月,略萨与表妹离婚。同年7月,80岁的略萨向65岁的西班牙社交名媛伊莎贝·普瑞斯勒求婚。和读者交流时,略萨曾说,情欲的种种变化和差异完全应该受到尊重和保护,因为这与人性的复杂有关系,爱情的形式是自由的,了解爱的最好方式是去体验它,而非描述它。他是这样说的,也真的做到了。

这就是略萨,这就是拉美作家,我们以为的魔幻,正是他们的现实。