开展多元项目活动,诠释“做中学”教育理论

2019-10-23金琦

金琦

1 基于项目的学习

基于项目的学习( Project- based learning,简称PBL)模式是一种在美国、法国、日本等发达国家广泛运用的教学模式,是以探究学科概念和原理为中心,通过团队合作的方式,制作一个或一系列作品向他人展示,并在一定时间内解决一系列相互关联问题的一种新型学习模式。它强调个体探究与团队合作相结合的学习,让学生自主地、积极地建构自己的知识框架。笔者通过“基因突变”一节的教学实践,采用了多元化项目活动,让学生在合作和探究中学习,解决本节的教学的一系列核心问题。如,基因在传递给子代中是否会变化,会发生怎样的变化?基因变化后对生物的性状以及自然界有什么样的影响?这样诠释了美国教育学家杜威在《民主主义与教育》中提出的“在做中学”的教育理论

2教学过程

2.1设置情境,引入课题

教师呈现问题事例:1910年,赫里克医生诊所来了一位黑人严重贫血症患者,病人脸色苍白,四肢无力。医生对其使用了所有能治疗贫血症的药物,均无效。后来做血液检测时,发现,此患者红细胞的形状和正常人不一样,是镰刀型细胞。由此产生疑问:此人的病因是什么?接着,教师再引导学生从红细胞形状不一样,推出应该从生物性状的体现者——“蛋白质”入手进行分析,从而找到切入点。然后,启发学生根据已学的基因控制蛋白质的合成知识,得出以下的分析思路:蛋白质不同一蛋白质中氨基酸不同→mRNA上密码子不同→DNA中的碱基不同。再和学生一起进行推理,得出:此病的直接病因是血红蛋白中一个氨基酸发生了替换;根本病因是控制血红蛋白的基因中一个碱基对发生了替换,从而引起了基因的结构发生了改变。

设计意图:教师结合真实案例设置情境,引导学生根据已经学过的知识探究其病因。教师提供帮助,在学生现实的发展水平和潜在的发展水平之间提供了支架,诠释演绎了心理学家维果斯基的“最近发展区”理论。在探究病因的过程中,学生分组讨论,共同找切入点,符合“PBL”教学模式中的个体探究与团队合作相结合的学习方式,同时回答了“基因在代代相传中可能会发生变化”的核心问题。

2.2进行类比,推出概念

镰刀型细胞贫血症的病因说明了碱基对替换会导致DNA结构发生改变。如何全面理解DNA中碱基对的改变的方式,以及DNA中碱基对的改变是不是一定会导致生物性状的改变?教师引导学生阅读教材第80页的问题探讨,学生抄写英语句子时,将原句:“THE CAT SAT ON THE MAT(猫端坐在草席上)”错抄成:

①“THE KAT SAT ON THE MAT(阿拉伯茶坐在草席上);

②THE HAT SAT ON THE MAT(帽子坐在草席上);

③THE CAT ON THE MAT(坐在草席上的猫)。

发生的错误是①②是替换了一个字母,③是少了三个字母,和原句对照意义发生了变化。教师进一步引导:如果把原句想象成亲代DNA分子,抄写句子的过程想象成DNA通过复制将遗传信息从亲代传递给子代的过程,请思考此过程中碱基对可能会发生哪些变化都会导致子代DNA结构的改变?结合镰刀型细胞贫血症的病因,师生推导出碱基对增添、缺失、替换均引起基因结构改变,从而总结出基因突变的概念。

设计意图:镰刀型细胞贫血症的病因只能得到碱基对替换一种碱基对变化方式,教师如果直接陈述出碱基对还有增添、缺失两种变化方式,太牵强附会。所以,笔者充分利用教材上的问题探讨,将学生抄错英文句子和遗传信息传递进行类比,引导学生推出基因突变时碱基对变化的类型,培养了学生逻辑思维能力,也回答了“基因会发生怎样的变化”的核心问题。

2.3探究互动,做中有学

基因控制生物的性狀,基因突变了,会对生物的性状产生怎样的影响?笔者在教学中设计了探究活动,让学生分成4组,分别写教学案中正常基因、发生了碱基对替换的基因、发生了碱基对增添的基因、发生了碱基对缺失的基因中的mRNA中碱基序列和蛋白质中的氨基酸序列(图1)。

完成上述活动后,每一个学习小组派一学生代表实物投影所写的结果。教师引导学生将正常基因、发生了碱基对替换的基因、发生了碱基对增添的基因、发生了碱基对缺失的基因四组基因进行两两对照分析,得出基因中碱基对替换、增添、缺失后对蛋白质中氨基酸序列无影响、影响不大、完全改变三种情况。

设计意图:“基因突变”是第四章“基因表达”的延伸和拓展。学生在已经掌握的旧知识的基础上,设计探究活动,在进行探究活动中通过教师的启发学到新知识,符合“做中学”教育理论。实践证明,本活动有趣、高效,升华了学生对“基因突变与性状改变”的学习认知。

2.4联系生活,学以致用

教师播放一个有30余年烟龄60岁老人肺的微视频。视频中介绍了强力的致癌物攻击他的肺部诱发基因突变,从而引发了肺癌。教师提出问题:在我们身边,有哪些癌症,诱发癌症的因素有哪些?基因突变就一定能诱发癌症吗?师生总结出诱发基因突变的因素。最后,教师强调生活中的注意些事项,才能养成良好的生活习惯,保证我们身体、心理健康。

设计意图:学习完基因突变后,教师将其和生活中学生熟悉的癌症联系起来,讨论两者之间的偶然或必然的关联,得出诱发基因突变的因素,最后强调怎么做才能身心健康。这样将课堂所学带入生活,解决生活中的实际问题,学以致用,实现学生情感态度的提升。

2.5 资料阅读,整合信息

教师提供4则资料,引导学生分析、总结基因突变的特点。

资料1:棉花的短果枝、水稻的矮秆、果蝇的白眼、鸡的卷羽、人类的血友病都是从无到有,都是由于基因突变而引起的新的性状的出现。

资料2:基因突变可以发生在生物个体发育的任何时期,可以发生在体细胞中,也可以发生在生殖细胞中,可以发生在细胞内不同的DNA上,也可以发生在同一DNA不同的部位上。

资料3:据科学家研究,控制小鼠毛色的灰色基因可以突变成黄色基因,也可以突变成黑色基因,而且这种突变的方向和环境没有明确的因果关系。

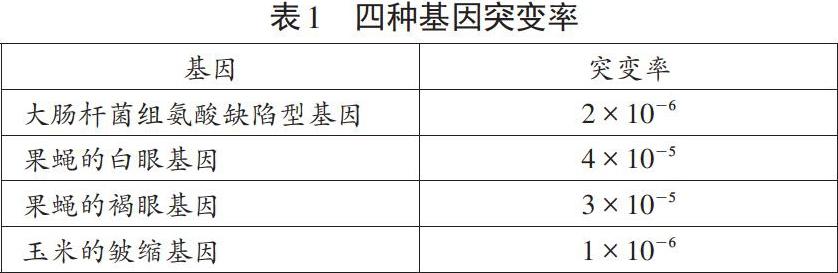

资料4:四种基因突变率(表1)。

学生分组,阅读资料,整合资料中的有效信息,从而得出基因突变的普遍性、随机性、不定向性、低频性等特点。

设计意图:在平时的作业或考试中,读不懂题干,抓不住题干中的关键信息是大多数学生常有之事。这就要求教师在平时的教学中就要注重培养学生的阅读能力。以上教学片段的设计,通过引导学生的进行情境资料的阅读,分析归纳总结出基因突变的特点,培养了学生的阅读能力,符合“上位学习”理论。

2.6用问题串,讨论变异的意义

基因突变的意义是教学中的难点。教师提出问题,引导学生思考:

①现在好多人,谈“基因突变“就色变,基因突变一定是有害的吗?

②基因突变产生了新的基因,可能会产生新的性状,这对生物的生存有何影响?

③基因突变具有低频性特点,又为何说它为生物的进化提供原材料?

④自然环境选择哪些个体生存下来,有利于什么样的基因积累?

通过思考这些问题,学生理解了基因突变最重要的是产生了新的基因,新的基因和原来的基因所表达的性状为自然选择提供了原材料,所以说基因突变是生物变异的根本来源。

设计意图:教师设置了问题串,让学生讨论基因突变的意义,不仅打破人们谈“基因突变”就色变的定势心理,而且理解了只有基因突变才会产生新的基因,为生物的进化提供了原材料。问题层层推进,符合学生的认知,亦回答了核心问题——基因变化后对生物的性状以及自然界有什么样的影响。

3總结与反思

根据学生的认知规律和心理特征,在教学中开展了多元的项目活动,以此解决“PBL”教学模式中倡导的提炼并解决核心问题是本节课的特色。本课先是从讨论历史上真实案例镰刀型细胞贫血症病因入手,提出了“基因在代代相传中可能会发生变化”,接着充分利用教材的问题讨论,将DNA遗传信息的传递和学生抄错英文句子进行类比,回答了“基因怎样变化”核心问题。然后有探究互动、做中有学;联系生活、学以致用;资料阅读、整合信息;用问题串、明变异的意义等多元化项目活动,将本节要掌握的内容串成一条线,让学生在这条学习的线上“做中学”,不仅得到了知识解决了本节的核心问题,而且其分析比较能力、逻辑推理能力、探究能力、语言描述能力均有一定的提高。本节课的课堂实践证明,开展多元的项目活动,降低了学生的学习难度,使教师和学生在学中不断思考,在思考中不断进步,提高学生的学科思维和能力,这正是新时代下培养学生生物学学科核心素养的精髓所在。